Книги

От Берлина до Иерусалима. Воспоминания о моей юности

В конце коридора квартиры на Тюркенштрассе, куда – после отъезда моей кузины в Гейдельберг в конце семестра – переехала Эша Бурхардт, напротив её комнаты жила рисовальщица и иллюстратор Том Фрейд, племянница Зигмунда Фрейда, тоже одна из незабываемых фигур тех лет. Она была почти живописно уродлива в отличие от своей ненамного старшей сестры Лили Марле, жены актёра Арнольда Марле, которая часто к ней приходила. Супруги Марле были участниками труппы Каммершпиле и часто выступали в качестве чтецов, особенно на еврейских мероприятиях. Как и многие в семье Фрейдов, они были сионистами. Лили была красавицей высшей пробы и походила на заглавную героиню библейской книги Руфь, какой её любили изображать современные живописцы и офортисты. Том была почти гениальным иллюстратором детских книг, а также автором некоторых из них. И по сей день коллекционеры охотятся за её книгами, исчезнувшими с рынка. Агнон провёл ту первую зиму в Мюнхене, так как его невеста Эстер Маркс была в Штарнберге, и они оба готовились сыграть свадьбу весной 1920 года.

Он нередко заходил к нам. Годом раньше он написал детскую книгу на иврите, в которой каждая буква алфавита была описана и прославлена в длинных стихах на основе агадических сюжетов. Книга готовилась к изданию крупным тиражом Сионистской организацией Германии под председательством Залмана Шокена, а иллюстрировать её было поручено Том Фрейд[137]. В связи с этим Агнон приходил довольно часто, чтобы обсудить с Том её иллюстрации. Том, можно сказать, жила сигаретами, и её комната почти всегда была насквозь прокурена, что нимало не беспокоило Агнона и других посетителей, не то что меня: чем старше я становился, тем меньше мог выносить комнаты, наполненные дымом. На деле это моё отвращение было одной из причин, почему я не мог присоединиться к некоторым сообществам и группам, чьи собрания были насквозь пропитаны дымом. Требовался очень большой интерес, чтобы заставить меня хоть на какое-то время остаться в такой комнате, но с Том Фрейд, которой я восхищался, был именно тот случай. У неё было немало знакомств среди художников и писателей, и в её комнате у меня состоялся горький разговор о сионизме, – тема, которую я в то время вообще не любил обсуждать, тем более с гоями вроде жившего недалеко от нас очень известного (тогда) писателя Отто Флаке. Флаке, очень стройный, прекрасной внешности элегантный мужчина, был известным немецким левым либералом и в то время (по крайней мере) сторонником тотальной ассимиляции евреев в Германии, от которой он ждал больших благ, в частности для немцев. С этим он обратился ко мне, считавшему ассимиляцию серьезным самообманом, так что обращение вышло не по адресу, и разговор развернулся соответствующим образом. Позднее, если не ошибаюсь, этот предмет уже не казался ему столь очевидным. У Том Фрейд я также познакомился с поэтессой Паулой Людвиг, в которую в то время была влюблена большая часть мюнхенских литературных знаменитостей. Она происходила из крестьянской семьи и во время войны работала в Мюнхене прислугой. Оттуда и началось её восхождение в литературный мир. Она была красива, её поэзия тоже прекрасна, и почему-то её тянуло к евреям. Она часто бывала у Том, приносила нам свои стихи, и мы все вместе ходили поесть в вегетарианский ресторан на Тюркенштрассе. Хайнц, мой двоюродный брат, тоже пал жертвой её женственного и поэтического обаяния. Одним словом: иногда в нашей квартире дым стоял коромыслом.

Обложка сборника детских стихов Хаима Бялика «Книга вещей». Иллюстрации – Том Фрейд (Peregrin Verlag, 1922)

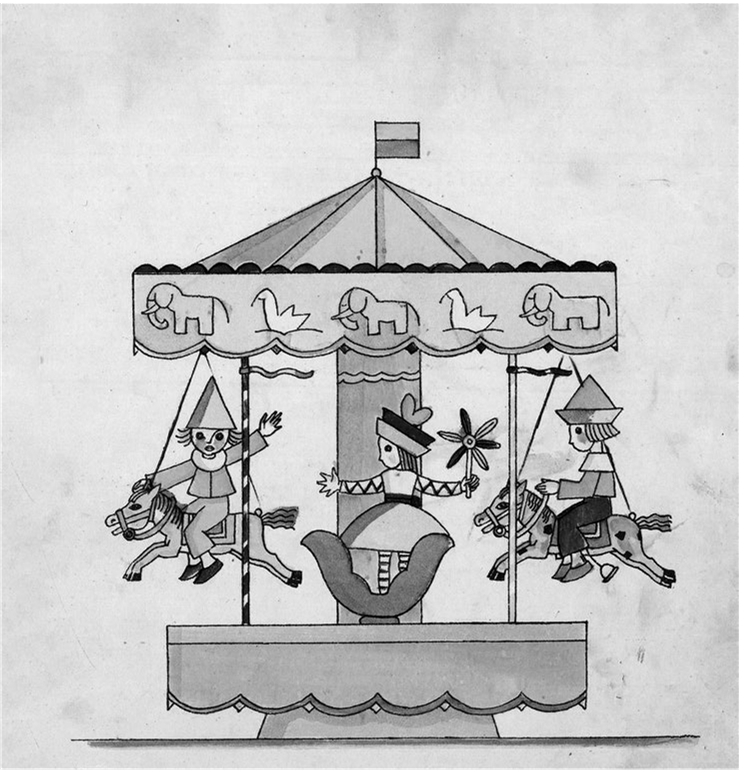

Иллюстрация Том Фрейд к сборнику детских стихов Н. Бялика «Книга вещей»

Когда мы с Агноном гуляли вдоль Изара или в Английском саду недалеко от его квартиры, он иногда с гордостью показывал мне присланные Эстер открытки из Штарнберга, каллиграфически безупречные и на почти столь же безупречном иврите. За это время я перевёл на немецкий язык целый свод рассказов Агнона, иные из них достались мне в рукописи, среди них наиболее совершенные его творения, которые затем появились в

Паула Людвиг в образе японки. 1920

Что до меня, я был под сильным впечатлением от книги «Со всех сторон»[139], на которую я набрёл ещё в Берлине у мелкого книготорговца (а заодно и ивритского писателя) вблизи большой синагоги. Книга без прикрас описывала атмосферу в Эрец-Исраэль и в этом отношении стала одним из самых впечатляющих произведений, какие я знал. Так же и с позднее прочитанной книгой «Разрыв и утрата», купленной мною ещё в студенческие годы в Мюнхене. Мрачная картина

Другим неординарным человеком был Ариэль Авигдор, сын основателя Гедеры[141]. Он был женихом, а потом и мужем Лизы Руппин (сестры Артура Руппина), очень милой и добросердечной женщины, жившей тогда в Мюнхене. Авигдор, инженер-гидротехник на крупной электростанции под Мюнхеном, готовился тогда поступить на работу в Израиле и много рассказывал нам о жизни в

У меня установилось не так уж много прочных контактов с мюнхенскими еврейскими семьями, и неудивительно, что те немногие, кого я знал, принадлежали к сионистскому меньшинству. Естественно, я имел возможность вплотную познакомиться в университете с зарождавшимся национал-социализмом. Атмосфера в городе была невыносимой, и антисемитизм, по большей части ещё в консервативных формах грубого баварства, был налицо. (Это сегодня часто упускают из виду и изображают его в более приглушённых тонах, чем он был на самом деле.) Невозможно было не заметить огромные кроваво-красные плакаты со столь же кровожадным текстом, приглашавшим людей на выступления Гитлера; большими буквами на них было выведено: «Приветствуем расово близких немецких товарищей. Евреям вход воспрещён». Меня самого это мало трогало, так как я давно принял решение покинуть Германию, но слепота евреев, не желавших ничего ни видеть, ни слышать, внушала настоящий ужас. Они воспринимали всё это как некое преходящее явление. Мюнхенские евреи, лишь только всплывала эта тема, становились колючими и злыми, и это весьма отягощало наши с ними отношения. Так и сложилось, что моё общение с евреями ограничилось узким кругом людей, настроенных так же, как я. Среди них был д-р Август Шелер, мировой судья и в течение нескольких лет председатель Мюнхенской сионистской организации. Один из выдающихся философов своего времени, мыслитель Макс Шелер был тогда на устах у всех, интересующихся духовной жизнью. Он считался главным представителем современной католической философии и делал, дьявол разберёт зачем, всё, чтобы максимально затушевать своё еврейское происхождение. Всякий, кому пришлось говорить с Шелером, понимал объяснительные слова мэтра по-своему, и его небылицы повторяют в Германии по сей день. Порой его мать объявлялась еврейкой, зато уж отец – протестантом; иногда отец оказывался протестантского происхождения, но семья будто бы обратилась в иудаизм из-за еврейской невесты; иногда отец назначался евреем, а мать – дочерью родителей-христиан, тут раз на раз не приходился. Судья Шелер был похож на своего знаменитого однофамильца, хотя и без отблеска гениальности. Я спросил его, что вообще означают эти россказни и что ему обо всём этом известно. Д-р Шелер рассмеялся: «Он же мой кузен, и, разумеется, я прекрасно знал его родителей. Оба они были добрыми евреями из старых баварских и франконских еврейских родов, а все подробности его происхождения можно найти в общинных книгах. Шелер получил хорошее еврейское воспитание. Его патологические выкрутасы очень забавны».

Вечерами по пятницам в моей комнате собирался небольшой кружок, человек десять, а иногда к нам присоединялись студенты, юноши и девушки из разных мест (не из Мюнхена!), в том числе потомки евреев из деревень и городов Франконии, где ещё сохранились традиции и еврейские обычаи, так что я узнал кое-что об упорной жизнестойкости фольклора. Так, я читал, что существовал обычай в дни солнцестояний и равноденствий (так называемых «Текуфот»[142]) не пить воду – тема, которая впервые появляется в респонсах гаонов[143] и со временем обросла чудесными легендами. Упоминается также способ, каким можно предотвратить порчу: надо набрать воду в бочку и прикрепить к ней кусок железа, иначе «гвоздь-Текуфа». И вот, один из наших гостей, студент юридического факультета, рассказал нам, что евреи из деревни, откуда он родом, до сих пор придерживаются этого «обычая, унаследованного от наших отцов».

Однажды Кэти Бехер, которая тем временем подружилась с кем-то из семьи Фейхтвангеров, очень уважаемой и отчасти традиционно набожной, сказала, что в доме дяди её друга, известного в то время коллекционера, хранится великое и бесценное сокровище: первое, мантуанское, издание «Зоара» (1558–1560), и все три тома великолепно напечатаны на пергаменте. Какое событие, «Зоар», напечатанный на пергаменте, в частном мюнхенском доме! Я спросил у Кэти, не разрешит ли мне её друг взглянуть на это сокровище своими глазами. Не помню, был ли ещё жив тогда Зигмунд Фейхтвангер (дядя), но думаю, что к тому времени он уже умер[144]. Как бы то ни было, меня приняли очень любезно, и я насладился созерцанием этих знаменитых страниц, источающих сияние. Я обратился к библиотекарю общины, старику книгочею г-ну Хиршингеру, и он сказал, что, насколько ему известно, в Париже есть ещё только один экземпляр этой книги. Книга, виденная мною в Мюнхене, позднее попала в собрание Сассуна в Лондоне, а оттуда через аукцион по изрядной цене, благодаря великодушию одного известного мецената перекочевала в Иерусалимскую национальную библиотеку и сегодня является одним из самых драгоценных её сокровищ [145].

Титульный лист мантуанского издания «Зоара». 1558–1560

Меня часто приглашали на субботнюю трапезу к д-ру Эли Штраусу, убеждённому сионисту и вице-президенту еврейской общины Мюнхена. По профессии он был адвокатом, а его жена Рахель – врачом. Эта весьма энергичная женщина под старость лет, живя в Иерусалиме, написала чрезвычайно интересные мемуары о жизни в Германии[146] два-три поколения тому назад некоего благочестивого семейства. Эта пара, Эли и Рахель, пребывала в религиозном законопослушании, но без фанатизма, и детей своих старалась воспитывать в том же духе. Штраус читал мои первые статьи, переводы и с интересом относился ко мне и моим научным штудиям. Причина этого была поистине удивительная: он приходился правнуком одного прямо-таки мистического деятеля немецкого иудаизма, чьё имя, овеянное легендой, оставалась чрезвычайно популярным в среде южногерманских евреев моего поколения. Это был не кто иной, как рав Зекель Вормсер, широко известный на юге Германии как Бааль Шем из Михельштадта, небольшого городка в Оденвальде. У Эли Штрауса и его брата Рафаэля, историка, которого я тоже часто навещал по пятничным вечерам, сохранилось несколько рукописей и документов о Бааль Шеме, чьи славные деяния составляют теперь несколько красивейших страниц «Следов» Эрнста Блоха как предмет серьёзных размышлений автора[147].

В семье Штраусов перед тем, как начать благословение, пели еврейские субботние песни и Псалом 23 на мелодии, которые были мне особенно приятны. Хозяин дома знал о моём страстном библиофильстве. Однажды он сказал: «Недавно мне звонил наш великий антиквар Эмиль Хирш[148]. У него есть экземпляр “Разоблачённого иудаизма” Йоханна Эйзенменгера 1700 года выпуска[149], он прорекламировал его в Биржевом бюллетене немецкой книготорговли. И сразу же получил заказ на открытке, украшенной большой свастикой, от Немецкого народного союза обороны и наступления. Ему стало немного не по себе, как-никак он еврей и совсем не имел желания продавать такие книги антисемитам. Он спросил, не могу ли я рекомендовать ему надёжного еврейского покупателя. Заработать на этой книге он не рассчитывает. Может быть, вас она заинтересует?» Меня она, безусловно, интересовала, ведь эти два сочинённых Эйзенменгером устрашающе толстых тома in quarto представляли собой знаменитейший, учёнейший и вместе глупейший шедевр антисемитской литературы своего времени, приобрести который в обычных обстоятельствах я с моими средствами не имел бы никакой надежды. Поэтому я прямо от субботнего стола, не теряя времени, отправился к Хиршу на Каролиненплац и представился, откуда я родом и кто я такой. Он сказал: «Мне, знаете ли, важно только, чтобы книга попала в нужные руки. Я заплатил за неё 50 марок». В то время это было равно примерно одному доллару.

Как-то раз Штраус рассказал мне, что на одной достопримечательной вилле в зажиточном районе города есть большая библиотека на иврите, владелец которой умер, и наследники ещё не решили, что с ней делать. Он говорил со мной от имени д-ра Эрнста Вильмерсдорфера, сына покойного. Последний в своё время был авторитетным членом еврейской общины и любителем книг. Мне разрешили порыться в библиотеке несколько часов, и я нашёл там предметный указатель к «Зоару», напечатанный в Венеции около 250 лет назад и представлявший большую ценность для моей работы. Я рассказал об этом Эли Штраусу и через несколько дней (это было летом 1920 года) получил эту книгу в подарок.

Возвращаясь в Швейцарию, я благоразумно выбрал не романтический путь мимо Боденского озера, а «скучный» маршрут через Базель и Франкфурт. В Хеппенхайме я прервал своё путешествие, чтобы навестить Мартина Бубера, который с большим сочувственным интересом отнёсся к моему решению: обратиться к изучению Каббалы. (Он и поощрил меня написать мои первые статьи в этой области и напечатал их в своём журнале год или два спустя.) Конечно, я также сообщил ему, что собираюсь в Мюнхен. «Но у меня есть для вас кое-что, о чём вы, скорее всего, ещё не знаете», – и он достал из своих бумаг буклет на восемь страниц. Это был статут «Общества Иоганна Альбрехта Видманштеттера по изучению каббалы» со штаб-квартирой в Мюнхене, датированный 5 ноября 1918 года, с приложенным к нему бланком заявления о приёме. Удивительный документ, что и говорить!

Параграф второй статута (единственный сохранившийся экземпляр которого, подаренный Бубером, лежит сейчас передо мной) гласил: «Целью общества является содействие исследованию каббалы и её письменных памятников, доселе пренебрегаемому вследствие ложных предрассудков и случайных обстоятельств, далёких от науки». Мало того, председателем и заместителем председателя формируемого правления Общества объявлялись не кто иные, как мои будущие научные руководители д-р Фриц Хоммель и д-р Клеменс Боймкер, которые мне ни словом не обмолвились об учреждении сего Общества! Бубер познакомил меня с увлекательными подробностями этого дела, а теперь мы имеем ещё и несколько сохранившихся писем к Буберу. По его словам, Общество Видманштеттера существует лишь благодаря д-ру Роберту Эйслеру, его «секретарю» и единственному действующему члену. Я был ещё юнцом, плохо ориентировался в историко-религиозной литературе, и это имя ничего мне не говорило. Однако Бубер меня просветил, и позднее я с Эйслером познакомился.

Сын венского миллионера-еврея, Эйслер, по собственным его словам, был воспитан в духе пренебрежения к еврейству. В результате приблизительно двадцати лет от роду он крестился в католическую веру. Это был человек разнообразно одарённый, столь же деятельный, сколь и амбициозный, с широчайшим кругом интересов и немалым литературным даром. В 1909 году, неполных тридцати лет, он выпустил весьма содержательный двухтомный труд под интригующим названием «Плащ мира и шатёр небес»[150], представивший автора как оригинального, невероятно образованного историка религий, склонного к смелым гипотезам. Правда, надо сказать, что его свободно парившая фантазия несколько ему мешала и воспрепятствовала созданию истинно основательного сочинения. Специалиста, который мог бы надёжно судить об этой книге, не существовало, поскольку в ней были затронуты все уже сложившиеся дисциплины, однако многие из тех, кто достаточно глубоко изучил некоторые источники или внимательно прочёл какую-нибудь отдельную главу книги, находили недостатки в его изложении или сомневались в его выводах. (Так произошло и со мной, когда я углубился в его комментарии к каббале, которые, к моему удивлению, занимали в этой книге значительное место.) Он также ухитрился провести редчайшую комбинацию: дважды получить докторскую степень в Венском университете на одном и том же факультете – первую, в свои двадцать лет, по философии, вторую, семь лет спустя, как историк искусства. Никому тогда и в голову не пришло, что оба Эйслера были одним и тем же человеком.

Роберт Эйслер. 1930-е

При всём его подвижном уме и разносторонней квалификации Эйслер не преуспел в построении своей академической карьеры, и даже принятие христианства не пошло ему на пользу. Попытка получить лицензию на преподавание в Мюнхенском университете была сорвана некоторыми весьма влиятельными персонами, которые не доверяли его методам. Положение его между разными лагерями тоже не внушало больших надежд. Недоверию коллег способствовало и то, что в обществе выкреста с ярко выраженной еврейской внешностью христиане чувствовали себя не очень уютно, а евреи относились к нему с подозрением.