Книги

От Берлина до Иерусалима. Воспоминания о моей юности

(1918–1919)

4 мая 1918 года я пересёк границу во Фридрихсхафене. Не описать словами блаженство, охватившее меня, когда я, стоя на палубе пароходика, плывущего по Бодензее на Романсхорн, бросал прощальные взгляды на Германию. Война для меня закончилась. В восемь вечера Вальтер Беньямин ждал меня на вокзале в Берне.

Я пробыл в Берне чуть меньше полутора лет и потому воспринял великие события того времени – конец войны, немецкую революцию, слишком громко так названную, и всё, что из этого последовало, как бы со стороны, без глубокого участия. Только лишь прекращение огня, само собой разумеется, стало для меня по-настоящему важным переломным событием. Об этом швейцарском периоде моей жизни, точнее, о взлётах и падениях наших с Беньямином отношений, для меня определяющих, я подробно написал в своей книге, посвящённой истории нашей дружбы[102]. Здесь я хочу рассказать о некоторых аспектах, которые там не нашли себе места. Пока я учился в университете, всё развивалось тихо, по мелкобуржуазному, и большого интереса не представляло. На философском факультете нашего университета совершенно выдающуюся роль играли студенты из России, это сложилось ещё до войны, продолжалось в её ходе вплоть до русской революции, но потом их присутствие свелось к ничтожному минимуму. Кто-то ушёл добровольно, но многих выслали из страны за поддержку большевиков. Я изучал почти исключительно математику, теоретическую физику и философию. Впрочем, помимо этого я начал учить и арабский у известнейшего тогда библеиста Карла Марти. Вокруг последователя Марти д-ра Моссинсона и его учения разгорелся известный спор между Еврейской гимназией в Яффо и её одесскими спонсорами, которые выступали против введения библейской критики в школьную программу[103]. Марти не скрывал своих симпатий к евреям. Я участвовал в его семинаре по Книге Иова, все участники которого должны были по очереди читать определённый стих из этой книги. Когда очередь дошла до меня, Марти сказал: «Герр Шолем, читайте помедленней». В том году я был единственным евреем на этом семинаре, и скорость чтения моих соучеников, готовивших себя к деятельности протестантских пасторов, была действительно несравнима с моей быстротой.

Математиков калибра берлинских здесь было не сыскать. И всё же один математик прочёл превосходную лекцию по некоторым сложным разделам теории чисел. Приват-доцент по фамилии Берлинер был русским евреем, которого я месяцами по пятницам встречал в синагоге, где он читал кадиш (траурную молитву) по своим родителям. В последнем семестре я посещал лекции по теоретической физике, которые читались четыре раза в неделю с семи до восьми утра. Между тем огни в квартирах швейцарцев гасли в полвосьмого вечера, и на улицах после этого можно было встретить лишь иностранцев (в годы войны весьма многочисленных).

Гимназия «Герцлия». Тель-Авив. 1916

Беседы с Беньямином да и мои собственные интересы часто побуждали меня просматривать, а порой внимательно изучать различные материалы. В Швейцарской национальной библиотеке порой можно было неожиданно наткнуться на какое-нибудь философское сокровище либо на учёный труд по библеистике. Было и много диссертаций по иудаике, защищённых учащимися-евреями из Восточной Европы, подчас уже немолодыми людьми, в швейцарских университетах. Но самый большой сюрприз ждал меня где-то в промежутке между двумя смысловыми полюсами. Одной из крупнейших фигур в современной ивритской литературе был Михей Йосеф Бердичевский, интеллектуальный антипод Ахад ха-Ама, предвестник еврейского модерна. Он и сегодня остаётся одним из влиятельнейших ивритских авторов, в котором наиболее ярко кристаллизировался конфликт между традицией и абсолютно новыми ценностями. Я уже был знаком с его сочинениями на иврите, в которых он первым у нас проповедовал Ницше. Уже были опубликованы три тома его большого (и великолепного) труда «Предания евреев», который, как и все его научные сочинения, изданные на немецком языке, он подписывал как «Миха Йосеф бен Горион», бесспорно, один из самых ценных иудаистских первоисточников на немецком языке. (Кстати говоря, эти «Предания» были основным внебиблейским источником для Томаса Манна при написании романа «Иосиф и его братья».) Этот автор, как будто выстроивший две раздельные рабочие области, на немецком и на иврите, очень меня заинтересовал. Лишь однажды мне довелось увидеть этого человека (говорят, он очень щепетильно блюл своё достоинство) в антикварной книжной лавке Луиса Ламма[104], в Берлине, где тот шепнул мне: «Это доктор Бердичевский». Только в Берне я, как член философского семинара, просматривая коллекцию тамошних диссертаций, наткнулся на его работу, которая всегда как-то от меня ускользала, а я её очень искал. Это был пятидесятистраничный проект философской системы!

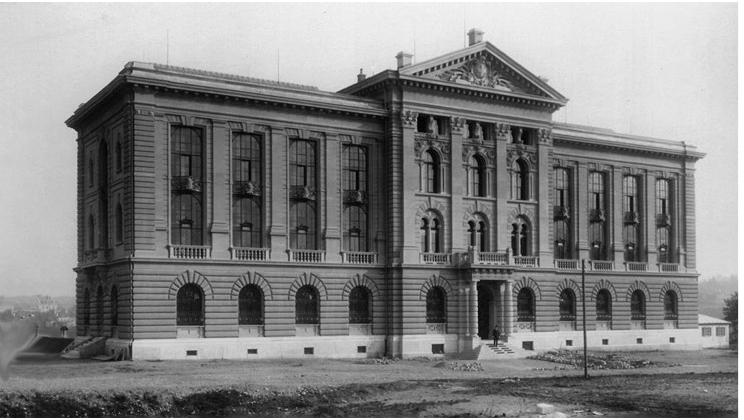

Здание Швейцарского национального архива, в правом крыле которого располагалась Национальная библиотека в нач. ХХ в. Берн. 1910-е

Что касается моего дальнейшего еврейского образования, за него я должен благодарить одного студента-медика, который – редкая птица среди студентов восточно-европейского еврейства – к тому же строго соблюдал еврейский закон. Давид Шклар был блестящим талмудистом и к тому же прекрасно говорил на иврите. Он предложил мне дважды в неделю учить вместе с ним

И не в последнюю очередь должен упомянуть мою кузину Леонию Ортенштайн, которую я отыскал в месте, неожиданном для этого повествования: в немецком посольстве в Берне. Она родилась от смешанного брака в семействе Пфлаум, о котором я упоминал вначале. Мы, конечно, были знакомы с детства, но в девятнадцать лет она заразилась тяжёлой формой туберкулёза и в 1916 году, когда все потеряли надежду, была отправлена в Давос. Но всё же она выздоровела – ко всеобщему и моему удивлению, смогла покинуть Волшебную гору[107] и устроилась в Берне на вновь созданную должность, связанную с закупкой жиров, секретарём руководителя. Пока я жил вблизи от Беньямина в обширной мансарде домика почтальона в деревне Мури, расположенной тогда за городской чертой, мы с ней виделись редко. Но осенью, когда я перебрался в город и поселился неподалёку от неё, мы стали видеться чаще и очень подружились.

Часовая башня. Берн. 1910-е

Берн на фоне Альп. Нач. XX в.

Лони, всего лишь годом старше меня, во всём была почти полной моей противоположностью. Чистая эстетка по натуре, она, сколько могла, экономила на еде, но тратилась на изящную элегантную жизнь и такую же одежду. Убеждений она практически не имела: трудная юность, раннее сиротство и жизнь бедной родственницей у богатых дядюшек – все это не оставляло для них места. Ещё до Первой мировой войны она больше года прожила в Вильно у своей состоятельной тётки и там научилась говорить по-русски. Сам её скептический и наблюдательный характер также, по-видимому, препятствовал формированию у неё твёрдых убеждений. Мои неколебимые убеждения она восприняла с интересом, но вполне сдержанно. Она была весела, но не насмешлива, дружелюбна, но не очень доверчива, охотно позволяла за собой ухаживать, однако, за двумя исключениями, всерьёз эти ухаживания не воспринимала. Не сказать, что она была особенно хороша, но отличалась изяществом и, сколько могу судить, по-настоящему любила только цветы, музыку и книги. Передавали, будто на свадьбу Мейер и Боллага я явился с большим букетом роз, продержал его в руках всё время торжества, и с ним же и ушёл, и будто бы это было всеми замечено и вызвало общее веселье. Если этот случай действительно имел место, в чём я не вполне уверен, – этот букет был предназначен для Лони.

Это было время, когда все, а женщины особенно, читали объёмный литературно-претенциозный бестселлер Агнес Гюнтер «Святая и её шут», и Лони не оставляла меня в покое, пока я не прочёл этот толстенный роман[108]. Сегодня, если не ошибаюсь, он считается классическим примером гламурного китча, если о нём вообще кто-то помнит. Я не вполне уверен в справедливости этого суждения. При таком ошеломляющем успехе, когда точно не знаешь, по какую сторону высокой литературы лежит данное произведение, критическое суждение о нём слишком явно зависит от господствующего настроения и тенденции. Схожий эффект произвёл роман Андре Шварц-Барта «Последний из праведников», опубликованный почти через двадцать лет после Холокоста и увенчанный Гонкуровской премией, – мало кому удавалось прочесть его, не роняя слёз[109]. Со своей стороны, будучи одержим еврейской тематикой, я одолжил ей почитать роман Агнона «И кривое станет прямым» в переводе Макса Штрауса, чтобы дать ей представление о том, что я считал действительно великой литературой (и великим переводом). Книга ей понравилась, и в знак благодарности она попросила дочь моего профессора Марти переплести мой экземпляр в чудесный пергамент, и он до сих пор в таком виде стоит у меня на полке.

Для меня Лони была идеальным дополнением к Вальтеру Беньямину. С Беньямином у нас случались глубокомысленные дискуссии, обмен мнений, борьба убеждений, между нами так и бегали искры. Лони была идеальной восприемницей, или, лучше сказать, чистым образцом слушателя. Она внимательно выслушивала мои излияния, причём я никогда не ожидал он неё малейших возражений. Вальтер и Дора, к которым я иногда её приводил, тоже были ею очарованы. Одним словом, ей каким-то образом удавалось жить вне этого мира, но она действительно жила: её присутствие всегда было ощутимо. Однажды она пригласила меня к себе в компании двух музыкантов, исконных швейцарцев, которые оба к ней сватались. Вскоре после того, как я покинул Швейцарию, она обручилась с одним из них, тем, что моложе, одарённым капельмейстером из базельской семьи, по-берлински выражаясь, piekfeine[110]. Но помолвка их встретила яростное сопротивление. «Еврейку ты в наш дом не приведёшь», – мать жениха отказалась её принять, брак не состоялся.

В феврале и марте 1919 года Эша Бурхардт приехала в Берн, и у меня появился новый очень живой собеседник. Мы сблизились, она подружилась с Беньямином и с Лони. Сама Лони впоследствии переселилась в Рим, где жила до своей смерти, случившейся за десять дней до занятия Вечного города союзниками. Она поддерживала с нами тесную связь вплоть до начала Второй мировой войны и в 1934 году даже приезжала к нам в Иерусалим. Она была секретарём немецкого делегата в Международном сельскохозяйственном институте (основанном американским евреем!) и имела в Риме немало друзей, которые помогли ей выжить в дни гонений. Кем она была? Немкой? Еврейкой? Думается, она и сама этого не знала. Во время войны, когда все связи оказались разорваны, она познакомилась с неким католическим священником, который увлёк её в объятия Церкви.

В марте 1919 года в Берне было много евреев, встречались среди них и такие, что привлекали меня своим обликом и интересным разговором. После распада Габсбургской империи возникли новые государства, которые победителями во Второй мировой войне рассматривались как союзники. В результате евреи, недавно воевавшие в австрийской или венгерской армии, стали гражданами уже существовавших государств, аннексировавших значительную часть Венгрии, или гражданами государств новых (Югославии, Польши, Чехословакии и Румынии с её новыми территориями). Они получили паспорта, дававшие им право ехать на мирную конференцию в Париж или Лондон как представителям еврейского меньшинства, и большинство из них остановились в Берне, чтобы дождаться там французской визы. Целью их было потребовать национальных прав для еврейских меньшинств, и до известной степени они в этом преуспели – во всяком случае, на некоторое время.

Так я познакомился с Хуго Бергманом, библиотекарем Немецкого университета в Праге, видным сионистом школы Ахад ха-Ама и Мартина Бубера, а также одного из основных сотрудников журнала

Хуго Бергман, первый директор Еврейской национальной и университетской библиотеки, с сотрудниками библиотеки. Иерусалим. 1935

Хаим Вейцман на борту «Роттердама». Штат Нью-Йорк. Апрель 1921

«Никогда не мог этого понять», – вздыхал он и вытаскивал свой блокнот! Мы с Эшей приглашали его по пятницам на ужин и говорили часами. Память об этих разговорах продолжала жить в нас, когда мы приехали в Израиль.