Книги

От Берлина до Иерусалима. Воспоминания о моей юности

Живя в Гейдельберге, я не раз посещал Бубера, недавно переселившегося в Хеппенхайм, и обсуждал с ним первые номера

Обложка журнала “Der Jude”. Сентябрь 1916

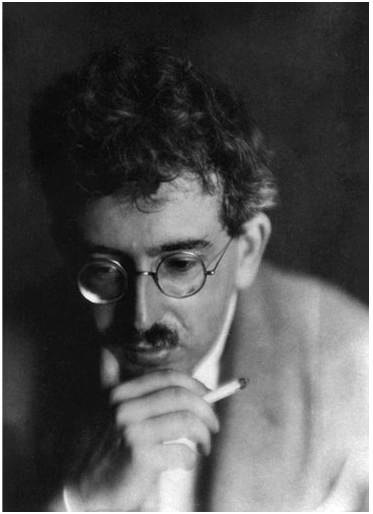

Во время одного из таких визитов Бубер рассказал мне, что несколько молодых людей и девушек из Берлина, серьёзно заинтересованных в еврейском и социальном вопросах, устроили совет, в котором он сам принял активное участие за несколько месяцев до своего отъезда из Берлина, и в итоге решили создать «Еврейский общинный центр», Фольксхайм. Ему предстояло открыться в течение лета в так называемом «Квартале хижин» (Шойненфиртель) на Александерплац на Драгонерштрассе, где проживало очень много восточных евреев, в том числе много семей беженцев из зон военных действий в Польше и Галиции. Основателями этого центра стали сионисты, которые под влиянием идей русской Народной воли 1880-х годов с её «хождением в народ» начинали свою работу именно в этом районе, где нищета, проституция и преступность были жизнеопределяющими факторами. Они не только рассчитывали помочь нуждающимся, но и надеялись на взаимное обогащение между двумя столь разными еврейскими прослойками. Бубер говорил, что и мне, возможно, стоит принять участие в этом начинании. Что мне следует хорошенько обдумать этот вопрос и после возвращения в Берлин рассмотреть его поближе. Инициатором этого движения был Зигфрид Леман, масштабно мыслящий студент-медик, хорошо известный как «культурный сионист» (что противопоставляло его политическому сионизму). Леман поддерживал тесные отношения с ассоциацией «Свободное студенчество», когда активную роль там играл Вальтер Беньямин, и особенно с его социально-политическим крылом во главе с Эрнстом Йоэлем. Оно придерживалось аналогичных тенденций и поддерживало рабочее поселение в районе Шарлоттенбурга. Там, в частности, состоялось обсуждение доклада Курта Хиллера, на котором я и познакомился с Вальтером Беньямином. «Общинный центр» Лемана (Фольксхайм) был организован по образцу этого поселения. Это была первая попытка Лемана создать нечто в этой области, и именно с неё началась его обширная социальная деятельность, развернувшаяся после войны.

Аарон Давид Гордон за работой. Кибуц Дгания. 1910-е

О еврейских детях из восточно-европейских семей заботилась в основном женская волонтёрская группа. Их, конечно же, нельзя было увидеть там по вечерам, так как родители забирали их, возвращаясь с работы. Но вечерами волонтёры, и мужчины, и женщины, собирались там с «друзьями дела» на различные совещания, лекции или дискуссии. «Друзьями дела» были, прежде всего, представители русско-еврейской интеллигенции, которые учились или уже работали в Берлине, среди них некоторые видные члены «

Но я ошибался: раньше она была служащей в крупном банке, так что ни единой профессиональной сотрудницы среди волонтёров фактически не оказалось. Все её великие познания не шли ни в какое сравнение с тем колоссальным, поистине магическим влиянием, которое она чисто по-человечески оказывала на остальных девушек. Я считаю большой потерей для восстановительных работ в Израиле, что она – в силу личных обстоятельств, выйдя замуж за убеждённого антисиониста антиквара Эрнста Вайля, – так и не приехала в эту страну.

Когда в сентябре 1916 года я впервые посетил Фольксхайм, передо мной предстала диковинная картина. Волонтёры и гости сидели на стульях. На полу вокруг Гертруды живописной группой, картинно драпировав свои юбки, расположились молодые девушки, среди которых, как мы теперь знаем, была невеста Франца Кафки Фелиция Бауэр. Кафка решительно убеждал её присоединиться к работе Фольксхайма. Это было литературное собрание. Зигфрид Леман прочитал кое-что из стихов Франца Верфеля, и в моей памяти до сих пор звучит «Разговор у стены рая», далеко не худшее его стихотворение. Я, однако, был шокирован. Меня окружала атмосфера эстетического экстаза. Вот уж на что я здесь никак не рассчитывал. Под конец было объявлено, что д-р Леман прочтёт лекцию «Проблема еврейского религиозного образования». Меня одолевали любопытство и скептицизм, что-то он расскажет по этому поводу?

Через некоторое время я снова туда зашёл. И снова не понравилась мне тамошняя атмосфера. Всерьёз обсуждался вопрос, казавшийся мне прямо-таки шуткой: допустимо ли повесить на стену в каком-то из помещений репродукцию известной картины с изображением Девы Марии? И это в доме, где весь день находились дети из бедных, но истово правоверных восточно-европейских семей, чьи родители приходили туда после обеда, чтобы забрать их домой. Среди присутствующих был доктор Яков Громмер, человек лет тридцати пяти, математик очень высокого уровня, уже не один год страдавший слоновой болезнью, которая жутко обезобразила его лицо, проникнутое глубокой серьёзностью, придав ему прямоугольные черты. Она же практически лишила его способности изъясняться голосом. Человек гигантского роста, когда-то он проявил себя вундеркиндом при изучении

Я послушал лекцию Лемана, и она вызвала у меня острое неприятие той несерьёзностью, с какой в этом кругу было принято интерпретировать буберовские толкования

Предложение Шолема само по себе не является невыполнимым»[64]. Мне понадобилось выразить иронический протест, чтобы освободиться от отождествления с несколько более знаменитым Шолом-Алейхемом, классиком идиша, к тому времени уже покойным. Леман впоследствии добился значительных достижений в социальной работе сначала в Ковно, потом в созданной им в Израиле молодёжной деревне Бен Шемен, которой руководил до самой смерти. Однако как теоретик еврейского образования он до конца оставался невнятен, неизменно вращаясь в пределах буберовской «религиозности», лишённой религии.

Вальтер Беньямин. Париж. 1927

Вскоре после того как Кафка написал своё письмо, я прочитал в альманахе “Der jьngste Tag”[65] притчу Кафки «Перед законом», которая произвела на меня и многих людей моего поколения сильнейшее впечатление и побудила меня по возможности следить за скудными публикациями Кафки, появлявшимися до его смерти. В современной литературе, во всяком случае, творчество Кафки тогда значило для меня больше, чем чьё-либо ещё.

Той зимой я через Вальтера Беньямина познакомился ещё с одним интересным человеком, с которым много общался до своей эмиграции. Этого человека заодно с его супругой я познакомил с начатками иврита. Его звали Эрих Гуткинд (1877–1965). Он был сыном одного из самых богатых евреев Берлина, чья вилла находилась напротив дома Ратенау. В ней жила мать Гуткинда, когда я ещё оставался в Берлине. По неизвестным мне причинам Гуткинд ничего не унаследовал из этого огромного богатства. Глубоко мистическая душа, он годами изучал различные науки, надеясь отыскать их сокрытый центр. Эта его деятельность совсем не имела живого соприкосновения с еврейством, так что под конец он едва не обратился в католичество. За несколько лет до Первой мировой войны он опубликовал мистический трактат «Сидерическое рождение», отчётливо свидетельствующий о его стремлениях. Судя по тому приёму, который был оказан этой книге, Гуткинд был не одинок в своей попытке включить современную науку в мистическое измерение. Этот человек во всём держался превосходных степеней, даже в своей речи. Такова была его манера говорить, таков был его апокалиптический, восторженный и громокипящий стиль, парадоксально сочетавшийся с берлинским просторечьем, что во многом лишало его тексты ясности, которая была бы у него весьма кстати.

Гуткинд был, вероятно, наименее известным из членов кружка «Форте» (названного в честь итальянского городка Форте-деи-Марми, где после многочисленных согласований члены группы решили встречаться). Это была небольшая группа, куда входили Фредерик ван Эден, Бубер, Густав Ландауэр, Вальтер Ратенау, Теодор Дойблер, Анри Борель, Кристиан Флоренс Ранг и другие, которые за год или два до мировой войны додумались до идеи, которая выглядела малоправдоподобной, но меня уверяли в ней, притом почти в одинаковых словах, такие разные люди, как Бубер и Гуткинд. Предполагалось, что некая небольшая группа людей, уже некоторое время живущих общей духовной жизнью и открыто ведущих творческий взаимообмен мыслей, и более того, образующих духовную общность, могли бы, выражаясь эзотерически, но недвусмысленно, буквально перевернуть мир и в корне преобразить европейскую культуру. Гуткинд показал мне обширную переписку лиц, собиравшихся предпринять попытку революции исключительно силой чистого духа. Он утверждал (вопреки тому, что сегодня пишут), что грандиозный план был сорван вовсе не началом Первой мировой войны, но по сути уже был разрушен в течение недели, которую многие из них (вместе с жёнами) провели в Потсдаме в апреле 1914 года. Он говорил странные вещи об этом анархистском круге аристократов духа.

Когда я познакомился с Гуткиндом и его женой, он заново открыл для себя своё еврейство, вернее сказать, поддавшись непреодолимому чувству сопричастности, захотел войти в тот мир, который прежде был для него закрыт. Он жил в квартале Новавес, неподалёку от озера Нойбабельсберг, и я часто навещал его там, несколько месяцев учил его ивриту. Вскоре я понял, что он не соответствует своим собственным притязаниям и увязает в мистической риторике, но как человек он мне очень понравился. Между нами возникло большое взаимное доверие. Со времени нашей первой беседы и вплоть до своего преклонного возраста он напряженно бился над проблемой религиозного ритуала, о чём у нас было много споров. Сам я считал, что количество ритуалов, достаточно внятных и приемлемых для выполнения, не безгранично. Беньямина этот вопрос не интересовал, тогда как Гуткинд всё больше на нём концентрировался, и под конец жизни это привело его в лагерь любавичских хасидов в Бруклине. Вскоре после Первой мировой войны он, к моему величайшему удивлению (я жил тогда в Швейцарии), взял на себя руководство Фольксхаймом, но очень скоро вызвал бунт против себя сотрудников общины, которые и слушать не хотели его тирад о необходимости соблюдения заповедей даже во время работы.

Он был ближайшим другом Кристиана Ранга. Последний во многом разделял взгляды Гуткинда, главным образом, в сфере гностики, но значительно превосходил его в интеллектуальном плане. Именно Гуткинд свёл Ранга с Вальтером Беньямином, и те впоследствии тесно сдружились.

В существе своём Гуткинд был революционером-гностиком, и когда я обратился к изучению Каббалы с её гностической сердцевиной, притом не одной, он проявил большой интерес к моим исследованиям и впоследствии оставался под немалым воздействием моих книг.

В его богатой библиотеке я также познакомился со многими диковинными мистическими трудами, хоть не могу сказать, что прочитал их все. Как бы то ни было, этой библиотеке я во многом обязан своим философским образованием. Значительно обогатил мои знания старинный многотомный и очень неровный труд Готтлиба Б. Йеше о философском пантеизме, теперь практически забытый.

Бо2льшая часть библиотеки Гуткинда была утеряна, когда после убийства его зятя, председателя Общества германо-советской дружбы, уже при Гитлере, ему пришлось бежать из Германии. Благодаря старым дружеским связям с известным писателем Эптоном Синклером он нашёл убежище от Гитлера в Нью-Йорке, и всякий раз, когда я в последующие годы приезжал в Нью-Йорк, я навещал его в скромной квартире на высоком этаже в отеле «Мастер» на Гудзоне. Лишь после ухода Гитлера он опубликовал на английском языке две книги, глубоко вдохновлённые еврейской тематикой, одна из них – “Choose Life.

The Biblical Call to Revolt”[66] (1952). Эта книга представляет одну из самых интересных попыток связать библейскую конкретику с нашей современностью, и неудивительно, что попытка эта застопорилась по своей сути – попытка продвижения в сторону антитеологии, теологическим тенденциям которой не дано было осуществиться. Насколько мне известно, эти книги, так же как записки, найденные после его смерти и изданные под заглавием “The Body of God. First Steps Toward an Anti-Theology”[67] (1969), не оставили заметного следа в литературе по иудаизму, а тридцать лет в Нью-Йорке, занятых поисками собственного пути, дались ему очень нелегко.