Книги

От Берлина до Иерусалима. Воспоминания о моей юности

Но сильнее всего на меня подействовало другое знакомство. На главной лекции Бруно Бауха, посвящённой возведению мостов между известнейшими неокантианцами Когеном, Виндельбандом и Риккертом, присутствовало больше женщин, чем мужчин, что естественно объяснялось условиями военного времени. Моё внимание привлекла одна не совсем уже молодая девушка – необыкновенно изящной манерой держаться, старинной, я бы сказал, аристократической внешностью и взглядом, обращённым словно куда-то внутрь, тем исключавшим самую возможность сближения с ней. Стояла ужасная зима, мы голодали и мёрзли. Для студентов отдельно выделяли небольшую норму угля, мы сами забирали его на раздаточном пункте и на тачках развозили по домам. Как-то раз под вечер я спускался по улице и заметил, какими усилиями эта девушка справляется со своей тележкой. Я подошёл, представился как сокурсник, слушатель Бауха, и попросил разрешения ей помочь. Она окинула меня испытующим взглядом – и согласилась. Я отвёз её уголь в городской район, расположенный на холме по другую сторону Заале, и она пригласила меня к себе выпить чашку чая. «Я Катарина Гентц, – назвалась она, – а это моя подруга Алиса Хейман, мы вместе живём в этой комнате». Фройляйн Хейман, девушка довольно болезненного вида, с тонкими, ярко выраженными еврейскими чертами, бол2 ьшую часть времени пролежала в шезлонге. Я немного осмотрелся и, заметив стопку рукописных бумаг, лежавшую у неё в головах, попросил разрешения их полистать. К величайшему моему удивлению я обнаружил там – причём в таком же точно переплёте, как мой собственный экземпляр, – (машинописную) копию рукописи Вальтера Беньямина «О двух стихотворениях Гёльдерлина». Точно такую же я, как очень немногие другие, два года назад получил лично от него[97]. «Да, – сказала она, – я тоже состояла в ассоциации “Свободное студенчество”, как и он, во Фрайбурге и в Берлине, и он подарил мне её весной 1915 года». Позже она с Беньямином уже никогда не виделась, и когда я рассказал о наших с Вальтером отношениях, была очень тронута. Таким образом, у нас обоих была причина заинтересоваться друг другом.

Но гораздо большее впечатление произвела на меня Катарина Гентц, первая нееврейка, с которой я подружился. Она поистине обладала той терпкой натурой, которая угадывается в обитательницах средневековых покоев, изображённых на старинных немецких полотнах XV или XVI века. Невысокого роста, очень стройная, говорила мало и замедленно, но всегда точно и по существу. Мы рассказали друг другу об истории наших семей. Когда она родилась во Врицене (на Одербрухе) в 1890 году, её отцу, работавшему там директором реального училища, было уже 65 лет. Она самостоятельно сдала экзамен на звание учителя и работала в начальной школе, прежде чем тоже решила учиться. Изучала германистику и стала учительницей во Франкфурте-на-Майне, где я навестил её десять лет спустя. Позднее она преподавала в Киле, где живёт и теперь, в свои девяносто лет, когда я пишу эти строки. В Йене мы часто проводили долгие вечера, беседуя о немцах и евреях, о войне и сумятице, которую она принесла, о литературе и моральной философии. Она прекрасно разбиралась в искусстве, я же не был в этом достаточно сведущ, чтобы поддерживать с ней содержательную беседу. Но почти каждый раз, когда я навещал их с подругой, на стенах их комнаты висели новые репродукции.

Я встречал в своей жизни немало уравновешенных людей, но она обладала этим качеством в абсолютно превосходной степени. Не то чтобы она знала ответы на все мировые загадки, этого не было и в помине, однако от неё исходила какая-то несказанная тишина, и её сдержанность скрывала под собой огромную человеческую открытость. Её старший брат был прокурором и по своей должности имел достаточно малоприятных дел, в частности, с евреями. На следующий семестр после моего отъезда из Йены туда приехали учиться двое моих друзей из

Эти насыщенные событиями осень и зима ознаменовались также началом моей дружбы с Вернером Крафтом, с которым я через посредничество Вальтера Беньямина начал переписываться ещё во время моей службы в армии. Крафт невыносимо мучился от происходящего вокруг в то время, да ещё и в низком положении санитара гарнизонной службы в Ганновере. Беньямин писал мне, что они с женой очень беспокоятся о нём, тогда двадцатиоднолетнем юноше. И действительно, как свидетельствуют его мрачные, глубоко меланхоличные письма, в те месяцы он был близок к самоубийству, и стихи его также были пронизаны отчаянием. Я помню, как в письмах всеми силами заклинал его воздержаться от этого шага. Однажды, в ноябре 1917 года, он на два-три дня приехал пожить у меня в Йене, где познакомился с Тони Халле, своей будущей свояченицей, поскольку ему предстояло жениться на её младшей сестре. Мы вели увлекательные беседы, в основном о самых высоких сферах религии и литературы, так возникла наша дружба.

Крафт был настроен совершенно иначе, чем я. Еврейская тема его в то время совершенно не интересовала, и несколько позже он написал мне, как глубоко обрадован знакомству с таким человеком, как я, ставящим иудаизм столь высоко. При этом он совершенно забыл, что ещё осенью 1916 года написал письмо Вальтеру Беньямину, где неприязненно отозвался об иудаизме, в ответ на что Беньямин, который уже тогда по моему наущению прочёл Ахад ха-Ама (на немецком), написал ему о своей твёрдой приверженности иудаизму и упомянул, что рассматривает возможность поездки в Палестину после окончания войны. Крафт ответил ему в декабре того же года: иудейское исповедание Беньямина чрезвычайно его поразило, и он не может объяснить это иначе как влиянием женщины. У меня перед глазами до сих пор берлинская картина: Беньямин, читая это письмо, многозначительно подмигивает, Дора, сидящая рядом, весело смеётся. Кумирами Крафта в литературе – а жил он исключительно в литературном мире – были уже тогда Карл Краус и Рудольф Борхардт. О том и другом он писал Беньямину и сочинял статьи, долго потом пролежавшие ненапечатанными, – всё это за сорок или даже пятьдесят лет до того, как он выпустил свои книги о них, привлёкшие всеобщее внимание. Мне довелось прочитать некоторые из его ранних работ. В них я увидел двух евреев, напрочь отвернувшихся от иудаизма по совершенно разным причинам: Борхардт – националист, больше того, по военному времени аннексионистски настроенный представитель традиционного культур-консерватизма, Краус – самый что ни на есть фанатичный, красноречивый и громогласный представитель антивоенных кругов Австрии и Германии. Подобными материалами он насыщал выпускаемый им в одиночку журнал “Fackel”. Самым поразительным в этом журнале, на грани чуда, было то, что он вообще выходил в свет. Я впервые увидел красные тетради “Fackel”[98] благодаря Зигфриду Вейцману, деятельному сионисту, знатоку языка, работавшему в бюро Еврейского национального фонда. Он не только отозвался с похвалой об их содержании, но и посоветовал мне изучать по ним немецкую прозу; с тех пор я читал их регулярно, пока Краус был жив, и это был единственный немецкий журнал, который я выписывал, живя в Палестине.

После моего отъезда в Швейцарию наша с Крафтом порой весьма лихорадочная переписка приняла более размеренный вид. Когда в 1922 году Вернер Крафт женился на Эрне, сестре Тони Халле, то я, как и на свадьбе Беньямина, оказался, пожалуй, единственным другом, не состоящим в родстве с семьями жениха или невесты, хоть и был приглашён обеими сторонами. Церемонию бракосочетания провёл раввин Лео Бек, почитавшийся одной из главных фигур берлинского раввината. Это была наша с Крафтом первая встреча, за которой последовали многие другие, продолжавшиеся вплоть до его кончины.

Пятого ноября мне исполнилось двадцать лет. Я, задумавшись о чём-то своём, сидел у себя в комнате в полном одиночестве. В дверь позвонили. Это почтальон доставил срочное письмо от Вальтера Беньямина, подобных которому я больше никогда от него не получал. Там было несколько строк в ответ на мой отзыв о его статье об «Идиоте» Достоевского[99] и поздравление с днём рождения. Я истолковал эту статью как эзотерическое высказывание о его покойном друге Фрице Хайнле. Картина моей юности будет неполной, если я не приведу здесь эти несколько строчек, начатых даже без приветствия, так как они сыграли большую роль в наших отношениях.

После получения Вашего письма меня часто охватывает чувство торжества. Ощущение такое, будто я вступил в праздничную полосу и остаётся лишь благоговеть перед Вашим открытием, а вернее – откровением. Ибо не иначе как то, что явилось Вам, было предназначено именно лишь Вам, и теперь заново на какой-то миг пришло в нашу жизнь. Я вступил в новую эпоху моей жизни, и то, что с космической скоростью оторвало меня от всех людей и обратило в тень мои ближайшие отношения, кроме как с моей супругой, неожиданно всплывает в другом месте, обретая связующую силу.

Ничего сверх сказанного я в этом письме, хоть неизбежно поздравительном, добавить не хочу.

В первых числах января 1918 года я получил повестку на переосвидетельствование в Веймаре, где меня, не осмотрев и даже не взглянув на меня, на основании одних лишь документов квалифицировали как «безусловно негодного к военной службе, более не подлежащего контролю» и, таким образом, исключили из списка личного состава. И поскольку армия мною больше не интересовалась, это создавало реальный шанс попасть в Швейцарию. Я пригласил свою мать навестить меня в Йене, описал ей сложившуюся ситуацию и рассказал о намерении поехать в Берн, к чему меня давно побуждали Беньямин и его жена. Я спросил, не сможет ли она добиться от отца согласия на мой переезд в Берн – «для поправки здоровья» и с целью продолжить образование. Мать, прекрасно понявшая моё положение, ответила: «Предоставь это дело мне, я поговорю с отцом; но это займёт какое-то время». В конце февраля она добилась отцовского одобрения. В Швейцарии мы с матерью во время каникул 1913 и 1914 годов познакомились с курортным врачом д-ром Карлом Мейером. Еврей из Ленгнау, одной из всего двух швейцарских деревень, где евреям разрешалось жить на протяжении уже многих поколений, Мейер был очень образованным просвещённым человеком, мы подружились. Я знал, что он не питает симпатий к Германии и особенно не сочувствует немцам в этой войне. Как многие евреи обеих деревень, он не упускал из виду, что своим гражданским равноправием швейцарские евреи обязаны усиленному давлению французов двумя поколениями раньше (в пятидесятые и шестидесятые годы XIX столетия). Я написал Беньямину письмо с просьбой поговорить с Мейером, и действительно, д-р Мейер написал свой отзыв и присовокупил, что в случае моего приезда в Швейцарию он готов будет поддержать меня материально. Вооружившись этим письмом и военным билетом, я отправился к окружному врачу в Йене и получил подтверждение, что ничто не препятствует моему отъезду в Швейцарию. Без подобной бумаги получить паспорт было невозможно. Дело затянулось на несколько недель, но в конце концов было сделано.

Тем временем произошёл ряд событий, которые заслуживают упоминания. Через некоторое время после моего окончательного освобождения от военной обязанности меня пригласил в Цвиккау Залман Шокен, и я провёл там два очень интересных дня. Звезда Шокена среди сионистов тогда только начинала восходить. Он обратился к сионизму в то же время, что и я, но когда я с ним познакомился, ему было сорок лет и он владел региональной сетью универмагов, которой сам и управлял. Под влиянием Курта Блюменфельда и Мартина Бубера он все чаще обращался к сионистской деятельности, в основном к её культурному аспекту. На весьма многолюдной конференции Сионистской организации в конце 1916 года (во время Рождества или чуть позже), после речи Шокена, выступившего на эту тему, был создан специальный комитет по делам культуры, я тоже там присутствовал, но не знал, во что это может вылиться. Членом этого комитета был и Макс Штраус, о котором я уже рассказывал. Через него Шокен узнал обо мне и захотел поближе ко мне присмотреться. Мы заинтересовались друг другом. Он рассказал мне кое-что о себе и о том, как сделался «капиталистом». В рассказе об этапах его пути было многое, что потом нашло подтверждение во время нашей сорокалетней дружбы. Он был на удивление глубоко и разносторонне образован как в общих, так и в собственно еврейских предметах, причём знания свои приобрёл самостоятельно. (В Германии, прежде чем заняться своими делами, он каждый день по часу изучал иврит у своего библиотекаря – в основном по первоисточникам.) Разговор его был экстравагантен, и мы с ним забрасывали друг друга сентенциями одна другой острее. Скоро я раскусил, что он любитель всяческих провокаций: хотел проверить, проглотит ли его собеседник очередной парадокс или начнёт возражать.

Залман Шокен с женой Лилли. 1910-е

Филантроп и меценат, он помогал многим, но и у многих возбуждал негодование – тем, что мог оскорбить обидным словом или оттягивал исполнение плана, который сам же наметил, но не торопился осуществить. Вдобавок он крайне недоверчиво относился ко всем, кто с ним сталкивался, подозревая их в намерении его использовать, и это очень затрудняло людям общение с ним. За долгие годы нашего с ним знакомства я знал совсем немного таких, кто не пострадал бы от этой его недоверчивости. В общем, могу сказать: это была блестящая личность, исполненная множества каверз. Я наслаждался беседой с ним не меньше, чем его знаменитой библиотекой, куда он меня допустил уже при первом знакомстве и где я рылся часами, свободными от обсуждения с ним моих дел, планов и намерений. Я сказал ему, что собираюсь как можно скорее ехать в Швейцарию и потому не смогу работать в его комитете, и кроме того, желание моё было – учиться, а не учить. Как бы то ни было, я уезжал воодушевлённым, ибо встретил в его лице крупную личность.

Была и другая поездка, оставившая след в моей жизни. В конце января – начале февраля 1918 года я провёл дней десять в Гейдельберге. В декабре пришло письмо от Эрнста Толлера (позднее приобретшего известность как писатель и глава Баварской Советской республики). Толлер услышал обо мне от Грете Лиссауэр и пригласил меня вступить в межуниверситетскую пацифистскую студенческую ассоциацию, которую мечтал основать[100]. Он прислал ко мне одного из своих единомышленников, Бернхарда Шоттлендера из Бреслау (члена сионистской студенческой организации), который посетил меня во время Рождественских каникул. Между нами в присутствии нескольких друзей произошла бурная сцена, так как я отказался вступать в какую-либо политическую организацию в Германии и пацифистом по существу тоже не был (не исключено, что письмо Толлера ещё лежит затерянное где-то среди моих бумаг). Грете Лиссауэр пригласила меня к себе пожить несколько дней в Гейдельберге, и я навестил её, захватив с собой письмо от моей приятельницы Валерии Грюнвальд к одной из её ближайших подруг, изучавшей в Гейдельберге медицину. Так я познакомился с Эльзой Бурхардт, девушкой из строго благочестивой семьи, хоть и далеко ушедшей от ортодоксии, всё же сохранившей твёрдую внутреннюю связь с традицией. Я отметил не только свойственное ей изящество и суховатый тип юмора, но и то, что она разделяет мою позицию в борьбе за понимание иудаизма и сионизма. Мы с ней много общались, и когда я заметил фотографию солдата на её столе, она сказала, что это её жених. В то время мне не могло и присниться, что я говорю с девушкой, которой предстоит стать моей первой женой, но в её обществе и в пёстром кругу её друзей я чувствовал себя очень уютно. Кое с кем из них я часто встречался в последующие годы, с некоторыми – на Земле Израиля. Эша, так называли её друзья и знакомые, говорила, что изучение медицины доводит её до отчаяния, и она решила уехать в Мюнхен, чтобы посвятить себя там философии и ивриту. Так она и сделала.

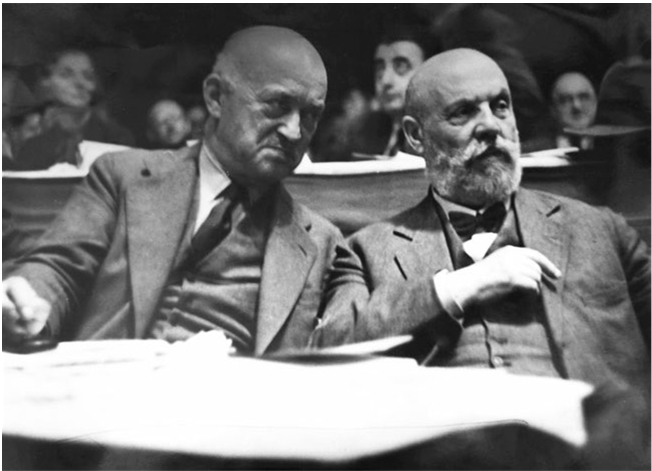

Залман Шокен (слева) и Менахем Усышкин. Сионистский конгресс. Нач. 1930-х

Через несколько недель после моего возвращения семестр в Йене подошёл к концу. Я попрощался со своими друзьями и со своим учителем Паулем Линке, который сожалел о потере симпатичного ему аспиранта. Все поздравляли меня и завидовали моей удаче. (Кто же в то время не хотел попасть в Швейцарию?) Я съездил на несколько дней в Берлин, чтобы подготовиться к поездке. Свою библиотеку, которая изрядно разрослась со времени моего изгнания из родительского дома, я перенёс к дяде, вызвавшемуся сохранить её для меня, ведь я знал, что не вернусь в Германию, пока идёт война.

Эрнст Толлер во время заключения в крепости Нидершененфельд. Бавария. Нач. 1920-х

В эти последние дни я посещал собрания сионистского кружка «Цфат», который, насколько помню, был основан Бубером и Залманом Рубашовым (Шазаром) и нёс на себе их благородный духовный отпечаток. Он насчитывал двадцать или тридцать членов, включая лучших интеллектуалов и сионистских деятелей Берлина, которые склонялись к «

VII

Берн