Книги

От Берлина до Иерусалима. Воспоминания о моей юности

Вот так и возникла у меня и моих друзей тяга к новой жизни на древней земле. В те годы многие питали надежду на то, что новое общество принесёт на Землю Израиля религиозное обновление, преобразит религиозную жизнь и даже выявит новый облик Шхины, ибо мы ещё не увидели перед собой той бездны, которой предстояло разверзнуться между разными трактовками всех этих общих устремлений, когда мы попытаемся провести их в жизнь.

Но прежде чем окончательно вступить на путь иммиграции, мне пришлось ещё немного потрудиться. В Берлине существовал Еврейский образовательный центр, и зимой 1922/23 годов они пригласили меня прочесть у них курс «История еврейского мистицизма», который собрал на удивление много слушателей. То была моя первая проба сил в качестве преподавателя в данной области, и если вспомнить, что я к тому времени лишь три года как всерьёз в неё погрузился, станет понятно, что я теперь с содроганием вспоминаю те мои глубоко незрелые лекции. (Впрочем, не так ли и всегда выглядят первые шаги молодых учёных?) Среди моих слушателей встречались самые экзотические персоны, как, скажем, одна взыскующая душа, очень известный в Берлине скрипичный мастер, еврей, убеждённый в том, что Гомер тоже был евреем (причина: «Гомер» звучит похоже на «омер», но это слово означает то же, что маггид![190]). Другой – юноша, впоследствии настоятель буддийского монастыря и одновременно научно-просветительского центра на Цейлоне, написал мне 35 лет спустя, что он прочёл мою толстую книгу и всё время вспоминает мои первые лекции, которые необычайно его вдохновили. Он долгое время присылал мне один за одним свои тексты и аналитические материалы по буддийской тематике на английском языке, из которых почти ничего не представляло большого интереса.

Совсем другого рода, далёкого от научной работы, была моя публицистическая деятельность перед отъездом из Германии. Еврейская туристическая ассоциация “

Роберт Вельч. 1935

Именно эта полемика положила начало дружбе между мною и Эрнстом Симоном. Мы познакомились на исходе декабря 1922 года на собрании по поводу упомянутых событий и почти сразу понравились друг другу. Симон происходил из ещё более ассимилированной семьи, чем моя, и прошёл путь, мало чем отличавшийся от моего, пусть и обусловленный совершенно другими факторами, а именно его опытом службы в немецкой армии во время войны, куда он пошёл добровольцем в шестнадцать лет из патриотических чувств. Постепенно он стал любимым учеником выдающегося раввина Нобеля, жившего во Франкфурте-на-Майне, этой крупной и своеобразной личности в германском раввинате, человека, который, как уже было отмечено, произвёл сильное впечатление и на Франца Розенцвейга. Симон, полутора годами младше меня, не только обладал прекрасной внешностью, но и был невероятно тонким, остроумным и блестящим собеседником. И позднее он не менее блестяще защитил у Германа Онкена докторскую диссертацию по книге «Ранке и Гегель». Не будучи ортодоксальным в узком смысле, он всё же решил придерживаться иудейского закона. Он также рассказывал мне о кружке, образовавшемся вокруг основанной Розенцвейгом Свободной еврейской семинарии[192], и о прогрессирующей неизлечимой болезни Розенцвейга.

Эти разговоры побудили меня, который и без того хотел ознакомиться с каббалистическими рукописями во Франкфуртской городской библиотеке, выразить Симону свою готовность ещё прежде моего отъезда из Германии съездить на несколько месяцев во Франкфурт, чтобы в Свободной еврейской семинарии пусть и не читать лекции, но поразбирать некоторые тексты с ним и, возможно, с теми, кто проявит к этому интерес. Во Франкфурте царила очень живая атмосфера, и нашлось немало людей, желавших получить доступ к еврейским источникам – с ними было о чём поговорить. Эти месяцы оказались очень плодотворными в моей жизни.

Ещё прежде моего переезда во Франкфурт в апреле 1923 года я предпринял первые шаги к эмиграции из Германии и устройству своей жизни в Эрец-Исраэль. Когда я вернулся в Берлин после защиты докторской диссертации, Эша Бурхардт осталась в Мюнхене, но мы с ней виделись несколько раз то у неё, то у меня. В начале января 1923 года я побывал у неё, и мы решили пожениться после иммиграции. В то время в Мюнхене, её родном городе, жила также Густа Штрумпф (Рехев), постоялица пансиона Штрук с 1917 года.

Она иммигрировала в Израиль уже в 1921 году, поселилась в Иерусалиме и работала в компании “Solel Boneh”. Она была из галисийской семьи и приходилась внучкой раввину Хаиму Брайту, известному в своё время знатоку Торы. Мы встретились с ней, поделились своими планами и обсудили, каким образом можно въехать в страну, не пользуясь удостоверениями, предназначенными для

Через некоторое время Эша получила визу. Она покинула Мюнхен во второй половине марта и перед Песахом приехала в Иерусалим, где Хуго Бергман, знакомый с нами ещё по Берну, предложил ей остаться у них. Я написал длинное письмо доктору Моше Змора (впоследствии первый председатель Верховного суда Израиля), который иммигрировал годом ранее и попросил меня, когда я уезжал из Берлина, сообщить ему о времени моей эмиграции, чтобы он мог мне помочь. Змора, по происхождению литовец, выглядел в среде немецких сионистов редкой птицей – настолько хорошо владел ивритом[193]. Жена его приходилась кузиной Залману Рубашову, который и познакомил меня с этой молодой парой. Моё письмо было написано на очень стилизованном иврите, Змора же зачитал его вслух нескольким людям в Иерусалиме, по большей части из числа основателей профсоюза и “Solel-Boneh”, где Змора начинал адвокатскую карьеру. Один оборот в моём письме привлёк общее внимание и вызвал взрыв смеха. Я написал, что прибуду в Израиль в конце лета «путём корабля среди моря», как сказано в “Книге Притчей”[194], при том что первоначальный смысл этих слов был далёк от тогдашней моей ситуации. Через полгода после этого во второй половине августа я посетил Залмана Рубашова, приехавшего в Берлин из Карлсбада после тринадцатого сионистского конгресса. В его комнате я впервые встретил Берла Кацнельсона. Услышав моё имя, Берл спросил: «Так это вы тот самый человек, кто написал Моше Змора, что направляется в Израиль “путём корабля среди моря”»? С этого вопроса и началась наша дружба, которая закончилась лишь с его смертью, случившейся в 1944 году, через несколько часов после одного достопамятного вечера, проведённого им в нашей квартире.

После Песаха я поехал во Франкфурт. Седер я встретил с Мозесом Марксом в компании с приглашёнными по моей просьбе Вальтером Беньямином и Дорой, которые интересовались этим ритуалом, а также моим братом Вернером, членом Ландтага от коммунистов. Мои франкфуртские друзья нашли мне приятную комнату напротив входа в еврейскую больницу. Маклершей выступила очаровательная сестра – хотя все принимали её за невесту – Альфреда (Авраама Хаима) Фреймана, с которым я в те месяцы близко сошёлся.

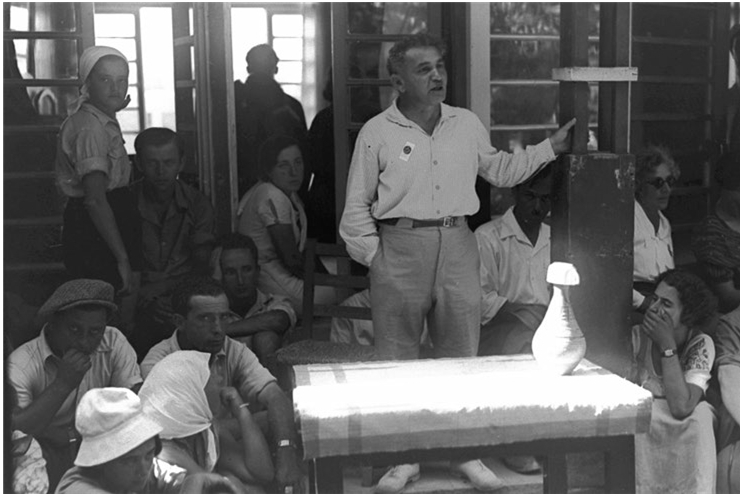

Берл Каценельсон выступает на молодёжном митинге «Из города в деревню». Палестина, мошав Бен-Шемен. 1934

Наша дружба продолжалось вплоть до его гибели 13 апреля 1948 года в результате кровавого нападения у горы Скопус на автобусный конвой. Молодой Фрейман, уже тогда отличный учёный, человек твёрдого характера, вызывал во мне большую симпатию. Он строго соблюдал иудейский закон, имея при этом открытое сердце. Будучи студентом юридического факультета, он обладал всеми качествами, отличающими великого судью. Его старший брат работал врачом в местной больнице. Они тогда начали по часу в день изучать трактат Насим и пригласили меня принять в этом участие. Я присоединялся к ним при любой возможности, когда отпускали другие дела, и очень любил у них бывать, потому что Фрейман объяснял всё чётко и аккуратно.

Коль скоро я рассказал об Альфреде Фреймане, который в свои семнадцать лет, будучи учеником познанской гимназии, уже публиковал исследования по иудаике, будет уместно вспомнить и о его дяде, одном из самых известных учёных-иудаистов своего времени. Во Франкфурте я провёл немало часов в городской библиотеке на Шёне Аусзихт, хранившей в своих стенах самую важную коллекцию ивритских текстов в Германии – несравненное сокровище, которое было сожжено во время Второй мировой войны вместе с большей частью всей этой библиотеки. Директором отдела иврита и иудаики был профессор Арон Фрейман[195]. По сути, он и собрал эту коллекцию, далеко превосходившую любую другую библиотеку еврейских учреждений в Германии, за те двадцать лет, что он там работал, и именно в это время я сидел там в читальном зале. Фрейман словно бы сошёл со страниц романа Анатоля Франса. Он был из тех библиотекарей, которые берегут книги и ненавидят читателей, и был похож на родного брата своего коллеги, столь впечатляюще изображённого Франсом в его романе «Восстание ангелов». Те, кто пользовался его благосклонностью, – а я принадлежал к числу таких счастливчиков, возможно, по той причине, что восхищался его учителем Штейншнейдером, гигантом среди еврейских библиографов[196], – тот получал доступ к некоторым великим редкостям и необычайным диковинам. Тем же, кто не принадлежал к кругу избранных, было не позавидовать: дело в том, что каталог ивритского собрания находился не в открытом для всех каталожном зале, а в комнате Фреймана, и каждый заказ проходил через его руки, и уж он сам решал, стоит ли выдавать ту или иную книгу в чужие руки – если, конечно, она не была посвящена лесному или сельскому хозяйству. Мне случалось быть свидетелем очень неприятных сцен, порой возникающих вследствие этого. Для таких книгочеев, как Агнон или я, сердце его было открыто настежь, жаловаться нам было не на что. Однако и меня он близко не подпускал к хранилищу сотен и сотен рукописей, пока ещё не включённых в (печатный) каталог, содержавший четыре сотни рукописных единиц хранения, поступивших в библиотеку из наследия великого собирателя, мюнхенского банкира Абрахама Мерцбахера[197]. Фрейман, ортодоксальный еврей, изучал еврейскую библиографию у отъявленного еретика Штейншнайдера. Во мне он увидел олицетворение многообещающей молодой силы, тянущейся даже к такой неизведанной области, как каббала, и заслуживающей поощрения. Поэтому он нередко приносил мне что-нибудь из прежде неведомых и, так сказать, потаённых сокровищ: «Возможно, это вас заинтересует». Таким образом, мне довелось лицезреть некоторые манускрипты, впоследствии уничтоженные большим пожаром. Фрейман располагал также огромным запасом любопытных анекдотов на тему научного иудаизма, нередко – о франкфуртских учёных мужах. От него, свято блюдущего еврейский закон, я услышал фразу Рафаэля Кирхгейма, непреклонного реформатора, от которого благочестивцы шарахались как от дьявола, так как он «учился» лучше, чем они: «Ничто не сравнится с удовольствием, которое испытываешь днём в шабат, сидя с хорошей сигарой над листом

После того как Розенцвейгу из-за болезни пришлось оставить вдохновляющее руководство Семинарией, эти обязанности на 1923 год взял на себя его ученик и мой мюнхенский однокашник Рудольф Халло, отсюда и понятно, что он очень обрадовался моему приезду. Настоящей звездой Семинарии был, вопреки ожиданию, не столько Мартин Бубер при всех его переполненных слушателями курсах, как – великая находка Розенцвейга – химик Эдуард Штраус, с которым если кто-то и мог сравниться, то не в еврейских кругах, а разве что среди приверженцев какого-то движения христианского Пробуждения. На его библейских занятиях было не протолкнуться, это были не уроки «книжника» в традиционном понимании, а некие проповеди Пробуждённого, произносимые через него самим Духом. На сектантском языке христианства это можно было бы назвать пневматической экзегезой, и я до сих пор не могу сказать, записывал ли кто-то его речи, поскольку говорил он всегда очень спонтанно. Слушателей его речь гипнотически охватывала магическим кругом, и атмосфера была соответствующей. Кто не поддавался этой магии, тому оставалось держаться в стороне. Так произошло и со мной. Штраус, который не говорил на иврите и не был знаком с еврейской традицией толкования, тем не менее представлял редкий случай еврейского пиетиста, хоть и не связанного с еврейской традицией. Он воспринимал иудаизм как некую духовную церковь, и именно этот аспект, нашедший отражение в его вышедшей сразу после войны книге «Иудаизм и Сионизм», направленной против сионизма, я находил неудобоваримым. Непосредственное знакомство с этим сочинением сразу же вынесло меня за пределы подобного рода сектантского иудаизма.

Мои собственные курсы, если возможно дать им какое-то определение, почти во всём были полной противоположностью подходу Штрауса. Я читал в ограниченном кругу слушателей самые значительные места, выбранные внутри однозначно интерпретированных оригиналов. Это были мистические, апокалиптические и повествовательные источники – такого рода, которые в первую очередь наталкивают на экзегезу в пневматическом ключе. По утрам с восьми до девяти, пока д-р Френкель не начинал свой врачебный приём, мы читали «Мидраш ха-Неелам» – пояснения «Зоара» на Книгу Руфи. Среди моих учеников были Шломо Дов Гойтейн, Нахум Норберт Глатцер, Эрнст Симон и Эрих Фромм, который в то время был ещё правоверным сионистом и членом студенческой сионистской организации. С несколькими другими я читал библейскую Книгу Даниила, этот первый дошедший до нас апокалипсис в еврейской литературе, и несколько рассказов Агнона. Самому Агнону это доставило огромное удовлетворение. В то время он ещё не привык к тому, что его труды читают в школах.

Помимо еврейской Семинарии в среде молодых учёных было на виду ещё одно замечательное учебное заведение. Это был еврейский санаторий в Гейдельберге, прозванный острословами «торапевторий», детище твёрдого психоаналитика Фриды Райхман, кузины Мозеса Маркса и Эстер Агнон[198]. Здесь культивировалась Тора в сочетании с терапией фрейдовской парадигмы. Некоторые из моих лучших учеников и их ровесников из кругов сионистской молодёжи, как Симон, Фромм и Лео Лёвенталь, наиболее острые мыслители с понятными амбициями проходили анализ у знаменитой Фриды Райхман. Сам я об этом знал немногое, так как наши дружеские беседы вращались, естественно, вокруг других предметов – мы говорили о будущем иудаизма, о перспективах еврейского возрождения на Святой Земле или в диаспоре, о наших возможных взаимоотношениях с галахой, отношениях, которые в те дни заботили многих и меня в том числе, несмотря на мои сомнения и отрицание каких-либо перспектив иудаизма в диаспоре. Уже после иммиграции я узнал, что все, кроме Симона, а с ними и сама фрейдистка-аналитик, вдоль и поперёк проанализировали ортодоксальный иудаизм, что в конце концов и привело к закрытию торапевтория. Фромм женился на своём психоаналитике и стал одним из первых, кто сделал попытку соединить учения Фрейда и Маркса. От сионизма он отказался, и когда четыре года спустя я снова встретил его в Берлине, впервые выехав тогда из Палестины для изучения каббалистических рукописей, он был восторженным троцкистом и с высоты своей новой веры выражал сожаление, что я впал в мелкобуржуазный сионистский провинциализм. На этом наши отношения закончились, и я не следил за его многочисленными трансформациями в течение следующих пятидесяти лет. Наша последняя встреча в 1949 году также оказалась неудачной.

Агнон жил тогда недалеко от Франкфурта в Хомбург-фор-дер-Хёэ, городе, привлекавшем его не только своим живописным видом, но и, как он часто говорил, старинными ивритоязычными книгами, появившимися там 300 лет назад (“po, Homburg le-gabei H”h[199]”, как стояло на титульных листах). В те времена великой инфляции Хомбург и правда был одним из крупнейших центров ивритской литературы. Из-за инфляции жизнь в Германии, и особенно в маленьких городках, стала невероятно дешёвой для людей, которым начисляли гонорары в твёрдой валюте, что прямо или косвенно повлияло на виднейших израильских писателей, поэтов и мыслителей, поселившихся там на два-три года, если не меньше. Там я встретил Хаима Нахмана Бялика, этого ещё непревзойдённого светоча еврейской поэзии, абсолютно гениального собеседника, стареющего Ахад ха-Ама и Натана Бирнбаума, который отвернулся от сионизма и вступил в

Рыночная площадь в Хомбург-фор-дер-Хёэ. Нач. ХХ в. Почтовая открытка

Агнон чувствовал себя в этом кругу как дома, и три года, проведенные им в Хомбурге, были из самых счастливых в его жизни. Это был человек, открытый миру, полностью поглощённый своей работой. Рассказы и повести следовали друг за другом, и он много рассказывал мне о своём великом романе «Би церор хе-хайим» («В сонме живых»)[201], его художественной автобиографии, где он подводил итог своей юности. Никогда больше я не видел его со столь распустившимся сердцем, столь лучистым и переполненным своей гениальностью, как в те дни. Особенно близко он сошёлся с Бяликом, таким же, как он сам, великим мастером беседы, так что оба они взаимно вдохновляли друг друга. Агнон часто уезжал во Франкфурт, чтобы купить старые книги на иврите, которые были доступны в большом количестве, и я также часто ездил в Хомбург трамвайным маршрутом 25, сохранившимся и по сей день, теперь под номером А2, и проводил с ним вечернее время. Агнон познакомил меня с людьми этого круга и водил меня на прогулки с Бяликом за несколько вёрст, и Бялик отнёсся ко мне, единственному

Хаим Бялик. Берлин. 1910-е