Книги

От Берлина до Иерусалима. Воспоминания о моей юности

И действительно: в Исполнительном комитете Сионистской организации стали происходить новые чудеса и знамения, правда, не в Иерусалиме, а в лондонской штаб-квартире. Через пять-шесть месяцев после начала моей работы пришло письмо от д-ра Лео Кона, секретаря д-ра Вейцмана по университетским делам, в котором содержалось важное сообщение для Бергмана: Исполнительный комитет принял решение приобрести в Будапеште для будущего Института арабского языка при университете знаменитую библиотеку ещё более знаменитого, чтобы не сказать всемирно известного, исламоведа, профессора Игнаца Гольдциера, который умер два года назад. Предполагалось, что деньги на покупку соберут женщины-сионистки из Южной Африки. Необходимо было подыскать сведущего в арабистике работника на должность библиотекаря, так не предложит ли Бергман подходящую кандидатуру? Бергман показал мне это письмо. «Отлично, – сказал я. – Это идеальное место для моего друга Давида Цви Банета, который подходит по всем своим качествам. Ему тридцать лет, он с ранних лет проявил способности к семитским языкам, владеет ивритом и арабским, невероятно точен во всём и к тому же закоренелый сионист. Библиотечную технику он выработал, каталогизируя библиотеку раввина Филиппа Блоха, о котором я писал в предыдущей главе. Банет – выраженный интроверт, однако он так и горит желанием приехать сюда. Ему только что предложили должность библиотекаря в Цинциннати, но твоё предложение затмевает все остальные. Если позволишь, я немедленно напишу ему об открывающейся перед ним перспективе». Бергман написал в Лондон, что кандидат у него нашёлся в Берлине, это доктор Банет. «Прекрасно, – ответил Лео Кон. – Так я знаком с Банетом по Германии ещё с довоенных лет.

Почему только мы сразу на него не напали! Какое жалованье, Вы полагаете, мы должны ему предложить? Двадцать пять фунтов выглядит разумно?» Бергман торжествовал: «Наша взяла! В Иерусалиме для тебя не нашлось десяти фунтов, а лондонцы спрашивают, хватит ли двадцати пяти фунтов для Банета! Я отчитаю их хорошенько и напишу, что Банет и ты должны получать одинаково, именно по пятнадцать фунтов в месяц». Так я перешёл на легальное положение и избавил «загашник» от своих притязаний.

Я оказался в числе тех немногих иммигрантов, кому посчастливилось преодолеть период адаптации к санитарным и климатическим условиям страны в наилучшем физическом состоянии. Малярия, дизентерия, тиф, москитная лихорадка, ничто меня не взяло, а многие из моих товарищей подхватили кто одну, а кто и несколько этих поветрий. Меня же эти напасти обошли стороной то ли благодаря моей осмотрительности и крепкому телосложению, то ли просто повезло. Почти два года кряду я пил только кипячёную воду и спал под москитной сеткой.

А вообще в Иерусалиме были районы, где большинство жителей заразились малярией – возможно, из-за множества строительных площадок, привлекавших комаров. Я тогда не страдал и от пустынного ветра и только через два-три года начал понимать людей, изнывавших от него.

Эша и Гершом Шолемы. Иерусалим. 1924

Мы поженились в ноябре 1923 года на крыше Учительской семинарии

Ещё осенью мы нашли двухкомнатную квартиру в арабском доме, который семья Будейри сдавала евреям. Крупнейшим агентом по продаже жилья в то время был г-н Шапира, крещённый в протестантской миссии еврей, который чувствовал себя как дома в смешанных кварталах между Меа Шеарим и улицей Яффо и говорил на всех языках. Дом был построен в турецкие времена, как и все дома на Абиссинской улице (сегодня улица Эфиопии), и все девять лет, что мы там жили, эти дома выглядели неизменно по-прежнему, равно как и тамошняя грязь в дождливые дни. Стены нашего дома, как ни трудно в это поверить, достигали в толщину 1,20 метра. На самом деле они состояли из двух слоёв, разделённых прогалом в 80 сантиметров, заполненным всевозможными материалами, кирпичами и тому подобным. Это создавало отличную изоляцию, сохраняя в доме прохладу летом и известное тепло зимой. Водопровода, электричества и телефона не было, зато и счета за них не приходили.

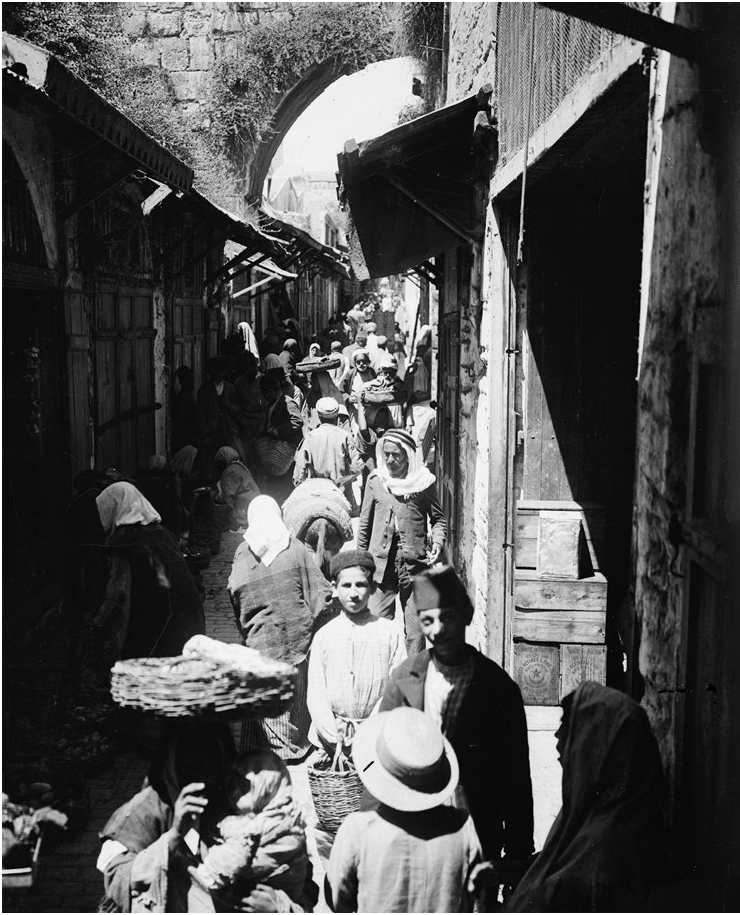

Улица Еврейского квартала Старого города. Иерусалим. 1920

Других развлечений, на которые можно было бы потратиться, практически не существовало: на весь город один кинотеатр, в Кикар Ционе, и прошло немало времени, пока мы стали туда ходить, и то всего пару раз в месяц. Воду в доме брали из большой цистерны. Она возвышалась над незастроенным участком земли, граничившим с другим подобным участком – тоже арабской собственностью, – где стоял дом, в котором среди прочих жил наш друг Моше Змора[225], потом ортопед д-р Йосеф Трой, оба – сионистские иммигранты из Германии. В засушливые годы сотню ослов нагружали водой из огромных цистерн, купленных у арабов в старом городе.

Улица Абиссинская ответвлялась от главной улицы Меа Шеарим напротив венгерских домов[226], оплота фанатичных Шомрей ха-Хомос (Стражей стен), и заканчивалась, обогнув абиссинскую церковь, широкой и местами даже мощёной улицей Пророков. Последнюю занимали больницы Бикур холим, Хадасса (ранее Больница Ротшильд) и немецкий госпиталь, но также христианские учреждения и иностранные консульства, поэтому её принято было называть Улица консулов. Лишь на другой стороне этой большой улицы начинались новые еврейские кварталы. Но даже и наша песчаная улочка, почти вся заселённая сионистами, знаменитыми уже тогда или в скором будущем (такими как Бен-Йехуда[227], д-р Руппин, д-р Файгенбаум, директор «Хадассы» проф. Dolschenski, архитектор Рихард Кауфман[228]), сама была чем-то вроде сионистского центра и в то же время вполне «мирской» улицей, если только забыть, что прямо напротив нас жил тогда раввин Давид Коэн, духовный первопроходец, блестящий ученик рава Кука[229], известный во всём ашкеназском Иерусалиме по прозванию Назорей. Каббалой он занимался в направлении, если позволено так выразиться, противоположном моему. Я впервые услышал о нём, когда мы оба были в Швейцарии. Он тогда опубликовал немецкую статью в дюжину страниц, в которой представил идею, позднее развитую им в трёхтомном сочинении «Голос пророчества – еврейская логика слышания». Этот труд он опубликовал пятьюдесятью годами позже, незадолго перед концом жизни. Мои усилия постичь его взгляды во всей их глубине успехом не увенчались. Но было у нас и общее: мы оба находились под сильным впечатлением от трудов мыслителя XIII века Авраама Абулафии. Кроме того, мы были соседями, я дважды был у него в гостях и передал ему привет от Залмана Рубашова (Шазара), который до войны учился с ним в Петербурге и первым рассказал мне о нём и его возвращении к ортодоксии. Но обсуждать пути исследования и понимания каббалы с человеком, вернувшимся к ортодоксальному иудаизму, вообще говоря – занятие безнадёжное, в этом мне пришлось убедиться на собственном опыте.

Наша квартира находилась во втором доме по другую сторону ортодоксального квартала Меа Шеарим («сто ворот»), стена которого ещё сохранилась в его обращённой к нам части. Когда после 1870 года этот квартал был построен посреди каменистой пустыни, он действительно имел только четверо ворот, глядящих на четыре стороны света, поскольку изначально он лежал вдалеке от других иудейских кварталов, построенных за чертой старого города и по соображениям безопасности был окружён стеной. Название «Mea Шеарим» происходит от стиха об Исааке в недельном разделе «Берешит» Торы – той недели, когда был заложен краеугольный камень: «и получил в тот год ячменя во сто крат»[230]. Можно сказать, что за стеной этого ортодоксального рая мы жили почти аллегорически. Пройдя пару минут, попадаешь на главную улицу квартала, где теснились антикварные книжные магазины. Их владельцы, по счастью, мало что понимали в сокровищах, на которых они нередко сидели, приобретя их за бесценок у вдов умерших жителей. Да, они могли читать благочестивые книги, учить

Итак, Иерусалим, каким я его застал, был словно самим Небом предназначен или уж точно создан для меня, и я почувствовал себя здесь как дома. Вместе с тем он был весьма удачно расположен по отношению к еврейским деревням и новым поселениям, где готовились осесть мои друзья, чему способствовали и тогдашние условия транспортного сообщения. Из Эйн-Ганима эти люди переселялись, на время или навсегда, в посёлок Руб аль-Назра, что напротив Тель-Адашима по дороге из Афулы в Назарет, и там делили землю и движимое имущество с насельниками

Вид на кибуц Дегания-Бет. Иорданская долина, южный берег озера Кинерет. 1920

Мы регулярно ездили навестить их на Песах и Суккот. Через некоторое время выяснилось, что земли для обеих

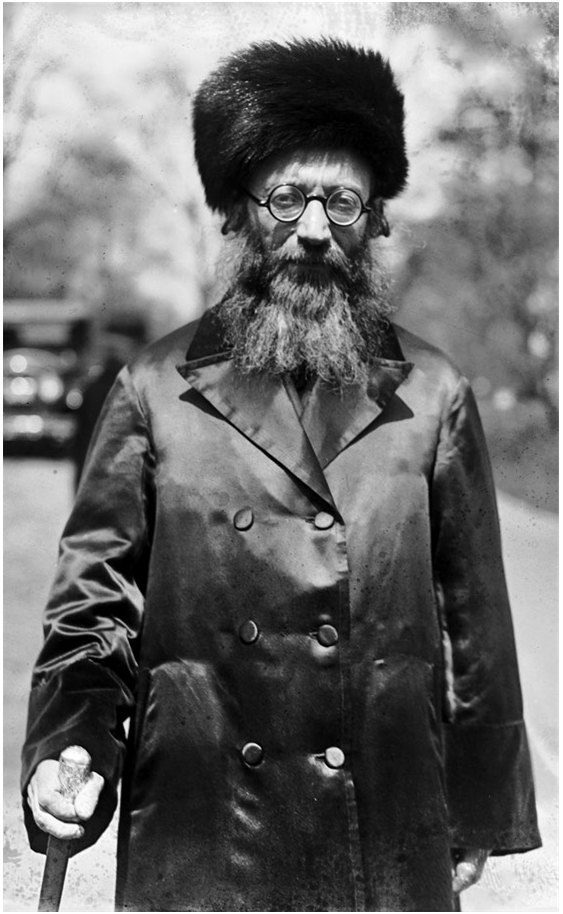

Авраам Ицхак Кук. 1924

Стены домов в этом районе были обклеены бесчисленными прокламациями, в основном проклятиями в адрес ведущих сионистов, их учреждений, школ и других творений сатаны. Что бы ни предприняли сионисты, новые проклятия им были гарантированы. Взять хотя бы открытие Еврейского университета на горе Скопус[235] – так уж было со времён визитов в Палестину Мозеса Монтефиоре и открытия школы имени Лемеля[236]. Да что там, даже главный раввин Святой Земли Авраам Ицхак Коэн Кук, один из великих, выдающихся деятелей национального обновления, не избежал проклятий и угроз фанатиков[237]. Так что он был вполне диалектическим раем, этот Меа Шеарим, как это, вероятно, и свойственно природе всякого рая. Но кто же представлял змея? Проклинающие и анафематствующие – или мы, кто вскарабкался на стены этого рая снаружи, как показано на старинных изображениях Эдема и его стен? Вот в чём вопрос.

Книгами, вообще говоря, торговали широко, но рынка каббалистических книг практически не было. Последние каббалисты «Бейт-Эль» и других иешив, таких как «Шаар ха-Шамаим» и «Порат Йосеф», всё ещё действовали в Иерусалиме. «Бейт-Эль» был центром притяжения для приверженцев почти двухсотлетней непрерывной традиции, целиком посвящённой погружению в лурианскую каббалу и мистическую молитву, как это было изложено в мельчайших деталях медитативной практики раввином Шаломом Шараби, который в середине XVIII века стал руководителем иешивы и авторитетом для всех мистиков, отданных молитве. Но ни одну другую каббалу, кроме лурианской, они не признавали. В их глазах всякая другая каббала была недостойна ни доверия, ни серьёзного изучения. Поэтому они отвергали все каббалистические книги, не соответствующие их взглядам, и уж тем более произведения хасидской литературы, в которых видели род популярной каббалы, не соразмерной их духу. Лишь спустя годы я узнал, что некоторые из них тайно обращались к писаниям Авраама Абулафии и копировали их для себя, но эти книги в печать не попали. Вышло так, что я стал одним из немногих покупателей на этом рынке, и будь у меня побольше денег, я бы стал его хозяином ещё прежде, чем другие собиратели – как Агнон, д-р Исраель Мельман[238], Залман Шокен и рабби Иегуда Лейб Фишман (Маймон)[239]составили мне конкуренцию. Одним словом, моя растущая страсть к собирательству книг, ограниченная лишь размерами моего тощего кошелька, получила великое развитие. У меня скопилось множество каббалистических книг самых разных родов и видов. Каким праздником – а заодно и первым случаем войти в долги – стал для меня день, когда рабби Йосеф Гершон Горвиц, раввин Меа Шеарим, один из самых уважаемых и почтенных местных деятелей, противник всякого фанатизма, продал свою замечательную библиотеку, чтобы дать своей дочери достойное приданое! По юношеской своей глупости я как-то раз опубликовал «негатив» своего книжного собрания, т. е. список каббалистических и хасидских книг, которых у меня не было. Тем самым я вручил остальным собирателям чудесное средство обойти меня на книжном рынке. Но у такой поспешности была причина. До этого я поведал Агнону об этой своей неординарной идее, и он сказал: Могу предложить два названия для подобной брошюры, пока ещё не использованные ни для одной еврейской книги. Назови её «Я ищу книги мои» (по ассоциации с Быт. 37:16[240]) или «Идите с миром» (ср. Быт. 44:17[241]) [что можно понять и буквально как «Приидите к Шолему». (В иврите всегда придавалось большое значение неоднозначности заглавий.)] Второй заголовок очень меня позабавил, и я выбрал его. Да и можно ли было придумать для моего буклета более подходящее название?

Надо сказать, что мне пришлось доплачивать лишнее за своё упрямство по части использования иврита и только иврита в разговоре с книготорговцами. Я, вообще говоря, читал на идише и даже рассказал выше историю моего перевода книги «Изкор» с идиша на немецкий, но говорить на нём у меня практически не было случаев, да я их и не особо искал. Разумный покупатель говорил с продавцами Меа Шеарим на идише, и тогда переговоры проходили в спокойной атмосфере, а книги обходились дешевле. Но мой ивритский фанатизм, проявленный именно здесь, обходился мне довольно дорого.

Сефардские раввины. Иерусалим. 1916

Хуго Бергман поддерживал многочисленные связи с людьми самых разных кругов: с рождёнными в Земле Израиля сефардами и ашкеназами, с иммигрантами второй алии, иммигрантами из Чехословакии и т. д. Я и сам за два года познакомился со многими из них. В первые же месяцы у меня сложились дружеские и взаимно уважительные отношения, скажем, с известным офтальмологом Альбертом Тихо и его женой Анной, художницей, очень щедрой и гостеприимной парой. Разговоры в их доме о событиях в стране и культурной жизни были очень содержательны, а рассказы хозяина дома о его богатом опыте общения с еврейскими и арабскими пациентами свидетельствовали о большой мудрости и прекрасном чувстве юмора[242].