Книги

От Берлина до Иерусалима. Воспоминания о моей юности

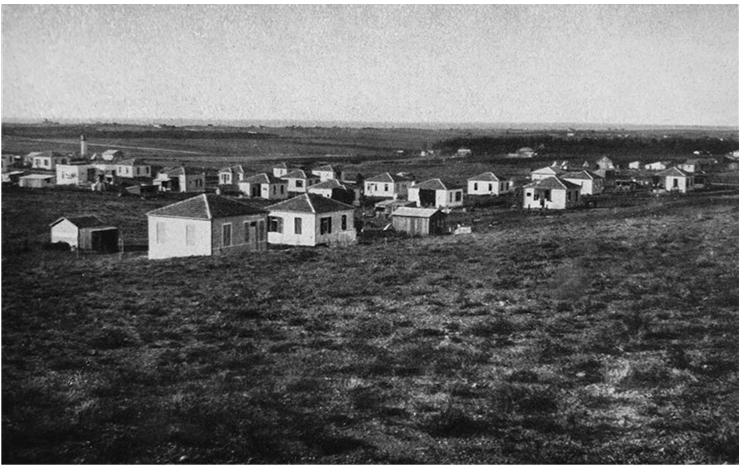

Строительство больницы Шаарей-Цедек. Иерусалим. 1900–1901

Эша была дочерью очень набожного человека, врача, который учился вместе с д-ром Моше Валахом, основателем больницы Шаарей-Цедек, и впоследствии оставался с ним дружен[243]. После нашего брака д-р Валах нередко приглашал нас по субботам и разным праздникам на общую трапезу, и мы привыкли почитать этого превосходного человека, который при всём своём религиозном рвении по праву пользовался уважением иерусалимцев всех сословий и даже своих политических противников. Этот странный холостяк был редким примером безграничной преданности своей врачебной профессии, и слухи о его характере и поступках ходили по всему городу. Мы несколько раз обедали у него с доктором Якобом Исраэлем де Хааном за год до убийства последнего. Де Хаан, адвокат, поэт и пылкий борец с сионизмом, против которого он стал выступать после иммиграции в Эрец Исраэль[244]. Д-р Валах никоим образом не поощрял обсуждений этого государственного вопроса за своим столом, но де Хаан, узнав, что мы с Эшей сионисты, не стал сдерживать свой язык и обрушил на наши головы поток пылающей серы и напророчил нам плохой конец. Не в силах разрядить царившее напряжение, Валах затянул субботние гимны, призывая всех нас «присоединиться к прекрасным мелодиям и искусному пению». Де Хаан переночевал в больнице, так как идти до дому, да ещё в такой жаркий день ему было далеко. Когда же сцены, подобные описанной, повторились трижды, д-р Валах стал приглашать нас, только будучи уверенным, что де Хаан не придёт.

Бергман познакомил меня также с Бен-Ционом Динуром (Динабургом), преподавателем еврейской истории в учительской семинарии и последователем правого, немарксистского крыла

С того времени я стал писать на двух языках, иврите и немецком, – за исключением периода с 1937 по 1949 год, когда я публиковался только на иврите и английском. Нельзя сказать, что в первые годы эта работа давалась мне легко и без колебаний. Однако мои упорные занятия ивритом, о которых я рассказывал, выровняли мой путь к осмыслению свободных ассоциативных связей, свойственных мышлению и образному миру еврейских источников, а они только и делают возможными высказывания на иврите, энергичные, риторические (когда есть нужда) и плодотворные. Высказаться на иврите по научной тематике для меня не составляло никакого труда, об этом свидетельствуют сотни страниц, мною тогда написанных, однако по-настоящему освоиться в еврейской литературе на иврите я смог лишь пятью годами позже. Мои статьи и очерки, опубликованные между 1929 и 1937 годами, иллюстрируют стадии моего развития. Я бы сказал, что немецких евреев моего поколения, прошедших с известным успехом примерно тот же путь, было не более десяти. Что до меня, то при некоторой одарённости мне также сопутствовала большая удача.

С этого времени я начал в разных местах читать лекции на каббалистические темы. В одном из зданий в начале нашей улицы по субботам собирались участники «Халуцей ха-Мизрах», объединения молодых сефардов среднего класса, говоривших на ладино и иврите, хотя я не знал, много ли

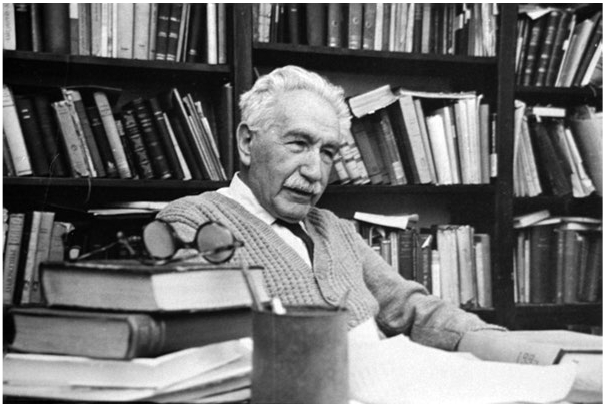

Хуго Бергман. Иерусалим. 1964 (см. также фото на с. 219)

Бергман ввёл библиотечное обслуживание по субботам. Чтобы читальный зал оставался открытым в субботние дневные часы для тех, кто не мог приходить по будням, но хотел почитать отечественную и зарубежную прессу, уже разложенную там в определённом порядке, мы все дежурили по очереди, и сам Бергман тоже не освобождал себя от этой обязанности. И действительно, довольно многие читатели пользовались новой возможностью. Иногда, вручая читателю газету, нам приходилось вежливо просить его не зажигать сигарету в помещении библиотеки в уважение субботы, и я не помню, чтобы кто-то отказался выполнить эту просьбу. Среди постоянных посетителей – как независимо настроенных, так и тех, кто соблюдал субботу, – был доктор Йозеф Фрейд, заведующий рентгеновским отделением «Хадассы» и он же – её первая жертва. Он постоянно читал венскую “Neue Freie Presse”. Это была уникальная личность. Он изучал философию, психологию и медицину и приехал в Эрец-Исраэль в 1921 году, после того как Венский университет отказал ему в профессорской должности. Учёный совет университета принял это решение, поскольку в последний момент выяснилось, что Й. Фрейд не выполнил маленькую «формальность» – не крестился. Был он из числа галисийских родственников Зигмунда Фрейда, при этом дядей моей второй жены, Фани Фрейд, о чём я узнал уже позднее. Вообще же этот импозантный, красивый и тонко мыслящий человек был немногословен, но во время беседы очень оживлялся, как я заметил, встречаясь с ним в доме доктора Тихо, его друга. У д-ра Тихо я познакомился и с его давним близким другом, известным педиатром Хеленой Каган, которая, наряду с Тихо и д-ром Валахом, была одной из самых заметных фигур в среде иерусалимских врачей. Й. Фрейд умер в конце 1925 года от внутренних ожогов, полученных в результате воздействия рентгеновских лучей.

Я никогда не забуду его похороны, потому что в один день были похоронены два выдающихся человека, он и Шломо Шиллер, один из великих просветителей сионистского движения и соучредитель Еврейской гимназии в Иерусалиме. Мы едва успели перебежать от одних похорон к другим. Умершие были

В первую зиму нашей иммиграции я навестил поселения Изреельской долины, возникшие в результате третьей алии. Я также побывал в кибуце Бейт-Альфа, где разместились две

Пахарь. Кибуц Эйн-Харод. Изреельская долина. 1916

Так началась моя «карьера» как оратора в разных кибуцах, что вызвало немало парадоксов за следующие четверть века, но и принесло мне большой успех на ниве рабочего движения: те двенадцать часов, что я, по инициативе Берла Кацнельсона, рассказывал о саббатианстве в рамках «месяца просвещения», устроенного

Во время этого визита ко мне обратился член

Моё путешествие – это начало двадцатых годов – пришлось на кульминационный момент сионистского движения. В страну приехала, как бы это выразить, пылкая молодёжь, ожидавшая от работы в Палестине всего самого высокого, и усилия по созданию еврейского общества, которое обещало начать жить плодотворной и ярко производительной жизнью, были очень интенсивными. Это были важные, замечательные годы, невзирая на тучи, которые постепенно затягивали небо и вскоре дали о себе знать.

Приведу отрывок из письма, которое я написал своему приятелю и другу через год с лишним после моей иммиграции в конце 1924 года[250] и которое снова попало ко мне в руки несколько лет назад: «Я живу теперь очень спокойно. О ситуации внутри страны мне написать особенно нечего, я не настолько её постиг. Я решительно принадлежу к секте тех, кто придерживается самых апокалиптических взглядов на судьбу здешнего сионистского движения. Ты и представить себе не можешь, какие миры здесь соприкасаются: жизнь в этих краях открыто приглашает думающего человека свихнуться, во всяком случае, богословский опыт теперь абсолютно необходим даже для самого нелепого образа жизни, если только ты не хочешь всего лишь “выставиться” – в виде мессии или в качестве профсоюзного лидера, а порой в ещё более зловещих, гораздо более зловещих нарядах. На самом деле, если ты меня понимаешь, о новой Палестине можно сказать что угодно, и особенно что-нибудь плохое (а как может быть иначе при невообразимом столкновении высвобожденной продуктивности шести континентов и сил верхнего мира?), но приходится признать, что происходящее здесь всё же превышает всё, что творится в других уголках мира».

Мы общались по большей части в довольно узком кругу, поскольку людей рядом было не слишком много. Когда я приехал, в стране насчитывалось в общей сложности 80 000 евреев, и всё же от этих молодых людей, которые были преданы делу сионизма как своему собственному, исходил словно бы какой-то сильный импульс. У этой молодёжи – а никогда не надо забывать, что сионизм по сути был молодёжным движением – было некое неотъемлемое достояние, которого полвека спустя катастрофически не хватало столь многим молодёжным движениям на Западе, где само понятие сионизма даже воспринималось как бранное: оно заключало в себе историческое сознание. Мы уже обсуждали, какая диалектика таилась в этом историческом сознании сионистов, которое я разделял всем сердцем и всей душой: диалектика преемственности и бунта.

Верблюды, несущие морской песок к строительной площадке. Тель-Авив. 1916

Новый рабочий квартал. Тель-Авив. 1916

Но никому из нас не пришло бы в голову отрицать историю нашего народа, раз уж мы признали или заново открыли его как народ. Она уже вошла в нашу плоть и кровь, независимо от того, к чему конкретно мы стремились. Возвращаясь снова в русло нашей истории, мы – во всяком случае, большинство из нас – хотели её изменить, но никак не отринуть. Такой моды мы ещё не знали. Без этой «religio», то есть «привязки к прошлому», эта авантюра была и остаётся безнадёжной, обречённой на провал с самого начала. Но не здесь таилась проблематика, вышедшая на свет в последующие годы (говорить о которых мы уже не будем): кто мы, собственно, секта или авангард? Желали евреи принять и развернуть (и тем самым вскрыть!) свою историю или нет? Каким могло быть их существование в той исторической среде, куда они попали? На каком твёрдом фундаменте может быть построена их жизнь – вместе с арабами, без них, в противостоянии им? Когда я приехал в Эрец-Исраэль, эти вопросы вносили раздор в умы, и они же продолжают разделять их сегодня.

Мои друзья расселились по новым кибуцам, но основали ещё один кибуц для внедрения социалистического образа жизни и производства. Другие участники третьей алии остались в городах в качестве учителей, чиновников и торговцев. В последующие годы к ним присоединились и выходцы из кибуцев, приехавшие в силу самых разных личных обстоятельств, а также вследствие идеологических кризисов, в которых не было недостатка. Итак, два года спустя Йудка Яари переехал в Иерусалим, стал работать в Национальной библиотеке и начал новую жизнь. Появились также спекулянты землёй, учредившие бизнес, который, если запастись терпением, можно было считать вполне надёжным. Он составил предмет ожесточённых споров между земельными реформаторами, то есть деятелями, кто следовал учению Генри Джорджа и Франца Оппенгеймера, с одной стороны, и «капиталистами», с другой. Среди последних я научился уважать интеллектуально благородных и проницательных людей, притом твёрдых сионистов, обладавших цепкой предприимчивостью. С одним из них я сдружился в 1925 году. Д-р Людвиг Пиннер, специалист по выращиванию пшеницы, служивший в сельскохозяйственной опытной станции в Нес-Ционе, был влиятельнейшим сторонником создания в стране некрупных поселений. Яркая личность, выделявшаяся отменной интеллектуальной чуткостью, склонностью к спорам и внятным формулировкам, он был скептиком, но лишь в речах, не в делах. Самоотверженный сионист, носивший маску циника, короче говоря, человек, по натуре независимый в своих суждениях и отношении к людям, – наша с ним близкая связь продолжалась более пятидесяти лет.

Разные населённые пункты взаимодействовали очень интенсивно, хотя технические возможности для этого были весьма несовершенны. Гостеприимство приняло потрясающие размеры: прошли годы, пока я, наконец, научился пользоваться гостиницей. Где бы вы ни оказались, вы обязательно находили место для ночлега. Каждый мог появиться у любого другого. Было время, когда в Иерусалиме или Тель-Авиве дома редко запирались на замок – в самом буквальном смысле этого слова. Нам и в голову не приходило, что можно что-либо украсть. И правда, в нашем кругу тоже не было ни одного случая кражи, хотя, возвратившись домой, мы вполне могли обнаружить в своей постели какого-то человека, например, друга нашего друга, который раздобыл наш адрес и почему-либо решил у нас переночевать.