Книги

От Берлина до Иерусалима. Воспоминания о моей юности

Рыночная площадь. Петах-Тиква. 1916

Среди свежих и влиятельных сил этого

Гершом Шолем изучает книгу «Зоар» в праздник Суккот. Иерусалим.

Октябрь 1925

Старый город за Яффскими воротами. Иерусалим. 1915–1920

Мы провели в этом кругу дни Праздника кущей[213] и много узнали о ситуации в стране и о том, что пережили наши друзья после иммиграции. Они поводили нас по окрестностям, и мы могли составить представление об этой местности, какой она была за шестьдесят лет до этого, до прихода в Шарон[214] поселенцев. Арье Кармель из Кракова, координатор группы по культурным мероприятиям и знаток литературы, сказал нам, что в субботу доктор Иосиф Клаузнер[215] будет читать лекцию в Петах-Тикве, и мы решили остаться на это время в Эйн-Ганиме, а в Иерусалим отправиться на следующий день через Тель-Авив. Теперь я уже не вспомню тему той лекции, но кажется, речь шла о Переце Смоленскине. Я, понятно, тогда впервые услышал Клаузнера, и должен признаться, мне не понравилась ни сама лекция, ни её уровень, и я вспомнил уничижительные замечания об этом авторе, которые слышал от Бялика в Хомбурге.

30 сентября мы приехали в Иерусалим на грузовике, вместе со мной приехали и мои чемоданы. Поездка из Тель-Авива занимала тогда не меньше трёх часов, так как дорога была почти в том же состоянии, что и в турецкие времена, без тех серьёзных улучшений и перепланировки, что были произведены с тех пор. Незадолго до ночи Хошана Рабба[216] мы остановились в центре Иерусалима, и Хуго Бергман, который тогда жил у д-ра М. Абу-Шедида (на сегодняшней улице А-Хавацелет), уже нас ждал. Он предложил мне пожить у него, пока мы с Эшей не найдём квартиру и поженимся.

В первый же вечер пришёл первый гость, пожелавший взглянуть на меня, доктор Лео Ари Майер, арабист и археолог, который стал моим близким другом более чем на тридцать лет[217]. Майер, выходец из Восточной Галиции, всегда был элегантно одет и тщательно заботился о своей внешности. Характер его и манера поведения были сдержанны, этим он отличался от раскованного Бергмана, однако был не менее того образован и сведущ в языках. По его внешнему виду я решил, что он намного старше меня, и как же я был поражён, когда узнал, что отстаю от него всего на три года. Но у него уже сложилась интересная биография. Он происходил из семьи известного цадика раввина Меира из Перемышля, но уже его дед отвернулся от

Совершенно другой фигурой был библиограф Арье Таубер, с которым я вскоре познакомился и потом работал в течение ряда лет. Он тоже был родом из Галиции, но имел за плечами совершенно другое прошлое. Это был изощрённый знаток Торы, который много лет учился в различных университетах, хотя не получил диплома ни в одной конкретной области. Во время «языковой войны» в Эрец-Исраэль представители «Эзры» привезли его в Иерусалим для преподавания предметов, связанных с Торой, в их школе[219], поэтому он немало пострадал, когда школы «Эзры» были закрыты после оккупации Иерусалима[220]. Лишь через два года с лишним он нашёл место в Национальной библиотеке, соответствующее его обширным знаниям. В годы войны от жил в очень надёжном финансовом достатке и сумел приобрести драгоценный кладезь книг и рукописей. Узнав от Бергмана о моём приезде в Иерусалим, он принёс мне пергаментную рукопись крошечного формата, содержащую совершенно необыкновенный рассказ некоего каббалиста школы Авраама Абулафии о том, что с ним приключилось, когда он попытался воплотить учение Абулафии в жизнь. Автор принадлежал к тем немногим в мире каббалы, кто не умалчивал о своих переживаниях, но раскрывал их в своих писаниях. Рукопись меня буквально восхитила, и Таубер разрешил мне скопировать и опубликовать эту захватывающую историю – прекрасное начало моей исследовательской деятельности в Израиле. Как было сказано, Таубер обладал обширными знаниями, но острота его ума шла в ущерб его учёности (как выразился Авраам Яари, много лет с ним сотрудничавший), и было нелегко извлечь из неё ту капитальную пользу, на которую хотелось надеяться.

В первую же неделю по прибытии в Иерусалим мне пришлось принять важное для себя решение. Одно за другим мне поступили предложения о двух должностях, причём не фиктивных, а вполне действительных, прямо соответствовавших моему многолетнему образованию и квалификации. Д-р Иосиф Лурье, руководитель отдела образования Сионистской организации в Иерусалиме и ответственный за школьное образование на иврите, сразу узнал о моём приезде в Иерусалим и пригласил меня для неотложного разговора. Причина оказалась проста: в феврале 1923 года Альберт Эйнштейн во время своего визита в Эрец-Исраэль познакомился с математиком Иерусалимской учительской семинарии доктором Песахом Хеврони, талантливым и поистине удивительным человеком, о юности которого, прошедшей в старом

Одновременно с этим Хуго Бергман, подтвердивший моё фиктивное трудоустройство и много тогда со мной общавшийся, предложил мне настоящую должность библиотекаря в отделе иврита Национальной библиотеки. Он сказал: «Я уже всё обдумал. Ты именно то, что нам нужно. Ты знаешь всё о еврейских книгах, и ты знаешь, где и что искать. Ты дисциплинирован, умеешь распоряжаться своим временем и разбираешься в еврейских делах. Я могу предложить тебе десять фунтов в месяц, которые, конечно, не будут выплачиваться…» – и так далее, см. выше. К этому надо, конечно, добавить, что Бергман был однокашником и старым другом Франца Кафки по Пражской гимназии.

Слева направо: Бенцион Мосинзон, Альберт Эйнштейн, Хаим Вейцман и Менахем Усышкин. Нью-Йорк. 1921

Когда я впервые оказался у него в Иерусалиме, моё внимание привлекла очень живая фотография человека с меланхолическим взглядом, сидящего за роялем. Я спросил: «Кто это?» Бергман ответил: «Франц Кафка». В те годы я был одним из первых читателей его рассказов. Бергман же, как я упоминал, был к тому же большим поклонником ведущего мыслителя антропософов Рудольфа Штайнера (чего я про себя сказать не могу), и мои научные занятия каббалой, которые я надеялся продолжить в Израиле, в высшей степени его привлекали. Он сказал, что я могу приступать к работе хоть завтра. Рабочий день с полвосьмого до двух, что оставляет мне время для изучения каббалистической литературы. «Я напишу в сионистскую администрацию, чтобы тебя включили в платёжную ведомость как учёного библиотекаря Национальной библиотеки. Исполнительный директор никогда не отвечает на письма, так что всё будет в порядке».

Я обдумал оба предложения: учитель математики или библиотекарь ивритской литературы? Мы с Эшей собирались жениться, и она зарабатывала шесть фунтов, чего на скромную жизнь вполне хватало. Стань я учителем, мне пришлось бы ещё после работы проверять тетради, и кто знает, не станут ли ещё ученики посмеиваться над моим берлинским произношением? В кругах ашкеназских сионистов, составлявших в Иерусалиме значительное большинство нового «

Было и другое соображение: в библиотеке мне приходилось иметь дело с книгами, в которых меня интересовало практически всё (поступление новой художественной литературы обеспечивал сын д-ра Иосифа Могилевера, директора Еврейской гимназии в Иерусалиме[223]), а мне оставались дневные и вечерние часы, чтобы погрузиться в свои занятия, если не хотелось никуда выходить. Итак, я предпочёл хуже оплачиваемую работу, и на этом моя математика закончилась, хотя многочисленные математические сочинения оставались на моих полках ещё около шести лет, пока я не отдал их двум коллегам в этой области, д-ру Биньямину Амира и д-ру Маркусу Райнеру, которые заинтересовались ими.

Через четверть года вакансию в учительской семинарии занял Шмуэль Самбурский, впоследствии – один из моих самых близких друзей и коллег. Ему не приходилось беспокоиться о своём акценте: хотя вырос он в Кёнигсберге в среде

Иосиф Хазанович. 1900-е

Как было сказано, Бергман отправил письмо в сионистскую администрацию, и – о чудо, о знамение! – через три дня пришёл ответ: «Просим немедленно уволить д-ра Шолема; разве вам неизвестно, что у сионистской администрации нет денег, чтобы содержать ещё одного библиотекаря?» Бергман показал письмо мне. Я спросил: «Так сразу?» Он сказал: «Напишем ещё письмо». – «А пока суд да дело?» – «Пока будем платить тебе из “загашника”». Так у них назывался фонд, состоявший из наличности в твёрдой валюте или чеков, оставляемых туристами из Англии, Америки, Южной Африки и других стран после разъяснения Бергманом того парадоксального положения, в котором находилась Национальная библиотека, предназначаемая для будущей Университетской библиотеки, – при полном отсутствии бюджета для покупки книг и прочих неизбежных нужд. Так благодаря отрицательному решению сионистского руководства я стал одним из тех немногих, кто получал зарплату наличными.

Библиотека оказалась в странной правовой ситуации. Более двадцати лет, вплоть до Первой мировой войны, её ведение целиком составляло ответственность одного человека, полностью преданного делу. Это был уважаемый врач д-р Иосиф Хазанович (1844–1919) из Белостока, который с помощью своих сторонников-энтузиастов собирал книги и тысячами отправлял их в Иерусалим. Иерусалимская ложа

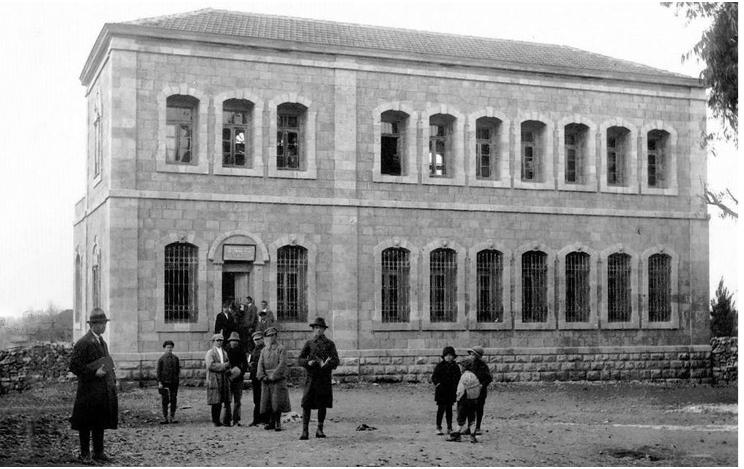

Здание библиотеки «Бней-Брит» после переезда с ул. Бней-Брит. Иерусалим, ул. Эфиопии. 1912