Книги

О психологии западных и восточных религий (сборник)

393 Я отказываюсь от своего притязания с оглядкой на всеобщий моральный принцип, гласящий, что человек не вправе ожидать какого-либо вознаграждения за принесенный им дар. В этом случае самость совпадает с общественным мнением и моральным кодексом. Она оказывается тождественной фрейдовскому Суперэго и потому проецируется на окружающий мир: это значит, что самость по-прежнему остается на бессознательном уровне как автономный фактор.

394 Я отказываюсь от своего притязания, чувствуя, что меня подталкивают к этому шагу некие совершенно неведомые мне внутренние причины. Они не сулят никакого морального удовлетворения, я даже ощущаю по отношению к ним внутреннее сопротивление, но мне приходится уступать той силе, подавляющей мои эгоистические притязания. Здесь самость «включается», оттягивается из проекций и становится воспринимаемой в качестве определяющей психической силы. Могут возразить, что свод моральных правил остается в данном случае на бессознательном уровне, но это возражение следует отмести: подчиняясь неведомой внутренней силе, я прекрасно отдаю себе отчет в том, против какой моральной критики мне пришлось бы отстаивать свое эгоистическое притязание. Впрочем, нужно признать, что, когда мое эгоистическое желание сталкивается с моральной нормой, бывает трудно выявить подлинную природу подавленного стремления и однозначно приписать ему индивидуальный, а не коллективный характер. Но если говорить о столкновении обязательств или о такой ситуации, классическим примером которой служит женитьба Осии на блуднице, тогда эгоистическое желание совпадает с моральным кодексом; Осии пришлось бы обвинить Яхве в безнравственности. Или неверный домоправитель должен был бы признать свою вину? Иисус придерживался иного мнения[589]. Переживания такого рода ясно дают понять, что самость нельзя приравнивать ни к коллективной морали, ни к природным инстинктам, что ее надлежит трактовать как совершенно особый определяющий фактор индивидуального свойства. Суперэго — необходимый и неизбежный эрзац переживания самости.

395 Эти два способа отказа от эгоистических притязаний предъявляют нам различие в установках и в ситуациях. В первом случае происходящее не затрагивает человека непосредственно, не касается его лично. Во втором случае, напротив, речь может идти лишь о сугубо личном даре: тут налицо прямое воздействие на дарителя, заставляющее его преодолевать себя. В первом случае речь идет, скажем, о простом присутствии на мессе, а во втором — уже о чем-то наподобие готовности Авраама пожертвовать собственным сыном или же решения Иисуса в Гефсиманском саду. Первый случай может ощущаться со всей искренностью и переживаться со всем возможным благочестием, но реален именно второй[590].

396 Пока самость остается бессознательной, она соответствует фрейдовскому Суперэго и выступает источником постоянных моральных конфликтов. Когда же она извлекается из проекций и перестает отождествляться с общественным мнением, тогда человек осознает, что он сам себе хозяин, что только сам он может сказать себе «да» или «нет». Тогда самость становится

397 Я приношу в жертву свое эгоистическое притязание и тем самым одновременно отказываюсь от самого себя. Следовательно, любая жертва есть самопожертвование, в большей или меньшей степени. Эта степень зависит от значительности дара. Если он для меня ценен и затрагивает мои личные чувства, то я могу быть уверен, что отказ от эгоистического притязания будет означать вызов моей личности, которая неизбежно против этого возмутится. Еще я могу быть уверен в том, что сила, подавляющая это притязание (и меня самого), есть не что иное, как самость. Таким образом, самость побуждает меня к жертвоприношению, более того, вынуждает меня к нему[592]. Самость — это жертвующий, а я — приносимый в жертву дар, человеческая жертва. Заглянем на мгновение в душу Аврааму, который, повинуясь божественному велению, должен был принести в жертву своего единственного сына. Если отвлечься от кровного родства, разве не ощутил бы любой отец при подобных обстоятельствах жертвой себя самого — разве не почувствовал бы он, что вонзает нож в собственную грудь? Авраам был бы жертвующим и жертвуемым одновременно.

398 Поскольку отношение «Я» к самости соответствует отношению сына к отцу, мы можем сказать, что самость, вынуждая нас к самопожертвованию, на самом деле совершает жертвоприношения себя самой. Мы приблизительно понимаем, что означает этот жертвенный акт для нас, но не столь очевидно, что он означает для самости. С учетом того, что самость открывается постижению лишь в каких-то отдельных актах, но как целое остается скрытой от нас из-за своей всеобъемлющей природы, остается делать выводы на основании того немногого, что оказывается доступным нашему опыту. Мы уже видели, что жертвоприношение происходит тогда, когда мы чувствуем, что именно самость отправляет его за нас. Можно отважиться и на предположение, что самость, относясь к нам как отец относится к сыну, в известном смысле воспринимает нашу жертву как самопожертвование. Мы обретаем в самопожертвовании себя самих, свою самость, поскольку располагаем только тем, что можем отдать. Но что обретает при этом самость? Мы видим, что она проявляется, высвобождается из плена бессознательных проекций, завладевает нами и проникает в нас самих, переходя из бессознательного в сознание, из потенциального состояния в актуальное. Что она такое, будучи растворенной в бессознательном — этого мы не знаем; нам известно лишь, что теперь она сделалась человеком, нами самими.

399 Этот процесс становления человеком передается в сновидениях и внутренних образах как составление множества из разрозненных единиц или как постепенное проявление, проступание чего-то, что наличествовало всегда[593]. Вокруг этого процесса неизменно вращались помыслы и спекуляции алхимиков, а также — отчасти — и гностиков. Тот же самый процесс обретает выражение и в христианском догмате, особенно в трансформационной мистерии мессы. Психология этого процесса облегчает понимание того, почему человек предстает, с одной стороны, как жертвователь, а с другой — как приносимый в жертву, и почему не сам человек является жрецом и жертвенным даром, а, скорее, таковым предстает Бог; почему в жертвенном акте происходит превращение Бога в страдающего и познающего смерть человека и почему наконец, благодаря евхаристическому вкушению прославленного тела Христова, человек преисполняется уверенности в собственном воскресении из мертвых и проникается осознанием сопричастности Божеству.

400 Как я уже отмечал, «включение», или очеловечивание, самости со стороны сознания происходит за счет осознавания человеком своих эгоистических намерений: мы изучаем собственные побуждения и пытаемся нарисовать как можно более полную и объективную картину своей сути. Это акт самоосмысления, сбора рассеянных фрагментов личности и тех частей, которые никогда прежде не были надлежащим образом соотнесены друг с другом, разъяснение самому себе ради достижения полного осознавания. (Поэтому бессознательное самопожертвование может быть лишь случайностью, а не нравственным поступком.) Но для человека самоосмысление является, пожалуй, наиболее трудной и неприятной задачей, ведь бессознательная сторона преобладает. Уже сама человеческая природа испытывает непреодолимый страх перед осознаванием. Тем не менее нас подталкивает именно самость, которая добивается жертвы, принося себя в жертву нам. С одной стороны, осознавание или сведение воедино рассеянных фрагментов личности есть сознательное волеизъявление «Я», но, с другой стороны, оно подразумевает спонтанное проявление самости, существовавшей в нас всегда[594]. Индивидуация представляется как синтез какого-то нового единства из рассеянных прежде частиц, но это также и проявление чего-то такого, что существовало прежде «Я», этакого отца или творца, а еще — его целостности. В известном смысле мы создаем самость, осознавая свои бессознательные содержания, и в таком понимании она оказывается как бы нашим сыном. Вот почему алхимики называли свою нетленную субстанцию, выражение самости, «сыном философов» (

«Ищи Его ‹Бога› из себя самого и познай, кто завладевает в тебе всем и говорит: „Мой Бог, мой дух (νοῦς), мое разумение, моя душа, мое тело“; познай, откуда печаль и радость, любовь и ненависть, пробуждение невольное и сонливость невольная, гнев невольный и любовь невольная. А если все это внимательно изучишь, тогда найдешь Его в себе самом, Единого и Многого, точно та крошечная крапинка, ибо из тебя самого берет Он свое начало»[597].

401 Самоосмысление — или, что то же самое, порыв к индивидуации — собирает рассеянное и множественное, возвышая его до первоначальной формы Единого, Первочеловека. Так устраняется обособленность нашего существования, наша личностная природа, так расширяется область сознания и — благодаря осознаванию парадоксов — иссякают источники конфликтов. Приближение к самости есть своего рода возвращение к незамутненным истокам, или апокатастасис, поскольку самость наделена «нетленной», или «вековечной», природой в силу своего бессознательного предсуществования «до сознания»[598]. Это чувство выражается следующими словами из

402 Фигура божественного жертвователя каждой своей чертой напоминает эмпирические формы проявления архетипа, который лежит в основании почти всех известных представлений о божестве. Этот архетип — не просто статичный образ, он динамичен и полон движения; он всегда — некая драма, что разыгрывается на небесах, на земле и в преисподней[599].

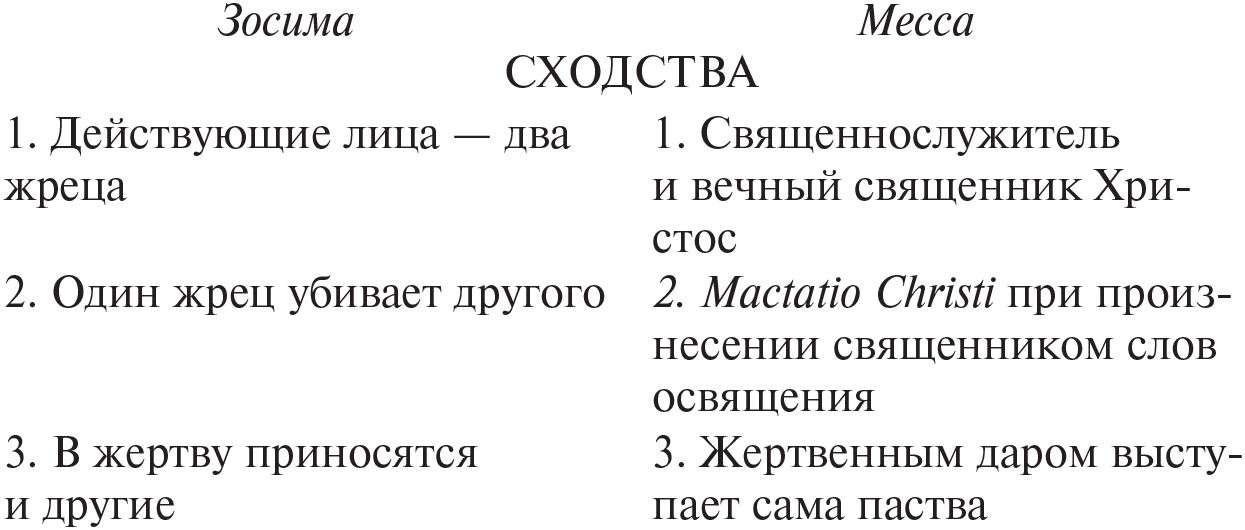

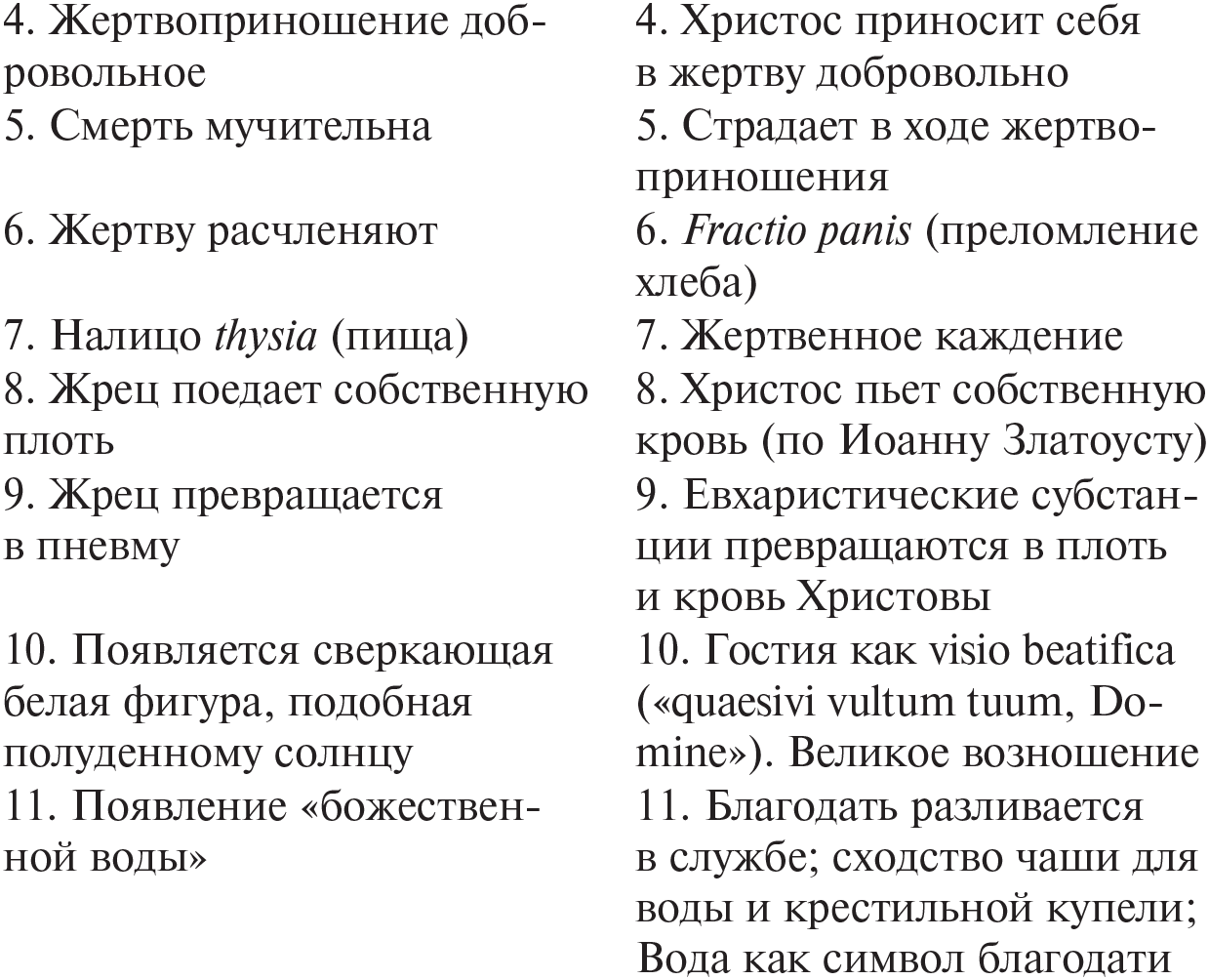

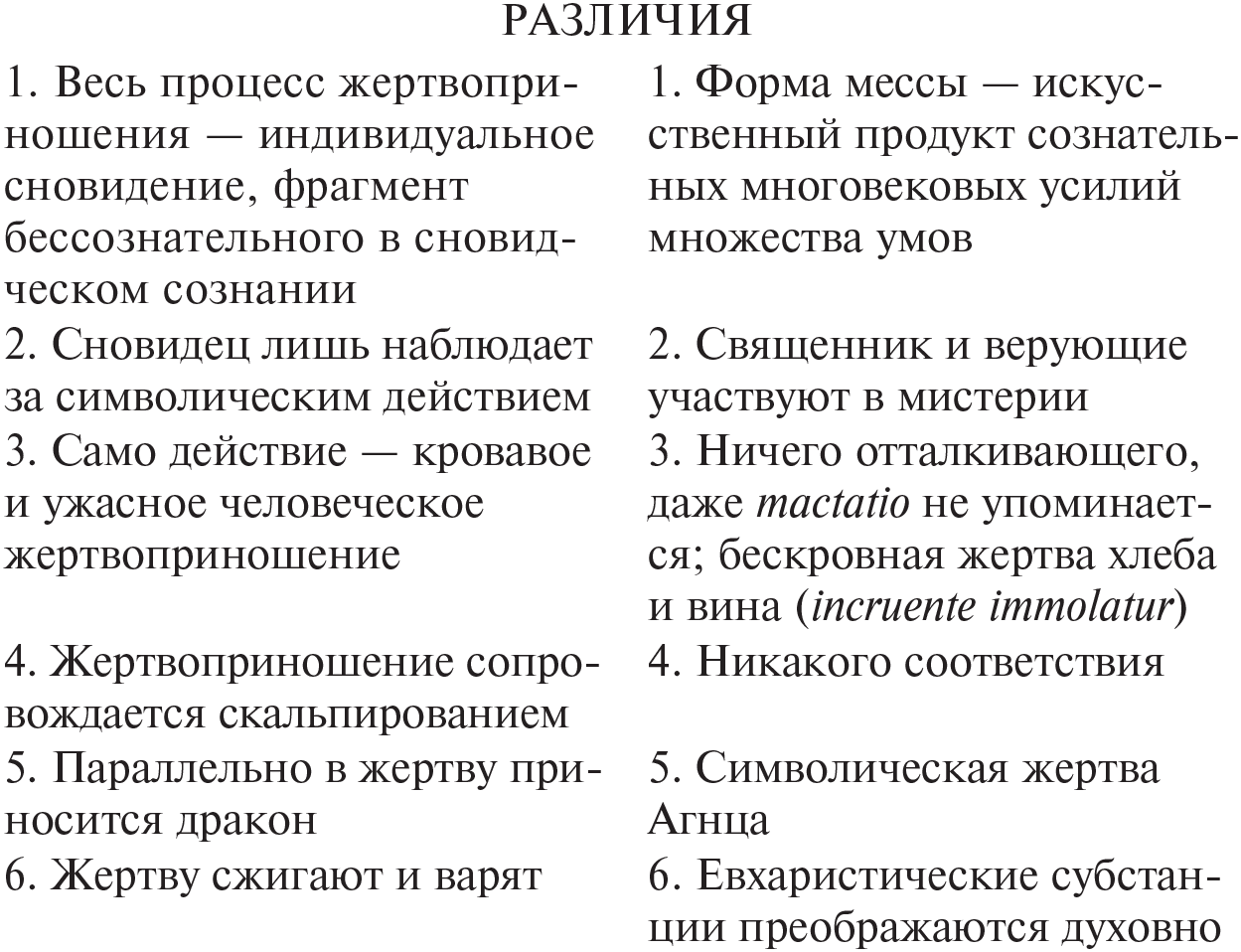

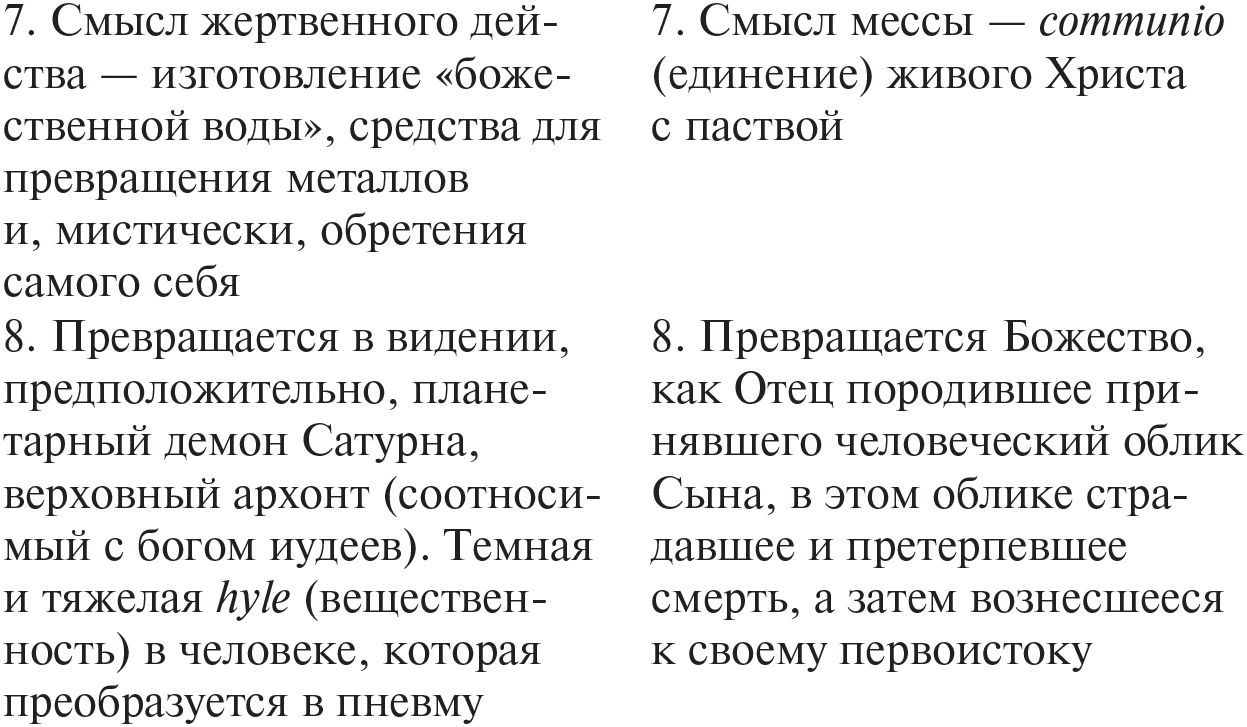

403 При сопоставлении основных идей мессы с содержанием видений Зосимы между ними, несмотря на все различия, обнаруживается удивительное сходство. Для большей наглядности я свел эти сходства и различия в таблицу.

404 Брутальная конкретика (

405 Видение, которое по всем признакам носит характер сновидения, должно рассматриваться как спонтанный продукт психического, никак не обусловленный сознанием. Подобно всем снам, это естественный продукт. Месса, напротив, есть творение духа, в высшей степени духовная и сознательная процедура. Если воспользоваться старой, но до сих пор не устаревшей номенклатурой, видение можно назвать психическим, а мессу — пневматическим явлением. Видение предлагает недифференцированный сырой материал, а месса выглядит чрезвычайно дифференцированной искусственной формой. Поэтому видение ужасает, а месса прекрасна. Если месса архаична, то она архаична в лучшем смысле этого слова, и потому ее литургия удовлетворяет наиболее взыскательным требованиям современности. Видение, напротив, архаично до примитивности; вместе с тем его символика прямо указывает на основополагающую алхимическую идею нетленной субстанции, то есть на самость, неподверженную переменам. Видение — неподдельный срез природы, оно банально, гротескно, отталкивающе, ужасно и глубоко, как сама природа. Оно не раскрывает своего значения, но позволяет догадываться о нем с той глубочайшей неопределенностью и неоднозначностью, которая отличает все нечеловеческое, сверх- и подчеловеческое. Месса же ясно выражает и изображает Божество, даже облекает его в прекрасную человечность.

406 Из всего этого ясно, что видение и месса — две совершенно разные, почти несоизмеримые плоскости бытия. Однако, сумей мы воссоздать естественный процесс, протекающий в бессознательном и служащий психическим основанием для мессы, полученная картина оказалась бы уже куда более соизмеримой с видением Зосимы. Согласно церковной точке зрения, месса опирается на реальные события из земной жизни Иисуса. Мы могли бы извлечь из этой «реальной» жизни отдельные подробности, которые придали бы картине трансформации ряд конкретных жизненных штрихов, тем самым приблизив ее к видению Зосимы. Например, можно упомянуть бичевание, венчание терновым венцом и облачение в багряницу, из-за чего Иисус предстает в облике назначенного в жертву архаического царя. Далее, то же самое подчеркивается эпизодом с Вараввой (чье имя означает «Сын отца»), который подводит к ритуалу жертвоприношения царя. Еще отмечу мучительность крестной смерти, постыдного и жуткого зрелища, которое не сравнится с «incruente immolatur»! Укол копьем отверз правую легочную полость и, возможно, правый желудочек сердца, откуда пролились свернувшаяся кровь и сукровица. Если добавить все эти подробности к картине лежащего в основании мессы процесса, мы увидим, что они составляют поразительную аналогию ряду архаически жутких черт видения Зосимы. Также необходимо рассмотреть фундаментальные догматические представления. Как показывает ссылка на жертвоприношение Исаака в молитве «Unde et memores», жертвенный акт мессы означает не просто человеческое жертвоприношение как таковое, но принесение в жертву сына, причем единственного. Архаичность такого жертвоприношения поистине сокрушающая, оно настолько ужасно, что Аврааму, как известно, все же не пришлось его совершать[600]. Но даже сложись все иначе, укол жертвенным ножом в сердце принес бы жертве быструю и относительно безболезненную смерть. Даже кровавая ацтекская церемония вырезания сердца подразумевала мгновенную смерть. А вот жертвоприношение Сына, составляющее квинтэссенцию мессы, начинается с бичевания и осмеяния, после чего на протяжении шести часов жертва висит на кресте, пригвожденная по рукам и ногам; это уже не быстрая смерть, но медленная, утонченная пытка. Как будто этого недостаточно, распятие считалось позорной казнью, к ней присуждали только рабов; моральная жестокость этого жертвоприношения ничуть не слабее физической.

407 Отвлечемся на мгновение от того обстоятельства, что Отец и Сын по природе едины (мы можем это сделать, ибо они — две разные ипостаси, которые не следует смешивать), и попытаемся вообразить чувства отца, воочию наблюдающего за страданиями сына, вспоминающего, что это он сам умышленно и сознательно подверг сына смертельной опасности ради проникновения во вражеские земли. Казни такого рода обычно проводились ради мщения или в виде наказания за общее преступление отца и сына, чтобы страдали оба. Особенно наглядно идея наказания выражается в распятии Христа между двумя разбойниками. Наказанию подвергается само Божество, а образцом для казни служит ритуальное жертвоприношение царя. Царь умерщвляется, когда он начинает выказывать признаки бессилия или когда неурожай возбуждает сомнения в действенности его магических сил. То есть его убивают ради улучшения жизни подданных — тогда как Бог приносится в жертву ради спасения человечества.

408 Но чем мотивируется это наказание Бога? Хотя вопрос кажется почти кощунственным, мы все-таки должны его поставить, потому что жертва Христова носит явно карательный характер. Обычное объяснение сводится к тому, что Христос претерпел наказание за наши грехи[601]. Но здесь важно не церковное объяснение, а, скорее, реконструкция основополагающего психического процесса. Наказание предполагает наличие соответствующей вины; если такая вина действительно обременяет человечество, логично было бы, чтобы именно люди подверглись наказанию. Если же Бог принимает наказание на себя, тем самым он снимает вину с человечества, и тогда нам остается предположить, что виновно не человечество, а сам Бог, и что, беря вину на себя, он действует совершенно логично. По понятным причинам мы не можем надеяться на удовлетворительный ответ на данный вопрос от первоначального христианства. В то же время такой ответ содержится, возможно, в Ветхом Завете, в гностицизме и в позднейшей католической теологии. Из Ветхого Завета мы знаем, что Яхве, будучи хранителем Закона, сам справедливости не выказывал и страдал от приступов ярости, в которых ему позже приходилось раскаиваться[602]. В некоторых гностических системах упоминается, что

409 В этом объяснении мы находим естественную логику, которой недосчитались в церковном ответе. Вина Бога состояла в том, что он как творец мира и царь всего живого оказался не на высоте, а потому должен был подвергнуться ритуальному умерщвлению. Первобытному человеку для исполнения аналогичного ритуала годился вполне конкретный царь, но на более высокой ступени развития цивилизации, с появлением духовного понятия о Боге, все изменилось. В прежние времена богов допускалось низвергать, бить или заковывать в цепи их идолов; на более высокой ступени развития бога мог низвергнуть только другой бог, а с приходом монотеизма исчезла и эта возможность: отныне единый Богу мог лишь трансформировать самого себя.