Книги

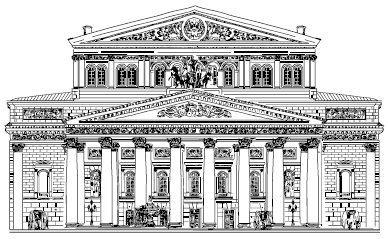

Большой театр. Секреты колыбели русского балета от Екатерины II до наших дней

Хозяйка Медной горы охраняет сокровища и драгоценные камни, спрятанные под землей. Герой-камнерез Данила мечтает вырезать прекрасный цветок из малахита для своей невесты. Его антагонист — жадный землевладелец-злодей Северьян, пытавшийся увести с собой девушку, в финале погибает, поглощенный землей по приказу Хозяйки Медной горы. Символизм сюжета прозрачен — Мать-Земля усмиряет темные и дикие территории, но самое важное место занимает борьба добра со злом и искусства с хаотичной природой. Трио цыган, танцующих на рынке, смерть врага народа под аккомпанемент медных труб и малахитово-зеленая иллюминация вызвали у зрителей восторг. Идея и вся постановка «

Изначальный вариант был довольно скучным. Идеологи потребовали изменений в сюжете, музыке и хореографии, чтобы балет больше отвечал идеалам соцреализма. Следовало забыть про любовь героя к невесте и страх перед землевладельцем, возжелавшим ее, — спектакль должен отсылать к заветам Маркса и Ленина и ценностям коммунизма! Лавровский вспоминал о спорах с цензорами в начале 1950-х годов: «Я и Прокофьев вновь и вновь приносили либретто в Главрепертком, это тянулось вечность, а они говорили: „У вас тут любовный треугольник, а нам нужна история о труде“. Мы переписывали сценарий 15 раз, выбросили всю романтику и включили историю о настоящей жизни, показав труд рабочих. Однако к тому моменту подход цензоров изменился, что повлияло на нашу интерпретацию сюжета. Они вновь сказали: „Нам такое не нужно“»[655]. Знакомая критика последовала от музыкального и политического советов: все было слишком бледным, не хватало эмоций, ритм не подходил танцовщикам. Чтобы соотнести музыку с танцем, хореограф добавил восьмитактные повторы и убрал сложные шестнадцатитактные композиции. На самом деле артистам нравилось музыкальное сопровождение, похожее на произведения Чайковского. Прокофьев смирился, ведь по крайней мере его не сравнивали с Минкусом.

Союз композиторов нападал на него, он постоянно сидел за пианино, переписывая и перестраивая композиции, обращался к детским и народным песням. Лавровский распорядился, чтобы концертмейстер Большого сымпровизировал несколько примеров цыганской музыки на пианино композитора, чтобы тот понял, что от него требуется. Прокофьев не смог вынести такой обиды.

Музыкант умер от инсульта 5 марта 1953 года, в тот же вечер, возможно даже в тот же час, что и Сталин. Совпадение напугало тех, кому он был небезразличен. Новости о смерти советского вождя потрясли весь мир.

Сталин, своенравный сын любившего выпить обувного мастера и поденщицы, пробился на самую вершину политического криминального синдиката, чтобы встать во главе огромной страны. Однако ему не удалось изменить мир; постарев, он превратился в параноика: даже предложение заменить зубную щетку вызывало у него подозрения. Генералиссимус все реже появлялся на публике, предпочитая проводить время в компании фильмов Чарли Чаплина, Джона Уэйна и других американских картин. Сталин перенес тяжелый инфаркт и находился под присмотром своей дочери Светланы на защищенной даче, охраняемой тремя сотнями солдат. «Предсмертная агония была ужасна, — вспоминала она. — Отец просто задыхался, пока мы следили за ним. В последний момент он неожиданно распахнул глаза и оглядел всех присутствовавших. Его взгляд был такой жуткий, безумный и даже злобный, полный страха смерти»[656].

Паника на улицах Москвы оказалась настолько сильной, что лишь сыновья Прокофьева, его вторая жена и несколько приживалок узнали о смерти композитора. Балетмейстер и танцовщики Большого почтили его память в студии. Лавровский оставил небольшую заметку о похоронах в дневнике, написав в субботу 7 марта: «Похоронили С. С. Прокофьева». В понедельник 9 марта хореограф написал: «Я поехал на Красную площадь. Хоронят И. В. Сталина». Во вторник 10 марта он уже вернулся к работе с Улановой над постановкой «

Премьера прошла на сцене Большого 12 февраля 1954 года, и балетмейстера мягко, но решительно раскритиковали в газетах того сезона. В «

Работа Прокофьева тоже вызывала споры, но он уже покоился с миром. Таким образом, вся ответственность «по нахождению хореографической экспрессии главной идеи — демонстрации народного духа в его работе и постоянном стремлении к красоте и совершенству»[658] пала на Лавровского.

Зарубежные журналисты нашли множество положительных моментов не только в музыке, но и в самой постановке. Гаррисон Солсбери[659], заведующий московским бюро

После смерти Сталина и с приходом Хрущева в Советском Союзе наступил период «оттепели», отмеченный пересмотром и осуждением сталинизма и «культа личности». С очередной сменой политического настроения поменялись и эстетические ценности. Лавровский попытался уйти от правил драмбалета, но не смог впечатлить второстепенного композитора Михаила Чулаки[661], который с 1955 по 1959 и, после временной отставки, с 1963 по 1970 годы занимал пост директора Большого театра[662]. По мнению Чулаки, хореограф тратил свой талант на «странные эксперименты», например, попытку поставить экспрессионистический балет Белы Бартока[663] «

В любом случае «

Время Лавровского как в политическом, так и в художественном плане, прошло. В 1963 году Чулаки не дал хореографу присоединиться ко вторым гастролям балетной труппы в Лондоне, несмотря на все уговоры танцовщиков. Уланова заявила, что балетмейстер должен быть включен в список, чтобы репетировать с артистами свой шедевр 1940 года «

Лавровский хорошо знал преемника, ведь в северной столице тот использовал критику по поводу постановки «

Адаптированная версия «

Если представление понравилось американцам, то с ним точно что-то было не так. Радостные телеграммы, отправленные в США журналистами United Press International и Associated Press, были перехвачены и переведены на русский для ЦК. Заведующий отделом культуры Поликарпов пришел к следующему заключению: «Хозяйка Медной горы является символом мощи Уральских гор, не искусственным полуфантастическим воплощением русской женщины, но „загадочным“ подобием змеи, чей танец пришелся по вкусу западным зрителям… Движения и костюмы артистов чужды традициям русского и советского классического балета»[670]. ЦК доложил о недостатках постановки министру культуры Николаю Михайлову и попросил его преподать урок, опубликовав разгромную статью в «

Некогда балет считался элитарным искусством, развлечением для избранных, и не мог стать причиной геополитического раздора. Царские цензоры осознали его ценность лишь во второй половине XIX века, когда балет перестал быть забавой Екатерины Великой и переместился из императорских садов в общественные театры. В тот момент, когда искусство танца освободилось от ярма государства и обрело свободу на сценах Москвы и Санкт-Петербурга, его вновь осадили. Либретто подвергались тщательному досмотру и критике. Например, сценарий «

Сталинизм размыл границы между частным и общественным, государством и искусством, спектаклями для правительства и для рядовой публики. Большой театр был физически и политически связан с властями, и цензура усилилась настолько, что на сцене не происходило практически ничего нового, несмотря на все старания артистов, постановщиков и даже самих цензоров. Цари давно ушли в небытие, страной правил страх. Политическая нестабильность и творческие опасения слышались в тех немногих постановках, которые прошли через все фильтры. Контроль усилился после революции и Гражданской войны, повис над расстрельными полигонами во время репрессий и местами сражений Второй мировой войны. Его железная хватка ослабилась, но внимание к культурной политике сохранилось и по сей день, а конституция Российской Федерации запрещает государству вмешиваться в дела искусства. В 2015 году в ходе поездки в Пекин с постановкой «

Глава 7. Я, Майя Плисецкая

Майя Плисецкая символизировала силу и могущество советского балета в середине XX века. Эта заслуженная балерина, учившаяся в Москве, обладала всеми необходимыми качествами стиля Большого: энергией, блеском, бесстрашием и эффектностью, которые нравились советской аудитории больше, чем сдержанным критикам ее выступлений на Западе. В свои лучшие годы она получала практически все ведущие роли, гастролировала по всему свету и купалась в аплодисментах преданных фанатов.

Танцовщица родилась 20 ноября 1925 года в семье актрисы немого кино и советского хозяйственного деятеля. Рахиль Мессерер, мать Майи, на съемках как-то привязали к рельсам, а однажды она «попала под коня», как вспоминала ее маленькая дочь[672]. От отца, Михаила Плисецкого, Майя унаследовала черты лица и нетерпимость к глупцам. Он работал в комиссариатах иностранных дел и внешней торговли и занимался производством первых советских фильмов, прежде чем стать руководителем горнодобывающего предприятия «