Книги

Русские

Такое отношение русских к власти характерно не только для руководителей, стоящих во главе государственного аппарата. На заводах, стройках, в колхозах и совхозах я слышал, как рабочие, инженеры-строители или колхозники с гордостью говорили о своем местном начальнике как о «сильном хозяине», потрясая рукой, сжатой в кулак, чтобы наглядно показать энергичную хватку начальства. Им нравится ощущение, что над ними есть крепкая власть. Мне вспоминаются сетования одного специалиста по поводу неизбежного, как он считал, спада в осуществлении советской программы освоения космоса после смерти ее руководителя Сергея Королева в 1966 г. «После этого, — сказал он, — мы не могли соперничать с американцами, начался беспорядок, неразбериха. Слишком много «начальников» и ни одного хозяина. Без крупного руководителя невозможно ничего добиться». После того, как на Парижской авиационной выставке в 1973 г. разбился советский сверхзвуковой транспортный самолет ТУ-144, один инженер высказал следующие соображения: «Если бы был хороший сильный руководитель, он позаботился бы о том, чтобы все было сделано как следует, и чтобы не было подобных ошибок». Меня особенно поразило, что такие надежды на сильного руководителя возлагал молодой технически грамотный интеллигент, чье образование должно было бы научить его правильно оценивать роль коллектива, управления и координации сложной современной технологии в успешном выполнении такого проекта. Но и ученые говорили мне, что институты или целые области научных исследований страдают из-за отсутствия одного главного руководителя. Поражение советской сборной по хоккею, нанесенное ей Чехословакией со счетом 7:2 во время всемирного хоккейного чемпионата в апреле 1974 г., один советский болельщик тоже объяснил тем, что у команды нет сильного руководителя, и обвинял в поражении слабовольного тренера. «Тарасов был диктатором, — сказал он, вспоминая прежнего тренера, — он был груб, но заставлял команду тренироваться и тренироваться. При нем они играли лучше. С русским человеком надо быть твердым, очень твердым».

Блестящий писатель XIX века Михаил Салтыков-Щедрин высмеял это почитание русскими сильных правителей в своей сатире «История одного города». Один из моих русских друзей напомнил мне эпизод из этого произведения, когда герои, попавшие в руки врагов, выкрикивают: «Ежели нас теперича всех в кучу сложить и с четырех концов запалить… нам терпеть можно! Потому мы знаем, что у нас есть начальники!» В этом существенная разница между русскими и американцами, склонными искать общие черты в национальном характере своих народов. Может быть, их общей чертой является открытость характера, но своим отношением к власти, к авторитетам русские и американцы резко различаются, и это обусловлено не только идеологией советского коммунизма. Врожденное недоверие к властям является американской традицией. Мы как народ в целом настороженно относимся ко всякому величию, если ему сопутствует неограниченная власть — большому правительству, большому бизнесу, большим профсоюзам, ко всему большому. Некоторые из нас приветствуют сильное руководство, но нам нужны и законы, направленные на обуздание монополий, ограничение политической власти и ее разделение между имеющимися политическими институтами. Мы хотим, чтобы президента, замешанного в таком деле, как Уотергейтское, можно было отстранить от власти за превышение своих полномочий. У русских — не то. Величие и власть вызывают у них почти неограниченное поклонение. Размер внушает благоговение: огромный Кремль, огромные пушки и колокола — при царях; огромные плотины, ракеты, ускорители ядерных частиц — при коммунистах. Марксизм-ленинизм разработал логическое обоснование необходимости крупного производства и сосредоточения власти в руках партийных лидеров и центральных плановых организаций. Но шесть столетий авторитарного правления, начиная с Ивана III и Ивана Грозного, сделали русских монархистами до мозга костей задолго до появления на исторической арене Ленина и Сталина. У русского народа не было никакой традиции общего права с его Habeas corpus, ни исторически установившихся традиций открытых политических дискуссий, ни институтов, обеспечивающих рассредоточение власти и защиту личности от государства.

«При царях у нас было авторитарное государство, а сейчас у нас тоталитарное государство, но и оно выросло на тех же русских исторических корнях, — сказал мне Павел Литвинов, диссидент, внук Максима Литвинова, министра иностранных дел при Сталине. — Вы должны понять, что вожди и простые люди ограничены теми же авторитарными рамками мышления. И Брежнев, и самый рядовой гражданин считают, что право — на стороне сильного. В этом все дело. Это не вопрос идеологии. Это — голая сила. Солженицын изображает дело так, будто все это свалилось с неба при большевиках, но он сам не столь уж сильно от них отличается. Он не хочет демократии. Он хочет вернуться от тоталитарного государства к авторитарному».

От прошлого унаследовано так много, что русский человек принимает как должное элементы политического деспотизма, которые человек из любой страны Запада немедленно воспринял бы как ущемление своих прав. Русских история воспитала иначе. Жестокая тирания Сталина опиралась на исторические образцы — кровавое царствование Ивана Грозного в XVI столетии и железное правление Николая I в XIX. Петр Великий, прославляемый за то, что открыл Россию для Запада, организовал более современную армию и ввел государственную администрацию, гораздо менее известен на Западе как царь, который, кроме того, усилил действенность органов авторитарного управления; некоторые из них существуют до сего дня. Именно Петр впервые учредил политическую полицию, официально ввел цензуру и практику выдачи внутренних паспортов, чтобы русские не могли покидать постоянное место жительства без специального разрешения.

Цари не так уж отличались от современных советских лидеров и в отношении к диссидентам. Царевич Алексей, сын Петра, за пассивное сопротивление отцовским реформам был осужден и приговорен к смертной казни, осуществленной, по некоторым источникам, собственноручно отцом. Предваряя двойственное отношение советских властей к разрядке, Екатерина Великая сначала открыла, а затем закрыла доступ в Россию идеям с Запада. Подобно советским лидерам, цари сами становились цензорами писателей, причинявших им наибольшее беспокойство. Николай I был личным цензором Пушкина. Граф Лев Толстой, подобно современным писателям-диссидентам, некоторые из своих произведений, несоответствующих тогдашним русским правительственным установлениям, переправлял за границу для опубликования; Достоевский был сослан в Сибирь. Советская практика помещения диссидентов в больницы для душевнобольных тоже имела прецедент — знаменитое дело Петра Чаадаева, выдающегося ученого и мыслителя начала XIX века. За произведение, в котором Чаадаев осуждал отсталость России и предлагал в качестве панацеи западный путь развития и католичество, он был официально объявлен сумасшедшим. Было бы наивно утверждать, что революция ничего не изменила, но исторические параллели достаточно сильны.

При царях ли, при комиссарах ли русским традиционно присущ глубоко укоренившийся страх перед анархией и центробежными силами, которые расшатывают единство и стабильность их огромного государства. Монтескье писал, что абсолютизм неизбежен в такой огромной и отсталой стране, как Россия. Неизбежным он был или нет, но именно централизованный деспотизм, в котором царь или партийный лидер выступает как олицетворение государства, был историческим ответом России на опасность хаоса, которого она так боялась. История нашествий — от монголов и Наполеона до Гитлера, — крестьянских восстаний, гражданских войн, распри царей с боярами, организующими тайные заговоры, убийства царственного сына царственным отцом и наоборот, так же, как интриги Сталина против своих товарищей-революционеров и ликвидация этих людей, заставили русских высоко ценить порядок и безопасность, столь же высоко, как американцы ценят свободу. У меня создалось впечатление, что большинство русских с таким неподдельным ужасом относятся к безработице, преступности, политическим убийствам, наркотикам и выступлениям рабочих, характерным для американского образа жизни, что предпочитают им все «прелести» своей системы — цензуру, полицейский контроль, незаконные аресты, исправительно-трудовые лагеря и навязанный интеллектуальный конформизм. Слушая, как немолодые русские описывают перенесенные ими кошмарные испытания, я отчасти понял, почему их повергает в такой ужас малейшая угроза нарушения устойчивости режима: некоторые из них большую часть своей жизни прожили поистине на грани апокалипсических ужасов.

«Подумайте об этом, — сказал Лев Копелев, писатель-диссидент, человек с белой бородой и ясными неспокойными глазами. — Я знаю людей, которые пережили революцию, гражданскую войну, сталинщину, т. е. индустриализацию, коллективизацию и террор, а затем войну. Они вынесли голод, о котором вы не имеете понятия, терпели страшный холод. Подумайте об этом — в продолжение одной человеческой жизни потерять отца при Сталине, затем брата на войне, не застать своих дедов и быть вынужденным бороться, чтобы самому выжить». Он остановился, как бы представляя себе все это, затем внезапно спросил меня: «Вы ели когда-нибудь «котлеты» из картофельных очисток?» Затем, улыбаясь по поводу столь мрачного юмора (который он называл «погребальным»), Лев сказал: «Подумайте, насколько наш жизненный опыт богаче вашего».

Русские, кажется, боятся не только хаоса вокруг себя, но и анархии в самих себе. Благодаря своему внешнему конформизму и сдержанности, своей покорности власти русские снискали репутацию дисциплинированного народа, что кажется мне преувеличением. Русские — не немцы. Их дисциплина навязанная, а не врожденная национальная любовь к порядку. «Русский в душе не склонен подчиняться законам, — заметила в разговоре со мной женщина-драматург. — В России закон мало что значит. Единственное, что имеет значение, это — обычай». Я бы слегка исправил эту мысль: что имеет наибольшее значение в России, так это — власть. Русский подчиняется власти, а не закону. А если власти чем-то отвлечены и им просто не до него, он делает, что ему вздумается и что, по его мнению, сойдет ему с рук.

Эта скрытая тенденция к неподчинению законам и скрытая непокорность как черта русского характера проявляется во многих мелочах, которыми власти не в состоянии управлять. Одно из свидетельств этого — всепроникающая коррупция; другое — наглое пренебрежение пешеходов правилами уличного движения и беспорядочная езда русских водителей. Советские шоферы настолько импульсивны и недисциплинированы, что один русский, пройдясь по улицам Нью-Йорка, изумленно сказал мне: «Американцы действительно ездят по правилам!» Но наибольшую опасность представляет неосторожность московских пешеходов, значительную часть которых составляют приезжие неотесанные деревенские жители. До сих пор не очень твердо зная правила уличного движения, или, что более вероятно, не обращая на них внимания, советские пешеходы, переходя улицу, вдруг, завидя приближающуюся машину, застывают на середине проезжей части, хотя находятся на предоставляющем им преимущество переходе типа «зебра», или совершенно неожиданно и вопреки всякому здравому смыслу резко сходят с тротуара на мостовую, несмотря на запрещающие огни светофора, и пытаются пересечь проспект с интенсивным десятирядным движением, лавируя между движущимся транспортом и преодолевая ряд за рядом, подобно туристу, который, пересекая горный поток, с опаской прыгает с камня на камень.

В частной жизни или в каких-то ситуациях, где они свободны от контроля со стороны партии, русские склонны предаваться бурным, бессвязным, откровенным спорам, подобно героям Достоевского. Некоторые западные писатели объясняют эту упрямую умственную анархию мечтательностью русских интеллигентов, обусловленной обширными открытыми пространствами огромной России. Но Лев Копелев предложил мне другое объяснение: это наследие XIX века, когда русские интеллигенты занимались бесконечными политическими и философскими разглагольствованиями, не имея нужды быть практичными или идти на компромиссы ради действия, так как они знали, что у них никогда не будет возможности и не хватит чувства ответственности, чтобы осуществлять власть. Этот недостаток чувства ответственности питает враждебную внутреннюю анархию.

«Если мы сейчас соберемся и попытаемся принять решение о том, что делать для достижения определенной политической цели, — описывал Лев современных советских диссидентов, — я скажу: «Давайте составим заявление», другой скажет: «Давайте проведем демонстрацию», третий скажет: «Давайте подождем», а у четвертого будет еще какая-нибудь идея. Это, я полагаю, обычно везде бывает. Но мы, русские, не приходим к общему мнению и продолжаем настаивать каждый на своем. Через 2–3 дня мы станем противниками. Вот этим мы отличаемся от вас. Русским необходима идеология и объединяющее начало сверху — демократический централизм, — иначе все разваливается. Мы не практичны, как вы, американцы».

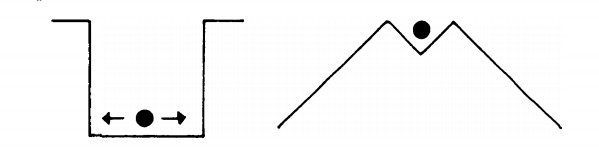

В другой раз мы с Бобом Кайзером из газеты «Вашингтон пост» разговаривали с одним русским ученым о жесткости советского руководства. Мы поинтересовались, почему власти прибегают к таким сверхмерам по отношению к кучке диссидентов, к крамольным поэтам или к семи участникам демонстрации протеста на Красной площади. Вместо ответа он набросал рисунок, иллюстрирующий, насколько неустойчивой представляется русским и их руководителям собственная система:

«Слева — американское общество с надежной стабильностью его политической системы, символически представленной в виде сосуда с высокими стенками. Это означает, — сказал ученый, — что шарик, символизирующий действия человека, может перемещаться совершенно свободно от стенки к стенке, и степень свободы человека может быть очень велика. В России как вожди, так и массы ощущают присущую системе опасную неустойчивость, показанную на схеме справа в виде неглубокого гнезда, в котором находится шарик человеческой деятельности. Людей надо жестко контролировать, так как устойчивость очень низка и общество чрезвычайно слабо защищено от резких и драматических изменений.» Мне лично советская система всегда казалась гораздо более устойчивой, а партия и органы принуждения — крепко держащими бразды правления. Но мое мнение, разумеется, ничего не меняло. Почти всегда власти поступали так, как и предсказывал этот ученый, т. е. будто чувствовали себя неустойчиво.

Мое первое столкновение с навязчивой идеей необходимости жесткого контроля над массами было незабываемо. Это произошло после международного футбольного матча с командой Ирландии. Советские болельщики вели себя, по международным меркам, достаточно сдержанно. Они только шикали или свистели. Единственным неподдельным выражением чувств были раздававшиеся время от времени резкие издевательские свистки болельщиков, раздраженных скучным стилем и плохой игрой советской команды. Как правило, советские спортсмены играют в футбол или хоккей почти с механическим совершенством в позиционной игре, демонстрируя образцовый, как на картинке, стиль, без свалки на поле. Мне никогда бы и в голову не пришло, что этих спокойных русских болельщиков может после игры вдруг охватить неистовая ярость, как это бывает с болельщиками в латиноамериканских странах. Но советские власти не хотели рисковать. Когда я вместе со 100 тыс. болельщиков покинул стадион, я увидел вооруженных солдат, стоящих вдоль улиц сплошной зеленой стеной. Они образовали проход, по которому люди продвигались к станции метро или автобусной остановке. Вдоль другой улицы пехоту подкрепляла кавалерия, также стоявшая сомкнутым строем — ошеломляющая демонстрация силы. В тот день я избежал давки в метро, но в другой раз я увидел, что произошло невдалеке от платформы, где обрывались железные ряды солдат. Не удерживаемые больше никакими ограничениями, ровные ряды русских внезапно рассыпались в беспорядке, как только появился поезд. Они устроили невероятную свалку, штурмуя двери вагонов, подобно тому, как футболисты — профессионалы в стремительном броске пытаются во что бы то ни стало забить решающий гол в последнюю секунду матча. Когда я рассказал об этом русским друзьям, они посмеялись и стали припоминать, как в подобных ситуациях теряли туфли или пуговицы от пальто. Я избежал материального ущерба и отделался лишь минутным испугом, когда мне показалось, что не в силах справиться с подхватившим меня стремительным людским потоком я упаду между поездом и платформой. Этот случай позволил мне лучше понять, почему властям пришлось прибегнуть к столь строгим мерам для обеспечения порядка на улицах около стадиона.

Для русских само слово для обозначения этого понятия «порядок» имеет особый мистический смысл. Толковые словари объясняют его как «правильное, налаженное состояние»; «правила, по которым что-нибудь совершается»; «последовательный ход». Люди Запада скорее понимают под этим словом «правильную расстановку», «аккуратность», «опрятность», «организованность». Для русских это слово может просто означать, что все благополучно, все прекрасно. Но столь же часто слово

Однако вы видите здесь не только дисциплину, но и непроходимую пропасть между вождями и массами: между «Ними» наверху и «Нами» внизу. Мои русские друзья, говоря о вождях, обыкновенно называли их обезличенно «они» или «

Для обычного среднего человека политика и власть вождей подобны стихиям. Ни один простой смертный — рабочий, колхозник, интеллигент, рядовой член партии — и не помышляет о том, чтобы как-то на них повлиять. Они воспринимаются как нечто, существующее независимо от простых людей, как факт непреложный и неоспоримый. Государственная политика подобна погоде: она ниспосылается свыше, и рядовые русские приспосабливаются к ней со стоическим фатализмом. Они отлично приноравливаются к создавшемуся положению, наслаждаясь политическим затишьем и находя убежище, когда политический климат становится более суровым. Право, не слишком удивительно, что многие русские аполитичны!

«У нас просто нет никакого отождествления человека с его руководителями, с правительством», — сказала мне за чаем с гренками одна интересная, но озлобленная женщина-лингвист из известной семьи. — У нас отдельный гражданин не отождествляет себя со своим правительством, как вы это делаете в Америке, считая, что правительство как-то ответственно перед вами. У нас оно само по себе, подобно ветру, стене, небу. Это что-то постоянное, неизменное, поэтому отдельный человек молчаливо соглашается с таким положением и даже не мечтает изменить его; исключение составляют очень, очень немногие. В Америке люди стыдятся некоторых действий своего правительства, например, участия во Вьетнамской войне. Здесь люди не испытывают чувства стыда за правительство. Я не стыжусь того, что мое правительство делает в Чехословакии или еще где-нибудь. Я огорчена за наше общество, да и за другие, но за действия правительства стыда я не чувствую никакого, потому что оно полностью отделено от меня. У меня нет никакой связи с ним».

Политическая уверенность и настойчивость в осуществлении своих прав, которые составляют непременное условие демократии, не являются особенностью русского общества. Она свойственна лишь власть имущим и крохотной горстке диссидентов. Один из них, Андрей Амальрик, молодой историк, точно определил основное различие между авторитарным и демократическим образом мышления в своей книге «Доживет ли Советский Союз до 1984 г.?», опубликованной на Западе, за что и был приговорен к трем годам заключения в сибирских лагерях. «В силу исторической традиции или по какой-либо иной причине идея самоуправления, равенства перед законом, свободы личности и связанной с ними ответственности почти совершенно непостижима для русских, — писал он. — Даже в идее прагматической свободы русский склонен видеть не столько возможность обеспечить хорошую жизнь для себя, сколько опасность, что какой-нибудь умник преуспеет за его счет. Для большинства людей само слово «Свобода» является синонимом беспорядка или возможности безнаказанно заниматься какой-нибудь антиобщественной или опасной деятельностью. Что касается уважения прав личности как таковой — эта идея вызывает лишь изумление. Можно уважать силу, власть, даже интеллект или образование, но чтобы личность человека представляла какую-либо ценность — такое предположение совершенно абсурдно для общественного мнения».

Русские говорят, что сейчас они менее покорны властям, чем в сталинские времена. Я уверен, что это так. И все же американцев, видевших демонстрации и протесты против войны, попытки нарушить американские установления и смещение президента, по-прежнему удивляет покорность русских в общественной жизни. Я помню, как американские туристы возмущались советскими милиционерами, которые повелительно свистели пешеходам на Красной площади, заставляя их идти только по полосатым пешеходным дорожкам даже в тех местах, где не бывает никакого транспорта и нет никакой видимой причины для того, чтобы заставлять людей идти строго по переходу. Но русские просто повиновались. Во время пасхальной службы в церкви небольшого городка я видел, как многие молодые люди, несмотря на сильнейшее искушение посмотреть красивые религиозные обряды, все же не делали даже попытки (за редкими исключениями) войти в церковь из-за милиционера, стоящего у входа.