Книги

Петербургский текст Гоголя

В «истории Черткова» аналитическая тенденция, столь явно присущая ремеслу, настолько же очевидно оказывается губительной для искусства, человека и общества. Отражая «раздробленность» петербургского мира, она бессмысленно-репродуктивна, ибо размножает его беспорядок. При этом «дурная портретность» соединяется с обычным меркантильным расчетом: бездушно «клонируя», умножая изображения людей, герой хочет получать за это как можно больше денег. Причем, в отличие от Киприяно, который «производит без труда» новое, настоящее, целостное произведение искусства, Чертков постоянно и тяжко

В «Импровизаторе», при всем гротескном преувеличении, судьба Киприяно такого значения не имела. Импровизатор все же сохранял – хотя в сниженном, искаженном виде – типологические черты героя-художника: страсть к творчеству, отчуждение от общества, бедность из-за нестяжания. Полученные «демонические» способности нарушали естественный и мучительный рост небольшого таланта, обесценивали его, но совсем не перерождали. Для Одоевского бессмысленно и страшно знание в готовом виде, совершенство без труда и чувства как «подарок» Луцифера. Получив этот дар, Киприяно не может затем ни полностью отказаться от творчества, ни так, как Сегелиель (или Чертков), обогащаться и умножать в мире Зло. И потому он расплачивается нищетой, «фризовой шинелью», означавшей в жизни и литературе того времени предел ничтожества героя.

Как правило, в романтической повести о художнике его исповедь была важнейшей смысловой, сюжетообразующей «пружиной» и полностью занимала повествование или составляла его основу: так оригинальный, «художнический» взгляд непосредственно передавался

Но в «истории Черткова» герою фактически не дано

Итак, различия изобразительного и словесного искусства в «Портрете»

§ 4. Повести «Портрет» Н. В. Гоголя и «Кто же он?» Н. А. Мельгунова (к вопросу о творческом методе Гоголя середины 1830-х годов)

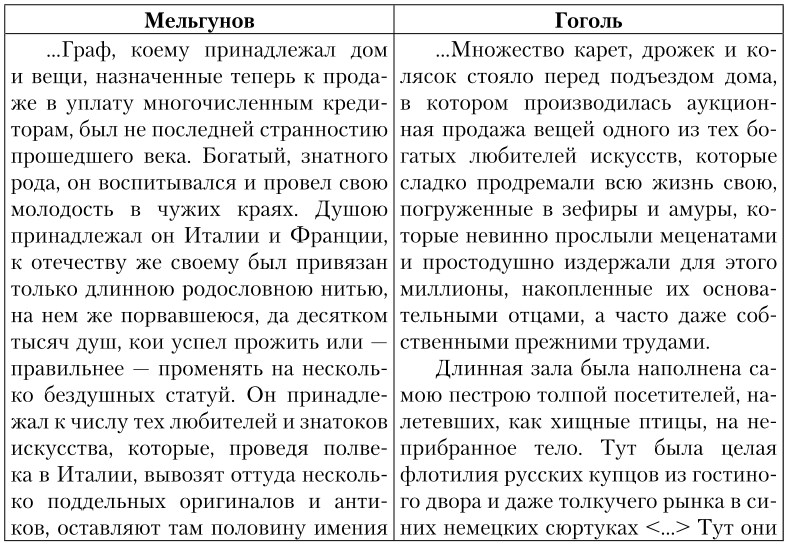

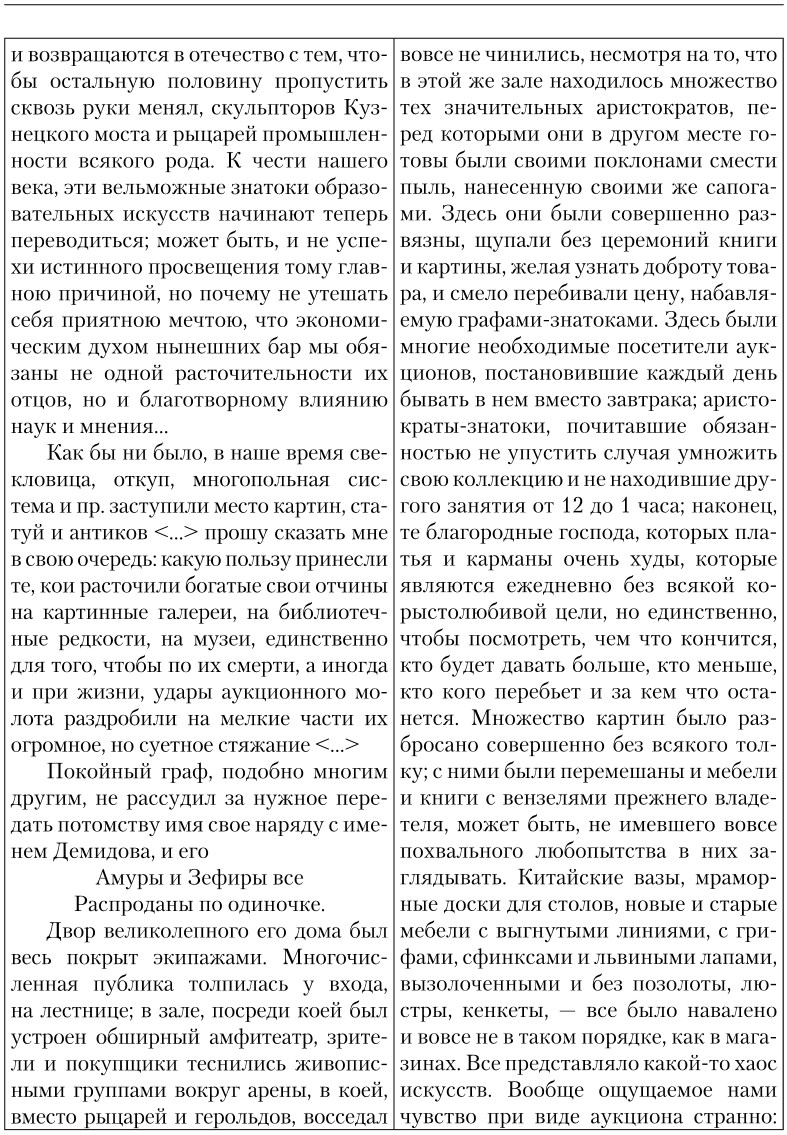

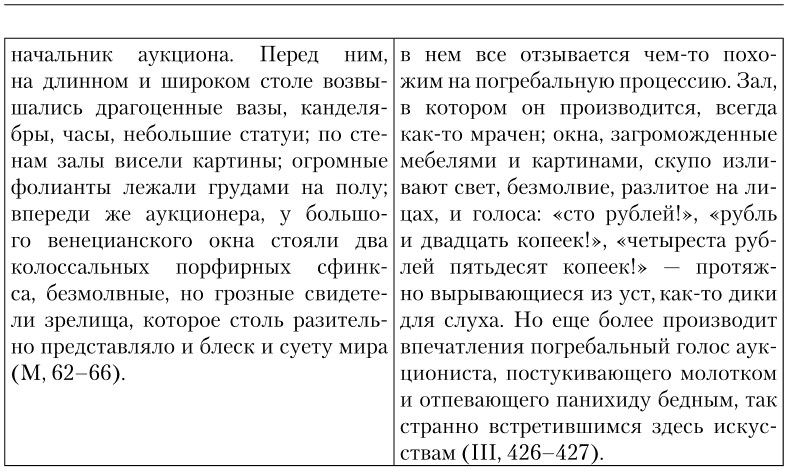

Соответствия, которые обнаруживает петербургская повесть Гоголя «Портрет» (1835) с оригинальной и переводной литературой начала 1830-х гг., позволяют углубить сложившиеся представления о творческом методе писателя, о том, как он воспринимал и переосмысливал современные ему художественные произведения, в какой-то мере опираясь на их образную систему. Таковы, в частности, не отмеченные исследователями прямые текстуальные совпадения начала второй части «Портрета» с описанием аукциона в повести «Кто же он?» (1831), входившей в сборник Н. А. Мельгунова «Рассказы о былом и небывалом» (1834)[591].

Автор повести Николай Александрович Мельгунов (1804–1867) входил в круг любомудров (мы уже говорили о них выше). С Гоголем он познакомился, очевидно, через М. П. Погодина в Москве в 1832 г. и почти сразу захотел привлечь Пасичника к сотрудничеству в альманахе «Шахерезада», намечая это совместное с И. В. Киреевским и Е. А. Баратынским издание на 1833 г.[592] Но вместо альманаха в начале 1834 г. он выпустил сборник «Рассказы о былом и небывалом», состоявший из четырех повестей. Свой замысел автор декларировал уже в предисловии, утверждая, что в искусстве, как в жизни, нет «ни голой правды, ни голого вымысла. Правда стыдлива и носит покров, но этот покров должен не скрывать, а только прикрывать ее строгие фермы. Задача искусства – слить фантазию с действительной жизнью.

Счастлив Автор, если в его Рассказах заслушаются былого как небылицы, а небывалому поверят, как были» (М, IV).

Такое же явное (хотя и не всегда органичное) переплетение вымысла и своеобразной документальности, легенды и факта, фантастического и реального определяло содержание повести «Кто же он?». Ее рассказчик – во многом, как следует из контекста,

Однако в повести своеобразный двойник поэта оказывается таинственным старым богачом Вашьяданом, который принял обличье умершего и завладел на аукционе его перстнем, чтобы обрести власть над Глафирой Линди– ной – невестой поэта. Вкравшись в доверие к ее отцу, Вашьядан использует свой магнетический «взор» и похищает девушку из родительского дома. Следующей весной, во вторую годовщину смерти друга, на прогулке в густом лесу рассказчик находит умирающую Глафиру. Она рассказывает ему о своей жизни с «духом-соблазнителем» в фантастических лесных чертогах и о том, как внезапно явившиеся «чудные служители» объявили Вашьядану, что срок его настал, и защекотали до смерти. Приступили и к ней, но с небес раздался голос: «Она невинна!» Глафира умирает на руках у рассказчика, и с тех пор каждый год в этот день над ее могилой слышен адский хохот, потом он умолкает, «и тихий, нежный голос, нисходящий с эфирной выси, произносит слова: “Она невинна…”» (М, 132). После этого род Линдиных угас.

«Кто же он?» – кто на самом деле Вашьядан? – вот, якобы, загадка повествования. Но, изображая главного героя, рассказчик наделяет его отчетливыми «демоническими» приметами, хорошо известными читателю романтической литературы конца 1820-х – начала 1830-х гг. Примечательны в этом плане прямые переклички и реминисценции повести Н. А. Мельгунова с романом Ч. Р. Метьюрина «Мельмот Скиталец» и повестью Э. Т. А. Гофмана «Магнетизер». Последняя была переведена самим Д. Веневитиновым и появилась в журнале «Московский Вестник» под названием «Что пена в вине, то сны в голове»[593]. Русский же перевод романа Метьюрина в 1833 г., по мнению исследователей, принадлежал самому Н. А. Мельгунову. То есть необыкновенно лучистый взор Вашьядана, магически воздействующий на людей, некоторые особенности поведения, способность перевоплощаться прямо восходили к образу Мельмота Скитальца[594]. Эти же особые «демонические» приметы роднили героя не только с Мельмотом, но и – на наш взгляд, в гораздо большей степени! – с доктором Альбаном из повести Гофмана, какую связывает с произведением Мельгунова мотив внезапного колдовского разрушения рода, семьи: «…наделенный дьявольской властью над людьми магнетизер Альбан втирается в дом барона Ф. в качестве друга его сына, своими чарами воздействует на молоденькую дочь барона Марию и обретает над ней полную власть. Девушка умирает во время венчания со своим нареченным женихом, ее брат гибнет на поле боя, умирает и старый барон, не будучи в силах вынести гибель своих детей. Опустевает старый дворянский замок»[595]. Причем некоторые характерные «демонические» черты, связанные с тем же мотивом, стали предметом изображения в повести любомудра В. П. Титова «Уединенный домик на Васильевском» 1828 г. – обработке устного рассказа А. С. Пушкина[596] – повести, которую Мельгунов не мог не знать!

Характерно, что Вашьядан, как и Мельмот Скиталец, Альбан, Варфоломей (герой повести «Уединенный домик на Васильевском»), резко противопоставлен другим персонажам, в первую очередь – своими мистическими качествами. Читатель легко распознавал «демонический» тип героя по загадочному происхождению, особым приметам внешности, по сверхчеловеческим способностям воздействовать на других и резко менять облик, а главное – по принципиальному противоречию его поступков общественной морали. При этом в повести подчеркивались и литературный генезис самого образа, и его связи с фольклором, сказкой.

По намеку богача, на самом деле он граф Сен-Жермен, и дальнейшая характеристика героя в данном плане: «…как некоторые уверяли – еврей, алхимик, духовидец и чуть-чуть не Вечный Жид» (М, 99), – обнаруживает своего рода параллель к иронической характеристике Сен-Жермена в пушкинской повести «Пиковая дама» (1834): «…он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня, и прочая. Над ним смеялись, как над шарлатаном… впрочем Сен-Жермен, несмотря на таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный <…> бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами <…> Старый чудак…»[597] и т. д. А его необычный «огненный взор» (Мельмота, Аль– бана, Варфоломея) ассоциируется у рассказчика со «змеиным» (М, 114–115), и это восходит к средневековым представлениям о дьяволе-змие. Откровенно сказочны мотивы похищения Глафиры из родительского дома, ее пребывания в лесных чертогах (ср., например, мотив похищения девушки Психеи чудищем– оборотнем). При этом, словно в сказке, богатство Вашьядана почти не влияет на развитие действия: оно как бы оказывается на втором плане, представляя и «типично дьявольский атрибут», и характерную, но не главную, с точки зрения автора, черту современного ему общества, соответствующую «экономическому духу» XIX в. Недаром в конце повести, отвечая на предполагаемый недоуменный вопрос о герое: «Не чародей ли в союзе с дьяволом?» – рассказчик достаточно уклончив: «Теперь не средние века!» (М, 137).

До конца повествования рассказчику (а значит и читателю) так и не удается проникнуть во «внутренний мир» Вашьядана, узнать его мысли, истинные мотивы поступков и чувства, которые испытывает герой. Его «поведение, характер, таланты… были столь загадочны, что из них можно было выводить какие угодно заключения. Он сам не говорил о себе ни слова и старался отклонять нескромные вопросы любопытных» (М, 99). Но, вместе с тем, подобное внутреннее отчуждение способно парадоксально сочетаться у героя с неким «всеобщением», стремлением соблюсти внешние приличия, подыграть собеседнику. Заметим, что для этого только лицедейства или лицемерия явно недостаточно. Ведь, по свидетельству рассказчика, старый богач «был в полной мере героем и душою общества. Нельзя было надивиться той свободе, с какою он, как бы сам того не примечая, переменял обхождение, разговор с каждым из собеседников, умел применяться к образу мыслей, к привычкам, к образованности каждого, умел казаться веселым и любезным с девушками, важным и рассудительным со стариками, ветреным с молодежью, услужливым и внимательным к пожилым дамам» (М, 76–77).

Так же противоречива и оценка рассказчиком внешности и возраста героя. Сначала Вашьядан предстает в облике умершего молодого поэта, то есть, учитывая бытовавшие тогда представления о возрасте (и отмеченную соотнесенность с жизнью Д. Веневитинова), – в облике двадцатилетнего. А в театре рассказчик уже видит «человека лет тридцати», который тут же сообщает о своем появлении в Москву после «тридцатилетнего» отсутствия (М, 50). Затем лишь подтверждено, что Вашьядан «был говорлив, весел, развязен и нисколько не казался стариком в шестьдесят лет» (М, 71). При этом, за счет хронологической привязки действия к концу 1820-х гг., молодость и зрелость 60-летнего героя, видимо, должны относиться к XVIII в., а 30-летняя внешность делает его почти ровесником XIX в. В подтверждение этого Вашьядан может представлять собой два разновозрастных и принципиально различающихся типа людей своей эпохи, сочетая роль Чацкого, которую он, по собственному признанию, «уже несколько раз играл», и роль Фамусова (М, 59).

С этим удивительно схожа более поздняя характеристика Чичикова: «В разговорах с сими властителями он очень искусно умел польстить каждому <…> О себе приезжий, как казалось, избегал много говорить; если же говорил, то какими-то общими местами, с заметною скромностию, и разговор его в таких случаях принимал несколько книжные обороты <…> Приезжий во всем как-то умел найтиться и показал в себе опытного светского человека, О чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его <…> Говорил ни громко, ни тихо, а совершенно так, как следует» (VI, 12–13, 16–18; ко всему этому следует добавить слухи о Чичикове как «миллионщике» и «антихристе»).

Совмещение противоречивых черт указывает на изначальную двойственность Вашьядана. Он похож на умершего друга рассказчика, но обнаруживает абсолютно иные качества: если тот был молодым «ангелом», старый богач – «змей», который внутренне отчужден от людей, но «герой и душа общества». Подобное двойничество приводит к тому, что герой в какие-то моменты утрачивает индивидуальность, как бы растворяясь в окружающих, поскольку отчуждение и обезличенность явно присущи изображаемому обществу в целом. Таким образом, противоречия натуры «демона», его «гордыня», вызов миру и человечеству, по существу, подменены у Вашьядана довольно внешним двойничеством, некой аморфностью, мельтешением, «всеобщением», некой – при всей изменчивости облика и поведения – безликостью богача, его мелкими эгоистическими устремлениями, а это характеризует и общество, где он «герой и душа». Показательно, что в повествовании нет «музыки сфер», сопровождавшей появление Мельмота Скитальца, и той особой таинственной атмосферы, которая нагнеталась в упомянутых произведениях Метьюрина и Гофмана.

У Мельгунова мистическое рассматривается в достаточно будничном, иногда даже явно бытовом плане, и, хотя отчетливо связано с основами изображаемого мира, вряд ли способно их поколебать. «Дух-соблазнитель» в современной (подчеркивает автор) действительности попросту зауряден, несмотря на свои особые качества. Даже обман, посредством которого магнетизер завладевает Глафирой, мало чем отличается, в конечном счете, от женитьбы богатого старика на молоденькой девушке. В этом плане «демонизм» Вашьядана может быть истолкован как

С этой точки зрения Вашьядан, как и Альбан у Гофмана, по-видимому, представляет собой «мелкого беса» – одну из градаций литературного «демонического» типа, лишь соотносимую с настоящей мифологией. Нужно оговорить, что под «демоническим» типом мы понимаем особый тип литературного романтического героя, который персонифицирует ирреальную силу Зла, в той или иной мере проявляет качества, которые интерпретируются автором и читателями как «дьявольские», и потому отчуждается от общества, противопоставляется иным типам героев в изображаемом мире. Довольно условная градация «демонизма» в данном случае обоснована степенью проявления мистического, положением героя в обществе и своем окружении, мотивировкой его сверхчеловеческих свойств, особенностями внешности героя и его внутреннего мира, а также значением художественного конфликта. Рассмотрим эту градацию на соответствующих примерах.