Книги

Петербургский текст Гоголя

Иным представлялось читателю художественное время в фантастическом романе А. Ф. Вельтмана «MMMCDXXLVIII год. Рукопись Мартына-Задека» (1833). Предваряя изображение далекого будущего, автор утверждал в предисловии: «Одно только время может удостоверить в справедливости описываемых событий.

Воображение человека не создавало еще вещи несбыточной; что не было, чего нет, то будет. Обычаи, нравы и мнения людей описывают параболу в пространстве времени, как кометы в пространстве вселенной. Если б человек был бессмертен, то в будущем он встретил бы прошедшее, ему знакомое»[549]. Поэтому изображенное в романе грядущее как бы синтезирует черты всех эпох на основе античности. Так своеобразно воплощается идея исторической цикличности, усвоенная романтиками.

У Гоголя по-другому. Отсутствие в «Портрете» соответствующих оговорок и мотивировок заставляет признать сюжетное время «истории Черткова» в достаточной степени условным, лишь обозначенным реалиями начала 1830-х гг. Его границы должны быть установлены периодом жизни героя, но они оказываются значительно шире потенциального времени действия. При этом изображение действительности попадает как бы в «двойную раму»: широкую – сюжетную и узкую – хронологическую. Временная реалия в данном случае указывает и на то, что действие происходит в определенный исторический период, и на соответствие (или несходство) сюжетного и хронологического отсчета.

В рамках хронологии возрастные изменения Черткова обретают свой особый смысл. Герой неестественно быстро

Условность сюжетного времени свидетельствует о том, что «история Черткова», сохраняя внешние черты жизнеописания, представляет собой «историю души». И это, по-видимому, обусловливает несколько абстрактный характер возрастных изменений героя. В самом начале повести молодость (и даже юность) художника – скорее, не возраст, а соответствующее состояние духа, со свойственными ему тогда возвышенностью и чистотой, которые не поддаются однозначной (в том числе и временной) оценке. Но стоит герою утратить чистоту помыслов, позволить алчности охватить «все чувства» – его естественное развитие нарушено. И в дальнейшем, когда Чертков поймет, на что загубил «безжалостно все лучшие годы… юности» (III, 442), возможность творчества будет безвозвратно утрачена. Забвение высоких идеалов в погоне за чистоганом оборачивается для молодого художника отказом от своей личности и таланта, от искусства, отпадением от природы.

Заметим, что, по сути, превращение Черткова в «живого мертвеца» подобно финалу задуманного Д. В. Веневитиновым романа о судьбе Владимира Паренского – аристократа, «сына века», губящего всё и вся, а в конечном итоге себя. Такая духовная деградация героев, видимо, связана с особенностями среды и «характером эпохи», «раздробленностью» общества. Однако если Владимир Паренский должен был, по замыслу автора, пройти достаточно долгий путь по ступеням падения, то в «истории Черткова» события оказываются как бы «спрессованы» и во времени, и в пространстве. Неестественно стремительные «взлет и падение», вероятно, объясняются тем, что герой в «Портрете» – художник, пусть неудавшийся! – натура, в представлении романтиков, высшей одухотворенности. Это лишь намечено Веневитиновым в образе Паренского. Насколько можно судить, различны и побудительные мотивы героев, особенности художественного конфликта и его жанрового воплощения. Изображенный Гоголем «миг» явно передает общие тенденции современного писателю развития и этим «внутренне» похож на роман, но не идентичен ему. Ответ, почему золото, расчет и пошлость торжествуют, а искусство и красота служат наживе, кроется в самой сути изображенного Гоголем мира. Этот мир во многом уже алогичен, неестествен: в нем, например, нет места архитектуре, которую автор называет в «Арабесках» изначальной, наиболее близкой к природе формой искусства (VIII, 74). Город в «Портрете» фактически лишен пейзажа, нет и целостного архитектурного облика (своего лица), известных всем достопримечательностей. Этим гоголевский Петербург разительно отличается от гармоничного, «стройного», «великолепного» града Петра во «Вступлении» к «Медному всаднику» (1833) – поэме с подзаголовком «Петербургская повесть», которую, вероятнее всего, Гоголь знал от автора[550].

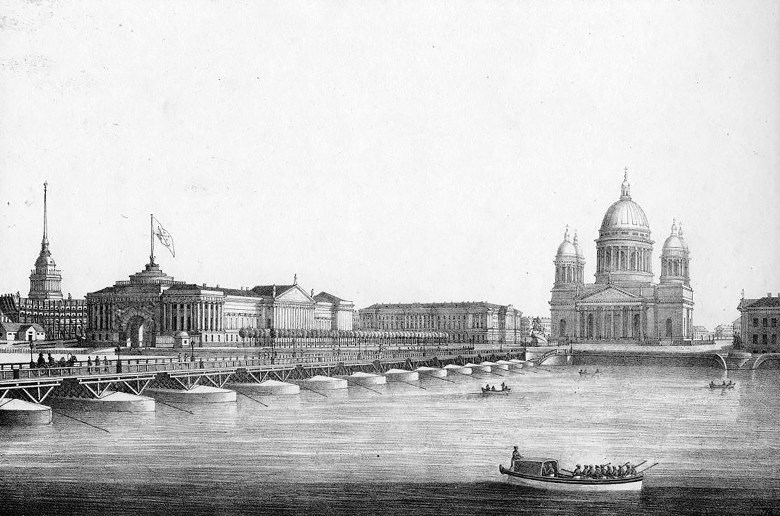

Исаакиевский наплавной мост через Неву

В «Портрете» столица России показана в ином свете. Там названы лишь три петербургские реалии, относящиеся к началу «истории Черткова»: 1) Щукин двор – рынок по соседству с Апраксиным двором; 2) «небольшой деревянный дом на Васильевском острове в 15 линии» (III, 406) – на самой окраине Петербурга; 3) хорошо знакомый герою (и автору) плавучий «Исакиевский мост» на Неве[551], который упоминает старик с портрета, являясь Черткову (III, 409). То есть, пространство города складывается из отдельных – названных и неназванных – частей (локусов), где происходит (или может произойти, по предсказанию старика) действие. Между этими частями, как правило, нет связи. Например, последовательно не изображены: дорога от Щукина двора на Васильевский остров, путь Черткова из его квартиры на выставку картины и обратно. Дороги – символа преодоления и соединения пространства – для Черткова как бы и не существует: ему не дано нормального развития («пути»)[552], он каждый миг своей жизни (после того, как обнаружил ужасный портрет) будет замкнут в определенной, жестко отграниченной от других точке пространства. В другие, столь же ограниченные точки герой попадает почти мгновенно, «скачком». Эти разобщенные части (локусы) городского пространства жестко разграничены и статичны, а тем самым противопоставлены «живому», целостному, изменчиво-текучему природному миру.

Такой же смысл имеет и противоестественное «постоянное петербургское» время года. Ведь естественное течение суток и смена времен года характерны для народного мира «Вечеров» («Вечер накануне Ивана Купалы» – «Майская ночь» – «Ночь перед Рождеством»), «Глав исторической повести», фрагментов исторического романа, глав повести «Страшный кабан». Отчасти таким был показан Петербург в повести «Ночь перед Рождеством». А вот на Невском проспекте, как сообщает одноименная повесть, «в три часа вдруг настает весна; он покрывается весь чиновниками в зеленых вицмундирах» (III, 14). В «Портрете» и «Невском проспекте» время года оказывается или принципиально не маркированным, почти «постоянным», ибо о нем не упомянуто, или – что имеет тот же смысл – распадается на одинаковые промежутки. Так, например, по утверждению автора, в любой сезон неизменен час появления на Невском определенной общественной группы (чиновники, гувернеры с питомцами и т. п.). При этом существенно меняется и восприятие времени героем.

Естественное течение суток представлено в начале «истории Черткова»: вечер, когда приобретена картина, – лунная ночь – утро обогащения – дневной визит дамы и ее дочери – вечер «мотовства» – опять ночь. Далее значимым остается лишь закрепленное «время работы»: второй дневной визит заказчиц и продажа Психеи («Души») на третий день. Остальная часть суток уже не изображена, поскольку отныне бесплодна для героя. Так его повторяющаяся «дневная работа» становится ограничением постоянным, ибо подготавливает безликую череду «дней» ремесленничества, где «день» почти утратит свое значение как «рабочая» часть суток и естественная единица отсчета. И этот постоянный недостаток времени нарушает развитие художника: «Время его, наконец, было так разобрано, что он ни на минуту не мог предаться размышлению… Наконец, чтобы ускорять свою работу, он начал заключаться в известные, определенные, однообразные, давно изношенные формы» (III, 419).

Естественное восприятие, переживание времени Чертковым и его относительно свободное перемещение в пространстве характерны для периода, пока духовное развитие соответствует молодости героя. Тогда же в повествовании фиксируется «момент» действия: «…в то время… остановился <…> Противник в это время отступился <…> В эту минуту он взглянул на стену…» (III, 402407) – и т. п. Дальнейшие ограничения, обособление героя во времени и пространстве индивидуализируют его восприятие времени. Для Черткова оно как бы останавливается, теряя границы, когда исчезает объективная точка отсчета: без «момента» действия, вне временных реалий его жизнь утратила четкую соотнесенность с действительностью. В этот период возможен только «внутренний», субъективный отсчет времени героем – от продажи Психеи («Души»).

Нормальное восприятие времени частично восстанавливается у Черткова на «один день», когда «вся жизнь его была разбужена в одно мгновение, как будто молодость возвратилась к нему, как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова» (III, 422). Возникает и «момент» действия, который сопровождает прозрение героя: «Вошедши в залу, нашел он <…> С минуту… стоял <…> в эту минуту ожили в душе его те напряжения и порывы…» (III, 421–423). Возникает и живая связь с действительностью. Русский читатель в 1835 г. вряд ли мог не соотнести описание шедевра, присланного из Италии, со знаменитой картиной «Последний день Помпеи», о которой сообщали все российские газеты и журналы в 1834 г. Но в повести описание шедевра, история его создания имеют большее значение, нежели только смысловая и хронологическая перекличка с картиной Брюллова. Это идеал, перед которым герой осознает творческую несостоятельность, и своеобразный предел в его внутренней жизни. Естественные категории искусства «мгновение» и «жизнь» сталкиваются здесь с меркантильным расчетом, ремеслом, убивающим все живое, с бездарными, но выгодными портретами и, кажется, вот-вот пробудят почти угасшую духовность героя.

Однако, хотя «искры таланта» вроде бы «вспыхнули снова», выясняется, что время для их роста упущено. Чертков уже ограничен в мысли и чувствах, следовательно – и в движениях кисти тоже: «Кисть его и воображение слишком уже заключились в одну мерку, и бессильный порыв преступить границы и оковы, им самим на себя наброшенные, уже отзывался неправильностию и ошибкою. Он пренебрег утомительную, длинную лестницу постепенных сведений и первых основных законов будущего великого <…> какое-нибудь незначущее условие, знакомое ученику, анатомическое мертвое правило – и мысль замирала, порыв бессильного воображения цепенел нерассказанный, неизображенный; кисть его невольно обращалась к затверженным формам <…> И он чувствовал, он чувствовал и видел это сам!» (III, 423). На этом фоне попытка восстановить развитие способностей, возобновить духовную жизнь заранее безуспешна для героя, даже если он сознает это сам. Именно тогда и обнаруживается его неестественное возрастное изменение. Оказывается, 20-летний Чертков в период от начала до середины 1830-х гг. достиг «тридцати с лишком лет». Как явствует из текста, его характер и привычки разительно переменились, приобрели «старческие» черты. К этому закономерно привело развитие низменной страсти, «любостяжательства», обусловившее постепенные ограничения пространства и времени героя. Потому и сам результат сопутствующего «возрастного скачка» предстает отнюдь не случайным.

Согласно указанию автора, после своего прозрения Чертков вплотную подошел к 35-летнему возрасту. Это «середина жизни», время зрелости, наивысшего расцвета талантов («акме» – в представлениях Античности и Средневековья[553]). Если же в таком возрасте у человека наступает упадок способностей, деградация личности – это свидетельствует о чудовищном нарушении его развития, а возможно, и жизни всего окружающего его мира. С другой стороны, Чертков фактически сравнялся с «меркантильным XIX веком» (в 1834 г. ему идет четвертый десяток). Так он становится «героем своего времени», подобно Владимиру Паренскому, воплощая своей трагической судьбой наиболее опасные, с точки зрения автора, разрушительные тенденции современного общественного движения. Можно согласиться с наблюдением о возрасте героя во 2-й редакции: тут «как и всегда у Гоголя, возрастная характеристика… сопрягается с историческим “возрастом” нации, к которой он (здесь: Чартков. –

В дальнейшем, по мере того как «зависть до бешенства» овладевает душой Черткова, его пространство, прежде обособленное, расширяется до пределов петербургского мира: «Он развязал все свои золотые мешки и раскрыл сундуки <…> Нигде, ни в каком уголке не могли они (картины. –

Соответственно деформируется и облик героя. Он уподобляется «демону в портрете»: неподвижные или искаженные старческие черты лица, на котором «глаза сверкали почти безумно» (III, 425). Это сходство мотивировано «меркантильными внушениями» портрета и «старческим» характером алчности, которая свойственна «дряхлому» миру. Вместе с тем, изменения возраста и внешности Черткова объяснимы и руссоистским представлением о «несовершенстве» человеческой природы (например: «У стариков уже нет возможности избавиться от своих недостатков; их сетования тщетны. Нежная юность – единственный возраст, когда человек еще имеет все для того, чтобы исправиться»[555]). С другой стороны, деформация, искажение облика используется здесь как один из самых распространенных приемов гротеска. Подобный «гротескный образ, – по мысли М. М. Бахтина, – характеризует явление в состоянии его изменения, незавершенной еще метаморфозы… Отношение к времени, к становлению – необходимая конститутивная (определяющая) черта гротескного образа. Другая связанная с этим необходимая черта его – амбивалентность: в нем в той или иной форме даны (или намечены) оба полюса изменения – и старое и новое, и умирающее и рождающееся, и начало и конец метаморфозы»[556].

Заметим, что у Гоголя неестественное, гротескное изменение героя происходит по закономерностям, свойственным изображаемому миру, и свидетельствует о разрушительно-демонических тенденциях в обществе. Новое, рождающееся, здесь парадоксально означает «апокалиптическую перспективу», губительную для человечества: это движение «вспять» и завершение развития, самой Истории. «Старческий», разрушительный хаос – то, что ждет мир без движения, гармонии, искусства, – по мысли писателя, уже заметен в обществе и овладевает душами, мертвеющими, как сама «эпоха», сквозит во внешности, укладе жизни, привычках людей. На это указывает и множество изобразительных форм, которые принимает и создает петербургский мир. Градация их – между искусством и ремеслом. Самые низкие: «…пестрые, грязные, масляные малевания» (III, 402), что продаются в лавке купца, – претендуют «на несколько уже высший шаг искусства» по сравнению с лубком, но не затрагивают душу. Это ремесло, искажающее природу и людей, принадлежит «скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку» (III, 403). Распространенность таких поделок показывает, что ремесло всюду «самоуправно» (словечко из 2-й редакции) подменяет живое искусство, а косность и автоматизм, несоответствие частей целому, свойственные подобным формам, по-видимому, характеризуют и особенности восприятия тех, кто это «создает» или «потребляет». И для большей части народа, столпившегося перед лавкой в Щукином дворе, «картина служит или знаком уже известного, причем в окарикатуренной, “смешной” форме (то есть определенная, хотя и очень низкая эстетическая реакция), или поводом для общения и обмена слухами, для простого времяпрепровождения. В обоих случаях нивелируется – полностью или в значительной мере – эстетическая функция искусства»[557]. Так, для владельца лавки его картины – товар «самого первого сорта… только что получены с биржи, еще и лак не высох и в рамки не вставлены» (III, 403).

Подобное отношение к «изящному», определяющее позицию героев и даже целых общественных групп, явно связано с «меркантильным веком». Сошедший с портрета старик прельщает Черткова легким обогащением за счет ремесла. Квартальный надзиратель полагает, что лишь «недостаток средств» мешает молодому художнику достигнуть совершенства в картинах (III, 412). У всех заказчиков Черткова, начиная от светской дамы и ее дочери, чувство прекрасного утрачено или извращено, они убеждены в служебном предназначении искусства, его сервилизме. Красота для них – некий канон, внешняя, показная благопристойность, маскирующая физические и нравственные недостатки, скрывающая отсутствие настоящей духовной жизни, – та иллюзия естественного, что должна выглядеть правдиво, не более. Подобные представления об искусстве, его функциях, определенное неразличение

Пример Черткова показывает, как влияет на судьбу художника утрата нравственных и эстетических критериев. В отношении героя к искусству уже изначально заметен некий меркантильный оттенок (мечты отыскать старинный шедевр и завладеть им), а далее он привыкает к чертам «ужасного портрета», исполняет его пожелания, соглашается продать свое оригинальное произведение – Псишею, погружается в ремесленничество и, наконец, уже не стыдясь, для увеличения гонорара начинает прибавлять заказчикам «лишнюю черту красоты… хотя бы эта красота была во вред самому сходству» (III, 419). «Удержавшееся», но трансформированное таким образом понятие о красоте позволяет герою оценить присланный из Италии шедевр (а на его фоне – всю глубину своего падения), а затем обнаруживать, приобретать и уничтожать другие шедевры, а тем самым разрушать «гармонию мира». Страсть

Переход Черткова от молодости к дряхлости, от изначально верных суждений о портрете и ремесле – к общепринятой утилитарной позиции глубоко закономерен.