Книги

Манхэттенский проект. Теория города

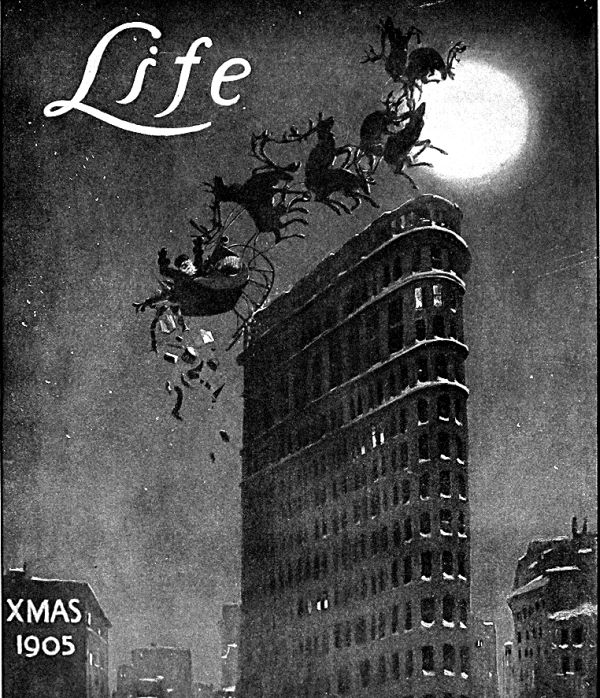

Когда в Нижнем Манхэттене возводили первый небоскреб, скептически настроенные зрители обзывали его «идиотским сооружением»[144]. Но если архитектура города что-то и означает, тогда, по утверждению Беньямина, это полная противоположность глупому игнорированию реальности. В начале XX века, когда небоскреб «Утюг» был самым заметным сооружением в Нью-Йорке, журнал Life поместил на обложку своего рождественского номера иллюстрацию, на которой сани Санта-Клауса с подарками врезаются в темноте в башню этого культового здания. Кажется, это правильное изобразительное выражение сущности архитектурной формы города, которую историк архитектуры Манфредо Тафури резюмирует термином, заимствованным у Макса Вебера: расколдовывание. Истинная функция нью-йоркских небоскребов не в том, чтобы порождать мечты (как хотел бы Колхас), а в том, чтобы сокрушать их одну за другой.

Тафури, на несколько лет опередивший книгу Колхаса с конкурирующей аналитикой архитектуры Нью-Йорка, основывается на простом наблюдении. В классической античности здание должно было служить отражением определенных, видимых ценностей. Однако с приходом капитализма возник разрыв между эйдосом и этосом, между тем, как строятся здания, и тем, как живут люди. Следствием этого является то, что архитектоническая форма начинает посылать противоречивые сообщения. Например, стена из стекла может быть выражением фашизма, социализма или капитализма.

В этом вопросе Тафури почти полностью согласен с Колхасом, который назовет это состояние «великой лоботомией»[145]. Жизнь, происходящая внутри современного небоскреба, замечает Колхас, имеет мало общего с внешним фасадом здания. Живая форма внутри не может отражать архитектурную форму снаружи. Этот процесс приводит к окончательному кризису, потому что, пишет Тафури, «архитектурная идеология больше не имеет никакой цели»[146]. Здания больше не основаны ни на теории, ни на утопии; они не передают ни философии, ни идеала.

В то время как Нью-Йорк представляет собой прекрасный пример идеологического кризиса архитектуры, Вашингтон, округ Колумбия, играет диаметрально противоположную роль. «Неслучайно, – утверждает Тафури, – что наименее необходимый экономически город в Америке также является наиболее „скомпонованным“‹…› В Вашингтоне ностальгические воспоминания о европейских ценностях оказались сконцентрированы в столице того общества, чье стремление к экономическому и промышленному развитию вело к конкретному и преднамеренному разрушению этих ценностей»[147]. План новой столицы США авторства Пьера Шарля Ланфана был призван стать непрерывным диалогом между ценностью и формой, идеалом и реальностью, исходящим из разума одинокого, рационального, европейского индивида. Его монументальный урбанистический дизайн редко руководствуется прагматическими соображениями, которые обязательно меняются со временем. План города по сей день отражает тот дух Просвещения, которым дорожили люди восемнадцатого века.

В Нью-Йорке, напротив, форма подчинена функции, которая всегда многообразна и изменчива. Рука, управляющая архитектурой города, не невидима, ее просто нет или, по крайней мере, она слишком слаба. В отличие от вашингтонского пейзажа, городской пейзаж Манхэттена нельзя считать театром, в котором здания, подобно хорошо подготовленным актерам, выражают связные мысли и играют определенные роли, отражающие написанное в сценарии или воплощающие художественный замысел режиссера. Тем не менее сказать, что в делирии Нью-Йорка есть какое-то разумное зерно, не менее верно, чем сказать, что в разумности Вашингтона определенно есть какая-то доля безумия.

Адорно и Хоркхаймер показывают, что попытки Просвещения расколдовать мир, поставить рациональность на место веры, «разрушить мифы и свергнуть воображение посредством знания»[148] привели к созданию новых мифологических сил, которые вполне могли быть еще более обманчивыми и жестокими, чем предыдущие. Разум легко может породить, а не победить безумие. Манхэттенский проект – это собственная попытка Беньямина стряхнуть с себя мифический кошмар, хотя некоторые недоброжелатели могли бы утверждать, что он лишь вновь возвращается к новому воображаемому порядку. Его рабочая гипотеза состоит в том, что, хотя «возведение городской жизни до уровня мифа»[149] является одним из самых основных жестов современности, это заклинание наиболее эффективно действует на чужаков. Городских инсайдеров измеряют не количеством лет, которые они прожили в городе, а их растущим чувством разочарования в нем. По этой причине Э. Б. Уайт описывает Нью-Йорк как единственный город, «который воспринимает себя с долей сомнения»[150].

Главный герой в книге Тафури о Нью-Йорке – человек по имени Раймонд Худ, выбивающийся из мифологического стереотипа профессии архитектора первой половины XX века, где лучшим примером могут служить индивидуалист и харизматичный провидец Фрэнк Ллойд Райт, он же Говард Рорк из книги Айн Рэнд. Архитектор Худ не отделяет себя от бизнесмена Худа. Строительная площадка понимается как место концентрации не идей, а капитала. Каким бы ни оказался стиль фасада (его проекты не страдают единообразием), Худ считает его «добавочной ценностью»[151].

Худ предполагает, что здания строятся ради неотложных потребностей, а не в результате порыва творческого вдохновения, всеохватывающего рационального плана или явной приверженности определенной идеологии. То, что имя Худа не на слуху, только подтверждает его точку зрения: архитектор – не автор. То, что имя проектировщика и его идеи окажутся забыты, в то время как построенное по его проекту здание будет продолжать приносить прибыль своему владельцу, будет оставаться удобным для его обитателей и не вызывать отторжения у уличного наблюдателя, – прямая демонстрация успеха архитектора. С этой точки зрения почти столетие спустя четыре манхэттенских проекта Худа, по-видимому, доказывают свою респектабельность. Каким бы ни был эйдос его построек, их этос остается прежним: достижение полного и абсолютного овеществления.

Тафури и Колхас согласны с тем, что Рокфеллеровский центр, самый знаменитый проект Худа, является несколько неожиданным апогеем архитектурного наследия Нью-Йорка. Но их интерпретации этого человека и его работ расходятся. Здесь текст Беньямина почти точно следует по стопам Тафури, что сделаю и я в оставшейся части этой главы.

Какие бы идеи ни стояли за проектом Рокфеллеровского центра, Тафури утверждает, что они «были лишены всякого утопического характера»[152]. Даже традиционная роль архитектора как единственного создателя была заменена комитетом проектировщиков (хотя Худ по-прежнему считается их движущей силой). Кластер зданий не пытается конкурировать со сложившимися вокруг него городскими институтами. Эти три квартала Мидтауна подобны острову, который не перекрывает поток городского течения. Это подводит Тафури к формулировке утверждения, что проект Худа «представляет окончательное решение общей дискуссии о структуре американского города. В ответ на попытки осуществлять всеобъемлющий контроль над городским организмом [как в Вашингтоне] он продемонстрировал, что единственный тип [архитектурной] деятельности, имеющей реальную возможность влиять на динамику города, – это деятельность, ограниченная по масштабу и полностью соответствующая существующим традиционным законам развития города»[153].

Рокфеллеровский центр – это наглядный пример того, что Тафури называет «расколдованной горой»[154]. Это отдельное здание или группа зданий, спроектированных в соответствии с различными частными и общественными интересами, результат взаимодействия множества капиталистических и социальных сил, которые борются и играют друг с другом до тех пор, пока на – в буквальном смысле – краеугольном камне не установится определенное равновесие. Инструментальный успех проекта Худа стал, таким образом, последним гвоздем, забитым в гроб дальновидного городского планирования: «Реализм – до степени цинизма, – бывший характеристикой проекта Рокфеллеровского центра, ознаменовал конец любого утопического идеала всеобъемлющего общественного контроля над структурой урбанистического пространства»[155].

С этого момента любая попытка восстановить утраченное очарование городского приключения (то, что до сих пор пытаются делать Колхас и другие звездные архитекторы XXI века, хотя обычно в городах, отличных от Нью-Йорка) может быть в лучшем случае анахронизмом, а в худшем случае – авантюризмом. То, что доминирует в столичном пейзаже после того, как магия его архитектонической формы была раскрыта как ловкость рук, – это, по словам Тафури, лишь изолированные расколдованные горы, чистые структуры, лишенные смысла, «предназначенные не нести никакого сообщения, кроме своего сюрреалистического присутствия»[156].

Поэтому, полагает Тафури, неслучайно в 1933 году, когда Рокфеллеровский центр находился в завершающей стадии проектирования, на вершине недавно построенного Эмпайр-стейт-билдинг состоялось убийство Кинг-Конга, символически отразившее то, как «технологическая цивилизация побеждает иррациональную сентиментальность „благородного дикаря“»[157]. В этом смысле небоскреб, который задумывался как символ неукротимой воли и стремления человечества к небу становится агентом безжалостной демистификации. В Нью-Йорке всё, что выглядит заколдованным, со временем превращается в бетон.

Вплоть до конца века корпорации одна за другой строили свои изолированные городские штаб-квартиры в виде таких супернебоскребов, каждый из которых представлял собой «город под одной крышей»[158]. Но город в городе – это на самом деле антигород. Корпоративные арендаторы были способны лишь отступить или укрыться, а не понять или повлиять на кажущийся хаос и иррациональность городского ландшафта, окружавшего их конструкции из стали и стекла. Типичный небоскреб, построенный после Рокфеллеровского центра, редко пытается ослепить или шокировать наблюдателя. В этом смысле эффект его чар сводится практически к нулю. Его единственное ощутимое притяжение для публики будет заключаться в обязательном по закону выделении небольших общедоступных площадей, которые используются преимущественно офисными работниками во время обеденного перерыва, что-то вроде школьных буфетов, только для взрослых.

Тем не менее, по мере того как нью-йоркские архитектурные формы проходили через этот процесс снятия чар и овеществления, по мере того как аура небоскреба начинала распадаться, стало возможным добиться небольшого сдвига в том, как мы воспринимаем город. Когда фетишизм архитектуры уменьшается, когда человек отказывается от всякой надежды воспринимать физические здания так, как если бы они были живыми, мыслящими вещами, становится немного легче разглядеть реальную жизнь, проходящую в их тени. Forma mentis превращается в forma vitae.

Работая в отделе корреспонденции здания Daily News, Беньямин был близко знаком с одним из новаторских проектов Худа. Проходя каждое утро через парадный вход по пути в подвал небоскреба, он, должно быть, замечал, что над главной дверью есть мизанабим[159]: углубленный рельеф, изображающий рабочих, входящих в здание Daily News. Другими словами, этос или идеал, облагораживающий творение Худа, был не чем иным, как самим зданием.

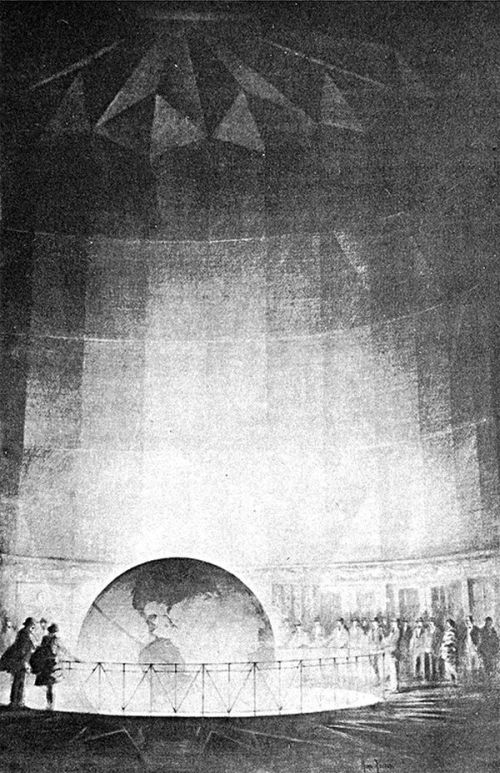

Оказавшись внутри вестибюля, Беньямин проходил мимо гигантского глобуса, наполовину утопленного в пол, который медленно вращался вокруг своей наклонной оси под черным блестящим куполом. На Центральном вокзале, в двух кварталах к западу, на высоком бирюзовом потолке изображены ночные созвездия. Любопытно, что они изображены не с нашей точки зрения, наблюдателей на земле, а с точки зрения Бога на небесах. В здании Daily News рабочие также создают ощущение, будто они наблюдают за землей, паря в открытом космосе. Это чувство, кажется, передает роспись вестибюля авторства Хью Ферриса, которая была представлена заказчику одновременно с архитектурными планами Худа еще до начала строительства. Вместо того чтобы маршировать вместе, как единое человечество под общим небом, Беньямин и его коллеги молчаливо спешат через это пространство изолированно друг от друга, одинокие спутники, вращающиеся вокруг Земли в темной пустоте.

Как и Кларк Кент, работавший журналистом в Daily Planet[160] (прототипом которой послужила Daily News), Беньямин был, по сути, инопланетянином. Живя с двойной идентичностью, он изо всех сил старался не привлекать внимания к своему философскому альтер эго. Поднимаясь по лестнице из своего подземного кабинета, каждый день в сумерках выходя из здания, он мог бы увидеть в глазах ньюйоркцев то, что Ницше видел в Венеции: восемь миллионов одиночеств вместе образуют город и что именно это, а не его здания является истинным источником его чар.

Глава 12. Демокрасити

Современных архитекторов, как и современных художников, можно разделить, по мнению Тафури, на «тех, кто заглядывает в самые недра реальности, чтобы познать и усвоить ее ценности и убожества; и тех, кто желает выйти за пределы реальности, кто хочет создать ex novo новые реальности, новые ценности и новые общественные символы»[161]. По мере того как во второй половине XX века центр тяжести мира искусства перемещался на Манхэттен, Беньямин начал размышлять о глубинных различиях между сюрреализмом (последнее, как утверждают некоторые, программное художественное движение, возникшее в Париже) и новыми направлениями в искусстве, характерными для Нью-Йорка. Его первым впечатлением было то, что большая часть нью-йоркской арт-сцены, особенно в 1960-х и 1970-х годах, вращалась вокруг непрерывных, упорных попыток быть восприимчивым к реальному и выражать его. «Безумие где-то в иных краях», – пишет он, явно ссылаясь на бретоновское «Существование, – в иных краях»[162].