Книги

Манхэттенский проект. Теория города

Глава 10. Передозировка реальности

Хотя Беньямин воспринимает Париж XIX века как фантасмагорию, он начинает видеть Нью-Йорк XX века как место, где все идеи, идеалы и идеологии, каждая программа, философия и утопия проходят через мощную машину овеществления. По мере того как эфемерные мысли материализуются в конкретные вещи, всё, что не подвергается этому безжалостному процессу, теряет смысл своего существования; на самом деле оно рано или поздно просто перестанет существовать. Но даже если что-то и овеществляется и затвердевает, это только вопрос времени, прежде чем оно тоже растворится в воздухе. Несмотря на все возможности, мечты и обещания, которые слепят глаза новым ньюйоркцам, Беньямина интересует не то, чем город может быть, должен быть или будет, а то, чем он является на самом деле. Его Нью-Йорк в конечном счете является не городом «нереалистичного легкомысленного „рисования“»[120], как его называет Джекобс, а городом с трудом завоеванной и часто своевольной реальности.

Эти соображения помогают определить позицию Манхэттенского проекта в сравнении с одной из самых влиятельных книг об архитектурном наследии города – Нью-Йорк вне себя Рема Колхаса, – которую также можно считать и одной из наиболее интересных попыток написать философию этого места. Книга начинается с явного реверанса вопросу овеществления. Первый эпиграф – утверждение Джамбаттисты Вико, что «поскольку мир народов создан людьми, именно в умах людей и следует искать принципы его устройства»[121]. Второй – утверждение Федора Достоевского: «На то и ум, чтоб достичь того, чего хочешь»[122].

Колхасовское прочтение этих утверждений не приводит его (в отличие от Арендт) к рассмотрению того, как идеи превращаются в вещи, а фантазии становятся реальностью. Вместо этого он решает заключить реальный конкретный город в скобки, чтобы изучить «гипотетический Манхэттен, Манхэттен как предположение, неточным и ущербным воплощением которого является реальный город»[123]. Теоретически, утверждает он, цель города – «существовать в мире, полностью созданном людьми, иначе говоря, жить внутри фантазии»[124].

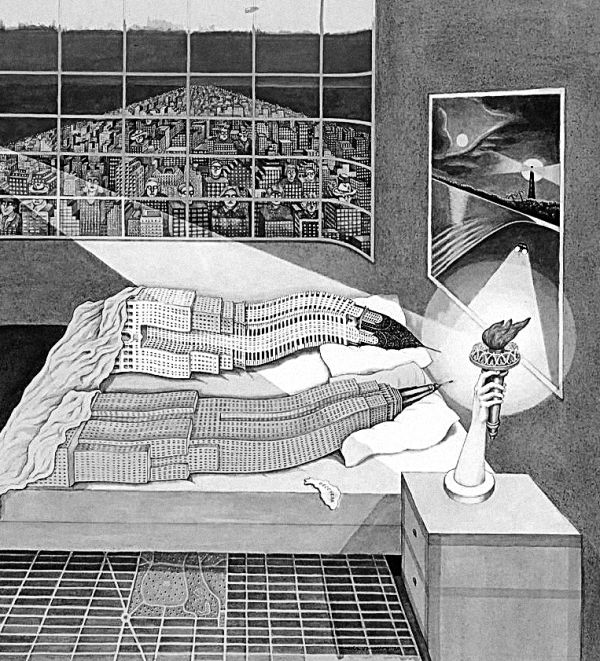

Описывая Нью-Йорк как «фабрику по производству искусственной среды, где всё настоящее и естественное перестает существовать»[125], Колхас не подразумевает, что город является результатом некоего хорошо организованного, рационального или просвещенного замысла. Даже план Комиссии по городскому развитию 1811 года с его строгой сеткой пронумерованных улиц и проспектов – эта «двумерная дисциплина»[126] городской экспансии Манхэттена – предназначен для «создания немыслимых возможностей для его трехмерной анархии»[127]. Поскольку тайная стратегия города – это стратегия «вечно отложенного понимания»[128], ее не следует воспринимать как результат овеществления определенной, заранее продуманной теории, идеологии или философии, любую из которых можно сформулировать только постфактум. Таким образом, то, что Колхас пытается сделать в своей книге, которую он называет «ретроактивным манифестом для Манхэттена»[129], противоречит основному подходу Беньямина. Для Колхаса истинная сущность Нью-Йорка – не его абсолютная жизнь, а абсолютный делирий его архитектуры, как ясно показывает иллюстрация на обложке: пара культовых небоскребов (неопределенного пола) расслабленно отдыхает в постели, на прикроватной тумбе горит лампа, сделанная из факела статуи Свободы, перед кроватью коврик, который одновременно является картой Манхэттена, в то время как другие здания города заглядывают через открытое окно.

Беньямин полагает, что тезисы Колхаса больше подходят для Парижа XIX века, по крайней мере в том виде, в каком он представлен в проекте Пассажи, чем для Нью-Йорка XX века, в котором изо всех сил пытается обнаружить смысл его Манхэттенский проект. Поворотный момент в его оценке Нью-Йорка вне себя можно найти в его толковании концепции «нехватки реальности», которую Колхас объясняет так: «Как большой палец ноги статуи святого постепенно исчезает под градом поцелуев верующих, так и большой палец ноги реальности медленно, но верно растворяется в вечном поцелуе человечества. Чем выше плотность цивилизации, чем больше она принадлежит метрополису, тем больше поцелуев, тем быстрее идет процесс потребления природы и человеческих творений. Реальность расходуется в таком темпе, что запасы ее истощаются»[130].

К толкованию этого отрывка подтолкнул Беньямина любопытный выбор метафоры, сделанный Колхасом. Статуя святого на самом деле представляет собой простейший пример религиозного фетишизма, той таинственной ауры, которую приобретает простой физический предмет (такой, как икона или реликвия), когда верующие приписывают ему особые ценности и магическую силу. Обычно это происходит только после того, как они успешно забывают, что этот объект создан руками человека. Маркс демонстрирует, что нечто очень похожее происходит в капитализме (который, возможно, ничем не отличается от религии) всякий раз, когда потребительная стоимость объекта уступает место его меновой стоимости. Превращая что-то в объект интенсивного желания, мы жаждем обладания им больше, чем, вероятно, следовало бы. Наше очарование электронным гаджетом или модным аксессуаром носит несколько иррациональный характер. Он окружен ореолом, который притягивает нас к нему, как мотылька к пламени.

Возвращаясь к статуе святого, возможно ли, что то, что исчезает под градом поцелуев, не палец ноги, не реальность, а фетиш? Вспомним еще раз рассказ Беньямина о том, как чувство эйфорического опьянения, вызванное парижскими пассажами, быстро сменилось раздраженным похмельем. Таким образом, именно расплывчатая аура объекта, а не его конкретная реальность слегка исчезает при каждом использовании. Святость вещи прежде всего охраняет запрет на ее повседневное использование. Как только у нас появляется легкий доступ, возможность беспрепятственно трогать ее когда захотим, аура фетиша имеет тенденцию исчезать.

Поэт Эдвин Денби утверждает, что бесконечный парад глаз и рук, соприкасающихся со всем в Нью-Йорке, подобен никогда не закрывающемуся затвору фотоаппарата: «Столь многие за день дарят любой вещи вечность: даже гидранту ‹…› Доля секунды – и девушка навеки прекрасна»[131]. В этом смысле плотность Манхэттена делает его менее делириозным или фантастическим, более конкретным и приземленным. Даже фальшивые или искусственные элементы в этом городе через какое-то время начинают восприниматься как естественные, как неотъемлемые части реального. Центральный парк, на ландшафтное планирование которого было затрачено больше взрывчатки, чем израсходовано пороха во время битвы при Геттисберге, может быть тому примером.

Возможно, Нью-Йорк страдает от передозировки, а не от нехватки реальности. Колхас хочет, чтобы мы считали Кони-Айленд, и в особенности «Страну грез», самый экстравагантный парк развлечений начала XX века, «зародышем Манхэттена»[132]. Беньямин только констатирует очевидное, когда возражает, что Манхэттен – это не актуализация, а прямая противоположность Кони-Айленда, который был создан для того, чтобы жители Нью-Йорка могли время от времени убегать от передозировки повседневной реальности в удобно расположенный и недорогой мираж. «Луна-парки, – заметил он еще в 1928 году, – лишь „прообраз санаториев“»[133].

Ничто не рассеивается быстрее, чем сон. В тот момент, когда вы просыпаетесь и рассказываете его своему партнеру (если он у вас есть), первоначальный восторг начинает терять свою силу. К тому времени, когда вы, позавтракав, уходите из дома на весь день, сон уже более или менее забыт. Чтобы использовать более исторически подходящий пример, вспомните о «Стране свободы», самом большом в мире парке развлечений начала 1960-х годов, который оставил лишь едва заметный след в коллективной памяти Нью-Йорка. Тематический парк, построенный в Бронксе в форме карты Соединенных Штатов как ответ Диснейленду Восточного побережья, всего через четыре года после открытия сровняли с землей и быстро заменили гигантским жилым комплексом под названием Co-op City («кооперативный город»). Если бы Колхас оказался прав в своем диагнозе, что Манхэттен, как и Луна-парк (первоначальный Кони-Айленд, предшественник «Страны грез»), является экспериментом с «моральной невесомостью»[134], тогда реальный город давно исчез бы в стратосфере, как потерянный невнимательным ребенком воздушный шарик с гелием. Спустя сто лет после своего расцвета покосившийся Кони-Айленд стал лишь смутным воспоминанием о своем ослепительном прошлом, в то время как Манхэттен почти так же реален и жизненно важен, как и прежде. Я говорю «почти», потому что постепенное превращение города XXI века в гигантский тематический парк определенно ставит под угрозу его шансы на выживание.

Когда в 1911 году «Страна грез» сгорела дотла, манхэттенские газеты придержали публикацию новостей об этом событии на целые сутки, потому что редакторы решили, что это был рекламный ход. Возможно, это как-то связано с тем, что лучшим аттракционом в «Стране грез» было шоу, имитирующее пожар в многоквартирном доме. Спектакль затмевает действительность. Когда девяносто лет спустя рухнули башни Всемирного торгового центра, постмодернистская болтовня о смешении реальности и ее симулякра таинственным образом прекратилась. С этим фактом не спорили даже конспирологи. Это случилось. Внося поправки в свои утверждения 1970-х годов, через два года после теракта Колхас опубликовал короткую статью с характеристикой Нью-Йорка как «больше не вне себя»[135]. Беньямин, конечно, не считал, что Нью-Йорк вообще когда-либо был вне себя.

Другой анекдотический пример фиаско, приведенный Колхасом, связан с Сальвадором Дали. Когда знаменитый сюрреалист впервые прибыл в Нью-Йорк в 1935 году, он планировал сойти по трапу с пятнадцатиметровым багетом. К (не)счастью для художника, хлебная печь на кухне океанского лайнера была способна изготовить только двух с половиной метровую буханку, которой Дали размахивал перед обступившими его репортерами, пытаясь шокировать их этим сюрреалистическим трюком. Ему задали множество вежливых вопросов, но никто ни единого раза не упомянул о хлебе, на который он то опирался, то держал на плече и не заметить который, казалось, было невозможно. Для Колхаса эта история показывает, что «на Манхэттене сюрреализм незаметен», потому что что-то вроде его негабаритного багета – «лишь еще один фальшивый факт среди множества других»[136]. Сюрреализм требует контраста. В противном случае – если это всего лишь капля бреда в фантасмагорическом океане – она теряет свою шокирующую ценность.

Беньямин кое-что знал о сюрреализме, и его понимание этого эпизода было совсем другим. Предполагается, указывает он, что сюрреалистическая работа должна быть направлена на общество, находящееся в состоянии глубокого сна. Как и сам проект Пассажи, сюрреализм имеет явно выраженную политическую задачу. Он призван вызвать пробуждение, в особенности пробуждение от буржуазного сна Парижа XIX века. Это объясняет, почему, по утверждению Беньямина, «сюрреализм родился в пассаже»[137] и почему его ранний проект родился из встречи с сюрреализмом. Он заходит так далеко, что настаивает, будто «ни одно лицо не является настолько же сюрреалистичным, как истинное лицо города»[138].

Точно так же как явная цель проекта Пассажей состоит не в том, чтобы увековечить определенную городскую мифологию, а в том, чтобы разрушить ее, использование сюрреалистами образов из сновидений и мыслей безумцев должно не усилить бред городского общества, а, подобно индейскому ловцу снов, очистить его. Превращая субъективную внутреннюю сущность сна в публичный коллективный опыт, сюрреалистическое произведение искусства бросает вызов догматическому сну, который люди считают объективной реальностью, доказывая им, что их реальность сама по себе является всего лишь еще одной тщательно продуманной фантазией. Если подойти к пониманию трюка Дали таким образом, окажется, что он остался без внимания, когда был исполнен в Нью-Йорке, не потому, что это был сон во сне, а потому, что это была попытка разбудить место, которое уже полностью проснулось, забить тревогу в городе, где, как говаривал Беньямин, часы «каждую минуту звонят шестьдесят секунд»[139].

Последний анекдот проясняет этот решающий вопрос: «Во время войны, – вспоминает Эдвин Денби, – Билл [Виллем де Кунинг] сказал мне, что однажды днем он шел по городу и на углу 53-й и Седьмой заметил мужчину, находившегося на другой стороне, который делал руками странные пасы перед своим лицом. Это был Бретон, и он отбивался от бабочки. Бабочка напала на парижского поэта [и отца сюрреализма] в центре Нью-Йорка»[140].

Андре Бретон не был в бреду, и это не было сюрреалистическим представлением. Бабочка не была воображаемой. Это была (бросающаяся в глаза символическая) реальность, которая дразнила профессионального сновидца, а не наоборот. Иными словами, реальность кусается. Или это просто очередная фантазия? Вот как говорит об этом другая парижская гостья по имени Симона де Бовуар: «В нью-йоркском воздухе есть что-то такое, что делает сон бесполезным»[141].

Глава 11. Расколдованный остров

В 1809 году Вашингтон Ирвинг опубликовал свою сатирическую Историю Нью-Йорка, хотя, по его утверждению, на самом деле ее написал человек по имени Дитрих Никербокер. Двумя годами ранее Ирвинг дал городу прозвище «Готэм» в честь деревни на окраине Ноттингема. Английские предания гласят, что Готэм был деревней дураков, но дураков особого рода. Легендарная глупость жителей Готэма на деле была хитрой стратегией сопротивления власти суверена. Рассказывают, что однажды в деревню прибыл королевский эмиссар с намерением разметить путь для новой королевской дороги. Жители, предпочитавшие, чтобы их оставили в покое, притворились сумасшедшими. Он нашел одних «наливающими воду в бездонную ванну», других «красящими зеленые яблоки в красный цвет»[142]. Этого зрелища хватило, чтобы напугать землемера и проложить дорогу в обход деревни.

«Через Готэм проходит больше дураков, чем остается в нем»[143], – гласит английская поговорка. Американский город Готэм также может обмануть постороннего, заставив его поверить, что это довольно безумное место. Но, как и в английской деревне, нью-йоркское безумие в значительной степени является маскировкой, позволяющей городу избежать нежелательного внимания легковерных внешних сил. Нью-Йорк, безусловно, делает всё возможное, чтобы парировать постоянные попытки подчинить свой образ жизни власти государственного аппарата. В 1790 году он уступил свое положение столицы Соединенных Штатов Вашингтону, округ Колумбия, и, хотя в то время многие местные жители считали это катастрофой, в ретроспективе это стало рассматриваться как одно из самых счастливых событий в истории города.