Книги

Манхэттенский проект. Теория города

Спустя более века после того, как фотография совершила свои первые детские шаги, чтобы позволить в будущем любому фотографу-любителю делать снимок за миллисекунду, старый метод длинных выдержек возродился во имя искусства, ради создания серии одних из самых странных изображений Нью-Йорка. Беньямин впервые обнаружил эти фотографии в Собрании искусства и архитектуры Публичной библиотеки и был моментально зачарован их обманчивой пустотой. Есть что-то жуткое в способности фотографии на длинной выдержке превращать самое оживленное место на земле в безжизненную пустыню. В эпоху нейтронной бомбы в этом изображении пустынной Пятой авеню можно даже разглядеть что-то апокалиптическое.

Однако Беньямин, для которого Манхэттенский проект означал нечто совершенно противоположное тому, что он значил для уроженца Нью-Йорка по имени Роберт Оппенгеймер, интерпретирует эти образы совсем иначе. С его точки зрения, эти гипердагерротипы, способные стереть любое живое существо, вплоть до последнего прохожего, не вовремя остановившегося, чтобы почистить ботинки, настолько неправильны, что почти правильны. Представляя Нью-Йорк, они показывают нечто прямо противоположное тому, что он считал глубочайшей правдой города. Поскольку их ложь настолько совершенна, то всё, что нужно изобрести для надлежащего представления города, – найти способ их полного отрицания.

Вдохновленный своим открытием, что во многих древних культурах варианты креста были символом жизни, а варианты круга, окружающего крест (или перекресток), были символом города, Беньямин задается вопросом, что бы мы увидели, если бы технически возможно было сделать фотоснимок, который стирал бы всё статичное, но фиксировал всё, что движется в определенный момент? Представьте себе фотографию оживленного перекрестка в Нью-Йорке – без зданий, без магазинов, без припаркованных машин, без тротуаров, вывесок и пожарных гидрантов: просто пустое пространство, усеянное пешеходами, собаками, велосипедистами и машинами, голубями и крысами, всё это словно зависло в пустоте. Это, утверждает он, и был бы истинный образ города; это был бы пейзаж, построенный из абсолютной жизни.

Глава 7. Тайна тайны

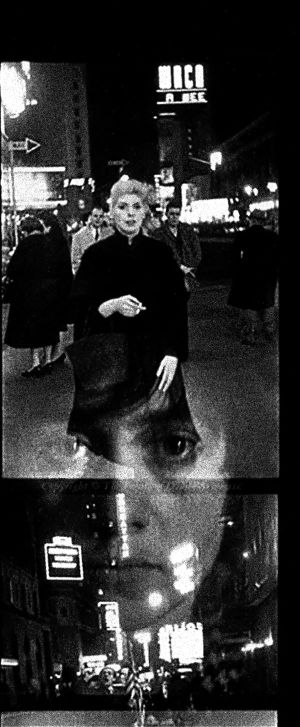

Где-то в середине Манхэттенского проекта можно найти утверждение, приписываемое Марксу, которое перекликается с интуитивным пониманием Беньямина: «Люди не могут видеть вокруг себя ничего, кроме своего собственного образа; всё говорит им о них самих. Ибо сам их ландшафт – живой»[83]. Он также обнаружил одно конкретное фотографическое изображение, прекрасно иллюстрирующее это наблюдение. Это контактный лист пленки, проявленной в 1957 году Дианой Арбус, на котором оказались два последовательных снимка, сделанных ею на Таймс-сквер. Верхний представляет собой этюд с блондинкой в элегантном черном пальто, идущей по улице с сигаретой в правой руке. На нижнем в кадре преобладают здания и неоновые вывески ночной площади, хотя в самом низу кадра можно различить мужчину в костюме рядом с американским флагом, размахивающего кулаком в воздухе и что-то пылко вещающего равнодушным прохожим. Скорее всего, лишь по счастливой случайности, произошедшей в темной фотолаборатории, Арбус запечатлела между двумя изображениями свой автопортрет, использовав технику двойной экспозиции, так что ее лицо наложилось поверх этих городских сцен.

В некотором роде все работы Арбус представляют собой части тщательно продуманного автопортрета. Это современная, фрагментарная, городская версия того ручья, над которым склоняется Нарцисс. Она не могла видеть вокруг себя ничего, кроме собственного образа. Всё говорило ей о ней самой. Когда смотришь на многие ее портреты, присутствие фотографа ощущается почти так же сильно, как и присутствие фотографируемого (что редко случается в кино). По этой причине все странные (некоторые могли бы сказать – эксцентричные) персонажи, населяющие ее фотографии, редко вызывают у зрителя отстраненное удивление экзотическим или менее удачливым Другим. Рассмотрим Сидящего мужчину в лифчике и чулках, Нью-Йорк, 1967 год. Расслабленность его позы перед объективом камеры (которую она держит на уровне пояса, что позволяет субъекту смотреть в глаза фотографа) не создает впечатления, что им любуются или что его высмеивают, документируют или каталогизируют. Эта и все другие ее фотографии кажутся не фотоотпечатками, а тем, что видит ее взор, направленный в себя: мысленными образами.

Документальные фотографии Августа Зандера, его портреты немцев 1920-х годов, собранные в книгу Лицо нашего времени, стали главным источником вдохновения для собственного фотографического стиля Арбус. Когда нацисты запретили книгу Зандера за не соответствующие арийскому духу типажи, он переселился из Кёльна в провинцию и переключился с портретов на пейзажи. Ближе всего к пейзажу у Арбус фотография унылого вестибюля, оклеенного дешевыми фотообоями, изображающими романтическое озеро, разрезанная по центру углом помещения, с торчащими внизу электрическими розетками. Пейзаж у Арбус почти всегда живой, но не как природный ландшафт вдали от цивилизации, изобилующий животными и растениями. В ее пейзаже доминируют разные экстравагантные персоны, которых она выслеживает в городе и окрестностях и которых невозможно отнести к определенным социальным типам, в отличие от портретов Зандера.

Если бы Беньямину нужно было поместить в запечатанную капсулу времени минимальное число предметов, по которым будущие поколения могли бы составить представление о Нью-Йорке его эпохе, он не выбрал бы ни книги, ни даже подборку текстов, составляющих его Манхэттенский проект. Вместо этого он взял бы несколько любимых портретов бродяг у Арбус, трущобных сцен у Хелен Левитт, пару фотографий мест преступлений Уиджи и другие работы избранных нью-йоркских фотографов. В центре этих фотографий не внушительные городские здания, а разнообразие жителей города, особенно его наиболее маргинализированных и наименее заметных жителей – тех, кто редко появляется на официальных страницах его истории.

Вместо того чтобы пытаться рассказать на словах, что представляет собой это место, Беньямин попытался бы показать его с помощью визуального Ноева ковчега. «Фотография, – пишет Арбус, – это тайна тайны. Чем больше она вам говорит, тем меньше вы знаете»[84]. Но выбор Беньямина был бы достаточен для того, чтобы сделать его намерения абсолютно ясными. Посредством фотографии, посредством этого «запоминающего зеркала»[85] он хотел бы преобразовать наше обычное представление о городе как о построенной форме в видение этого места как живой формы. Не прочность стен, а переменчивая эфемерность жизней предстает высшим горизонтом его мысли.

Фотография – это не история. Фотография не претендует на наличие у нее прошлого или будущего, до или после. Как таковая она не предлагает ни суждения, ни объяснения. Сама по себе она не дает ключей к тому, как запечатленный на ней человек пришел к своему состоянию, куда он направится впоследствии или что можно сделать, чтобы изменить ситуацию, в которой он находится. Для либерального критика вроде Сьюзен Сонтаг свойственная этому медиуму тенденция не принимать чью-либо сторону в обычном социальном и политическом дискурсе о нашем месте в истории – как мы пришли к этому, как нам нужно двигаться вперед, стоит ли нам вмешиваться – является поводом для глубокого недовольства тем, что фотография часто может морально калечить зрителя. Так же как Маркс упрекает философию вообще и Гегеля в частности за то, что они пытаются понять мир, а не изменить его, Сонтаг упрекает фотографию в целом и Арбус в частности за то, что они отказались даже от попытки понять мир. Вместо этого, утверждает она, большинство фотографов просто «предлагают его коллекционировать»[86].

Беньямин оценил способность фотографии кристаллизовать однородный, линейный поток истории в разнородные неподвижные изображения, полные напряжения. Он восхищался способностью этого носителя доказывать, что любые человеческие существа в нашем массовом обществе могут быть превращены в сингулярных (но и одиноких) живых монад, в миры, неотвлекаемые иллюзией прогресса, не виктимизированные своим контекстом. Фотографическое документирование не обязательно является документированием варварства, как хотела бы считать Сонтаг.

Некоторых из нас передергивает при виде собственных фотографий, но для других людей, даже тех, кто никогда с нами не встречался, это средство передачи является удивительно эффективным окном в душу сфотографированного субъекта. Но эта душа не вечна, потому что экспозиция каждой фотографии соотносится с четко определенным отрезком времени (живопись, отмечает Беньямин, лишена этой «хронологической конкретизации»[87]). Другими словами, не будь фотографии, тот мимолетный живой пейзаж, который Беньямин разглядел сначала в Париже, а затем, еще более четко, на улицах Манхэттена, остался бы незамеченным. Это объясняет, почему Нью-Йорк XX века «был так же важен для фотографии, как и фотография для Нью-Йорка»[88]. Среда и место каким-то образом приводили друг друга в чувство; они позволили друг другу увидеть в абсолютной жизни их общий смысл существования.

Не всё, что мы видим, когда наши глаза открыты, можно назвать образом. Поскольку наше поле зрения меняется по мере того, как мы двигаемся, мы почти не замечаем этого. Мы, так сказать, не видим того, что видим. Мы можем заметить старика, который только что перешел улицу, когда направляемся в метро, но мы не обязательно думаем о том, что только что увидели, как о собственно изображении. Только в особых случаях мы чувствуем, что то, что мы наблюдаем перед собой, кристаллизуется в истинный образ. Так что же такое образ? Определение Беньямина предельно просто: «Когда кто-то знает, что что-то скоро исчезнет из поля его зрения, эта вещь становится образом»[89]. Один из разделов его Манхэттенского проекта с любопытным подзаголовком Нью-Йоркская зрелость в 1980-е годы[90] представляет собой, по сути, длинный литературный монтаж таких мыслеобразов, маленьких прозаических снимков его повседневной городской жизни.

Фотографирование – это акт превентивного траура, попытка удержаться за текущую жизнь, которая обязательно пройдет. Арбус описывает свои собственные фотографии как «доказательство того, что что-то было и чего-то больше нет. Как пятно»[91]. Хотя или именно потому, что мы знаем, что всё твердое в конце концов растворяется в воздухе, мы не можем не пытаться заморозить время, заставить жизнь остановиться. Обратите внимание: чем быстрее меняется жизнь, тем больше фотографий мы делаем. Но Арбус не собиралась держаться за уходящую жизнь, на которую была направлена ее камера. Обращая внимание на неподвижность своих объектов, а не на их движение, она со всей серьезностью пыталась их спасти. Манхэттенский проект Беньямина, который вполне можно сравнить с фотоальбомом, полностью состоящим из слов, движим аналогичным желанием попытаться спасти уходящую жизнь города, которая, как и его собственная жизнь, исчезала, как пламя спички.

Но мы всё еще здесь, по крайней мере сейчас, смотрим на испачканную скатерть после окончания пира, вглядываемся в картины тех застывших, закальцинировавшихся прошлых жизней, чья «неподвижность», замечает Арбус, «ошеломляет. Ты можешь отвернуться, но когда ты снова повернешься к ним, они всё равно будут здесь и будут смотреть на тебя»[92]. Однако в вырезках Беньямина слово «смотреть» зачеркнуто, он исправил его на «прыгать».

Первый порог. Взаимопроникновение

Один из самых заметных сдвигов, произошедших в мировоззрении Беньямина, когда он уехал из Парижа в Нью-Йорк, можно объяснить с помощью трех пар простых (кто-то может сказать, упрощенных) категорий: реальность/фантазия, политика/экономика, рай/ад. Они функционируют как оси пространства трех измерений, в котором можно найти место каждому элементу, являющемуся частью любого большого города. Тем не менее нет необходимости рассматривать эти концептуальные оси как непреложные истины, только как прагматические. Они существуют и работают только потому и до тех пор, пока позволяют нам придать какой-то смысл хаотичному и фрагментарному урбанистическому хеппенингу.

Еще одна причина ознакомиться с логикой, стоящей за этими противоположными категориями, – она поможет нам сориентироваться в теоретическом лабиринте Манхэттенского проекта Беньямина. Вы, наверное, заметили, что я разделил эту книгу на шесть частей. Они призваны отразить трехмерность элементарных полярностей, которые Беньямин использует в своей попытке понять, как устроен Нью-Йорк. Первая часть вращается вокруг города как фантазии, вторая имеет дело с его реальностью, третья посвящена политической мощи города, а четвертая – экономической. Наконец, пятая и шестая части посвящены, соответственно, адскому и райскому аспектам Нью-Йорка.

Это схематическое деление приводит к еще одному удивительному открытию. Представляется, что три беньяминовские противоположности также довольно четко вписываются в три кантовских фундаментальных философских вопроса, если применить их к городу. В первой и второй частях этой книги Беньямин сосредоточен на вопросе: «Что я могу знать?» В третьей и четвертой частях он задается вопросом: «Что мне делать?» – тогда как пятая и шестая части могут быть прочитаны как его попытка спросить: «На что я могу надеяться?»[93]

Эти оппозиции могут быть полезны и для тех, кто пытается лучше понять проект Пассажи. Там, однако, автор явно тяготеет к тому, что можно было бы назвать негативной стороной. Во-первых, ад превосходит рай. Беньямин ссылается на свою книгу о Париже как на «богословие ада»[94], как на попытку пробудить нас от кошмара. Во-вторых, фантазия важнее реальности. Париж XIX века Беньямин постоянно называет «городом мечты»[95] или фантасмагорией. В-третьих, частные или экономические соображения важнее общественных или политических. Весь город видится Беньямину как внутреннее пространство или внутреннее без «внешнего»[96].