Книги

Бахтин как философ. Поступок, диалог, карнавал

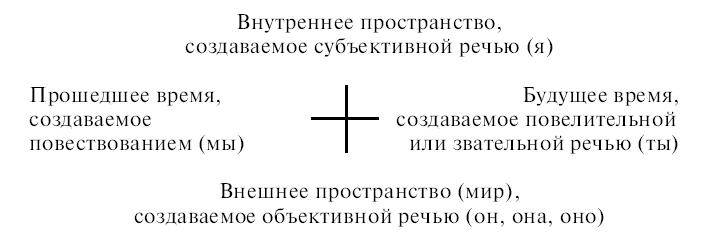

Для чего мы так подробно раскрываем концепцию Розенштока? Чтобы показать – шаг за шагом, – как ему удается все многообразие вселенной заключить в речь. Конечно, нам здесь ни к чему воспроизводить все детали его построений. Скажем, чистой констатацией, апеллирующей к интуиции читателя, будет наше замечание о том, что словесные искусства и позитивная наука у Розенштока также располагаются на кресте реальности:

И итоговое в какой-то мере высказывание Розенштока надо понимать совершенно буквально: «Человек, изучающий грамматику, начинает сознавать реальную позицию человека в истории (назад), мира (наружу), общества (внутрь) и призвании (вперед)»[792]. Мировоззрение Розенштока отчетливо обнаруживает себя как панграмматизм, как, действительно, одержимость идеей всеспасительности речи. И уяснив это, переходим теперь к одному из завершающих взгляды Розенштока моментов, – моменту собственно социологическому.

Пребывая в центре «креста реальности», человек, согласно интуициям Розенштока, предстоит четырем бытийственным «фасадам» – двум пространственным и двум временным. Нормальной социальной ситуации соответствует гармония между ними. Однако любой из этих бытийственных аспектов может оказаться гипертрофированно раздутым. В принципе, считает Розеншток, общество подвержено четырем основным болезням. Они суть революция, упадок, война, анархия; причины их – в преувеличении соответственно факторов будущего, прошлого, внешнего и внутреннего. «Эти четыре общественных бедствия, – сказано у Розенштока, – <…> каким-то образом связаны с языком. Все они вредят языку. <…> Язык – это оружие, которым общество борется с этими четырьмя болезнями»[793]. Говорение мыслится Розенштоком в качестве некоей психотерапии, облегчающей социальные недуги: «Лечение, лекарство от этих беспокойств во всех случаях жизни состоит в том, чтобы кто-то говорил свое сознание своему слушателю» [794] – ради снятия внутренних и внешних напряжений. При четырех названных заболеваниях облегчение приносят четыре различных стиля речи. «Люди рассуждают, люди принимают законы, люди рассказывают, люди поют. Внешний мир продумывается [против войны. –

Нам кажется, что изложение идей «лечебной лингвистики» не требует дополнительного комментария. Выдержки из Розенштока говорят сами за себя и свидетельствуют об одном – о несокрушимой вере философа в преобразовательную силу языка. Розеншток не видит никакой тайны за социально-историческим процессом, сведенным им к языковому потоку, текущему через поколения. История и социум у него лишены глубины, никаких надчеловеческих сил, действующих в них, мыслитель не признает. Желая открыть средство управления историей – это желание родилось у него на фронте Первой мировой войны, – он обратился к любимому им с детства предмету. Розеншток фактически создал миф о всемогущем и всепроникающем языке, обожествил язык; и не таинственное Слово, которое было «в начале», он имел в виду, но обыкновенную мирскую, профанную речь. Вера в язык неотделима от веры во всемогущество человека: «Перед лицом этой щепетильной и опасной открытости четырем фасадам жизни наши слова должны устанавливать некое равновесие: в каждый данный момент язык распределяет и организует вселенную заново. Именно мы решаем, что принадлежит прошлому и что должно стать частью будущего. Наши грамматические формы выдают наши самые глубинные биографические решения»[796]… Стоит ли выговаривать и нам наше последнее слово? Но что суть построения Розенштока, как не обыкновенный – заставляющий к тому же вспомнить о рационализме Просвещения [797] – прекраснодушный утопизм?..

Итак, что же мы обнаруживаем в связи с Розенштоком? Грамматика, по его мнению, формирует, во-первых, человеческое сознание; во-вторых, на основе грамматических принципов речь порождает пространство и время; в-третьих, вся социальная жизнь также регулируется грамматикой. Все «посюстороннее» бытие для грамматической философии Розенштока оказывается языком. Но мало того: и «потусторонняя» реальность, полагает Розеншток, тоже – язык, только язык и ничего кроме языка! Точнее, нет ни «посю-», ни «потустороннего» миров – есть один лишь бытийный уровень, и этот уровень – языковой. Цитируя самого Розенштока, его исследователь и почитатель пишет: «В этой новой перспективе [перспективе «respondeo etsi muta-bor». –

В другом месте своей книги Гарднер утверждает, что философия Розенштока снимает различие между верой и неверием, религиозностью и безбожием; сам Розеншток заявляет, что, приняв грамматический метод, «римские католики, протестанты и атеисты становятся работниками одного цеха» [802]. Некоторые богословские положения Розенштока могут показаться нам чем-то знакомым. Например (в изложении Гарднера): «Имя “Бог” относится не к “бытию, которое существует”, но к троице энергий, которую мы предполагаем, “выговаривая” наши пространства и времена в их цельности. Мы представляем и завершаем действия Троицы, когда мы сводим эти божественные энергии вниз на землю, в объективный мир. То, что религия называет взаимодействием внутри Троицы или между Троицей и тварными личностями, – на самом деле суть те же самые действия, которые явлены нашим повседневным, историческим опытом говорения в реальном пространственно-временном мире. Три Божественных Лица, известные нам в терминах веры, теперь могут быть опознаны в качестве категорий бытия и становятся целиком человеческими»[803].

В этой цитате можно увидеть какие-то отдаленные переклички с паламизмом – «Троица», «энергии»… Но совершенно ясно, что десубстанциализированный и обезличенный «Бог» Розенштока – Гарднера не имеет ничего общего с представлениями православия, а речь – профанная, бытовая речь – с нетварными божественными энергиями. Розеншток в своем богословии секуляризует всё и вся: Бога, душу, молитву, крест, дух и т. д. Все реальности, традиционно мыслимые трансцендентными, сведены у Розенштока на «землю»; все субстанции размыты, распылены, будучи вовлеченными во время и в поток речи. Это очень специфическое «богословие»! Взять хотя бы его основное представление: «Бог не “существует”; Он только “говорит”, и Он говорит, прежде всего, в нас»[804]. И этому богословию, в силу самого его замысла, не соответствует никакой особой духовной, приподнятой над обыденностью, жизни: духовная жизнь – это наше повседневное говорение, от которого требуется лишь «серьезность и сердечность»[805], – но стоит ли распространяться о том, что и пустословить можно всерьез и от всего сердца! «Триединый Бог – это просто сумма нашего творческого опыта, – повседневного и исторического…» [806]; на этом, наверное, можно закончить обзор как богословия, так и вообще, мировоззрения Розенштока.

Почему мы привлекли в нашу работу о Бахтине этого, несомненно, второстепенного в истории философии мыслителя? Почему мы считаем важным – почти необходимым – знать его взгляд на понимание Бахтина? Потому что, на наш взгляд, речевая философия Розенштока исключительно ясно обозначает тенденции всякого диалогизма, особенно безрелигиозного, каковым является диалогизм Бахтина. Суть учения Розенштока состоит в сведении к языку, речи, грамматике – бытия и Бога; и, как представляется, этого предела практически достигает учение Бахтина 1930-х годов о романном слове. Конечно, в целом философия Бахтина – которую надо рассматривать проходящей через ряд логически связанных друг с другом стадий – не имеет «речевого» характера: в отличие от Розенштока, Бахтин исходит не из речи, о чем мы писали выше. Бахтин – феноменолог, по его собственной характеристике, в том смысле, что он не объясняет, а описывает; потому он где-то придерживается точки зрения «здравого смысла» и может выглядеть «прозаическим» автором. «Здравый» же смысл и «прозаичность» непременно хоть слегка метафизичны; будь они присущи Розенштоку, он остерегся бы крайних выводов своего панграмматизма. «Здравый смысл» не дойдет до поглощения бытия языком – что бы ни вкладывать в слово «бытие». И если в теории романа Бахтин вплотную подходит к этому, то все же он пишет о романе, об искусстве слова, – ведь не всякому ясно, что в философии Бахтина между романом и действительностью практически стоит знак равенства. Итак, Бахтин избежал экстравагантных выводов лингвистической философии XX в., – но чтобы оценить специфику его воззрений, в лингвистических крайностях быть осведомленным не помешает. Предпосылки бахтинской философии, весьма близкие тем, на которых базируется учение Розенштока, создают полную возможность развития его взглядов до тех же пределов. Гарднер весьма проницательно отмечает при сравнении мировидения двух мыслителей то, что, во-первых, и Бахтин, и Розеншток в центр бытия ставят человека (не Бога и не мир), а во-вторых, что они преодолели границу между «секулярным» и «религиозным» мышлением. (Как будто это вправду возможно! Как будто здесь человек не поставлен перед выбором – и «догматики», и характера своей внутренней жизни! Нужно очень широко понимать христианство, чтобы заявить вместе с американским знатоком православия Антонием Угольником, что Бахтин – «пример христианина, работающего в светских категориях»[807]…) Бахтин, как и Розеншток-Хюсси, интересовался только «очеловеченным» миром – только социумом, только культурой: «Нельзя творить непосредственно в божьем мире…» И повальное увлечение философов XX в. «философией языка» – будь то хайдеггерианство во всех его разновидностях, герменевтика, диалогизм, «речевое мышление» Розенцвейга или «грамматический метод» Розенштока – связано с тем, что хотят иметь дело с феноменальным бытием (а не мировой тайной) и с бытием мирским. Личность Бога окончательно потеряна, и даже афонские монахи, затеявшие в 10-х годах XX в. «имяславческие» споры, клали жизнь за то, чтобы отождествить (фактически подменить) Бога с Его именем, простым человеческим словом… Как представляется, «грамматизм» во всех его разновидностях – прямое продолжение все того же позитивизма, рационализма, прагматизма и прочих, связанных с естествознанием, одного духа «-измов». «Гуманитарное» мышление лишь смещает центр тяжести от природы к человеку, – но право же, это мало что меняет в самой его духовной установке.

9

Одной из важнейших, быть может, черт диалогической онтологии было соединение категории бытия со временем. Считается, что впервые время было принято всерьез в вышедшем в 1928 г. труде М. Хайдеггера «Бытие и время». Но едва ли не десятью годами ранее к этому же пришли западные диалогисты. В их представлениях время получило не просто бытийственный, но и религиозный статус. Как кажется, во-первых, здесь сказалось влияние иудейского – исторического, устремленного в будущее духа. Историческая интуиция культивировалась Розенцвейгом и Бубером, чьи взгляды преемственно были связаны с философией Г. Когена; стоит заметить, что в работах христианина Эбнера проблема времени разработана не просто гораздо менее досконально и определенно, но также заявлено, что собственно духовная жизнь, общение с Богом совершается вне времени[808]. Именно за внеисторизм критиковал христианство Бубер. Действительно, для иудея бытие разомкнуто во времени, принципиально не завершено и ориентировано на будущее – на пришествие Мессии, на Царство, «спасение». Отсюда, от этой важной интуиции иудаизма – философская категория «заданности» Когена. В христианстве же, с точки зрения иудея, «спасение» мыслится уже осуществившимся: спасение для христианина совпадает с Откровением, с пришествием Христа. И смешивая откровение и спасение, по мнению Бубера, христианство отказывается от свершающейся истории. Если Спаситель уже явился – явился во вполне конкретный исторический момент, – то вся последующая история лишена внутренней серьезности. И самый общий грех, усматриваемый Бубером за христианством, это грех «моно-физитства». Бубер не принимал в расчет христианскую идею парусин, Второго пришествия, обозначающую будущее в христианском мирочувствовании.

В христианстве очень сильна идея уже осуществившегося исторического свершения, идея исполнения – в событии Благовоплощения – древних пророчеств. Но можно ли говорить об исторической успокоенности христианского духа, когда все наличное бытие, падшее и несовершенное, переживается как «тень будущего» (Кол. 2, 17)? И тем более в XX в. с его безмерно возросшими апокалипсическими ожиданиями? Критика Бубера ценна не своим пониманием христианства, но свидетельством о сугубой историчности иудаизма. «Я и Ты» кончается очень отчетливым выражением исторической интуиции Бубера; это почти и не философия, но чисто мировоззренческая декларация. История, по Буберу, это деление между теофаниями, дающими обновление мировой духовной реальности, ставящими перед человечеством новый образ Бога. Эта смена времен – «не порочный круг. Она – путь. В каждом новом эоне рок давит все тяжелее, повороты – все круче. И теофания – все ближе, она приближается к сфере между существами: приближается к царству, которое сокрыто среди нас – между нами. История – это таинственное приближение. Каждая спираль ее пути приводит нас ко все более глубокой порче и одновременно – ко все более кардинальному возвращению. Но событие, мирская сторона которого называется возвращением, на своей иной, божественной стороне называется спасением»[809]. История для Бубера – библейская история бесконечных отпадений Израиля от Бога и при этом устремленная к цели, провозглашенной пророками.

У Розенцвейга, в отличие от богословствующего Бубера, времени придан философский характер. Розенцвейг словно хочет подсмотреть, как время возникает, как оно сплетается с самим бытием. Бубер наблюдает смену эпох священной истории – Розенцвейг работает на «микроуровне» временной действительности. Как мы помним, согласно Розенцвейгу, бытие возникает тогда и только тогда, когда между Богом, миром и человеком начинаются отношения: Бог, мир и человек раскрываются друг другу навстречу в творении, откровении и спасении. Эти отношения событийны и протекают

И поскольку время Розенцвейг понимает через такой важнейший для себя феномен как речь, конец истории, по его представлениям, будет обозначен сдвигами в области языка. Если мировая история – это цепь «переводов» с языка на язык (всякое диалогическое понимание есть перевод, и наоборот), то в заключительный ее момент все языки эти придут к единогласию. Конец истории мыслится Розенцвейгом как примирение христианства с иудаизмом; мировое бытие трансформируется в общее славословие Бога. Историзм в понимании Розенцвейга, как мы видим, неразрывно связан с языковым, а точнее, речевым характером бытия. Ведь «бытие – в той мере, в какой оно ясно для человеческого мышления, – обнаруживает себя как язык, – ничего другого сказать о бытии нельзя»[810]. Заслуга и суть историзма Розенцвейга – в установлении связи между временным характером бытия и вполне конкретными моментами речи.

Переходим к идее времени у Бахтина. Бахтин, как представляется, противостоит русской платонизирующей философии особенно резко именно тогда, когда, радикально порвав с потусторонней вечностью, все бытие переводит во временной план. Это крайне непривычно для русского, традиционно метафизического сознания: отказ от субстанциальности бытия во имя его «событийности» сообщает представлениям Бахтина налет необъяснимой поначалу странной чуждости. В самом деле: для русского мышления «посюсторонность» онтологии неизбежно сопряжена с материализмом, всякая же «философия духа» предполагает признание трансцендентности истинного – «духовного» бытия. Это еще платоновские интуиции, привитые русскому сознанию через посредство православной традиции; это и хранящееся в философской памяти русского наследие идей Гегеля и Шеллинга. У Бахтина же мы обнаруживаем вещи, совершенно непривычные для нашего строя сознания – сочетание «духовности» с принципиальнейшей «посюсторонностью» (и соответственно, историчностью), – дух, присутствующий в эмпирии, и при этом – отрицание всяческих «эмпиреев»! Духовная философия, не признающая трансцендентной вечности, невидимого мира – мышление Бахтина на русской почве представляет собой явление уникальное.

Как и у диалогистов, бытие у Бахтина растворено во времени. И, наверное, именно этот факт побуждает искать духовные корни Бахтина в кругу мыслителей, где центром был Г. Коген и где воспитывались Бубер, Розенцвейг, Матвей Каган… Как кажется, есть надежда на обнаружение материалов, подтверждающих существование близости Кагана к Розенцвейгу в бытность Кагана в Германии. Каган же был проводником «марбургских» идей в России и конкретно – в бахтинском кружке. Так или иначе, с самого начала бахтинская философия заявила о себе как об историзме. И интерес представляет сама специфика бахтинского историзма.

Категория времени появляется в философии Бахтина в силу совершенно тех же причин, почему она неотрывна от онтологии Розенцвейга: бытие, являющееся, по Бахтину, «бытием-событием» (а в конечном счете бытием-отношением, диалогом, языком – как у Розенцвейга и Розенштока-Хюсси), предполагает для себя «действительную историчность»[811]. Это «бытие, в котором мы живем и умираем»[812], наше повседневное, профанное, безысходно-прозаическое бытие. Любой наш поступок – а поступок, по Бахтину, это и есть «бытие» – совершается во времени. Два момента в связи с категорией времени можно отметить в трактате «К философии поступка». Во-первых, «поступком» у Бахтина отмечено

В «Авторе и герое…» время в представлении Бахтина приобретает новые черты. Аименно: оно делается «архитектоническим» – в смысле Бахтина – временем. Впрочем, в понимании времени – в понимании его связи с «отношением», с вещами «архитектоническими», в терминологии Бахтина, – есть существенная разница между Бахтиным и западными диалогистами. У Розенцвейга, Эбнера и Бубера время

Но это не означает того, что событие

Особенно это противоречие бросается в глаза, когда Бахтин включает в свои концепции идею «большого времени». Скажем, в «Ответе на вопрос редакции “Нового мира”» показаны история – обычное представление о смене эпох Античности, Средневековья, Ренессанса и т. д. и на фоне этой «абстрактной» (согласно характеристике трактата «К философии поступка») истории – смыслопорождающий «диалог культур». Маленький и в видимости нетрудный текст «Ответа…» на деле, в философской глубине, оказывается весьма темным. Его «непонятность» обнаруживается, если мы осведомлены об исторических интуициях западных диалогистов. Последние отождествили бы в сходной ситуации культурную историю с этим самым пресловутым «диалогом»: действительно, это

Одним словом, строго концептуального, теоретико-философского представления о времени в воззрениях Бахтина нет. Однако событийное время, время, связанное с идеей отношения, имеет в бахтинском описании некоторые очень характерные черты. Обратимся к «архитектоническому» свойству времени по Бахтину. Если в «Философии поступка» понятием «не-алиби в бытии» обозначено представление о