Книги

Сообщество как городская практика

То или иное социальное отношение может быть целеориентированным, нерациональным и несоциабельным лишь в том случае, когда оно буквально не является

Кроме того, взаимозависимости представляют собой прочную реляционную структуру для работы по проведению границ. Как мы уже видели в ходе рассмотрения социальной идентификации, проведение границ между группами обязательно предполагает присутствие других, тех, кого можно назвать «отличающимися».

Транзакции, возникающие из целерациональных ориентаций практик, относятся к ролям, а не к индивидам. Обе стороны транзакций ожидают, что другая сторона будет соответствовать довольно жестко очерченным ролям. В некоторых случаях подобные отношения существуют не между двумя индивидами, а между индивидом и корпоративным актором (Coleman 1973: 13–15). Этот безличностный характер проявляется в том, как люди говорят о своих отношениях с рядовыми функционерами, представляющими те или иные институты. Безработный мужчина в одном роттердамском баре похвалялся, что получал дополнительный к пособию доход, работая на черном рынке, поскольку социальные службы сообщили ему, что они «не разрешают этого». Его товарищ пояснил, что этот человек постоянно подавал заявки на такие вакансии, которые, по его мнению, он в любом случае никогда не получит, раз уж «социальные службы настаивают на этом [подаче заявок]». Оба они заметили, что бюрократия выступала оператором, стоящим за любыми агентами с именем и лицом, с которыми они взаимодействовали. Они говорили о своем опыте общения с «социальными службами», «судом» или «службой занятости» – но не с отдельными их сотрудниками. В качестве личностей эти чиновники позиционировались в рамках отношений иначе, чем их клиенты:

Для конкретного лица осуществление взаимодействия имеет непосредственную и принципиальную значимость. Однако для агента это не так: указанная деятельность имеет прямое значение только для цели корпоративного актора и лишь косвенное для него самого (ibid.: 93).

Поэтому отношения между подобными рядовыми бюрократами и клиентами выступают образцом транзакций. Они несколько отличаются от транзакций, происходящих в более коммерческих локациях. В больших супермаркетах и дисконт-магазинах транзакции часто представляют собой почти безличные взаимодействия. Кассир за одной стойкой может общаться с кассиром за другой стойкой через головы ожидающих покупателей, одновременно проводя штрихкоды товаров через сканер. Хотя для подобных мест необязательно характерна такая степень отсутствия взаимодействия, в районах наподобие Хиллеслёйса часто жалуются, что дело обстоит именно так. Кроме того, в таких местах может происходить едва заметное исключение. Недавно, когда я стояла в очереди в одном берлинском супермаркете, передо мной находился темнокожий молодой мужчина в возрасте за тридцать – он покупал лишь семь пакетов сухой лапши и совсем немного говорил по-немецки. Когда он достал деньги, оказалось, что ему не хватает, чтобы заплатить. Кассирша вздохнула и пожала плечами, как будто она устала – она явно использовала жесты и мимику, чтобы продемонстрировать этому мужчине свое раздражение. Когда он не понял ее, она заговорила с ним громче. С такими «другими», как семейный врач или учитель, люди могут устанавливать чуть менее целеориентированные контакты. Одна женщина в роттердамском Хиллеслёйсе беспокоилась, что ее врач может уволиться, поскольку она думала, что новый врач никогда не будет таким же. Родители могут ощущать больше понимания со стороны одних учителей, чем других, и ценить отдельных педагогов в школе. Конечно, мы сами можем оказывать определенное воздействие на то, насколько личными становятся данные социальные отношения. Если мы все время ходим к одному и тому же мяснику, мы решаем, можно ли с ним немного поговорить, или принимаем решение, что именно мы скажем, а что нет. Хотя мы можем совершать крупные покупки в больших супермаркетах, многие по-прежнему часто посещают более мелкие магазины именно благодаря тому ощущению, которое они дают (Blokland 2009b). В этих случаях отношения по своему типу остаются транзакцией, однако они менее близки к идеальному типу.

Итак, являются ли эти четыре идеальных типа отношений – привязанности, узы, взаимозависимости и транзакции – конструирующими сообщество как культуру? Думаю, что в теории это возможно. Первый и самый очевидный момент: как мы установили, узы могут формировать сообщества. Хотя это происходит не всегда. Рассеянные, сегрегированные сети состоят лишь из двух взаимосвязанных лиц (dyads) или некоторого количества небольших узлов (Hannerz 1980: 250ff). Они могут давать нам ощущение личной идентичности, однако не порождают сообщество помимо незначительного межличностного общения для нескольких лиц. Сегрегированные сети состоят из различных связей с индивидами, которые предназначены для удовлетворения различных нужд и потребностей: одна сеть существует для игры в сквош, другая – чтобы сходить попить пива; сюда же относятся такие сети, как ежемесячный обеденный клуб для тех, кто разделяет страсть к приготовлению еды; подружка, с которой можно ходить в кино; группа в Facebook по поддержке беженцев. Подобные сети могут помогать людям (в большей степени на психологическом уровне) позиционировать себя в обществе и приобретать множественные социальные идентичности – однако, рассуждая социологически, сложно разглядеть некую добавленную ценность в рассмотрении подобных сегрегированных сетей в качестве самостоятельных сообществ. В разные моменты своей жизни люди могут входить в различные воображаемые сообщества и выходить из них, и я полагаю, что этот момент адекватно фиксируется понятием избирательной принадлежности (Savage, Bagnall and Longhurst 2005). Как правило, подобные сети могут ассоциироваться с людьми, которые пускаются в путь, а не пускают корни. Внутри сети эго может ощущать себя индивидуально встроенным в некое сообщество, но в том случае, когда внутри сети отсутствуют пересечения отношений людей, никакой общности, коллективного перформанса или общего опыта не возникнет. Совместное порождение нарративов не происходит, перформансы не становятся публичным действием, а общие истории невозможно сконструировать: если строительными блоками для сообщества являются разделяемые его участниками символы, то подобные сети мало что делают для их производства. Короче говоря, персональная сеть – это персональная сеть, а сообщество представляет собой нечто иное.

Однако узы также могут формировать более интегрированные сети (Hannerz 1980: 250ff) или даже замкнутые, сплоченные, не слишком крупные сети, как в случае с упоминавшимися выше группами равных по статусу людей. Очевидно, что подобные персональные связи приближаются к классической идее сплоченного сообщества с сильными связями, которую отдельные исследователи пытались идентифицировать в валлийских деревнях, населенных рабочим классом районах Лондона и иммигрантских анклавах в Чикаго. Но, как уже было показано, эти связи зависят от наличия других, которые могут быть исключены как участники некой внешней группы: только таким способом может заново утвердиться сообщество общих позиций, норм и ценностей. Кроме того, несложно увидеть, что персональные сети, как правило, становятся менее распространенными в быстро меняющихся городах наподобие Берлина, в восточной части которого социальная структура была быстро утрачена в процессе быстрого приспособления к порядкам его западной части, или Роттердама, пережившего стремительную деиндустриализацию вкупе с нарастающей иммиграцией, или Йоханнесбурга в ЮАР, где в период после апартеида в самоуправляемых поселениях сложилась новая гибридность (Nuttall 2008: 91ff), или Акапулько в Мексике, где в последние десятилетия на все стороны жизни повлиял массовый туризм.

Подобные трансформации можно рассматривать с точки зрения утраты сообщества, и нам известно, что процессы реновации и джентрификации в городах вытесняют людей, воздействуя на их сетевые связи. Даже в том случае, когда городская реновация выполняется тщательно и допускает право на возвращение в прежнее место проживания, как это было в голландских городах в 1970-х годах, она все равно нарушает локальные сети. Родившаяся в 1933 году тетушка Като – одна из тех, кого я интервьюировала в Хиллеслёйсе, – ощущала, что из-за изменений в этом районе она осталась совершенно одна, а сообщество было утрачено. В результате реновации 1970-х годов ее квартира на первом этаже определенно стала лучше, но все последующие трансформации – когда «люди стали уезжать чуть ли не толпами» – меняли ситуацию к худшему. Во время реновации тетушка Като прожила год во временном жилье. Когда она вернулась в свою обновленную квартиру, то обнаружила, что от прежнего района мало что осталось: «Все замкнулись в своих новых красивых квартирах и задернули шторы». Тех, кто уехал, она больше никогда не видела. Она беспокоилась, привыкая к своим новым соседям, людям с турецкими корнями («они никогда не заглядывают на кофе») и из Кабо-Верде – последние постоянно приносили ей свою еду, которую она боялась пробовать («у них все другое, никогда не знаешь, чем они тебя кормят»). Тетушка Като – одна из многих людей, чьи персональные сети настолько ограниченны, что их нельзя считать сообществами. Они составляют едва различимую когорту людей старшего возраста, которые не нашли способов для воображения новых сообществ в стремительно меняющихся городах севера Западной Европы. Однако указанный феномен может не ограничиваться этими городами: нарастание поляризации между теми, кто живет в городе давно, и новоприбывшими, когда «первые опасались потерять идентичность и преимущественный доступ к местным ресурсам», отмечалось в различных крупных городах Африки, например в Дуале (Камерун) (Geschiere and Nyamnjoh 2000; Leimdorfer and Marie 2003; Konings, van Dijk and Foeken 2006: 7). У этих пожилых людей отсутствуют узы, а в других формах социальных связей они не находят утешения. Когда Норберт Элиас и Джон Л. Скотсон писали свою ныне ставшую знаменитой работу «Состоявшиеся и аутсайдеры» (Elias and Scotson 1965), люди старой формации были «состоявшимися». В условиях быстрых трансформаций представление о том, что значит быть состоявшимся, дестабилизировано. То, что утрачено людьми, долго прожившими на одном месте, не обязательно представляет собой близкие связи. Тетушка Като долго была изолирована от сетевых связей. Поскольку ее муж ходил в паб и каждый уикенд возвращался домой пьяным, ее прежнее близкое знакомство с другими людьми теперь приобрело качество нормативного санкционирования: «Конечно, мне было стыдно. Если они говорили о нем, называя его выпивохой, просто нельзя было не обращать на это внимание». Подобные пересуды всплывали в реляционном контексте, который мы рассмотрим в дальнейшем в качестве «публичной осведомленности», и функционировали в качестве практики исключения.

Таким образом, узы способны формировать сообщество. Далее, привязанности могут конституировать перформансы, посредством которых мы получаем опыт сообщества и социальной идентификации. Не во всякой группе, объединяемой определенной тематикой, предусматривается мгновенное появление структуры отношений, характерной для сообщества (как, например, в случае виртуальной публики в интернете), однако привязанности, рассматриваемые как идеальный тип, обращаются к ценностям солидарности и морали, которые повседневный дискурс связывает именно с понятием сообщества. Привязанности помогают нам найти свое социальное место в мире и предоставляют тот символизм, посредством которого мы можем пережить опыт принадлежности, зачастую путем участия в тех или иных разновидностях ритуалов или регулярных практик. Однако следует отметить, что самоочевидность способов, посредством которых привязанности создают символизм сообщества как культуры, не является заранее заданной и устойчивой во времени и пространстве. Класс, религия или этничность также могут быть социально сконструированными в качестве категорий, однако это не подразумевает, что они заодно привязывают нас к себе. В конечном итоге категория – это не коллектив, в котором люди разделяют одни и те же ценности и поэтому сохраняют привязанности. Дискуссия о громадном разнообразии городских районов (Vertovec 2007; Blommaert 2013) и примеры изучения прежних районов для рабочего класса позволяют предположить, что категориальные различия имеют всё большее значение для сообщества как культуры. Но я не думаю, что это всегда так. Например, институционализация категориальных границ могла разделять районы европейского рабочего класса, о которых сейчас вспоминают как о гомогенных сообществах. В Роттердаме люди проводили символические границы между собой и другими на основе религии и класса. Религия разделяла трудящихся на работе, оказывая влияние на их способность действовать в качестве класса в ситуации, когда рабочие-протестанты отказывались присоединяться к забастовке, исходя из своего прочтения Библии. О коммунистах рабочие-протестанты, в свою очередь, обычно говорят в духе «от них одни неприятности» (см. Blokland 2003: 131–137). До и на протяжении первой половины ХX века в европейском городе наподобие Роттердама рабочее место и место отправления ритуалов институционализировали, соответственно, категориальные границы класса и религии. Они подкреплялись видимостью зачастую очень локальных жизненных укладов, которые обеспечивали основу для резко очерченных разделяющих границ (см. также Cousins and Brown 1975: 55–56; Martin and Fryer 1975: 98; Moore 1975: 35–54; Katznelson 1993: 207–208; Blokland 2003: 128ff).

Многообразные привязанности по-прежнему производят сообщество как культуру, однако сегодняшние процессы институционализации являются более текучими и в меньшей степени основанными на локальном. Поэтому привязанности не обладают той же самой формой, что, скажем так, в эпоху европейского индустриального города. Хотя здесь мы не можем рассмотреть прикладной вопрос о том, когда и как привязанности с их широким разнообразием городских контекстов внесли свою лепту в концептуальную схему сообщества в современную эпоху, теоретически не так уж сложно разглядеть наличие концептуального родства между привязанностями и сообществом. Легко заметить и то, что привязанности стали менее стабильными, причем это определенно феномен, характерный не только для севера Западной Европы. В Бангалоре «текучесть политики „на земле“» (Benjamin 2015: 102) определяют святилища и другие материальные аспекты религиозных ритуалов, что провоцирует постоянный переговорный процесс по поводу символических значений места. Однако простое замечание, что идентичность и сообщество не зафиксированы, звучит «банально» (Dirks, Eley and Ortner 1994: 32). Сплетение эмпирических вопросов, выходящих за рамки этой книги, выглядит так:

Каким образом и на основании чего в разные времена и в разных местах изменчивость становится временно закрепленной таким образом, что индивиды и группы могут осуществлять в своем поведении конкретный тип агентности, политической или иной? Каким образом люди трансформируются в действующих субъектов, понимающих себя конкретными способами? (ibid.)

В теоретическом смысле ответ на вопрос о том, как люди действуют определенным образом, заключается отчасти в том, что они это делают, во-первых, будучи участниками персональных сетей, в рамках которых они могут устанавливать и воплощать сходства и различия, а во-вторых, посредством различных степеней институционализации норм, ценностей и моральных установок, которые обеспечивают рамку для привязанностей. Нам потребуется провести эмпирическое исследование того, как подобные общие процессы встроены в конкретные ситуации, в особенности в более глобализированном, крайне разнообразном мире городов.

Не столь очевидно, каким образом транзакции и взаимозависимости могут быть источниками практик и перформансов сообщества – его осуществления в действии. В оставшейся части книги я буду утверждать, что они не являются релевантными или нерелевантными по определению: их релевантность зависит от степени того, что я буду называть

5. Реляционные контексты принадлежности

Практическое осуществление сообщества всегда предполагает придание значений символам. Как различия, так и близкие позиции обнаруживаются [именно] в символизме. Сообщество состоит из практик, в которых мы транслируем общую систему координат (positioning), формируем общие переживания или конструируем общий нарратив принадлежности. Кроме того, это означает, что мы проводим границы, отделяющие нас от тех, с кем у нас нет чего-то общего. Социальные разграничения возникают из постоянных сравнений между «нами» и «ними», как некогда объяснил Роберт Мёртон (Merton 1967: 322 / Мёртон 2006, 423[14]). Некоторые примеры этого мы уже видели выше. То обстоятельство, что в глобализированном городском мире принадлежность к подобным референтным группам стала менее однозначной, не означает, что механизмы, выявленные Мёртоном, утратили свою релевантность. Нам требуется информация, которая станет основанием для наших репрезентаций других (ibid.: 248 / там же: 332), поскольку в противном случае мы можем ссылаться только на жесткие категоризации. Категоризации – легкая часть [работы по проведению границ]. Понимание тонких граней, их символов, их включений и исключений – несколько более сложная задача. Понимание трудно заметных исключений становится еще более важным, поскольку ныне явные, неприкрытые исключения на основании расы, этничности, гендера или сексуальности во многих частях мира больше не являются возможными в правовом отношении или же оказываются неприемлемым.

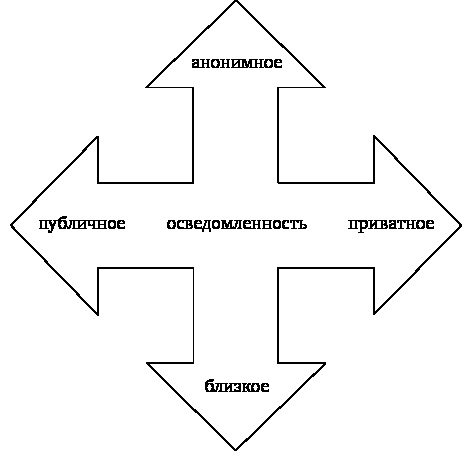

Если выйти за рамки категоризаций, то все наши сопоставления подразумевают наличие групп, о которых нам что-либо известно, и групп, напоминающих те, к которым мы сами принадлежим по меньшей мере в каком-либо одном отношении, что прежде всего обеспечивает основу для сопоставления (Simmel 1964: 43–44). Это означает, что мы можем конструировать сообщества только социально, поскольку работа по проведению границ является важной частью этого действия – а именно, мы можем конструировать сообщества, обладая той или иной частью указанного знания, и то, в каком объеме мы можем собрать эту информацию, отчасти зависит от наших взаимодействий. Иногда мы встречаемся с другими лишь однажды, и они не имеют для нас особого значения. В то же время мы регулярно сталкиваемся с другими в одних и тех же ситуациях и в одних и тех же местах без какого-либо персонального с ними контакта. Для представления о сообществе как культуре это вновь означает, что мы не можем ограничить наше понимание сообщества пониманием персональных сетевых связей. Сообщество как городская практика зависит от реляционных контекстов, в которые встроены наши социальные связи. Я выделяю четыре их типа без четких границ – они являются измерениями городской ткани, контекстами для плавно пересекающихся отношений, а не дискретными единицами. Как показано на рис. 2, эти реляционные контексты выстраиваются в двух измерениях: континууме приватности и континууме доступа.

Эти контексты, на мой взгляд, предпочтительно рассматривать нанесенными на скользящую шкалу: они различаются не по своей интенсивности или значимости для сообщества, а по тому, насколько они отличны от такой формы существования, где мы предстаем отдельными индивидами. В данном случае я не утверждаю, что какое-либо одно окружение на этой шкале подразумевает сообщество, а другое нет. Это реляционные окружения, которые различаются по своим возможностям, ограничениям и особенностям практик принадлежности и идентификации в городском пространстве.

Поэтому я рассматриваю эти окружения как реляционные контексты принадлежности. Поскольку в центре нашего исследования находится городское пространство, я оставляю без внимания то обстоятельство, что шкала принадлежности может включать и уровень нации, воображаемого сообщества, находящегося в центре работы Бенедикта Андерсона (Anderson 1991 / Андерсон 2016). Очевидно, что в нашу эпоху больших человеческих миграций и мощной политической представленности националистических партий в европейской политике дискуссия о сообществе без рассмотрения тематики нации и национализма оказывается неполной. Как отмечал Деннис Х. Ронг (Wrong 1994: 230), в современную эпоху национализм «практически обеспечил успешную и прочную альтернативу традиционной религии в качестве глубоко укорененной приверженности, воплощаемой посредством символов, которые стали предметами почитания и ритуального восхваления». Рассматриваемый в подобном ключе, национализм точно так же, как религия, выступает механизмом для того типа отношений, которые в предыдущей главе были обозначены как привязанности, однако, поскольку я точно так же рассматриваю религию лишь как один из контекстов для привязанностей, и не более того, аналогичным образом мы поступим и с национализмом. Тем не менее работа Андерсона демонстрирует, что некоторые обрисованные нами паттерны и процессы можно обнаружить и в национализме.

В качестве еще одного аргумента в пользу того, чтобы обойтись без темы национального сообщества, служит мой тезис о том, что по мере развития исследований городских сообществ целесообразно обратиться к рассмотрению сообщества как перформативной единицы и культурной практики, сохраняя сосредоточенность на городских пространствах. Хотя кто-то, возможно, будет утверждать, что государственные институты наподобие национальных школьных программ, выступлений монархов или президентов, национальных гимнов и национальных спортивных сборных обладают элементами практики, агентов этой практики сложно локализовать. Нас же в рамках этой работы в особенности интересует именно роль агентности в социальной идентификации, понимаемой как городской процесс.