Книги

Этничность, нация и политика. Критические очерки по этнополитологии

До 2004 года война в Чечне и борьба с терроризмом сохраняли важное место в риторике Путина, оставаясь основным фактором политической мобилизации российского общества. Эти темы занимали одно из центральных мест во всех его ежегодных посланиях Федеральному собранию и во всех случаях служили для продвижения идей «сильного государства», «удержания целостности страны», «восстановления, законности и порядка». Вместе с тем в каждом послании менялись акценты, расставляемые президентом. В первом послании 2000 года, когда не было необходимости как-то оправдывать военные действия внутри страны (они тогда поддерживались большинством населения), В. Путин говорил о непонимании за рубежом чеченской политики России:

Россия столкнулась с системным вызовом государственному суверенитету и территориальной целостности, оказалась лицом к лицу с силами, стремящимися к геополитической перестройке мира. Наши усилия избавить Россию от этой опасности подчас трактуются необъективно и односторонне, становятся поводом для разного рода спекуляций[548].

Во втором послании акцент делается на достигнутых успехах, и эти идеи обращены к внутренней российской аудитории.

Еще совсем недавно звучало: армия находится в состоянии разложения, и в военной сфере нам нечего рассчитывать на сколько-нибудь заметные результаты. А в политической сфере мы якобы не можем ожидать ничего позитивного, так как не найдем ни одного чеченца, который поддержал бы усилия федерального центра по борьбе с террористами и наведению конституционного порядка. Сама жизнь показала, что оба эти тезиса являются ложными[549].

В 2003 году тема чеченской войны использовалась Путиным для обозначения перехода к новой политической эпохе, связанной с его именем: «Прошедший в республике конституционный референдум подвел черту под эпохой безвременья… Все это закончилось»[550].

В те годы в российском обществе царила надежда на то, что силовыми или просто административными мерами можно исправить положение в стране после неудач либеральных реформ. При этом военные успехи начальной фазы второй Чеченской войны больше, чем какие-либо теоретические аргументы, подталкивали россиян к такому образу мысли. Начала меняться вся архитектура внутренней политики России. Если во времена Ельцина основной ее осью было противостояние «демократов» и коммунистов, то во времена Путина, при общем спаде политической активности общества, центр политических дискуссий сместился в сторону противостояния между традиционалистами-державниками как самой влиятельной политической силой и политическим меньшинством в лице либералов-западников. Главной в политике стала идея выстраивания вертикали власти с президентским аппаратом на ее вершине и усиления роли традиционных для России силовых рычагов управления, таких как прокуратура, милиция, силы безопасности и др. В этом контексте естественным было создание федеральных округов во главе с полномочными представителями президента. Эта конструкция выглядела возвратом к советской традиции назначения в регионы полномочных представителей центра — партийных секретарей. Такая советская традиционность в конце 1990‐х годов придавала путинскому проекту дополнительную привлекательность.

Ельцин пришел к власти в период, когда угроза целостности России была наибольшей. После того как российские республики продемонстрировали «парад суверенитетов», непреодолимое желание повысить свой статус возникло у российских краев и областей. О своем суверенитете объявили даже административные районы в некоторых городах. Инерция распада СССР набирала силу, и никто в то время еще не знал, когда и на каком территориальном уровне она может завершиться.

Сложившаяся политическая ситуация в значительной мере продиктовала политическую стратегию Ельцина во взаимоотношениях с наиболее активной тогда частью общества — региональными политическими элитами. И, на наш взгляд, именно стратегия Ельцина, основанная на переговорном процессе, на достижении компромиссов, взаимных уступок, сделанных как федеральной властью, так и лидерами республик, помогла переломить негативные тенденции в федеративных отношениях. Договоры между федеральным центром и органами власти субъектов Федерации, а также Договор об общественном согласии (1994), подписанный всеми субъектами Федерации, кроме Чечни, значительно ограничили возможность объявления кем-либо из руководителей республик, краев, областей о выходе из состава Федерации. За расширение прав региональной элиты на федеральном уровне региональные лидеры обязались усмирить наиболее радикальные национальные движения.

Эти перемены тогда были замечены российским общественным мнением. В массовом сознании россиян постепенно росла уверенность в том, что целостность России укрепляется, а главное — уменьшается угроза вооруженных конфликтов, неизбежного спутника распада страны. Но прошло время, и политика компромиссов стала восприниматься в сознании большинства россиян как стратегия односторонних уступок республикам, как начало развала России и даже как злой умысел: «Те же, кто развалил СССР, теперь разваливают Россию».

Большей частью такие представления имеют мало общего с реальностью. Однако с точки зрения воздействия социальных представлений на политику не столь уж важно, насколько они реалистичны. Если представления возникли и стали массовыми, то они влияют на политический процесс ничуть не меньше, чем реальность. Думаю, что именно из такой реальности, основанной на массовых и, во многом, мифологизированных представлениях выросла стратегия Путина, ключевыми идеями которой являются создание «единой исполнительной вертикали» и ограничение политической роли региональной элиты, прежде всего роли лидеров республик.

Эти задачи прямо или косвенно были поставлены в первых же законодательных инициативах президента Путина. Они обосновывались прежде всего необходимостью преодоления дезинтеграции. В своем первом послании Федеральному Собранию (2000) президент отмечает: «У нас еще нет полноценного федеративного государства. Хочу это подчеркнуть: у нас есть, у нас создано децентрализованное государство»[551].

Замечу, что децентрализация вовсе не равнозначна дезинтеграции. Федеративное государство по определению должно быть в какой-то мере децентрализованно, поскольку основывается на принципе субсидиарности, предусматривающем сохранение за центральной властью лишь узкого круга базовых функций управления и передачу всех остальных региональным властям[552]. В следующем своем послании президент уже говорил не о децентрализации, а о дезинтеграции, которую удалось переломить всего лишь за девять месяцев, разделявших оба послания (точнее, за шесть-семь месяцев, если учесть, что послания готовятся два-три месяца).

Сегодня уже можно сказать: период «расползания» государственности позади. Дезинтеграция государства, о которой говорилось в предыдущем Послании, остановлена. В прошлом году мы много для этого сделали, мы — все вместе. Разработали и приняли федеративный пакет — пакет федеральных законов. Провели реформу Совета Федерации. Первые результаты дала работа полпредов в федеральных округах[553].

Мы еще остановимся на оценке роли тех механизмов, с помощью которых удалось в невиданно короткие сроки переломить процесс «дезинтеграции государства». Сейчас стоит задаться вопросом: существовала ли такая опасность в действительности?

Уже во второй президентский срок Ельцина в Кремле не выстраивалась очередь региональных лидеров за подписанием новых договоров между регионами и центром, да и те, которые были подписаны после Татарстанского договора, отличались таким уровнем декларативности прав регионов, что их не приводят в доказательство угрозы дезинтеграции даже самые ревностные сторонники централизации и унитаризма. Вся их критика сосредоточена на первом договоре 1994 года.

Устойчивость российской федеративной системы прошла проверку на прочность в период экономического кризиса 1998 года, хотя поначалу казалось, что именно он подтолкнет Федерацию к неминуемому распаду. Стоит чуть подробнее рассмотреть этот исторический случай.

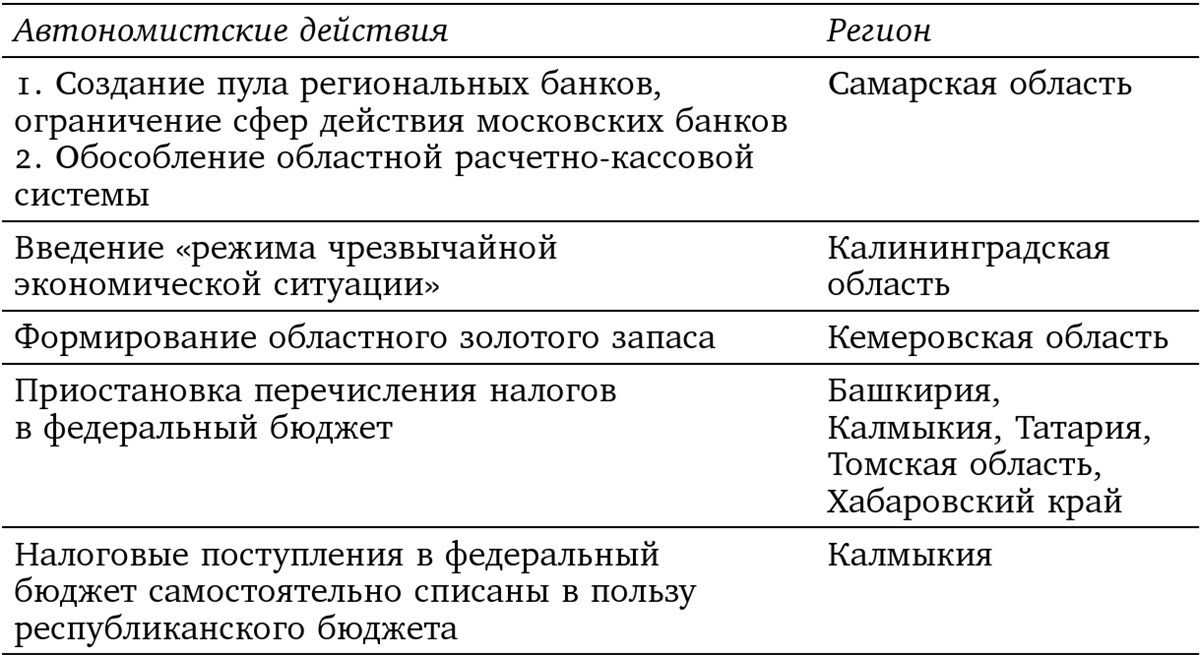

Начало ему положил объявленный федеральным правительством дефолт. После него практически все регионы стали предпринимать меры экономической самозащиты, которые, казалось бы, реально угрожали сохранению экономической целостности страны. Так, по материалам Госкомстата России, к сентябрю 1998 года 79 регионов ввели административное регулирование цен на продукты питания и запрет (либо ограничение) на их вывоз за пределы региона. В прессе заговорили о том, что «продовольственный сепаратизм посильнее политического»[554]. Еще страшнее выглядели действия ряда регионов по обособлению региональной финансовой системы и отказу от перечисления налогов в федеральный бюджет (см. табл. 4).

Подобные действия дали повод известным российским политикам говорить о распаде России как о чуть ли не свершившемся факте. О реальной опасности «потерять» Россию 2 сентября 1998 года заявил исполнительный секретарь СНГ Борис Березовский[555]. Вслед за ним 3 сентября такую же опасность признал красноярский губернатор Александр Лебедь[556]. Неделей позже лидер проправительственной думской фракции НДР Александр Шохин уже прямо обвинил главу правительства в том, что он «не сумел сохранить финансово-экономическую, а значит, и политическую целостность России»[558]. Что касается публицистов и ученых, то они буквально соревновались друг с другом в мрачности прогнозов распада России. Если журналист А. Венедиктов исходил из предположения о распаде как одномоментном акте и называл 17 августа днем, «когда в России территории и регионы начинают жить отдельной жизнью от Москвы и от федеральных властей»[559], то историк В. Логинов, признавая распад России неизбежным, отводил ему целую эпоху[560].

В это же время получили распространение идеи введения чрезвычайных административных мер по нормализации ситуации. Получила широкую поддержку идея В. Жириновского о тотальной «губернизации» России: например, губернатор Сахалина Игорь Фархутдинов, до того отличавшийся своими либеральными взглядами на региональное управление, предложил отменить республики и ввести губернскую форму управления[561]. Губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын предложил заполнить вакуум власти за счет создания «федеральных округов» в границах восьми региональных ассоциаций экономического сотрудничества. Это должно было, по мысли губернатора, «помочь Российскому государству, правительству и администрации президента сформировать ту вертикаль власти, которая бы была работающей и взаимоувязанной»[562].