Книги

Этничность, нация и политика. Критические очерки по этнополитологии

Большая часть цыганского населения сосредоточена в поселках, расположенных на периферии крупных агломераций. В этих поселениях консервируется традиционный, замкнутый по отношению к внешней социальной среде образ жизни и преобладает незанятое или малоквалифицированное население. К такой социальной группе легко «прилипают» мифы, например миф о чуть ли не тотальной вовлеченности ее членов в преступную деятельность. Информационные манипуляции, даже если бы они проводились с благими целями осветления образа «чужого» и развития толерантности у окружающих групп, не способны радикально изменить положение таких диаспоральных меньшинств.

О противоречивом образе китайцев в российском общественном мнении мы еще выскажемся ниже.

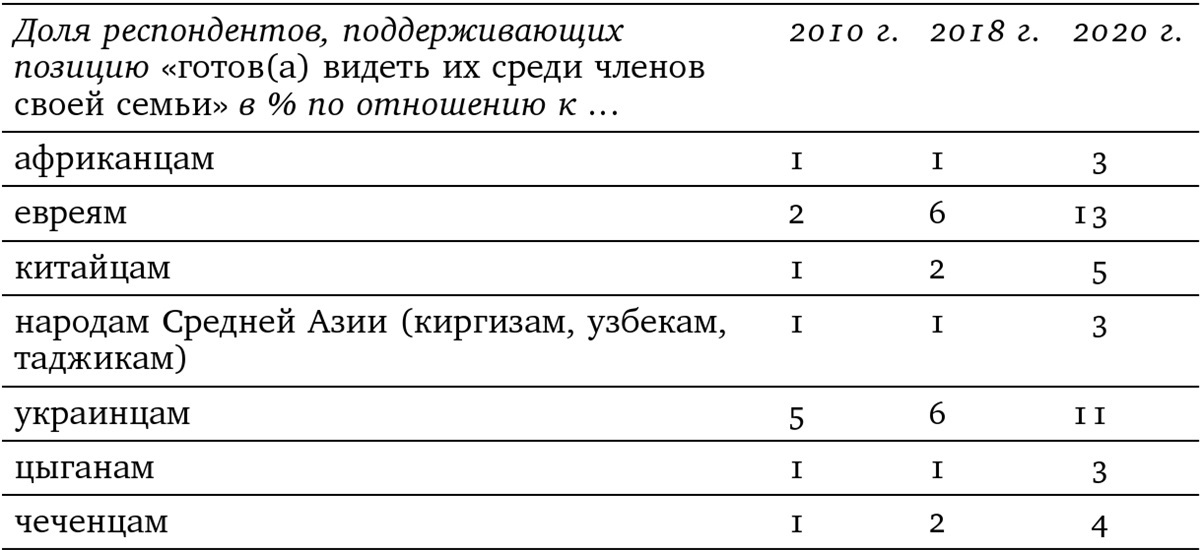

Данные таблицы 6 показывают, что в 2010–2018 годах желание принять инородца в семью демонстрировали не многие опрошенные россияне (более 80 % из них составляли этнические русские). При этом слабая предрасположенность к межэтническим бракам (1–5 %) не варьировалась по отношению к цыганам, чеченцам или китайцам. По труднообъяснимым причинам благожелательность к таким бракам чуть возросла в 2020 году, особенно по отношению к китайцам, хотя различия в 1–2 % между данными 2018 и 2020 годов можно списать на технические погрешности подсчета результатов опроса. Заметно отличается от всех отношение русских к межэтническим бракам только с представителями двух национальностей. Прежде всего — с украинцами: готовность принять их в русскую семью не опускалась ниже 5 % в 2010‐м, а в 2018 году, несмотря на последствия крымских событий, эта готовность даже возросла до 6 %, достигнув в 2020‐м максимума — 11 %.

В 2018 году по благожелательности приема инородца в русские семьи украинцев догнали евреи, а в 2020‐м даже и обогнали их в рейтинге предпочтительных межэтнических браков. Эти результаты хорошо сопрягаются с данными переписей населения (последней советской 1989 года и российской 2010 года). Обе они показывают, что русско-украинские браки составляют громадное большинство смешанных браков в России, а следом за ними идут русско-еврейские браки; на третьем месте русско-татарские браки, опережающие русско-белорусские[587].

Итак, русско-украинские отношения в самой чувствительной сфере брачно-семейных отношений по-прежнему можно назвать не просто дружественными, но и родственными, несмотря на обострение русско-украинских отношений после присоединения Крыма к России и появления Луганской и Донецкой республик в 2014 году. Трудно сказать, какими будут взаимоотношения русских и украинцев после военной спецоперации России 2022 года, но пока, по материалам исследований 2010–2020 годов, можно утверждать, что враждебное отношение к украинцам в сфере межгосударственных отношений не повлияло на предпочтительное отношение русских людей в сфере брачных отношений. Русские люди даже если и готовы воспринять украинцев как врагов, то только государству, а не себе лично.

Бытовые и политические отношения характеризуются разной мерой исторической укоризненности в массовом сознании. При этом «третьей власти», всемогущей прессе, куда труднее испортить давние дружеские бытовые отношения, чем турбулентные по самой своей природе отношения в политике. Бытовые отношения в конечном счете, в длительной исторической перспективе, сильнее политических. Исторически сложившиеся бытовые отношения помогают восстанавливать тот уровень социально-культурной дистанции, который нарушается во время политических конфликтов. Исследования 2010–2020 годов подтверждают эту гипотезу.

Политическая пропаганда в условиях резкого ухудшения российско-украинских отношений в 2014–2015 годах привела к тому, что, казалось бы, был сломан устойчивый стереотип восприятия русскими украинцев как самой близкой группы на шкале культурной дистанции. Но эта «аномалия» продержалась недолго: уже опросы 2020 года показали (см. табл. 5), что украинцы снова оказались в группе «свои» с показателем 19 % негативных оценок, следовательно, вновь стали одной из самых приемлемых для россиян этнических групп. Чуть ранее похожая метаморфоза проявилась и в отношениях россиян к грузинам. После вооруженных столкновений грузинских и российских войск в Южной Осетии (август 2008) в российском общественном мнении взметнулась волна ксенофобия по отношению к грузинам, но она спала так же быстро, как и поднялась, — уже к 2009 году.

Материалы опросов показывают, что политический заказ и пропаганда могут изменить отношение к стране, почти не затрагивая отношения к ее населению. Так, по данным опросов Левада — Центра, Китай с 2016 года вышел на второе место после Беларуси в качестве дружеской, союзнической или партнерской страны для России и с тех пор остается на этой позиции[588], но это никак не повлияло на изменение отношения россиян к китайцам. Судя по материалам опросов 2018–2020 годов (табл. 5), каждый четвертый россиянин выступал за то, чтобы китайцев «не пускать в Россию». Китайцы в 2000‐х годах прочно воспринимаются российским общественным мнением как «чужие», а в ряде восточных регионов антикитайские фобии по своему накалу опережают все прочие. В то же время, судя по опросам, США лидируют среди стран-недругов России[589], но образ американцев отделен в сознании большинства респондентов от образа США, и ксенофобия по отношению к американцам почти не растет даже в периоды наивысшего обострения российско-американских отношений. В 2010–2020 годах она не превышала 21 %, и, судя по принятым критериям распределения стереотипных образов народов, американцы воспринимаются россиянами как почти «свои».

Устойчиво положительный стереотип восприятия образа народа, закрепившийся в сознании россиян, способен преодолеть (пусть не сразу, но через какое-то время) информационную интервенцию, очерняющую или даже демонизирующую привычный образ.

Сравнение результатов этносоциологических исследований двух периодов постсоветской истории показало, что в 2000‐х годах в России стала

Изменение этнополитической ситуации в России и возрастание ее сходства с этнополитическими процессами в странах Глобального Севера не устранило своеобразия российских негативных установок к культурно «чужим» по сравнению с ксенофобией в европейских странах, в частности Германии и Франции. В этих странах ЕС преобладает «адресная» ксенофобия, например взаимная ксенофобия между евреями и арабами. Эта ксенофобия была отчасти «перенесена» в Европу из стран Ближнего Востока и десятилетиями закаляется в новых местах, особенно в территориально замкнутых анклавах, чему способствовала и политика мультикультурализма (точнее, та ее часть, которая поощряла расселение этнических групп в особых анклавах). По мнению французского исследователя Жерома Фурке, основным рассадником антисемитизма во Франции стали пригороды больших городов, такие как Сен-Дени, Монтрей, Клиши, Су-Буа (пригороды Парижа). В них обосновались выходцы из ближневосточных и африканских стран, слабо интегрированные во французское общество[590]. В 2005 году в этих пригородах были отмечены волнения среди мусульман. Такого жесткого территориального распределения этнических и религиозных общин в городах России пока нет, и это в какой-то мере блокирует межэтническую конфликтность. В этом отношении еще важнее такая российская особенность, как отсутствие в массовом сознании россиян исторически закрепленного и поэтому строго определенного образа культурного «чужого».

В России этот образ постоянно меняется. В XVII веке основные негативные ассоциации русских были связаны с басурманами (мусульманами), прежде всего с турками. С появлением в XVIII веке «черты постоянной еврейской оседлости» образ наиболее нежелательных инородцев закрепился за евреями.

Уже к середине 1990‐х годов антисемитизм был отодвинут на шкале социально-культурной дистанции этнического большинства антикавказскими, и прежде всего античеченскими фобиями. По мере притока в Россию мигрантов из стран Центральной Азии они вытесняют кавказцев с первых мест в иерархии ксенофобии. В 2014–2015 годах и эти фобии оказались приглушенными, на сей раз смесью антиукраинских и антизападных настроений, вспыхнувших под влиянием «крымского синдрома». Наконец, в 2018 году на шкале социальной дистанции наивысшие места заняли африканцы и цыгане.

В России преобладает

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ

Перспективы обновления идей национальной политики России

14. Основные модели управления культурным разнообразием (УКР) в эпоху современной глобализации

Управление культурным разнообразием (culture diversity management) — это одно из тех широко используемых ныне понятий, которые едва ли поддаются однозначному определению. Несмотря на то что функция управления разнообразием в том или ином виде свойственна практически любому организованному социуму, ее теоретическое и концептуальное осмысление стало реальностью лишь на рубеже ХХ и XXI веков. Трудно сказать, когда впервые появилось в литературе словосочетание «управление культурным разнообразием». Известно лишь, что этот термин вошел в обиход экспертного сообщества в 1990‐х годах. Первым международным документом, в котором эта концепция была обозначена, стала Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии (Париж, 2001). В Декларации говорится, что в современных условиях культурное разнообразие является «источником обменов, новаторства и творчества»[593]. Подчеркивается важность проявления государствами и всем мировым сообществом терпимости и уважения к различным культурам как важнейшего условия сохранения мира. В Декларации провозглашается четыре принципа соотнесения культурного разнообразия с признанными и защищаемыми ЮНЕСКО ценностями: 1) социальной сплоченностью и уважением друг к другу; 2) защитой прав человека и обеспечением свободы творчества; 3) политическим плюрализмом; 4) международной солидарностью[594].

Древнейшая практика управления межэтническими, межкультурными отношениями стала превращаться в осмысленную концепцию лишь на рубеже XX–XXI веков. Объясняется это совокупностью разнообразных причин, из которых мы выделим только две.