Книги

Данте и философия

Таким образом, трактат «О монархии» превосходно дополняет «Пир»: каждое произведение рассматривает определенную проблему и поставляет строительный материал, позволяющий связать их между собой. Отныне мир Данте предстает перед нами как система отношений власти и повиновения. Философия в нем царит над разумом, но воля философов обязана повиноваться императору, а вера – покорствовать папе. Император единовластно царит над волями, но его разум должен повиноваться философу, а вера – папе. Папа безраздельно царит над душами, но его разум повинуется философу, а воля – императору. И все трое обязаны повиноваться и верить Тому, от кого каждый из них непосредственно получает в своем порядке высшую власть: Богу, сему верховному Императору земного и небесного миров, в чьем единстве объединяются все различия.

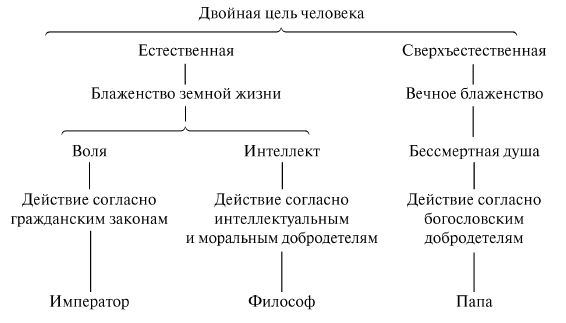

Итак, чтобы представить в виде таблицы совокупность человеческих целей, а также управляющих ими властей, следует поставить на вершину Бога как суверенную Любовь и высший Двигатель, притягивающий к себе всеобщую человеческую гражданственность действием двух целевых причин[270]:

Чтобы убедиться, насколько велика дистанция, разделяющая в этом вопросе Данте и св. Фому, достаточно обратиться к тексту доминиканца Гвидо Вернани, в котором он выступает против выраженного в «Монархии» тезиса о «двойном блаженстве. «Этот человек, – говорит Вернани о Данте, – не должен был различать два блаженства по причине двух природ, тленной и нетленной, ибо в тленной природе не может быть ни добродетели, ни блаженства в собственном смысле. Он также говорит, что человек определен к этим двум целям Богом. На это я отвечу, что человек не определен Богом к земному блаженству как конечной цели, ибо подобное блаженство никогда не может насытить и утолить человеческий аппетит. Даже с философской точки зрения действие таких добродетелей [т. е. нравственных добродетелей, –

V – Положение Данте в истории

Самый длинный, но и самый надежный и многообещающий путь к правильному пониманию смысла и значения политической философии Данте, особенно подразумеваемого в ней понятия философии, состоит в том, чтобы рассмотреть ее в историческом и доктринальном контексте. Если бы политическую философию можно было помыслить независимо от любой общей философии, она была бы не более чем фактом местного значения. Но дело обстоит иначе, и мы увидим, что подход Данте к этим проблемам затрагивал целый ряд других пунктов, точное определение которых важно для понимания его творчества.

Можно считать исторически верифицируемым философским законом следующий тезис:

Первый тип характеризуется доминирующим стремлением к максимально возможной интеграции порядков природы и благодати. Учения этого типа можно опознать по тому признаку, что различение природы и благодати в них имеет тенденцию смешиваться с различением зла и добра. Причина этого очевидна. Такие учения имеют сущностно религиозный характер. Будучи сосредоточенными на проблеме восстановления падшего естества, они видят в природе лишь то, что́ в ней нуждается в восстановлении посредством благодати, лишь раны, нанесенные ей грехом: коротко говоря, ее тленность. Чтобы правильно понять этот подход, крайне важно не превращать его в философскую доктрину. Для тех, кто его разделяет, это означало бы утверждать, что природа по своей сути зла. Но, будучи христианами, они знают, что все сущее, поскольку оно существует, – благое. Когда они говорят о природе, они говорят о ней не как философы, определяющие ее сущность, а как врачи, видящие в ней больного, которого нужно исцелить, или, вернее, как священники, видящие в ней тварь, которую нужно спасти.

Поскольку нас сейчас занимает именно третий аспект этой проблемы, достаточно будет обратиться к св. Августину, чтобы обнаружить его прототип. Если формулировке «политический августинизм» соответствует некая реальность, то необходимо признать: что касается политических проблем, августинизм стремится интегрировать государство в Церковь, следуя внутренней логике, которую ничто в ней не способно удержать от заключительного вывода. Два сообщества, которые любит описывать св. Августин и которые поглощают у него все прочие сообщества, – это Град Божий и град земной. Но тот и другой являются сверхъестественными, религиозными градами и обозначаются «мистическими» именами, из которых имя Иерусалима обозначает сообщество избранных в прошлом, настоящем и будущем, а имя Вавилона – сообщество осужденных в прошлом, настоящем и будущем. Строго говоря, ни одно конкретное сообщество не может быть отождествлено ни с одним из этих мистических градов. В самом деле, нельзя сказать, что Церковь заключает в себе лишь избранных, ни даже того, что она заключает в себе всех избранных. Тем не менее, Церковь представляет собой наиболее точное конкретное приближение ко Граду Божьему, ибо она есть град от Бога. Что же до Вавилона, он есть град от мира сего и заключает в себе все языческие государства, поскольку они организованы согласно языческим законам и в виду целей, которые не являются Божьими[272].

Доктрина Августина в том виде, в каком он ее сформулировал, содержала идею чрезвычайной важности: идею вселенской религиозной гражданственности. Но она ничего не говорила об универсальном земном сообществе, где Римская империя на следующий день после разграбления Рима варварами оказалась в таком положении, что не давала повода даже задумываться об этом. Поэтому Августина нельзя представлять как того, что учил о поглощении империи Церковью. Несомненно, он считал, что христианский император может и должен служить Церкви; но, будучи взятым само по себе, государство для него – не более чем преходящая ценность. Если это языческое государство, каким была древняя Римская империя, оно по своей сущности будет злым и практически отождествится с Вавилоном, тогда как Церковь отождествляется с Иерусалимом. Если же государство не всецело языческое, но терпит граждан-христиан или даже управляется главой-христианином, его члены распределятся между двумя мистическими градами, к которым они принадлежат: «Точно так же, как есть лишь один святой град – Иерусалим, есть лишь один нечестивый град – Вавилон; все нечестивцы принадлежат Вавилону, все святые – Иерусалиму»[273]. Что же касается государств как таковых, они далее никак не распределяются, потому что уже не тождественны Вавилону, но еще не присоединены к Иерусалиму.

С того момента, как возникла Священная Римская империя, ее интеграция в Церковь стала, напротив, невозможной в силу тех самых принципов, которые были утверждены Августином. Если языческое государство практически само по себе отождествляется с Вавилоном, то христианское государство само по себе отождествляется с Иерусалимом. После Карла Великого, в правление Людовика Благочестивого, интеграция государства в Церковь стала свершившимся фактом. В самом деле, начиная с этого времени, все большее признание получают характерные формулировки, в которых

С того момента, как сам земной порядок интегрируется таким образом в Церковь, Град Божий оказывается представлен Церковью, но более не остается языческой империи, представляющей град земной. Следствием этого, поразительным и в то же время неизбежным, становится то, что остается лишь Иерусалим, а Вавилон исчезает. Об этом прямо говорит Оттон Фрейзингский в своем знаменитом труде

Таким образом, несмотря на отождествление Града Божьего с Церковью, а града земного – с государством, государство было постепенно интегрировано в Церковь, которая отныне заключала в своей универсальности как преходящее, так и духовное. Тот же самый фундаментальный подход вновь заявляет о себе в XIII в., но на сей раз его питают и обогащают, в доктринальном синтезе Роджера Бэкона, все философские и богословские достижения эпохи. Священническая концепция мира никогда не получала более ясного и полного выражения, чем в труде этого францисканца[276], который в данном пункте может быть назван анти-Данте. Универсум Бэкона предполагает вложенность порядков, при котором то, что мы называем естеством, или естественным, обретает существование и обоснование, лишь будучи включенным в сверхъестественное и религиозное. Вся мудрость сосредоточена в Священном Писании, как раскрытая ладонь сосредоточена в сжатом кулаке. То, что называют философией или правом, – всего лишь изложение и своего рода развертывание того, что Писание содержит в себе в свернутом виде. Иначе говоря, все законное и ценное, что имеется в философии или праве, сводится к тому, что может быть извлечено из Библии. В таком понимании христианское Откровение есть сама Мудрость. Именно эта Мудрость, провозглашаемая, управляемая и прилагаемая папой, и обеспечивает единство Церкви, правит сообществом верующих, обеспечивает обращение неверных и гибель тех, кого нельзя обратить[277]. Коротко говоря, поскольку папа обладает сокровищем Откровения, законом мира, постольку он обладает и миром:

Таким образом, перед нами единая схема Мудрости, согласно которой всякая наука принимает свои начала от Откровения, в коем они содержатся. Сходным, вернее, тождественным образом, перед нами – единая схема социального устройства. Согласно этой схеме, все преходящие христианские гражданства, в совокупности образующие

Теперь представим себе учение св. Фомы, где порядок природы реально отличен от порядка благодати, но подчиняется ему. Логично ожидать, что наряду с реальным различием естественной и богооткровенной мудрости в нем обнаружится реальное различие преходящего и духовного порядков, государства и Церкви. Но поскольку природа иерархически подчинена благодати, необходимо также иерархическое подчинение земного духовному и государства – Церкви. Следовательно, томистская доктрина, при всех ее гораздо более тонких дистинкциях и возможностях согласия, отвергаемых доктриной Бэкона, в своих окончательных выводах точно так же противостоит учению Данте. Вместо взаимной вложенности и, так сказать, взаимопроникновения всех естественных порядков в порядке религиозном у св. Фомы имеет место линейная иерархия порядков, основанная на линейной иерархии целей, которые все подчинены конечной цели человека. А поскольку этой целью является блаженное ви́дение, она по своей сути религиозна. Стало быть, в томизме с необходимостью утверждается прямая власть Церкви над государством.

Тем не менее, сегодня считается, что св. Фома если не разработал, то, по крайней мере, подготовил разработку учения о «косвенном» подчинении земной власти власти духовной[279]. Нетрудно понять, почему такое мнение в итоге было принято. В самом деле, некоторые средневековые богословы утверждали, что папе принадлежит абсолютная и вселенская власть, которую он свободно делегирует государям, а они, получая ее от папы, осуществляют ее лишь под его контролем и силой его авторитета[280]. В таких учениях, стало быть, утверждается прямая земная власть папы как земного суверена над всеми прочими земными суверенами. Но это, безусловно, не так применительно к учению св. Фомы, в котором даже земная власть пап сущностно духовна – как по происхождению, так и по целям. Действительно, на папу возложены долг и право вмешиваться в земные дела именно ради духовной цели: потому, что он ответствен за ее достижение. Следовательно, здесь оправдано выражение «косвенная власть», поскольку оно выражает тот важный факт, что даже в земных делах папа остается духовным сувереном. Царь и священник, он является царем именно потому, что является священником.

Но это выражение нехорошо тем, что наводит на мысль, будто земная власть пап над государями – именно потому, что она по своей сути духовна – сводится к власти давать советы или вносить поправки; что она не оказывает прямого воздействия на земную власть государя как таковую; что ее область строго ограничена знаменитой формулой:

В этом смысле нет ничего более ясного, чем сравнение, проводимое самим св. Фомой между языческим порядком, иудейским порядком и порядком христианским. Здесь вполне обнаруживается вся суть проблемы. Какова конечная цель человека – преходящая или духовная? Если она преходяща, то государи должны повелевать священниками; если она духовна, то священники должны повелевать государями. Во всем этом речь идет не о прямой или косвенной власти, а об иерархической подчиненности средств по отношению к цели. Вот почему в христианстве, и только в христианстве, государи подчинены священнику таким образом, что папа как таковой обладает верховной властью над государями как таковыми. Ниже приводится сравнительная таблица, изображающая эти отношения в том виде, в каком их представляет текст

Таковы, если взять их в чистом виде, принцип учения св. Фомы и следующий из него вывод. Принцип гласит:

Если это верно, то линия доктринального разрыва, разделяющая сторонников земного владычества пап и их противников, проходит не между Роджером Бэконом и Фомой Аквинским, а между Фомой Аквинским и Данте. Под давлением политической страстности Данте единство средневекового христианского человечества, управляемого папами, резко ломается посередине. Отныне император может преследовать свою собственную цель, не ожидая от главы Церкви ничего, кроме благословения. Будучи изгнана из земного порядка в целом, власть Римского понтифика оказывается ограниченной исключительно порядком благодати. Этот папа, о котором идет речь у Данте, – папа, уже не властный низлагать государей, – весьма отличен от папы св. Фомы Аквинского[282]. К тому же в позиции Данте весьма примечательно то, что он, с присущей ему похвальной глубиной мысли, понимал:

Перед лицом этих неоспоримых фактов становится понятным, почему некоторые интерпретаторы Данте истолковали его учение как определенно аверроистское[285]. На сей раз мы ближе к цели, но о каком аверроизме идет речь? Об авероизме самого Аверроэса? Первая причина усомниться в этом состоит в том, что основные тексты Аверроэса, посвященные месту религии в государстве, видимо, оставались неизвестными Данте и его современникам, поскольку не были переведены с арабского на латинский. Кроме того, достаточно обратиться к трактату «Согласование религии и философии» или к той части «Опровержения опровержений», где речь идет об этих проблемах, чтобы оказаться в совершенно ином мире, нежели мир Данте, где его собеседниками были Роджер Бэкон и св. Фома Аквинский. Общеизвестный факт состоит в том, что Аверроэс не признавал иной абсолютной истины, нежели истина чисто философская, полученная посредством необходимых доказательств разума. Ниже крайне узкого круга философов, которые одни только и способны возвыситься до познания такого рода, Аверроэс помещает более многочисленный класс теологов, жадных до вероятностей, поставляемых диалектикой, но столь же не способных к необходимым доказательствам, сколь и не имеющих желания подниматься до них. Еще ниже располагается толпа простецов, слепых и к диалектической вероятности, и к рациональной достоверности, чувствительных исключительно к риторическому убеждению и к уловкам ораторов, умеющих возбудить их воображение и страсти[286]. В такого рода учении, о котором справедливо сказано, что это «наиболее глубокий из когда-либо существовавших комментариев к прославленной формуле: