Учение Данте об отношениях между священством и империей толковали почти всеми мыслимыми способами. Некоторые понимают его как учение о полной изоляции этих двух властей: каждая компетентна в своей области и абсолютно ничем не обязана другой. Другие говорят, что, вопреки видимости, Данте считает императора подчиненным папе. Третьи утверждают, напротив, что Данте подчиняет папу императору. Наконец, некоторые, недовольные столькими противоречиями, заключают отсюда, что историки лучше понимали бы друг друга, если бы сам Данте не противоречил самому себе[259]. Прежде чем смириться с этим отчаянным решением, следует удостовериться, какова точная природа тезисов, которые по видимости противоречат друг другу и которые историки стараются примирить.

Было бы в самом деле трудно утверждать, что Данте подчиняет папу императору, если он никогда не говорил ничего, что можно было бы истолковать более или менее в этом смысле. И действительно, Данте неоднократно утверждал, что император подчинен влиянию папы и даже нуждается в том, чтобы ему подчиняться, из-за того благотворного воздействия, какое это влияние производит в нем. Тщательность, с которой Данте предельно ясно подчеркивает этот пункт всякий раз, когда, казалось бы, доводит противоположную позицию до крайнего предела, – надежная гарантия того, что сосуществование этих двух тезисов, по видимости противоречащих друг другу, отнюдь не является у него следствием небрежности. Данте одновременно утверждает их именно потому, что желает утвердить их как одновременно истинные. Например, когда он обсуждает в «Монархии» классическое сравнение двух властей с двумя великими светилами, сотворенными Богом на четвертый день (Быт 1, 15–16), он не отрицает того, что империю можно в некотором смысле уподобить луне, а папство – солнцу. Следовательно, он также не отрицает, что для империи в некотором смысле благоприятно то действие, которое оказывает на нее папство, подобно тому как для луны благоприятно освещающее действие солнца. Напротив, Данте прямо утверждает: «В смысле своего лучшего и более совершенного действования она (луна) получает нечто от солнца, ибо она затем более совершенным образом (virtuosius) распространяет получаемый ею обильный свет. Я говорю, следовательно, что царство светское… получает (от царства духовного) то, что позволяет ему действовать лучше посредством света благодати, каковую и на небе, и на земле изливает в него благословение верховного первосвященника» (III, 4). В том же смысле надлежит понимать и знаменитое заключение «Монархии», о котором историки столько спорили, так и не придя к согласию: «Истину этого последнего вопроса не следует понимать столь строго, будто римский император ни в чем не зависит от римского первосвященника, коль скоро помянутое смертное счастье в каком-то смысле сообразуется со счастьем бессмертных. Итак, пусть кесарь окажет Петру уважение, проявляемое первородным сыном к отцу своему, дабы, озаренный светом отчей славы, тем доблестнее (virtuosius) разливал он лучи по всему кругу земному, над которым получил он власть единственно от Того, кто в руках своих держит все духовное и мирское» (III, 16, finis).

В то же время эта последняя фраза позволяет разглядеть другой аспект мысли Данте. Прежде всего, один лишь Бог есть абсолютный суверен духовного и мирского; следовательно, можно быть уверенными в том, что ни папа, ни император не могут претендовать на осуществление этой двойной власти. Более того, Данте позаботился о том, чтобы в этой последней фразе своего сочинения, в тот самый момент, когда он призывает кесаря проявить сыновнее уважение к Петру, уточнить, что император обладает вселенской властью от одного лишь Бога: «Orbem terrae… cui ab Illo solopraefectus est, qui est omnium spiritualium et temporalium gubernator» [«…кругу земному, над которым получил он власть единственно от Того, кто в руках своих держит все духовное и мирское»] (III, 16, finis). Если от этой фразы вернуться к первой из цитат, станет очевидным, что они превосходно дополняют друг друга.

В самом деле, даже если оставить в стороне искусную экзегезу, посредством которой Данте справляется с библейским аргументом от двух «великих светил», сотворенных Богом на четвертый день, следует заметить, что в конечном счете он развертывает свою аргументацию так, как если бы это аллегорическое суждение имело силу. Но даже если допустить, что это так, тезис, который хочет утвердить Данте, остается в силе. Прежде всего, луна никоим образом не обязана своим существованием солнцу: «quantum est ad esse, nullo modo luna dependet a sole». Отсюда с очевидностью следует, что имперская власть тоже обязана своим существованием не папе, а одному лишь Богу, непосредственно сотворившему эти две власти, так же как Он непосредственно сотворил луну наряду с солнцем. Кроме того, говоря в абсолютном смысле, луна также не зависит от солнца ни в своей силе, ни в своем действии. Ее движение имеет причиной ее собственный двигатель (отличный от двигателя солнца), и влияние, которое она оказывает, есть влияние ее собственных (а не солнечных) лучей, ибо она сама по себе обладает некоторым светом, как можно видеть в момент затмений: «habet enim aliquem lucem ex se» (III, 4). Итак, намерение Данте ясно: он желает утвердить императорскую власть, которая обладала бы существованием непосредственно от Бога, не от папы; которая осуществляла бы, следовательно, такие полномочия, источник которых заключен в ней самой, а не в авторитете папы; и которая, наконец, была бы способна двигать сама себя и действовать сама по себе и от себя, в силу собственной спонтанности, не заимствуя у авторитета первосвященника начала своих собственных определений. Коротко говоря, и это решающий момент, влияние, оказываемое папой на императора, равнозначно благословению, то есть влиянию благодати: «lucem gratiae, quam in coelo Deus et in terra benedictio summi Pontificis infundit illi» [ «Свет благодати, каковую на небе изливает в него Бог, а на земле – благословение верховного первосвященника»] (III, 4).

Итак, в интерпретации доктрины Данте следует избегать двух ошибок. Прежде всего, можно было бы подумать, что, если влияние папы на императора ограничивается сказанным, оно сводится к самой малости. Это было бы тяжким заблуждением. Разумеется, Данте был весьма своеобразным христианином: этот сын Церкви любил дискутировать со своей матерью об условиях своего повиновения; но, как и наш Шарль Пеги, он не был средним христианином. Такие люди хотят точно знать, перед кем они преклоняют колена; но, приняв однажды решение, они преклоняют колена безоговорочно. По отношению к папе, верному своей задаче и поступающему так, как должен поступать духовный отец людей, уважение и любовь Данте беспредельны. Это подтверждается тем, что, сколь бы он ни был суров в этих вопросах, он был склонен открыто извинять тех, кто из «священнического рвения», а не из алчности, был прискорбным образом введен в заблуждение. И не только их, но и тех из их сторонников в борьбе против земной власти, которые были обмануты тем же рвением: «добрый брат Фома», видимо, вполне заслужил эту снисходительность в сердце Данте, причем Данте должен был по-настоящему любить его, чтобы простить в этом пункте. Более того, сводя проблему двух властей к частному случаю общей проблемы природы и благодати, Данте, несомненно, ставил ее так, как и следовало. От св. Фомы, у которого этот тезис имел фундаментальное значение, Данте усвоил, что собственное следствие благодати заключается не в том, чтобы служить основанием природы, и не в том, чтобы ее подавлять, а в том, чтобы ее усовершать. Он также знал, что для того же св. Фомы земной порядок существует как естественный порядок, установленный Богом в качестве такового: порядок, наделенный собственной властью ради достижения собственной цели, и дело Церкви – отнюдь не в том, чтобы этот порядок уничтожать или подменять, а в том, чтобы его восстанавливать, хранить и направлять к его сверхъестественной цели. Воображать, что понятый таким образом порядок благодати был для Данте излишним, означает приписывать Данте то, чего он сам не думал. Быть язычником в мире Данте означало быть в нем чужаком. С другой стороны, не жить в этом мире чужаком не означало жить в нем томистом: ведь отличительной чертой мысли Данте было устранение именно тех иерархических подчинений, которые сущностно важны для томизма, и замена их простой координацией властей. У св. Фомы реальное различие порядков опирается на их субординацию и требует ее; у Данте оно ее исключает. Стало быть, здесь перед нами не христианский мир и мир языческий, а два разных устроения христианского мира. Более того, эти два устроения противополагаются друг другу лишь потому, что исходят из одного и того же принципа: благодать предполагает природу; следовательно, чтобы не стать беспредметной, она не должна ее подавлять.

Чтобы понять структуру христианского мира, как понимал ее Данте, нужно еще раз вернуться к его учению о разделении мира на три порядка, неравных достоинством, но зависящих друг от друга каждый в своем роде: человеческий порядок, политический порядок и порядок Церкви. Иерократы и Данте сходятся в признании абсолютности фундаментального принципа, подразумеваемого философией Аристотеля, а именно: «Всё входящее в один и тот же род сводится к одному термину, который есть мера всего входящего в этот род» [ «omnia quae sunt unius generis reducuntur ad unum, quod est mensura omnium quae sub illo genere sunt»]. Противостояние между Данте и иерократами возникает в силу того, что они не могут договориться о числе и природе родов, которые должны быть таким образом приведены к единству.

Всякий раз, когда Данте должен уладить конфликт авторитетов, его первая забота состоит в том, чтобы определить род авторитетов, о которых идет речь. Действительно, разделение и автономия родов для него – абсолютное правило. Предположим, например, что мы исследуем, что́ именно обладает для человека авторитетом; нам нужно будет поставить этот вопрос применительно к человеку как таковому, и ни в каком другом аспекте. Взятый в качестве человека, человек есть то, что́ он есть, в силу его субстанциальной формы, которая помещает его в определенный род (живое существо), в определенный вид этого рода (разумное) и делает его субстанцией. Следовательно, то, что обладает авторитетом в роде «человек», есть единство меры, которой измеряются субстанции, именуемые людьми. Так как все люди входят в один и тот же род, они сводятся к единому термину, который и служит им мерой. Что это за термин? Это совершенный человек, идея человека, если можно так выразиться; другими словами, это модель добродетельного человека, каким его описывают последние книги «Никомаховой этики». Следовательно, если мы хотим знать, кто обладает авторитетом указывать, каким образом человеку надлежит жить как человеку, то мы должны обратиться к тому, кто наиболее совершенным образом осуществляет в себе человеческую природу, субстанцию по имени «человек». Это правило не имеет исключений и прилагается к любому человеку, включая императоров и пап: «nam, prout sunt homines, habent reduci ad optimum hominem, qui est mensura omnium aliorum et idea, ut dicam, quisquis ille sit, ad existentem maxime unum in genere suo: ut haberipotest ex ultimis ad Nichomachum» [ «Ведь поскольку они люди, их надлежит сводить к лучшему человеку, который есть мера всех прочих людей и, если можно так выразиться, идея для существующего в своем роде как максимально единого, кто бы он ни был, о чем можно прочитать в последних книгах Никомаховой этики»] (III, 12).

Отсюда с необходимостью следует, что, если в качестве людей император и папа должны сводиться к единству, о том и другом надлежит судить согласно иному принципу и иной мере, чем об империи и папстве. Тогда о них обоих надлежит судить в сравнении с аристотелевским добродетельным человеком, чье человеческое совершенство служит мерой и судьей присущей им степени человеческого превосходства. Совершенно иначе обстоит дело в отношении двух разных родов, которые они представляют. Быть императором или быть папой – нечто совсем иное, чем быть человеком. Быть императором как таковым означает быть наставником; быть папой как таковым означает быть духовным отцом. Но так же, как человек является человеком в силу субстанциальной формы, делающей его именно человеком, он является наставником или отцом в силу акцидентальных форм, делающих некоторое человеческое существо также наставником или отцом. Иначе говоря, человек является человеком и оценивается как человек в категории субстанции, но он же является наставником или отцом и оценивается в качестве таковых в категории отношения. Таким образом, папа, взятый как таковой, будет папой через акцидентальную форму папства, которая сообщает ему акцидентальное для человеческой субстанции отношение духовного отцовства; император же, взятый как таковой, будет императором благодаря акцидентальной форме императорской власти (imperiatum), которая сообщает ему акцидентальное для субстанции по имени «человек» отношение верховного наставника воль. Следовательно, если мы захотим свести их к единству, мы напрасно будем искать общую меру для этих двух родов, ибо ее не существует. Принцип единства и меры можно надеяться отыскать лишь в каждом из этих порядков отношений, взятых порознь: «altera sub ambitu paternitatis, et altera sub amitu dominationis» [ «один – в порядке отцовства, а другой – в порядке владычества»] (III, 12). Отсюда – три разных порядка, разделённость которых у Данте такова, что никогда нельзя заключать от одного к другому: правилом и мерой для всех людей служит идеальный человек Аристотеля; правилом и мерой для духовных сынов служит верховный отец, то есть папа; правилом и мерой для всех подданных служит верховный владыка, то есть император. Было бы фатальной и недопустимой ошибкой желать подчинить одно из этих начал другому, как если бы они могли войти в один и тот же род или вид. В этом пункте, с которым связано всецелое учение Данте, он категоричен: «non potest dici quod alterum subalternetur alteri» [ «Нельзя говорить, что один подчинен другому»] (III, 12). Таким образом, точно так же, как папа не имеет никого над собой в качестве папы, так император не имеет никого над собой в качестве императора, и мудрый человек – в качестве человека.

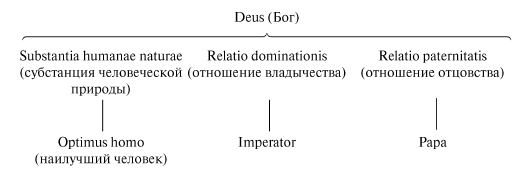

Никого – поймем это правильно – в земном мире. Ибо высшим термином и авторитетом, правилом, мерой и судией для всякой субстанции и для всякого отношения является Бог. Подводя итог всему сказанному, мы получаем следующую таблицу, которая суммирует распределение властей в универсуме Данте:

Таким образом, в «Монархии» вновь устанавливается и дополняется трехчастная таблица авторитетов, намеченная в «Пире». Чтобы окончательно обосновать ее, остается показать, что авторитет императора, как и авторитет папы, непосредственно происходит от одного лишь Бога.

IV. – Два Блаженства

Чтобы утвердить свой тезис на непоколебимом основании, Данте решает высветить структуру самого человеческого существа. Единственное из всех творений, человек занимает срединное положение между тленными и нетленными сущими; именно поэтому философы по праву сравнивают его с линией горизонта, этой общей границей двух полушарий[260]. В самом деле, человек составлен из двух сущностных частей – души и тела. Он тленен сообразно одной из этих частей – телу; сообразно другой, то есть душе, он нетленен. Как замечает Аристотель в книге III трактата «О душе», говоря о нетленности души, «только она может быть отделена, будучи вечной, от тленного»[261]. Следовательно, если человек занимает срединное положение между всецело нетленными природами (отделенными субстанциями) и природами всецело тленными (неразумными животными), он сам должен, в качестве среднего термина, быть причастным природе обоих терминов. Стало быть, человек должен одновременно обладать природой тленных сущих и сущих нетленных. Но любая природа подчинена определенной конечной цели. Следовательно, если природа человека двойственна, то и цель ее тоже должна быть двойственной. На это, безусловно, возразят, что данный случай уникален; но человек действительно представляет собой уникальный случай в мире, ибо он один помещен на границу двух миров: «И так как всякая природа в итоге предопределяется к некоей цели, следует, что у человека цель двоякая. Если из всех существ он один причастен нетлению и тлению, то один он из всех существ предопределяется к двум конечным целям (in duo ultima): одна из них есть его цель в той мере, в какой он тленен, а другая – в той мере, в какой он нетленен» (III, 16). Иначе говоря, есть одна конечная цель человека, поскольку он обладает смертным телом, и есть другая конечная цель человека, поскольку он обладает бессмертной душой. А это означает, что у человека две конечные цели: одной он должен достигнуть в этой жизни, прежде смерти, а другой – в будущей жизни, после смерти[262].

Эти duo ultima [две конечные цели], придающие всю полноту смысла duo beatitudines [двум блаженствам], о которых говорится в «Пире»[263], звучат странно для слуха, привыкшего к томистскому языку. Ведь один из главных тезисов трактата «De regimine principum» св. Фомы заключается, напротив, в том, что человек имеет лишь одну конечную цель: вечное блаженство, к коему он призван Богом и коего может достигнуть лишь при посредничестве Церкви, вне которой нет спасения. Именно поэтому князья мира сего подчинены папе, как подчинены самому Иисусу Христу, чьим наместником является папа. Здесь вполне обнаруживается связь между этими двумя парами тезисов, равно как и нередуцируемый характер их противоположности. Данте придерживается того мнения, что человек имеет две конечные цели. Если обе они конечны, то ни одна из двух не может быть подчинена другой; если они не образуют иерархии, то не образуют ее и две власти, стоящие во главе каждого из этих двух порядков. Разумеется, св. Фома не отрицал того, что естественный человек имеет естественную цель, которую должен преследовать и достигнуть в земной жизни. Более того, надо сказать, что из всех богословов Средневековья именно он сделал больше всех для утверждения этого тезиса. Этот тезис неотъемлем от различения между природой и благодатью, проходящего через все творения св. Фомы как бесконечно плодотворный принцип единства в порядке. И наоборот, различие порядков, согласно учению томизма, сопровождается единством лишь потому, что, различаясь, прядки образуют иерархию. Поэтому св. Фома никогда не признавал того, что естественная цель человека в этой жизни и есть в ней его конечная цель: ведь этой жизнью человек живет лишь в виду жизни иной, и его цель в этой жизни должна преследоваться лишь в виду цели иной жизни. С абсолютной строгостью, заранее исключающей тезис Данте, взятый в его собственном виде, св. Фома заявляет, что конечная цель социального тела – не в том, чтобы жить согласно добродетели, а в том, чтобы головокружительным путем прийти к божественному блаженству: «non ergo ultimus finis multitudinis congregatae vivere secundum virtutem, sed per virtuosam viam pervenire ad fruitionem divinam». После того, как цели таким образом иерархически упорядочены, неизбежно упорядочены и те, кто облечен властью вести к ним людей. Ибо те, кому поручена забота о предварительных целях, должны быть подчинены ответственным за достижение конечной цели и быть ими ведомы: «sic enim ei ad quem finis ultimi curapertinet, subdi debent illi ad quospertinet cura antecedentium finium et eius imperio dirigi».

Итак, в подлинном томизме имеется высший глава, который повелевает всеми прочими главами именно потому, что «кто ответствен за конечную цель, тот всегда повелевает (imperare) теми, кто трудится над средствами достижения конечной цели»[264]. Таков для св. Фомы римский понтифик, верховный вожатый людей на пути к блаженному ви́дению – этой единственной цели человека, выше которой нет ничего и в сравнении с которой все прочее остается всего лишь средством. Поскольку Данте соглашался со св. Фомой и прежде всего с Аристотелем в том, что глава – тот, кто подчиняет средства конечной цели, он мог избежать вывода, к которому пришел св. Фома, лишь отказавшись подчинить цель императора цели, которую преследует папа. Вот почему мы видим у Данте, что цель политической жизни он возводит в достоинство конечной цели, превращая таким образом императорскую власть в беспрекословный авторитет в ее собственной сфере, в «ответственного за достижение конечной цели», каковым является также римский понтифик.

Мы не знаем, имел ли Данте в виду св. Фому Аквинского, когда писал эти страницы. Но факт состоит в том, что текст «De Monarchia», III, 16 диаметрально противоположен тексту «De regimine principum», I, 13: настолько, что Данте не мог бы сделать эту противоположность кардинальнее, даже если бы намеренно пытался в этой главе опровергнуть св. Фому. Более того: примечательно, что точно так же, как он противостоит здесь св. Фоме, он противостоит и его продолжателю, Толомео ди Лукка, причем столь часто, что не подлежит сомнению: Данте имел перед глазами текст «De regimine principum», дополненный Толомео, то есть тот текст, который известен сегодня нам. Сам факт соответствий ничего не доказывает, ибо многие аргументы являются общими для всех иерократов; однако соответствия между двумя трактатами слишком многочисленны, чтобы их можно было приписать простой игре случая [265]. Как бы то ни было, оппозиция между учениями Данте и св. Фомы остается самодостаточным фактом, отрицать который, видимо, невозможно[266].

В самом деле, начиная с этого пункта, Данте примется выводить из принципа целевой причинности следствия, прямо противоположные следствиям у св. Фомы. Скажем так: Провидение предложило людям две конечные цели. Одна цель – блаженство в земной жизни, состоящее в упражнении собственно человеческой добродетели; другая – блаженство в жизни вечной, которое состоит в наслаждении лицезрением Бога и не может быть достигнуто одними лишь естественными силами человека, без помощи благодати. Но точно также, замечает Данте, как требуются разные средние термины для достижения разных выводов, требуются разные средства для достижения разных целей. Следовательно, мы достигнем нашей естественной конечной цели, следуя учениям философов, то есть подчиняя наши действия закону интеллектуальных и нравственных добродетелей; а сверхъестественной конечной цели мы достигнем, следуя духовным учениям, превосходящим человеческий разум, если будем повиноваться им и поступать сообразно богословским добродетелям веры, надежды и любви (III, 16).

Именно в этом конкретном пункте Данте концентрирует все свое учение в одной замечательно насыщенной фразе, каждое слово которое несет определенную нагрузку и назначает собственную функцию каждой из трех властей, между которыми распределен универсум Данте: «Хотя из этих наставлений одни открыты нам благодаря человеческому разуму, в полноте явленному нам в лице философов[267], а другие – благодаря Святому Духу, который открыл сверхъестественную и необходимую нам истину через Пророков, священных авторов, вечного Сына Божия Иисуса Христа и Его учеников, однако человеческая алчность заставила бы забыть и цель, и средства ее достижения, если бы люди, как кони, увлекаемые животным чувством, не были укрощены уздою и удилами» (III, 16). Нет ничего более ясного, чем это различение трех авторитетов: философии, которая наставляет нас в целостной истине относительно естественной цели человека; теологии, которая одна только и приводит нас к нашей сверхъестественной цели; и, наконец, политической власти, которая, обуздывая человеческую алчность, силою закона принуждает людей уважать естественную истину философов и сверхъестественную истину богословов.

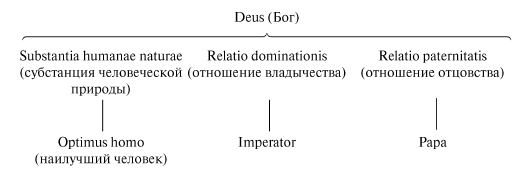

Сводя вместе эти данные, мы получаем следующую таблицу, где эти два блаженства предстают столь же различными и независимыми друг от друга, сколь различны и независимы средства приуготовления к ним и две высших власти, к ним приводящие:

Если это так, собственная функция Священства и Империи предстает перед нами с полной ясностью, а радикальное различие их целей служит гарантией самой радикальной независимости, какой только можно пожелать. С одной стороны, папа с помощью откровения ведет человеческий род к вечной жизни; с другой стороны, император с помощью философии ведет человеческий род к земному счастью. Так вновь утверждается союз между философией и империей, уже провозглашенный в «Пире»: «Propter quod opus fuit homini duplici directive secundum duplicem finem: scilicet summo Pontifice, qui secundum revelata humanum genus perduceret ad vitam aeternam, et Imperatore, qui secundum philosophica documenta genus humanum ad temporalem felicitatem dirigeret» [ «Вот почему нужно было для человека двоякое руководство в соответствии с двоякою целью, а именно, со стороны верховного первосвященника, который, в соответствии с откровением, вел бы род человеческий к жизни вечной, и со стороны императора, который, в соответствии с наставлениями философскими, направлял бы род человеческий к земному счастью»] (De Monarchia, III, 16). Только император способен обеспечить человеческим обществам порядок и мир, без которых ни той, ни другой из этих двух целей достигнуть нельзя. Таковая собственная функция императора, указанная ему Богом; такова и власть, которую он имеет единственно от Бога, и ни от кого другого. Отсюда очевидно, что земная власть императора прямо нисходит к нему «sine ullo medio» [ «без какого-либо посредничества»], от единственного божественного Истока, в коем берет начало любая власть. Разумеется – и Данте кстати напоминает об этом в последних строках своего трактата, – счастье сей земной жизни quodam modo [некоторым образом] подчинено – способом, который не уточняется – бессмертному блаженству. Следовательно, Римский император подчинен папе in aliquo – в чем-то, что на сей раз уточняется: первенство папы есть первенство Отцовства. «Пусть кесарь окажет Петру уважение, проявляемое первородным сыном к отцу своему, дабы, озаренный светом отчей славы, тем доблестнее разливал он лучи по всему кругу земному, над которым получил он власть единственного от Того, Кто в руках своих держит все духовное и мирское»[268].

В этих заключительных строках хотели видеть запоздалую попытку дезавуировать трактат в целом[269]. Это означало бы читать их в неверном ключе, ибо эти последние слова оказались бы дезавуированием самого дезавуирования: «cui ab Illo solo praefectus est» [ «над которым получил он власть единственного от Того»], уточняет Данте. Следовательно, император до самого конца остается независимым от папы в порядке императорской власти. Он получает от папы лишь благодать. Стало быть, его единственная обязанность по отношению к папе – это сыновнее уважение к отцу, цель которого благороднее той цели, достижение коей возложено на него самого, но от которого он зависит лишь в порядке иного рода – в порядке духовного отцовства. Напомним к тому же, каковы были основные противники Данте во всей этой книге III: «Isti vero ad quos erit tota disputatio sequens, asserentes auctoritatem Imperii ab auctoritate Ecclesiae dependere velut artifex inferior dependet ab architecto…» [ «А те, к которым обращен весь последующий диспут и которые утверждают, что власть Империи зависит от власти Церкви так, как ниже стоящий мастер зависит от архитектора…»] (III, 4). Знает Данте об этом или нет, но здесь он опровергает именно тезис св. Фомы. Чтобы обнаружить в этих последних строках попытку дезавуировать трактат в целом, что само по себе было бы довольно странно, необходимо в очередной раз забыть о том, что иерархия порядков с точки зрения их абсолютного достоинства не сообщает вышестоящим порядкам никакой власти в отношении низлежащих ступеней. У Данте порядки юрисдикции образуют замкнутые системы, которые объединяются лишь в Боге.