Книги

Большой театр. Секреты колыбели русского балета от Екатерины II до наших дней

До конца столетия здание увидит еще две коронации: царя Александра III в 1883 году (для которого, помимо всего прочего, Чайковский напишет увертюру «1812 год») и царя Николая II в 1896 году. Церемонии 1883 года предшествовало убийство предыдущего монарха. Александр II погиб в Санкт-Петербурге от взрыва бомбы, брошенной ему под ноги представителем организации антиавторитарных фанатиков, носившей название «Народная воля». Император уже пережил несколько покушений в прошлом, но в этот раз в него бросили сразу два снаряда — второй попал прямо под ноги, когда самодержец выходил из кареты. Его смерть положила конец периоду экономических, сельскохозяйственных и социальных реформ, в том числе освобождению крепостных (после того как царь ознакомился с текстами публициста Александра Герцена) и определенной свободе слова в газетах и училищах. Нововведения, однако, не принесли ощутимых результатов. Освобожденные крепостные были вынуждены брать земли в аренду у бывших хозяев или снова идти в рабство на фабрики. Активистов, пытавшихся создать профсоюзы или политические партии, посадили в тюрьму или убили, и это только подлило масла в огонь, разгоревшийся в итоге в революцию 1917 года. О создании конституции или формировании парламента не шло и речи. Беспорядки переместились с окраин империи в самый ее центр.

Затянувшееся восхождение на престол сына Александра II стало предметом беспокойства и спекуляций, но после нескольких месяцев, проведенных в уединении, Александр III без происшествий был коронован. В России создали тайные полицейские отряды, или охранку, для внедрения в революционные организации с целью их ликвидации. Церемония коронации в Большом театре подтвердила, в ответ на террористическое насилие, преданную любовь нации, Русской православной церкви, мистические традиции и «московское происхождение императорской власти»[255]. Во время празднеств царь представлял себя русским князем среди бояр, но для него, как и для его предшественника и преемника, «народный дух» (впоследствии ставший лозунгом Советов) иссяк, как только он со своим окружением вернулся в Санкт-Петербург. Правитель провел серию реформ, направленных на укрепление власти монарха за счет народа — по крайней мере тех его представителей, которые не отвечали определению «истинно русских»[256]. Начались погромы. Евреев, служивших козлами отпущения на протяжении всей истории России, изгнали из Москвы. После того как в 1891 году Александр III назначил брата, великого князя Сергея Александровича, генерал-губернатором, черносотенные настроения усилились. Началось воспевание отчаянной храбрости донских казаков, бессменных героев русской истории, строились новые церкви в стиле древнерусских православных храмов. Даже язык претерпел изменения: устаревшие выражения из XVIII века снова набирали популярность в газетах и бюрократических документах.

К церемонии 1883 года в Большом театре поставили сцену коронации 1613 года из оперы Глинки «

Роскошный парадный спектакль оказался слабым знаком грядущих перемен. Стало понятно, что Большой, Императорский театр древней столицы России, способен служить идеологическим целям. Дивертисмент размыл самобытность этнических групп, подчеркнув видимость авторитарного подчинения. Аллегория «

После того как с входа и крыши убрали императорскую символику, Большой театр снова распахнул двери московской публике с ее куда более приземленными запросами. Несмотря на то, что с 1851 года Москву и Санкт-Петербург соединяла железная дорога, двухдневная поездка совершенно не способствовала сближению городов. Даже отстроенная заново после войны с Наполеоном, Москва сохранила свой сельский облик. Она стала более мрачной и более разбойной, чем имперский Петербург на севере. Тем не менее, как древняя столица, считала себя истинным русским центром и обозначила собственное место в русской культуре, например, установив памятник Пушкину раньше Санкт-Петербурга, несмотря на то, что сам поэт бывал в Москве крайне редко. Порядок в городе поддерживала императорская жандармерия (начиная с правления царя Александра III, она же руководила охранкой — отделением Тайной полиции). Светящиеся купола соборов парили над узкими, извилистыми, грязными, вонючими улицами; охотничьи и рыбные рынки поставляли низкосортные продукты для шумных кабаков и более тихих постоялых дворов (трактиров). Условно граждане делились на два типа. Дворяне с древней родословной, обладатели высших чинов Табели о рангах, успешные торговцы и богатые промышленники были завсегдатаями общественных клубов и художественных галерей, обедали во французских ресторанах с высокой кухней и прогуливались по регулярным садам Москвы. Рабочие же — бедные, неграмотные или малограмотные люди — жили в скромных жилищах, освещаемых керосиновыми лампами и свечами. Для антагонистических классов, а также чиновников, осуществлявших посредничество между ними, устраивались праздники, уличные ярмарки и проводились церковные обряды по литургическому календарю. Любовь к рыжебородому, крепко выпивавшему правителю означала для москвичей и любовь к Русской православной церкви.

Монархисты Санкт-Петербурга относились к Александру III с той же теплотой, а вот от религии держались на расстоянии. Правительственные министры, чиновники и придворные имели светские взгляды и были, по сути, холоднее и лицемернее по сравнению с простодушными москвичами. Жители Санкт-Петербурга воспринимали столицу с ее разветвленной сетью дворцов и впадающих в Финский залив каналов как врата в Европу. Москва же, напротив, держалась ближе к восточным, византийским корням и ждала того же от своего главного театра, несмотря на его неоклассический фасад.

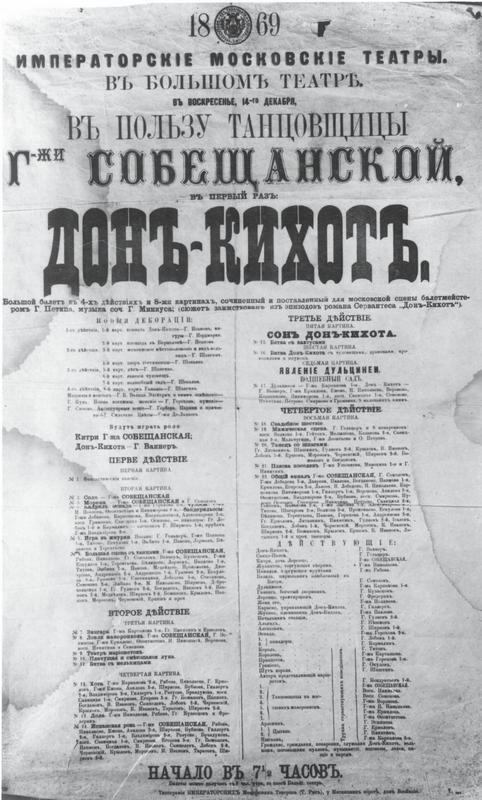

Кавос перестроил Большой в аристократическом стиле, но аудитория по-прежнему жаждала развлечений. Комедии, народное искусство и пустые дивертисменты пользовались популярностью. Балеты, с успехом проходившие в Санкт-Петербурге, с треском проваливались в Москве, даже когда исполнители оставались теми же. Балетмейстер Алексей Богданов[259], переведенный из столицы, пробовал поставить балетные феерии, включая удостоившуюся пристального внимания цензоров «

Другому попурри — «

Как балетмейстер, Богданов укрепил дисциплину, требуя от артистов посещения утренних танцевальных занятий. Качество исполнения заметно выросло. Однако заимствованный из Франции и Италии репертуар не смог завлечь аудиторию. Критики потирали руки, и, к ужасу бухгалтерии Императорских театров, балет не принес прибыли. Счета подвергли ревизии, а администраторов не успели нанять, как тут же уволили — точнее, как полагается «трупному окоченению» бюрократии, распределили их обязанности между другими сотрудниками[266].

На какое-то время Большой остался без руководства, о чем свидетельствует тривиальный, но красноречивый случай с оскорбленным костюмером Семеном Германовичем. Он не знал, кому в 1882 году подать жалобу о «ругательстве», брошенном в его адрес Владимиром Погожевым, будущим управляющим Императорскими театрами в Санкт-Петербурге и Москве, пока фактический директор Иван Всеволожский путешествовал по Европе. Погожев воспользовался руководящим положением, чтобы избавить Большой от независимых администраторов, направив в Москву финансовых аудиторов и обвинив Германовича и других в подделывании счетов. «Семь женских костюмов» для оперы «

Преемником Германовича стал 24-летний Антон Вашкевич, чья мать работала регулировщиком на железнодорожном переезде. До получения должности при дворе Погожев трудился на железной дороге, что, вероятно, объясняет, почему в театр взяли именно этого юношу. Вашкевич получил должность коллежского регистратора[270], и, откровенно говоря, ему не было никакого смысла занимать более высокий пост в Большом. Его поступление на службу вызвало бурю негодования. Молодого человека обвиняли в краже заработной платы портных и закройщиков, которую он спустил, помимо прочего, на «косушки, или даже больше» в таверне и на проститутку, подобранную в саду «Эрмитаж». Вашкевич утверждал, что только последняя часть истории была правдой. Сознавшись в привычке выпить с целью успокоить нервы, он, однако, клялся, что ни разу не позволил себе лишнего. Костюмер собирался заплатить портным и закройщикам, но, так как их не оказалось в театре в нужный момент, сохранил деньги при себе. По его словам, стоило только уснуть, как их тут же украли. Вашкевич тоже страдал от злоупотреблений со стороны Погожева и боялся увольнения. «Он постоянно пребывал в взволнованном состоянии, — говорилось в заключении экспертизы, — ожидая изменений в штатном расписании театра»[271].

Вследствие финансовых проблем в Большом театре 1 октября 1883 года уволили более 100 танцовщиков — почти половину состава. Меморандум 27 марта, заложивший фундамент для сокращений, выглядел безжалостно:

«Учитывая ожидаемое упразднение московской балетной труппы, канцелярия Императорских театров любезно просит Москву учредить комиссию под председательством канцелярии Московских Императорских театров, пригласив балетмейстера Петипа и помощника режиссера Л. Иванова, а также Смирнова из московских артистов, для составления списка тех исполнителей, которые, с причитающейся им пенсией, могут быть отстранены от службы, а также тех лиц, кто, в силу слабости таланта или нетрудоспособности, утратили свою ценность и потому могут быть оставлены государством на произвол судьбы»[272].

Артисты узнали новость в самое неподходящее время — в разгар исполнения «

Все реформы преследовали цель улучшить работу Императорских театров. Комиссия, сформированная Всеволожским, управляющим в Санкт-Петербурге с 1881 года, усилила контроль над репертуаром, а также значительно повысила зарплату и гонорары[276]. Это улучшило моральный дух, но только не в балетной труппе Большого, ведь она, как казалось после Меморандума 27 марта, была обречена. Торговля молоком не помогла спасти ее, как и привычка бросаться к алтарю, чем неизбежно заканчивался «любой флирт» между танцовщицами и зажиточными московскими торговцами[277]. Директор Московских Императорских театров, актер Павел Пчельников, в письмах четко обозначил, что и он, и его коллеги предпочитают оперу и что все лучшие балеты исполнялись в рамках опер. Тем не менее через год после массовых увольнений он подарил артистам надежду, предложив паре «бедолаг», уволенных в 1883 году, вернуться в театр на зарплату в 300 рублей[278]. На подобную сумму невозможно было существовать, но, по крайней мере, это было лучше «голода» или «жизни на улицах»[279]. Инициатива помилования исходила от Всеволожского, а также министра двора царя Александра III[280]. Управляющий ратовал за сохранение балетной труппы Большого театра, в частности старых танцовщиков, из сочувствия. Он утверждал, что никаких других навыков, кроме умения танцевать, у них нет, и было бы «слишком сурово» оставить их «без корки хлеба» в разгар коронации Александра III. Император нашел причину согласиться и позволил исполнителям продолжить работу. Искусство стало неизменным украшением его царствования — оно само было приукрашено декорациями и драгоценностями, ярким примером чего служили яйца Фаберже, преподносимые им царице по особым случаям, начиная с 1886 года.

Что именно нужно сделать, чтобы сохранить балетную труппу, предстояло решить Всеволожскому, министру двора и, в меньшей степени, Пчельникову. Импресарио и декоратор Карл Валь предложил начать с приватизации. Он сказал, что будет самостоятельно финансировать представления, забирая две трети выручки. Хоть Всеволожский и счел его идею «выгодной» (учитывая, насколько малую прибыль приносил балет по сравнению с оперой, даже русской), «сделки такого рода между Императорскими театрами и сотрудниками» вызывали у него беспокойство[281]. Предложение, напомнившее об эре Майкла Медокса, отклонили.

К 8 августа 1884 года была заключена сделка, позволившая балетной труппе Большого продолжить работу с годовым бюджетом в 100 тысяч рублей (по сравнению с 217 тысячами рублей, выделяемых труппе Мариинского). В первоначальном составе было 100 танцовщиков, 71 женщина и 29 мужчин, однако, по особой просьбе, их число скорректировали до 102: 63 женщин и 39 мужчин. Всеволожский сетовал на то, что до реформ смысла в Табели о рангах для артистов было примерно столько же, сколько в Табели о рангах для двора. Большинство исполнителей, вне зависимости от уровня их способностей, зарабатывали от 100 до 150 рублей в год, хотя несколько избранных, казалось, выиграли в «лотерею» Московского Императорского театра, зарабатывая более 10 тысяч рублей на всех. «Неравенство» и «несправедливость» в оплате труда не были полностью устранены, однако талант, в отличие от личных контактов, стал более важным для продвижения по карьерной лестнице[282]. Теперь сольные танцовщики зарабатывали в среднем 600 рублей, исполнители характерных танцев — 500, а участники кордебалета — 400. Балерина Лидия Гейтен получила самый высокий оклад — 3300 рублей, благодаря чему осталась в Москве, вместо того чтобы перебраться в Санкт-Петербург или Европу.

Как отмечает историк балета Юрий Бахрушин, в процессе кадровых перестановок балетная труппа Большого театра утратила бо́льшую часть своей «автономии», но по крайней мере продолжила существование. «К счастью, — добавляет он, — „реформа“ не затронула московскую балетную школу, продолжившую работу, как и прежде»[283]. Действительно, для Всеволожского училище было неприкосновенным. Следует отметить, что 7 тысяч рублей для «преподавателей балета, бальных танцев и пантомим» предупредило повторение стагнации последних десятилетий, пополнило и оживило ряды[284]. Учащиеся должны были пройти надлежащую подготовку, вступить в контакт с приглашенными хореографами (в первую очередь Петипа) и периодически посещать Санкт-Петербург, чтобы стать частью Мариинского театра, получавшего лучшее финансирование.

Несмотря на суматоху тех лет, в Большом удалось поставить несколько заслуживающих внимания балетов, три из которых занимают особое место не только в указанный период, но и в истории театра в целом: «