Книги

Нематериальное наследие. Карьера одного пьемонтского экзорциста XVII века

Действительно, вполне вероятно, что именно эта совокупность факторов привела к провалу затеи Антонио Гараньо, который в 1669 г., намного раньше, чем в Пейроне и в Раккониджи, устроил в Кьери «шелковую фабрику и мельницы с мотальщиками на болонский манер». Через четыре года, затратив около 1600 дублонов, «не знаю, то ли из‐за недостатка опыта у мастера, то бишь директора, которого я выписал из Милана, то ли из‐за моего невезения», он должен был остановить мельницу, несмотря на то что «такого рода механизмы портятся больше от простоя, чем от работы», и выставить их на продажу в Раккониджи или в Асти[71]. Этот эпизод, безусловно второстепенный по отношению к рассказываемой здесь истории, представляется мне тем не менее важным, поскольку он подчеркивает силу организации надомного производства, на протяжении какого-то времени торжествовавшей над технологически гораздо более успешной практикой. И — возвращаясь к кадастру — важность шелководства подтверждает вероятность занижения расчетов измерения рентабельности земель, с помощью которых мы хотели бы определить площадь пашни, необходимую для пропитания одного человека в год.

Итак, можно сделать вывод, что средняя семья (из четырех взрослых) могла продержаться на достаточном уровне при автономном потреблении, имея участок около гектара: это небольшие размеры, прекрасно объясняющие источник конфликтов и трений, связанных с маленькими наделами. Документы рассказывают нам о постоянной смене собственников, о сделках, спорах, конфискациях; это микроскопический бурлящий рынок, на котором единицами измерения для крестьян служат, вероятно, не деньги, а месяцы пропитания.

4. Однако был ли этот рынок настоящим? В предыдущей главе я говорил об издольщиках, семейных группах, для которых приобретение земли стало существенным фактором дифференциации видов деятельности и одновременно средством сделать более гибкой зависимость от властей и собственников. Опускаясь по социальной шкале, мы столкнемся с ситуациями все большей потребности в пропитании и способах выживания: владении мизерным наделом, где зачастую выращивается кукуруза, спорадическом труде по найму, шелководстве и выращивании свиней. Гамма профессиональных возможностей дифференциации сужается, она обратно пропорциональна богатству.

Основное ядро системы ценностей сообщества, особенно применительно к семьям самых бедных крестьян, сосредоточено именно вокруг собственности на землю и ее быстрого оборота. Наш взгляд может быть искажен, поскольку большая часть нотариальной документации относится как раз к операциям, связанным с землей и жилищами (для Сантены это соответственно 506 и 258 актов примерно за тридцать лет), тем более если речь идет о бедняках: семьи, которые редко обращаются к нотариусу, делают это исключительно при сделках с недвижимостью. Однако от использования земли зависело удовлетворение базовых материальных потребностей, поэтому невозможно сомневаться в важности подобных сделок в рамках сложной картины культурных представлений сантенских крестьян.

Итак, поскольку мы не можем существенно продвинуться по пути изучения просопографии наиболее бедных и, возможно, наиболее уязвимых семей в общине, нам придется обратиться именно к плотной сети документальных данных, упомянутой выше.

Впрочем, здесь возникают серьезные проблемы — прежде всего потому, что в этой области, как ни в какой другой, очевидна невозможность формального прочтения экономических действий, при котором каждую сделку по рыночному обороту земли было бы правильно интерпретировать единственно с точки зрения увеличения экономической выгоды. В действительности, на первый взгляд, рыночный механизм как будто господствует над этой огромной массой земельных транзакций, но при этом он скрывает под собой универсальные проблемы ресурсов, власти, выживания, солидарности, поддержания или изменения существующих общественных отношений и ценностей. Тенденция к усилению собственного экономического положения может как уживаться со всем этим комплексом, так и противостоять ему. Это результат, а не цель, организующая всю систему. В сделках бросается в глаза, помимо их внушительного количества, огромный разброс цен. Налицо, таким образом, высокая коммерциализация земли, но функционирование этого рынка мало что сообщает нам о способе, посредством которого земля становится товаром, и оставляет нас в неведении относительно содержания обменов.

Стремясь избавиться от неопределенности, вытекающей из сильнейших и внешне произвольных колебаний уровня цен на землю, я должен принять следующие допущения:

1) Эквивалентность товаров имела место, но ее мера определялась запросами общества, и она способствовала поддержанию уровня самих запросов. Таким образом, цена выражала эквивалентность в конкретной социальной ситуации и не являлась просто результатом безличной игры спроса и предложения ограниченного количества благ[72].

2) Эквивалентность товаров не была одинаковой для всех членов сообщества. Ее значение менялось в зависимости от уровня богатства и от статуса договаривающихся сторон. Социальное разнообразие значений соответствовало наличию соприсутствующих, но не одинаковых схем оборота земли. Первая и основная дихотомия вытекала из размеров торгуемых наделов. Нас в данном случае интересует только чрезвычайно дробная крестьянская собственность: более 80 % сделок заключалось с участками менее одной джорнаты, то есть трети гектара, и ни один из них не превышал 4 джорнат; за весь рассматриваемый период земля, принадлежавшая синьорам, не выставлялась на продажу. Внутри сети, состоявшей из мелких участков, главную роль при определении уровня цены и характера сделки играли родство, соседство или, наоборот, отсутствие связей между контрагентами.

3) Ситуация, сложившаяся в конце XVII в. в Сантене, не была исключительной. Скорее она являет пример работы механизмов земельного рынка, характерных для многих других областей Пьемонта при Старом режиме[73]. На исходе столетия в результате давления, оказываемого абсолютной монархией, стремившейся к налоговой и коммерческой унификации торговли землей, наступает, вероятно, особый этап быстрой, хотя и не совсем последовательной трансформации в направлении более равномерного колебания рыночных цен, точнее отражающего динамику спроса и предложения. Но при этом сохранялись — и в ряде социальных групп преобладали — представления о справедливости и справедливой цене, как и другие предпочтения, благодаря которым эквивалентность вытекала из соотнесения конкретных социальных элементов. В эти годы каждая обменная операция по-прежнему предполагала установление цены путем личного торга между продавцом и покупателем (а не в результате конкуренции безымянных продавцов и покупателей) и учет контекста социальных связей, в котором заключалась сделка.

5. Таковы гипотезы. Мы рассматриваем ситуацию, сложившуюся в одной из пьемонтских общин: наследование не было ограничено условиями первородства и имущество могло делиться между всеми детьми поровну, хотя на практике наблюдалась тенденция к исключению женщин из права наследования недвижимости. Они получали денежное приданое, а взамен от них требовался формальный отказ от дальнейших посягательств на фамильные земли. Наряду с этим механизмом наследования, способствовавшим дроблению имущества многих семей, изобилие договоров купли-продажи указывает, судя по всему, на явно рыночный характер оборота земли.

Либерализация земельной торговли стала той проблемой, которая вызвала бурные дискуссии: речь идет не только о теоретических выкладках о применимости моделей крестьянского общества, представляющих экономическое поведение обусловленным и связанным властными, родственными или общинными отношениями, но и о гипотетической гибкости, вытекающей из легкой смены собственников на землю, которая позволяла отдельным хозяйствам приспособиться к демографическим ограничениям, и вообще о роли структур землепользования в социальном контексте. Например, в модели Чаянова, порожденной российской действительностью рубежа XIX и XX вв., гораздо большее значение придавалось демографическим факторам и структуре семьи, нежели количеству наличных земель: ввиду избытка земли его можно было увеличить или уменьшить в зависимости от жестких демографических ограничений, связанных с семейным жизненным циклом[74]. Постан использовал схожие гипотезы, выдвинув предположение о высокой динамике рыночного оборота земли в конце XIII в. в Англии. Тем самым он сместил акцент на размеры живущей вместе группы как главное ограничение, влиявшее на социальную стратификацию в среде крестьян[75]. Наличие жестких условий пользования землей, сеньориальных прав на крестьянские владения и их переуступку, о которых говорили другие исследователи[76], оставляло тем не менее открытым вопрос о том, как объяснить столь раннее оживление фондового рынка, и открывало путь для всевозможных чреватых идеологическими постулатами предположений, доведенных до крайности Аланом Макфарлейном: досрочная коммерциализация земли, индивидуальные владельцы которой свободно ею располагали, не сталкиваясь с правовыми и социальными ограничениями, в случае с Англией являет собой альтернативную модель застойным крестьянским обществам континентальной Европы и становится несущей конструкцией для зарождающегося индивидуализма, всеобщей безликой коммерциализации и капиталистического мира. Разумеется, я не собираюсь обсуждать здесь эти возможности, связанные с одним из вариантов в длинном ряду примеров. Однако вполне очевидно, что тезисы Макфарлейна основываются, по существу, всего на одном соображении: крестьяне покупали и продавали землю. Этого достаточно, чтобы развеять сомнения относительно смысла феномена в целом и извлечь множество выводов, вытекающих из явного и однозначного анахронизма[77].

Ситуация в Сантене была очень удалена во времени и в пространстве от той, которая обсуждалась в случае Англии: в конце XVII в. поведение крестьян уже, по-видимому, невозможно свести только к характеристикам особого способа производства. Расширение социальных рамок, сокращение внутреннего потребления, активное присутствие зерновых рынков, привыкание к пользованию деньгами и к денежным расчетам, как можно предполагать, отодвинули в прошлое инертную реальность, составлявшую предмет дискуссии применительно к английскому Средневековью.

Впрочем, изучение цен на землю порождает новые сомнения. На самом деле тезис об обезличенности английского рынка накануне Черной смерти опровергается, по существу, одним доводом: узами родства. Земля обращалась в семейном кругу, и близость к современным реалиям безликого рынка измерялась пропорционально процентному отношению родственников среди участников сделок. Но для периода, когда записей актов гражданского состояния еще не существовало и семейные имена не были стабильными, устанавливать родство нелегко. Как следствие, сделки между лицами, носившими одно родовое имя, не учитывают связей, возникших в силу перехода женщины из одной семьи в другую. Это снова порождает неопределенность.

Однако даже если мы устраним эту документальную проблему, получим ли мы более конкретную картину? Дискриминантному уровню в 30 % обменов между родственниками, который, по-видимому, не был достигнут в XIV в., в недавнем исследовании Цви Рави противопоставляется ситуация в Хейлсовене к западу от Бирмингема, где 63 % продаж земли между 1270 и 1348 гг. происходили внутри семей: при всем отсутствии строгих правовых запретов на индивидуальное присвоение и пользование жесткие моральные правила ограничивали свободный оборот земли, делали его персонализированным и опутывали целой сетью обязательств и оговорок[78].

Даже если проводить реконструкцию генеалогии с очень высокой тщательностью, проблема сохранится. Действительно, обезличенность рынка определяется тем,

Проблема, таким образом, состоит в следующем: акцент нужно сделать не столько на том, кто продает и кто покупает, сколько на основном механизме транзакции,

Итак, будем исходить из следующей гипотезы: форма, которую приобретает фондовый рынок, выражается в ценах на землю. Мы сможем с уверенностью утверждать, что экономика, направленная на приумножение результатов в денежном выражении, стала преобладать только в рамках идеального и обезличенного рынка, где уровень цен определяется преимущественно спросом и предложением и где шкала стоимости зависит исключительно от качества.

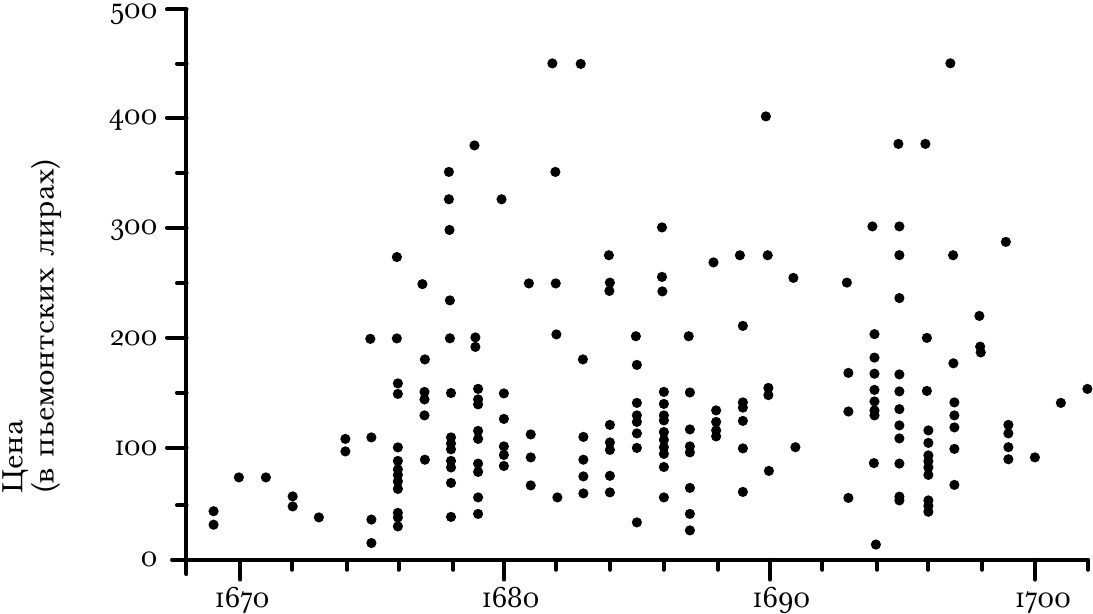

6. Вернемся теперь в Сантену и зададимся вопросом: чего нам ожидать, абстрактно говоря, от сделок по купле-продаже земли, заключающихся на рынке, пронизанном социальными и родственными отношениями, которые не освобождают от установления цены, но влияют на нее? Рассмотрим график II, показывающий цены на пахотную землю в нашей коммуне в конце XVII в. Как видно, цены одной пьемонтской джорнаты (1/3 гектара) подвержены неимоверным колебаниям, варьируясь от 20 до 500 лир, то есть в двадцать пять раз.