Книги

Символические образы. Очерки по искусству Возрождения

Как быть со «скорбной женщиной» — несчастной Европой? Каков ее онтологический статус? Мы зовем ее персонификацией, но в античности она вполне могла сойти за божество. Тихе, или, скажем, олицетворения городов, провинций и царств, например, Рима, безусловно не воспринимались как простые абстракции. Им возводили храмы и приносили жертвы. Если верить в Марса и Алекто, то надо верить и в Европу. Именно эта традиция представлять богов в человеческом (даже слишком человеческом) обличье и осеняет далеко не «бестелесные» персонификации.

Никто не ответит, что такое Голод и Чума — боги, которых надо задабривать жертвами, демоны, которых следует бояться и изгонять, или простые абстракции. Однако Рубенс изображает их «неразлучными спутниками войны», и здесь он строго следует древнему обычаю. Гомер рассказывает нам, что бегство дрожащее — спутник Ужаса (Илиада, IX, 2), а Ужас — сын Арея (Илиада, XIII, 299).[414] Если в нашем представлении божество существует независимо, а персонификация — всего лишь как символическая фигура, то Рубенс, в соответствии с традицией, пренебрегает этим различием. Он не только превращает божества в живые персонификации, а персонификации — в демонов, свободно взаимодействующих с реальными людьми: зодчими и плачущими матерьяи, он еще и смешивает реальные объекты — книги и рисунки — с эмблемами, изначально воспринимавшимися как «атрибуты» или олицетворения. Мы помним «развязанный пучок копий или стрел с соединявшей их веревкой. Связанные вместе, они служат эмблемой согласия, равно как кадуцей и оливковая ветвь — символ мира».

Эмблема согласия, безусловно, происходит от того, что пучок труднее переломить, нежели отдельные стрелы, другими словами, основана на сравнении, кадуцей — жезл Меркурия, оливковая ветвь — общепонятный и признанный символ мира.

В данном случае нет нужды объяснять, как мастерски главная мысль художника передана в зримой форме. Те, кто видит с поверхности, все равно способны оценить драматичность и даже почувствовать ужас сцены; однако, прочитав письмо Рубенса, мы можем заглянуть глубже. Потребовав разделить риторику и живопись, Бенедетто Кроче воздвиг непреодолимую преграду на пути восприятия старых мастеров.[415] Суть как раз в том, что в прежние времена здесь не видели несоответствия. Поэзия может быть дидактичной, поучение или проповедь — поэтичными. Картина Рубенса превосходно иллюстрирует это смешение. Она проповедует, что мир — благо, война — бедствие, зримо противопоставляя одно другому.

Именно это представление об искусстве поддерживало античную мифологию и традицию персонификаций на протяжении многих столетий христианства. Оно позволяло, более того, вменяло в обязанность поэту, оратору и художнику развивать мифопоэтическую способность и облекать в живую плоть все то, что логический ум назвал бы «концепциями». Такое наглядное изображение часто помогало сделать понятия более доходчивыми, разъяснить их, а разъяснение, в свою очередь, подсказывало, как лучше их изобразить.

Существует вид искусства, который обычно приводят в пример такого рода эстетического взаимодействия. Это — отношения музыки и текста. Одно и то же либретто, одни и те же богослужебные слова могут остаться мертвыми у одного композитора и ожить у другого. Немудрено, что меломаны порой считают, будто слова не имеют значения, и весь смысл передает музыка. Однако нам следует помнить, насколько неуловимо само понятие смысла. Лучше ограничить его применения высказываниями «дискурсивной» речи. Возьмем пример поближе к главной мысли рубенсовской картины. В молитве «Dona nobis pacem» («Даждь нам мир») есть смысл, который можно обсуждать, можно перевести на другой язык. Именно это и сделал Бетховен, когда в Торжественной мессе озаглавил молитву «Bitet um inneren und äusseren Frieden» (молитва о внутреннем и внешнем мире). Он выявил этот смысл, когда (развивая идею Гайдна) включил военную музыку, прерываемую криками боли. Однако эта драматическая находка, как и картина Рубенса, может быть воспринята и оценена, лишь когда мы понимаем главную мысль и знаем ее контекст.

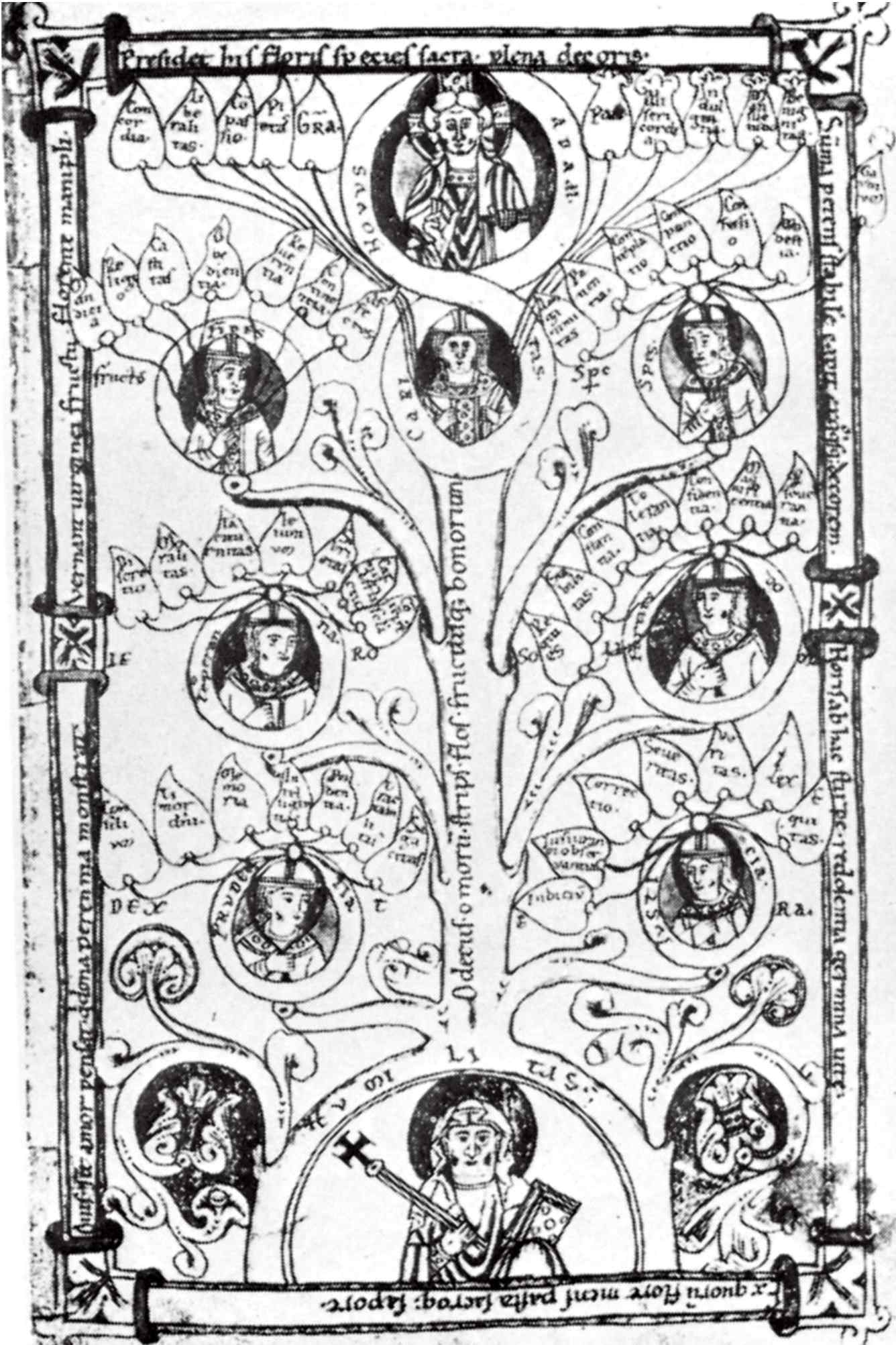

Древеса Добродетелей и Пороков. Из De Fructibus carnis et spiritus. Зальцбург, Государственная библиотека. XII век. Манускрипт. Sign. V. I, H. 162, листы 75v.

Древеса Добродетелей и Пороков. Из De Fructibus carnis et spiritus. Зальцбург, Государственная библиотека. XII век. Манускрипт. Sign. V. I, H. 162, лист 76r.

То, что мы сознаем всю важность этого взаимодействия, вовсе не означает, что мы уже не сможем воспринимать музыку без слов, или что сюжет рубенсовской картины затмевает для нас красоты его пейзажей. Другое дело, смогли бы «абсолютная музыка» или пейзажная живопись достичь таких высот, не будь за ними школы символического искусства. Ниже нам предстоит рассмотреть традиции и представления, которые предоставили художникам примерно те же возможности, что либретто и слова мессы — композиторам. Однако, может быть, на этом трудном пути нам удастся заодно полнее и выпуклей увидеть свершения великих мастеров.

II. Дидактическая традиция

Сообщество понятий

Простейший способ применить персонификации в живописи и риторике по-прежнему тесно связан с мифологией. Мы видели, что Гомер назвал Ужас сыном Арея; до сих пор родство остается главной метафорой для выражения отношений между понятиями. Музы — дочери Памяти, живопись и поэзия — сестры. Моцарт, говоря о либретто, требовал, чтобы текст был «послушной дочерью» музыки.[416] Правда, как известно, дочь времени, осторожность же, согласно немецкой пословице, мать мудрости.[417]

Любовь к системе, свойственная средневековой дидактике, породила целые генеалогические деревья, иллюстрирующие взаимосвязь логических понятий. В «Древе» пороков гордыня — корень всякого зла, соответствующий же набор добродетелей произрастает из смирения.[418] Подобные иллюстрации ближе всего к дидактической схеме, персонификации здесь полностью подчинены идее, их легко можно заменить надписями.

Одна из прелестей этого образа мыслей в том, что он показывает близость абстрактной мысли и художественного представления. Само слово «близость», которое я употребил, показывает, как метафорична до сих пор наша речь. Я мог бы сказать «родство» или «связь», упомянуть «спектр» промежуточных понятий или прибегнуть к более бледному сочетанию «тесные взаимоотношения» — в любом случае я бы предложил читателю конкретный образ, из которого явствует, что персонификации — совместный плод мысли и воображения.

Пусть будущие исследователи прослеживают родственные связи в этом странном семействе и объясняют, как образ рода заменяется на социальные модели соподчинения. «Язык, — заметил Карл Краус, — мать, а не служанка мысли».[419] И впрямь, дружба и служение распространены в обществе понятий не меньше родства. Мы помним, что у Рубенса Голод и Чума — «неразлучные спутники» Войны, а двумя тысячами лет раньше греческий художник изобразил на вазе Афродиту с ее спутницами или служанками, которые подписаны так: Эрос, Гармония, Пейто (Убеждение), Кора (Девушка), Геба (Юность) и Химерос (Желание).[420]

Впрочем, в отличие от Рубенса греческий художник не старался сделать эти понятия выразительными. Есть даже предположение, что часть надписей не на месте. Поскольку с другой стороны вазы изображена свадьба Алкеститы, композиция вполне может представлять бракосочетание Гармонии, в таком случае сидящая женщина — она, имена же Коры и Пейто надо поменять местами, чтобы с Гармонией говорила Убеждение. Даже и без этого рисунок может изображать свадьбу, причем любую. Без подписей она бы не сообщала ничего. Ей пояснение нужнее, чем Рубенсу.

Вероятно, то же относилось и к более древней греческой композиции подобного рода, так называемому ларцу Кипсела. Павсаний рассказывает, что ларец этот стоял в храме Геры в Олимпии. Полагают, что он был изготовлен в седьмом веке до н. э.[421] Вряд ли древний резчик добивался индивидуальной выразительности черт, однако, если верить писателю, смысл явствовал не только из надписей, но и из самого облика персонификаций.

На второй полосе этого ларца… изображена женщина, которая держит на правой руке спящего белого мальчугана, на другой — такого же черного… надпись гласит, да и без надписи можно было бы догадаться, что это Смерть со Сном и Ночь, их общая приемная мать.

Прекрасная женщина тащит уродливую, правой рукой душит ее и при этом бьет палкой, которую держит в левой. Это Справедливость борется с Несправедливостью.

Шесть побед Петрарки (