Книги

Символические образы. Очерки по искусству Возрождения

Icones Simbolicae: философия символизма и ее влияние на живопись

Введение

В 1748 году, рассуждая об аллегорической живописи, аббат Плюш высказал мысль, под которым охотно подписались бы многие исследователи этого жанра: «Puisquu’un tableau n’est destine qu’a me montrer ce qu’on ne me dit pas, il est ridicule qu’il faille des efforts pour l’entendre… Et pour l’ordinair, quand je suis parvenu a devenir l’intention de ces personnages misterieux, je trouve que ce qu’on m’apprend ne valait guere le frais de l’enveloppe»[399]. Ученый аббат, сообразно вкусам восемнадцатого века, требовал ясности. Он хотел, чтобы аллегорическая живопись была понятна с первого взгляда. В девятнадцатом веке критики пошли дальше[400]. Они сочли аллегорическую живопись своего рода пиктографией, переводом концептуального языка в условные образы, и осудили ее. Для олицетворенных абстракций у них не нашлось иных слов, кроме как «бледные», «бестелесные» — а кому нужна бледная и бестелесная живопись?

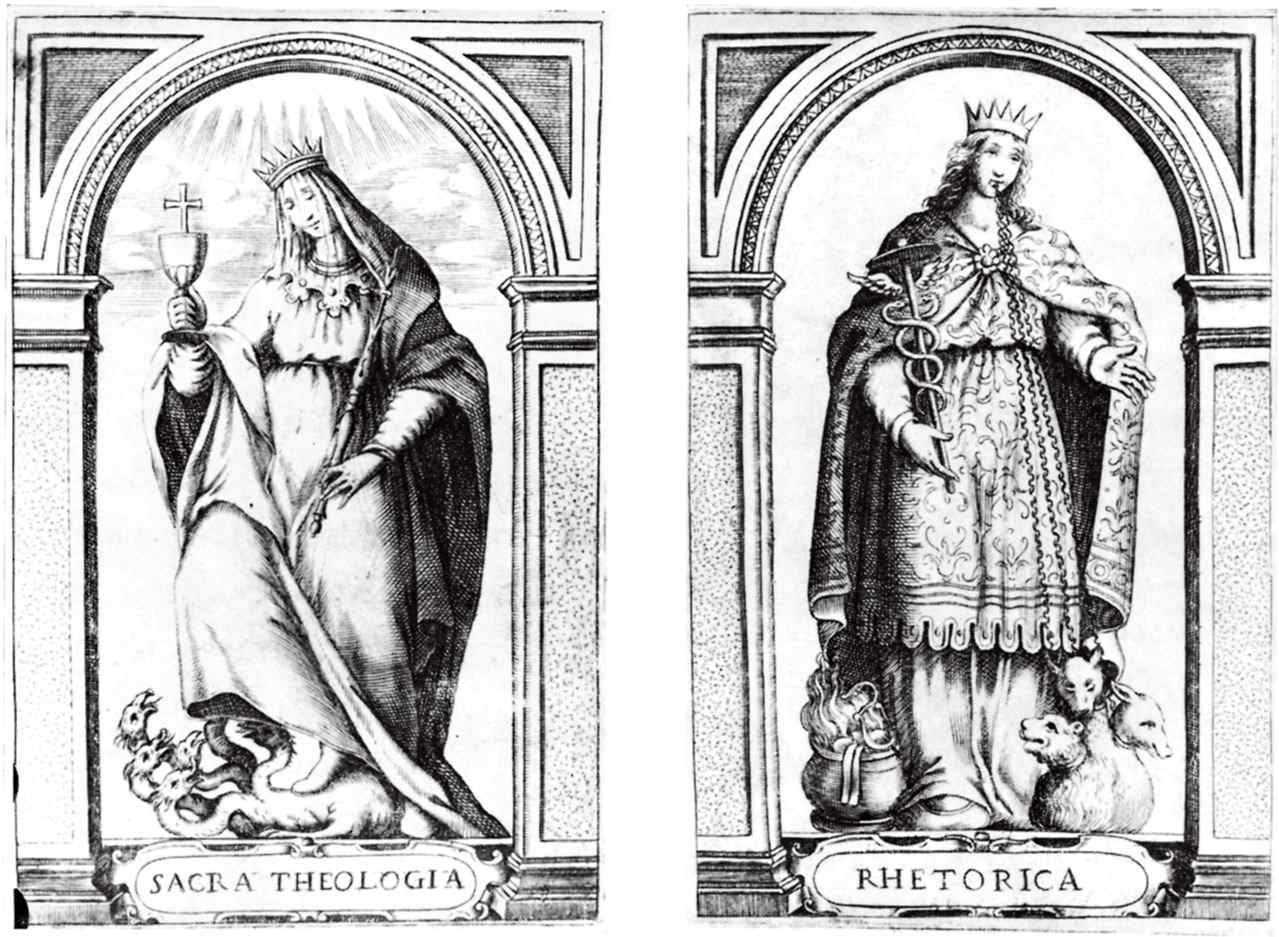

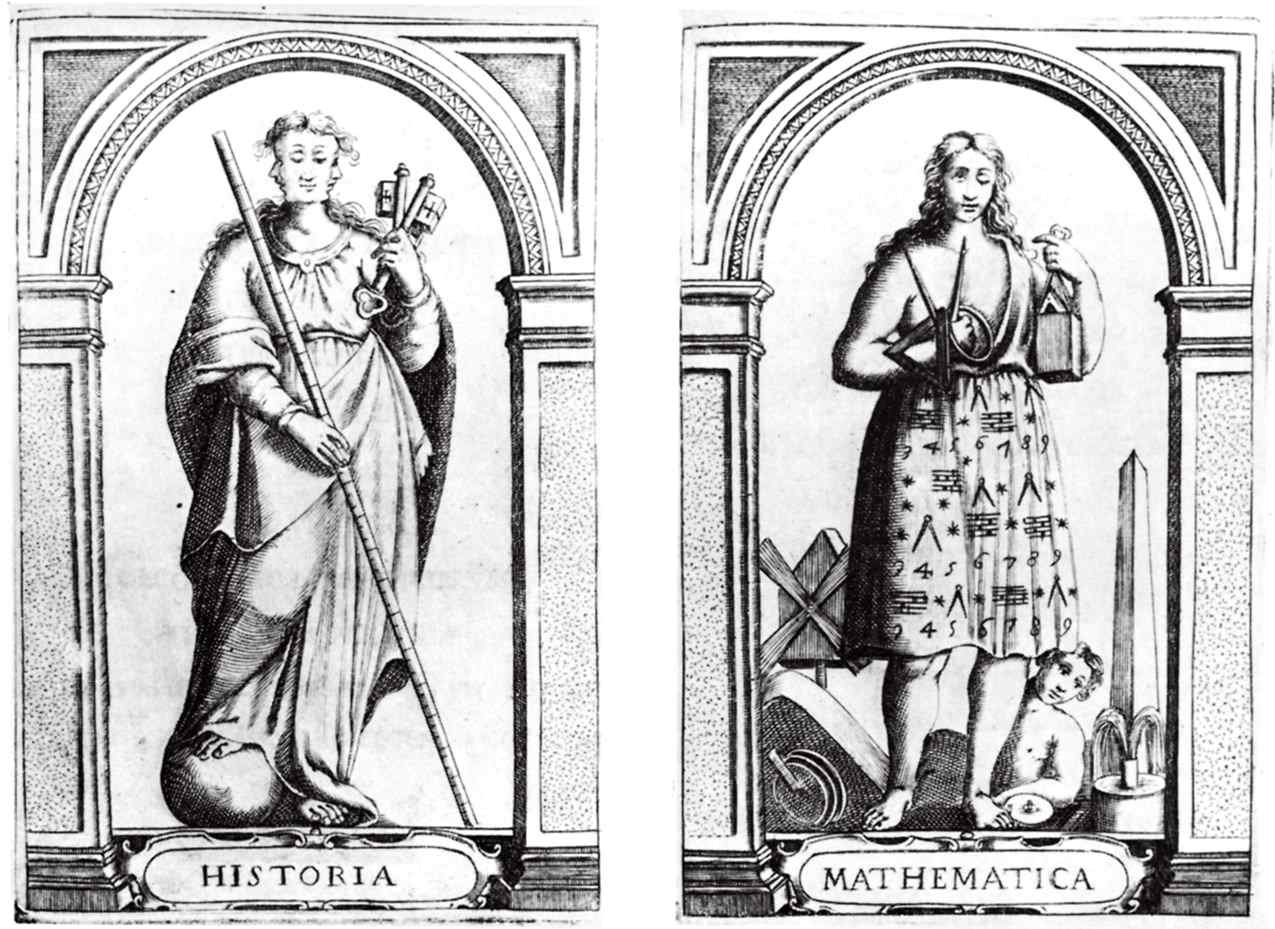

Я вырос в Австрии, и эти эпитеты всегда ставили меня в тупик. По сводам бесчисленных барочных церквей и дворцов весело теснятся восседающие на розовых облаках персонификации, которых никак не назовешь бестелесными. Разглядывая эти помпезные композиции (а их точные программы в большинстве случаев известны), я впервые засомневался, а правильно ли Эпоха Просвещения определила место и роль персонификаций?[401] Неужто они и впрямь — всего лишь декоративные пиктограммы? А что если по мысли создателей это — подлинные изображения небес, где наравне с ангелами обитают платоновские идеи? И вот, перелистывая страницы «Thesaurus Antiquitarum» Гревиуса, я наткнулся на текст XVII-го века, который, похоже, подтверждал мое толкование. То была речь варнавитского учителя риторики Кристофоро Джарды, озаглавленная «Icones Simbolicae». В ней восхвалялись изображения шестнадцати дисциплин, или «свободных искусств», украсившие читальный зал воздвигнутой незадолго до того университетской библиотеки[402]. Прежде, чем объяснить эмблемы и атрибуты отдельных персонификаций, Джарда всячески превозносит само искусство сочинения символических образов. При всей своей барочной цветистости, речь достаточно внятно излагает доктрину, из которой следует, что Джарда в 1626 году отнюдь не считал их рисуночным письмом, призванным подразнить и раздосадовать нетерпеливого зрителя. «Благодаря им, — утверждает ритор, — дух, низвергнутый с небес в темную пещеру нашего тела, томящийся в плену чувств, может созерцать красоту и облик Добродетелей и Искусств, очищенных от всего бренного, но при том если не изображенных, то по меньшей мере намеченных в красках, и таким образом преисполниться еще более пылкой к ним любви и влечения».[403]

В первом варианте этой статьи я попытался доказать, что Джарда буквально излагает свои мысли, а значит, подтверждает мою догадку, и эти изображения действительно должны были представлять платоновские идеи.[404] Насколько я знаю, опровержений не последовало, более того, я разыскал еще тексты, которые вроде бы подкрепляли мою концепцию. Однако, вдумавшись еще раз в проблему, поставленную аббатом Плюшем, я начал понимать, что платонизм — лишь одна из причин столь широкого распространения персонификаций в западной живописи, поэзии и риторике. В том первом варианте статьи я не то что бы совсем упустил остальные причины — несколько слов сказано и об аристотелевской концепции поучительных образов, и о продолжающемся влиянии мифологии на искусство — однако, полагаю, их стоит представить более подробно, с текстовыми примерами, чтобы лучше понять разнонаправленные, взаимовлияющие направления мысли, которые и сейчас заметны в наших представления о символизме.

Одно несомненно. Мы не можем подступиться к такого рода вопросам, если не готовы по-новому увидеть назначение этих образов. Мы привыкли четко различать две функции — предметно-изобразительную и символическую. Картина может

Sacra Theologia; Rhetorica. Гравюры из C. Giarda, Icones Simbolicae, Милан, 1626

Historia; Mathematica. Гравюры из C. Giarda, Icones Simbolicae, Милан, 1626

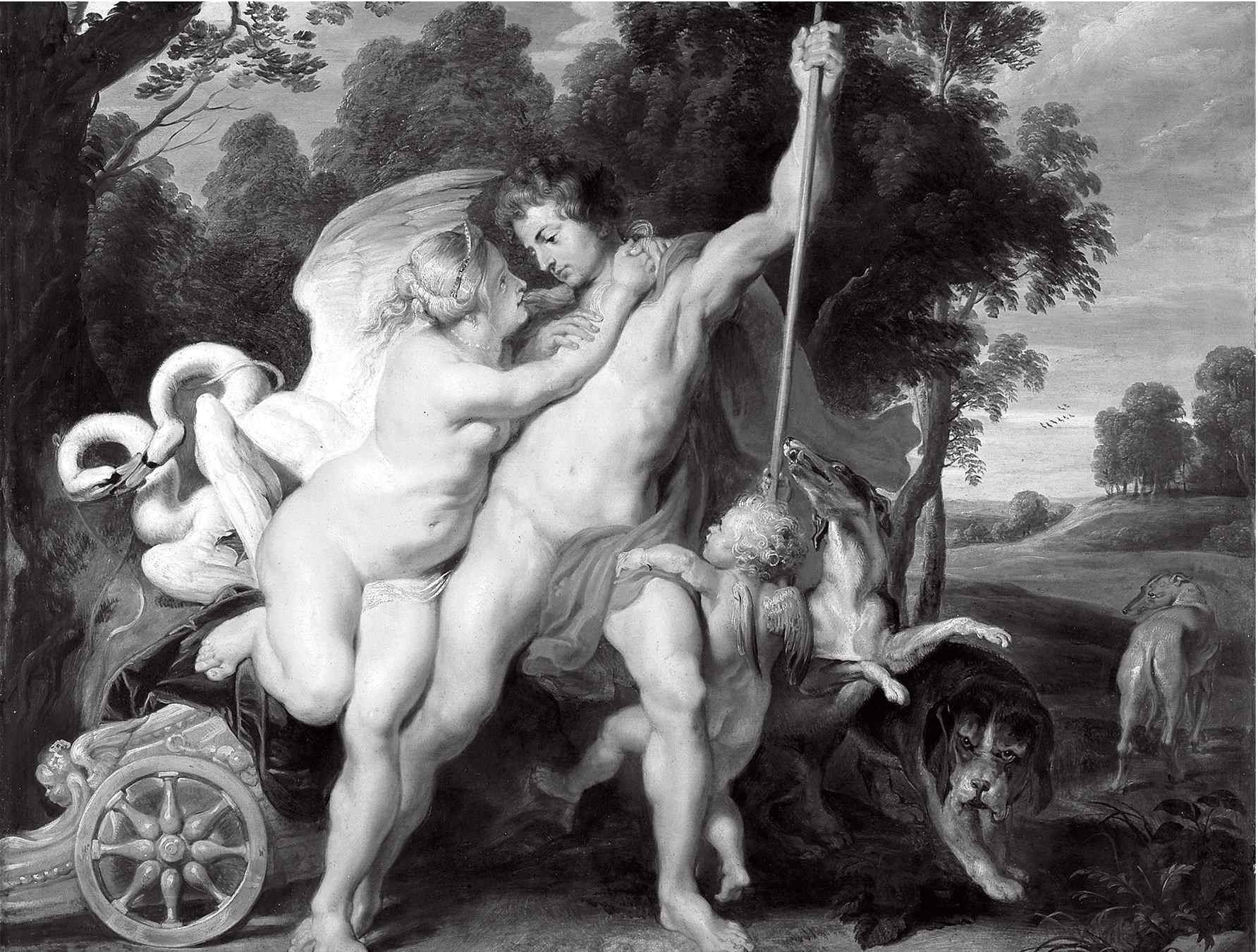

Рубенс: Ужасы войны, Флоренция, Палаццо Питти

Впрочем, как только мы выходим за рамки рационального анализа, исчезают и эти границы. Мы знаем, что в магической практике образ не только изображает врага, но и может занять его место (эту двойственность сохраняет в европейских языках само слово re-present). Мы знаем, что фетиш на только «символизирует» чадородную силу, но и обладает ей. Короче, наше представление об образах неотделимо от нашего представления о мире. Всякий, изучавший религиозные функции образов, знает, насколько сложным может быть это отношение: «Между верой крестьянина, для которого идол — живой в самом грубом реалистическом смысле, и верой образованного человека, для которого ритуал поклонения — лишь способ символически признать некую невидимую силу, которой приятно людское служение, лежит множество переходных оттенков… сейчас, как никогда, мы поняли, сколько уровней у человеческого сознания, и как за фасадом артикулированной интеллектуальной теории продолжают жить несовместимые с ней верования, тесно связанные с потаенными, запретными чувствами». Эти слова Эдвина Бевана об отношении Горация и его времени к вопросу «идолов» подходит ко всему предмету наших исследований.[407] Там, где нет четкой грани между материальным, видимым миром, и сферой духов, символ совсем иначе соотносится с изображением. Первобытное сознание с трудом их различает. Варбург назвал «Denkraumverlust» эту тенденцию человеческого ума путать знак с обозначаемым, имя с носителями, образ с прототипом.[408] Мы все порой склонны впадать в первобытные состояния, смешивать изображение с натурой, имя с его обладателем. Даже наш язык способствует сохранению этой пограничной области между метафорическим и буквальным. Разве всегда можно сказать, где кончается одно и начинается другое? Выражения вроде «тяжкое бремя» могут быть мертвой метафорой, но как легко они оживают в устах оратора, под пером карикатуриста.[409] Когда Маркс начал «Манифест» знаменитым: «Призрак ходит по Европе, призрак коммунизма», он не хотел убедить читателя в существовании призраков, но, благодаря старому риторическому приему, сумел сделать свою мысль более живой и впечатляющей. Так вышло, что индоевропейские языки тяготеют к фигуре речи, которую мы называем прозопеей или олицетворением, поскольку многие из них наделяют существительные родом, словно живых существ.[410] В латыни и греческом абстрактные существительные почти всегда женского рода — почему бы в мире идей не поселиться таким олицетворенным абстракциям, как

В противоположность эстету исследователь сюжетов стремится в первую очередь назвать отдельные персонификации, и ему несущественно, реальные это существа, или вымышленные. Безразличен ему и поставленный нами вопрос. Насколько я знаю, мало кто из историков задумывался над тем, как легко европейская литература и живопись наделяют абстрактные понятия самостоятельным бытием. Еще реже возникает вопрос: а существовал ли подобный способ мышления вне этой традиции?[411] В настоящей статье сделана попытка рассмотреть ту среду, в которой он развился и бытовал. Однако прежде чем углубиться в абстрактные и даже заумные рассуждения, стоит напомнить читателю о художественном потенциале жанра, расцветавшего столь пышно в то самое время, когда letetrati вроде Рипы и Джарды подбирали ему философское обоснование.

I. Персонификация идей

Не так много в этом жанре великих произведений, ключ к которым оставил бы сам живописец. Одно из них — «Ужасы войны» Рубенса из Палаццо Питти, написанные в 1637–1638 годах для великого герцога Тосканского. В письме к художнику Юстусу Сустермансу, который, по-видимому, попросил подробно разъяснить картину, Рубенс так описывает ее по памяти:

Главная фигура — Марс, который выходит из открытого храма Януса (который, согласно римским обычаям, в мирное время был заперт) и шествует со щитом и окровавленным мечом, угрожая народам великими бедствиями и не обращая внимания на свою возлюбленную Венеру, которая, окруженная амурами и купидонами, силится удержать его ласками и поцелуями. С другой стороны фурия Алекто, с факелом в сжатой руке, увлекает Марса. Рядом с ним неразлучные спутники войны — Голод и Чума. На землю повержена ниц женщина с разбитой лютней, это — Гармония, которая несовместима с раздорами и войной. Мать с младенцем на руках свидетельствует, что изобилие, чадородие и милосердие страдают от войны, развратительницы и разрушительницы всего. Кроме того, там есть еще зодчий, упавший со своими орудиями, ибо то, что мир воздвигает для красоты и удобства больших городов, насилие оружия разрушает и повергает ниц. Далее, если память не изменяет мне, ваша милость увидит на земле под ногами Марса книгу и рисунки, этим я хотел указать на то, что война презирает литературу и другие искусства. Там должен быть также развязанный пучок копий или стрел с соединявшей их веревкой. Связанные вместе, они служат эмблемой согласия, равно как кадуцей и оливковая ветвь — символ мира; я изобразил их лежащими тут же. Скорбная женщина в траурной одежде под разодранным покрывалом, без драгоценностей и каких-либо украшений — это несчастная Европа, которая уже столько лет страдает от грабежей, насилий и бедствий всякого рода, вредоносных для каждого из нас и потому не требующих объяснения. Ее отличительный знак — земной шар, поддерживаемый ангелом или гением и увенчанный крестом, символом христианского мира.

Вот и все, что я могу сказать вам на эту тему.[412]

Сперва мы можем засомневаться: а следует ли вообще относить эту композицию к «аллегорическому» жанру? Не вернее ли назвать ее мифологической?

Как-никак, главные персонажи — обитатели древнего Олимпа, богиня любви Венера и бог войны Марс. Может быть, перед нами иллюстрация, на которой, как и на многих других, вымышленные существа, некогда почитавшиеся реальными, представлены в своем воображаемом облике? Однако мы знаем, что даже в античности не было подлинного различия между собственно богами и ими же в качестве олицетворений или метафор. Купидон — не только божество любви, он еще и любовь, как Минерва — мудрость. Композиция Рубенса и впрямь напоминает такое символическое представление богов. Тот же Лукреций, что пропагандировал эпикурейский атомизм как лекарство от страха перед богами, начинает поэму с призыва к Венере — воплощению плодородия — заманить в свои объятия Марса и, таким образом, подарить Риму желанный мир. Рубенсу оставалось лишь чуть повернуть этот образ другой стороной и показать Марса, который, не желая покоряться Венере, сеет среди народов ужасы войны. Тут он, разумеется, опирался на язык аллегорических композиций, давно развивавшихся в контексте политических фарсов и живописи. Так, в 1578 году, за шестьдесят лет до Рубенса, Тинторетто выразил сходную мысль в картине для герцогского дворца в Венеции. Здесь Минерва не пускает Марса к двум персонификациям, которых Ридольфи называет Миром и Изобилием.[413]

Сюжетная канва действительно схожа, но картины очень разные, причем не только по стилю. Персонажи Тинторетто — персонификации, а не убедительные живые существа. Рубенс сумел обратить мысль в человеческую драму. Любовь к античной мифологии подсказала ему соединить почерпнутый у Лукреция смысл с эпизодом из жизни Венеры. Венера умоляла одного из своих возлюбленных не покидать ее ради более опасных трудов. Сцену между Венерой и Адонисом, который не послушался Венеры, пошел на охоту и погиб от клыков вепря, изображали и Тициан, и сам Рубенс. Вот этот-то штрих и придает правдоподобие сцене, которую разворачивает перед нами Рубенс. Мы видим реальную Венеру, которая умоляет реального Марса, и эта степень вымышленной реальности позволяет художнику использовать одну из важнейших творческих возможностей жанра — придать персонажам характеры, чтобы мы воочию узрели ужасы войны и блаженство мира. Его Марс — не славный воин, а жестокий и тупой мясник — да кто, кроме тупицы, позволил бы фурии Алекто вырвать себя из объятий такой возлюбленный? Фурия — демон. Означает ли это, что она «реальна»? Более она реальна или менее, чем перепуганные женщины, бегущие от Марса, одна из которых в описании Рубенса «мать с младенцем на руках, которая свидетельствует, что изобилие, чадородие и милосердие страдают от войны, развратительницы и разрушительницы всего»? Мы помним и простертого на земле зодчего, который означает причиняемые войной разрушения. Это, безусловно, реальное человеческое существо, несущее символический смысл; точно так же книга и рисунки, попираемые Марсом, разом и реальны, и символичны.

Тинторетто: Минерва, удерживающая Марса. Венеция, Палаццо Дюкале

Рубенс: Венера и Адонис. Санкт-Петербург, Эрмитаж