Книги

Символические образы. Очерки по искусству Возрождения

Как раз в это время Аретино приобрел поразительное влияние на маркиза, пообещав удовлетворить разом и его стремление к славе, и любовь к эротической живописи.[384] Странно ли, что поневоле видится, как два разума, представлявшие полярные аспекты своего времени, борются за верховенство в жутковато-фантастическом мире Палаццо дель Тэ?[385]

Сюжет пуссеновского «Ориона»[386]

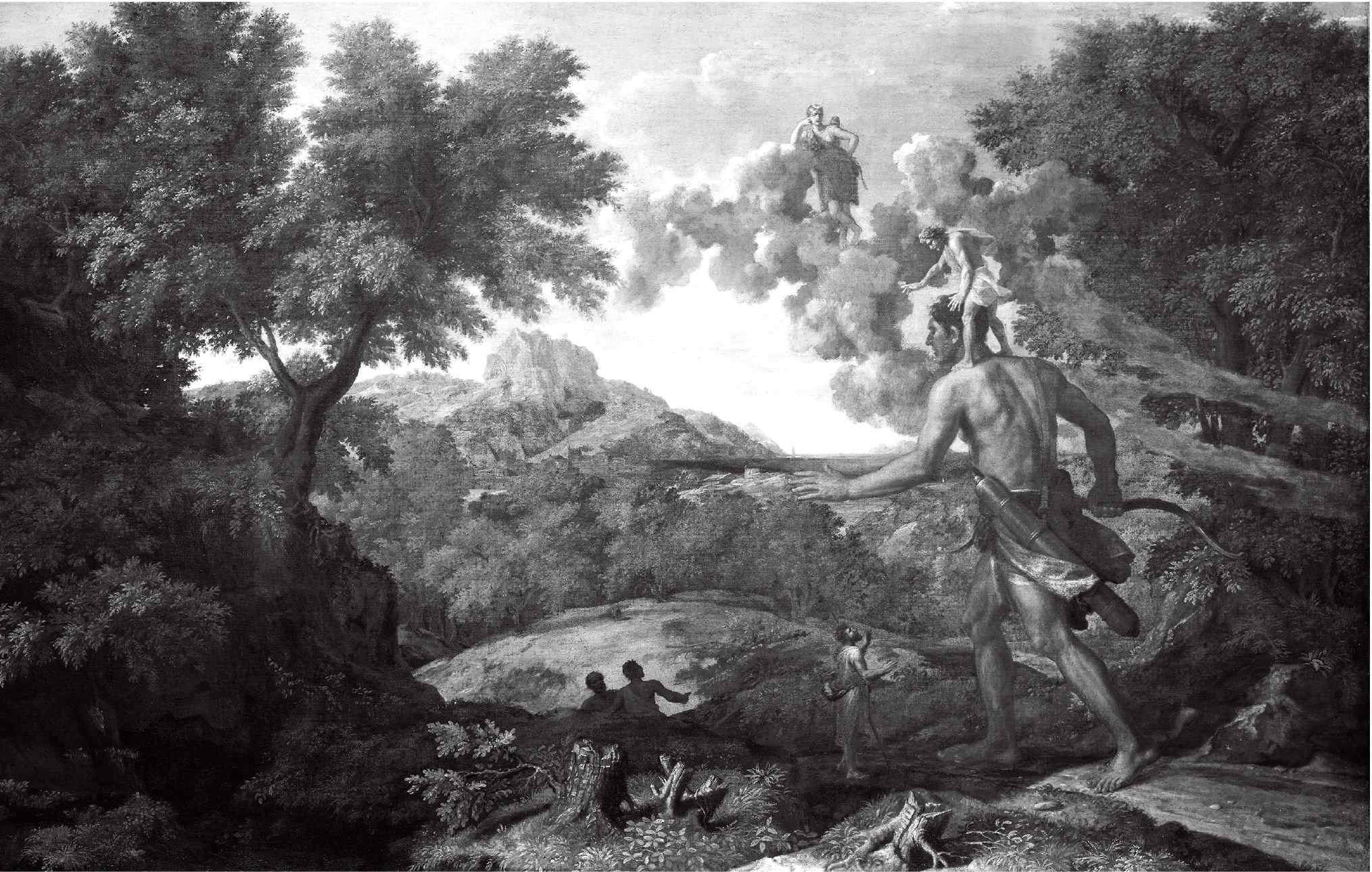

Беллори рассказывает нам, что из двух пейзажей, написанных Пуссеном для М. Пассара, один изображает «историю Ориона, слепого великана, о размере которого можно судить по человеку, стоящему у него на плечах и указывающему ему, куда идти, в то время как другой с земли глазеет на великана».[388] Идентификацией и публикацией этого шедевра, находящегося сейчас в нью-йоркском музее Метрополитен, мы обязаны профессору Танкреду Борениусу.[389] Странный рассказ об исполинском охотнике Орионе, который был ослеплен за попытку обесчестить хиосскую царевну Меропу и прозрел от лучей встающего солнца — заманчивый сюжет для художника. И все же Пуссен первый — если не единственный — кто его написал.

Быть может, сюжет и впрямь привлек живописца — как полагает Сачверелл Ситуэлл — «своим поэтическим характером и возможностью изобразить великана, наполовину стоящего на земле, наполовину скрытого в облаках, на восходе солнца», но, тем менее, идея воплотить Ориона в живописи принадлежит не ему. Она впервые пришла не художнику, а литератору, этому плодовитому журналисту поздней античности — Лукиану.

В своем риторическом описании Благородного Чертога, Лукиан перечисляет фрески, которыми украшены стены:

Отсюда следует изображение другого древнего мифа: Орион, сам слепой, несет на плечах Кидалиона, который указывает несущему его путь к свету. Появившийся Гелиос исцеляет слепоту, а Гефест с Лемноса наблюдает за происходящим.[390]

Можно почти не сомневаться, что этот отрывок — непосредственный источник пуссеновской картины. Подобно «Клевете Апеллеса» у Боттичелли и «Вакханалии» Тициана, «Орион» обязан своим происхождением курьезному литературному жанру классической античности — экфрасису, который воспламенил воображение позднейших столетий подробными описаниями подлинных или вымышленных произведений искусства.

Однако, хотя отрывок из Лукиана и объясняет, вероятно, выбор сюжета, не похоже, чтобы он остался единственным литературным источником. По меньшей мере в одном пункте Пуссен расходится с Лукианом — Гефест не «смотрит на происходящее с Лемноса», но подает советы вожатому и указывает путь на восток, к встающему солнцу. Роль зрительницы отведена другому божеству, Диане, которая тихо смотрит вниз с облака. То же облако, на которое она опирается, образует пелену перед глазами Ориона; таким образом, можно предположить связь между присутствием богини и участью великана. Фелибьен, возможно, чувствовал эту связь, когда описывал картину словами «un grand paysage ou est Orion, aveugle par Diane»[391] — при том, что ни в одном античном варианте мифа такого нет. Ориона ослепила не Диана, как бы часто история богини-охотницы не переплеталась с историей охотника-великана. Сказано, что он был в нее влюблен, пытался ее обесчестить, за что и был ею убит (либо за свою похвальбу, что перебьет всех зверей в мире), а затем превращен в созвездие и помещен на небо. Ни в одной версии мифа не говорится, чтобы Диана была замешана в историю его ослепления. Именно ее загадочное появление в виде «безмолвной каменной статуи в открытом небе» и толкнуло мистера Сачверелла Ситуэлла на поэтическое истолкование картины, строящееся на том, что «она (Диана) растает в небе, как только к Ориону вернется зрение». Впрочем, присутствие богини станет менее загадочным, если мы обратимся от античности к справочникам, которыми мог пользоваться Пуссен для более глубокого знакомства с упомянутым у Лукиана мифом.

В четырех сатирических строках Марстона кратко перечислены самые модные тогда у поэтов и художников справочники:

Никола Пуссен: Орион. Нью-Йорк, Музей Метрополитен

(Дай-ка мне список поэтов, там будет «Imagines Deorum», Книга Эпитетов, Natalis Comes, ты, я знаю, пересказываешь, и анатомируешь поэзию).

Современный читатель, обратившийся к книгам вроде

Главный метод этого странного искусства герменевтики — произвольная этимология, в котором звуки и значения слов и имен искажаются до тех пор, пока не выдадут своих воображаемых секретов. При том, насколько дикой и нелепой выглядят эти «толкования» сегодня, нельзя отрицать, что они отвечали по меньшей мере одному требованию к успешной интерпретации — самые разрозненные элементы мифа сводились к одному общему деноминатору и даже самые противоречивые эпизоды становились различными символами и проявлениями одной и той же «скрытой истины». В своем толковании мифа об Орионе Наталис Комес решил разбирать различные эпизоды в свете довольно отталкивающей апокрифической истории, согласно которой великан был зачат совместно Нептуном, Юпитером и Аполлоном. Согласно Комесу, это означает, что Орион представляет собой порождение воды (Нептун), воздуха (Юпитер) и Солнца (Аполлон). Вооружившись этим ключом и воображаемым «научным» толкованием метеорологических явлений, он смело приступает к разбору всей легенды как завуалированного символа взаимодействия названных стихий в образовании и развитии грозовой тучи:

…совместной мощью этих трех богов возбуждается субстанция ветра, дождя и грома, которая зовется Орионом. Поскольку более тонкая и разреженная часть воды остается на поверхности, говорится, что Орион научился у своего отца ходить по воде. Когда разреженное вещество рассеивается в воздухе, об этом говорится как о приходе Ориона на Хиос, название которого происходит от «рассеивания» (ибо cheen значит рассеиваться). Когда же затем он попытался овладеть Аэропой[395] (sic), был изгнан из этого места и свет его очей потух — это потому, что это вещество должно пройти сквозь воздух и подняться в высшие сферы, когда же оно рассеивается в этой сфере, сила огня иногда ослабевает. Ибо все, что движется не своим движением, теряет свою силу, которая ослабевает по мере движения.

Орион, ласково принятый Вулканом, идет к солнцу, исцеляется и возвращается на Хиос — это, естественно, означает ничто иное, как циклическое и взаимное порождение и уничтожение стихий.

Говорят, он был убит стрелами Дианы за попытку к ней прикоснуться — ибо как только пары восходят в высочайший слой воздуха, так, что словно касаются луны или солнца, сила луны собирает их и обращает в дожди и бури, то есть низвергает своими стрелами; ибо сила луны действует здесь подобно закваске. Наконец, говорят, что Орион был убит и обращен в небесное созвездие — ибо под этим знаком сбираются бури, часты ветра и грозы…[396]

В этом странном толковании Диана-Луна и впрямь неотъемлема от драматического процесса, символизируемого эпизодом на Хиосе — круговорота воды в природе.

Однако текст Наталиса Комеса, похоже, объясняет не только присутствие Дианы. Длинное грозовое облако, через которое шагает исполин, и которое встает из-за деревьев, растекается по долине, собирается в воздухе и касается ног Дианы — это облако есть ничто иное, как сам Орион в его «реальном» эзотерическом смысле. Можно лишь восхититься тем, как Пуссен совместил общедоступный и сокровенный аспекты мифа в одной картине. Непосвященным облако представляется удачным живописным решением, трюком, который позволяет изобразить слепоту Ориона как переходное состояние — зрение вернется, едва он пройдет сквозь пелену и приблизится к встающему солнцу. Для круга ученых, знакомых с «доктринами Естественной и Нравственной философии, скрытыми в преданиях древности», встающее в грандиозном пейзаже облако представляет самый миф на более высоком уровне: вечную драму «взаимного порождения и уничтожения стихий».

Нам, приученным искать в произведениях изобразительного искусства прежде всего зрительные достоинства, трудно даже и сказать что-нибудь об этом замысловатом интеллектуальном трюке, когда иллюстрация включает в изображение античного мифа еще и ученый комментарий. И впрямь, держись этот трюк лишь на связи с писаниями Наталиса Комеса, его вполне вероятно забыли бы начисто. Достижение пуссеновского гения в том, что он сумел обратить литературную диковинку в живое видéние, что его картина

Читая отрывок из Наталиса Комеса можно не сомневаться, что он буквально описывает подход Пуссена к созданию мифологического пейзажа. Художник, подобный Пуссену, мог взять аллегорическое прочтение мифа как дополнение к лукиановскому экфрасису, только если принимал весь подход целиком. Он тоже воспринимал древний рассказ о колдовстве и насилии как завуалированный эзотерической «иероглиф» меняющихся природных явлений. Таким образом, пейзаж обозначал для него много больше, чем просто сцену для странного и живописного действия. Глубинное значение поднимает пейзаж над сферой реалистического ландшафта или грез об Аркадии — напитанный значением мифа, он стал видением и аллегорией самой Природы.