Книги

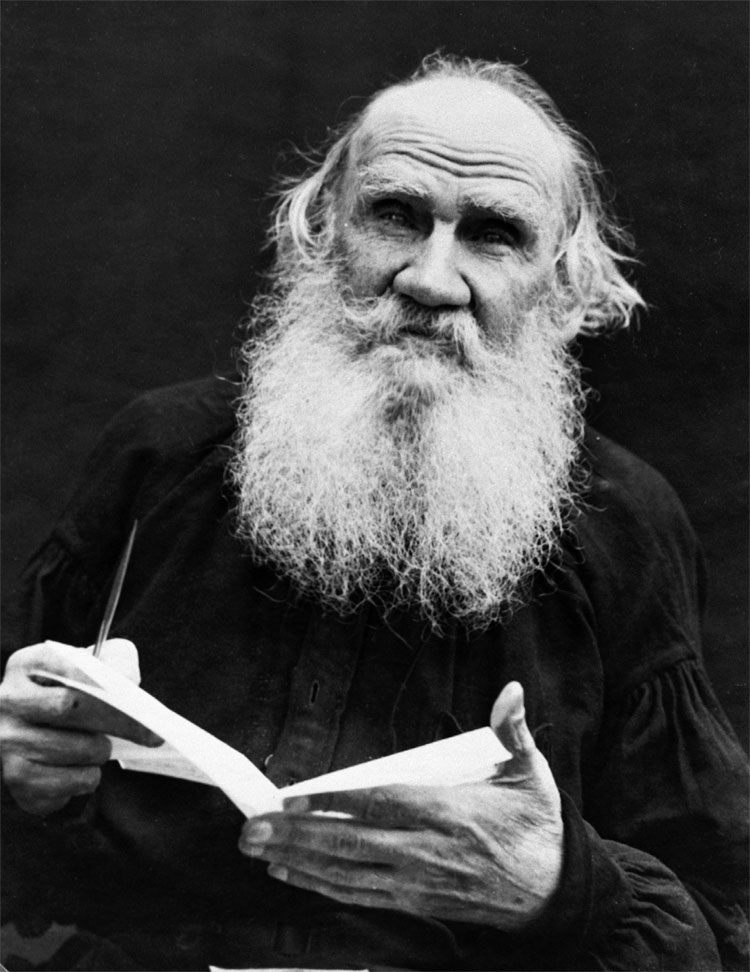

Обойтись без Бога. Лев Толстой с точки зрения российского права

Поэтому в ситуации, описанной Львом Николаевичем в романе «Воскресение», при всех возможных допусках на художественный вымысел в случае направления дела в Правительствующий Сенат основания для пересмотра постановленного приговора, конечно же, были. Хотя четыре месяца тюрьмы, отмерянные Катюше Масловой, с отбыванием наказания среди социально близких товарок были не таким уж убийственным наказанием в переносном смысле этого слова.

Здесь становится очевидным, что вопросы правоприменения, даже с учётом предварительной профессиональной экспертизы текста романа приглашённым юристом, не являются принципиально важными для ответа его создателя на вечный вопрос: «А почему так?» Лев Николаевич неожиданно для читателей помещает Маслову в абсолютно новую для неё среду, когда вместо коллег по ремеслу и опытных уголовниц она примыкает к соратникам Веры Засулич – политическим каторжникам, для чего полностью перерабатывает уже осуществлённый замысел четвёртой редакции романа.

Глава 5. Время пришло

Для любого великого художника – впрочем, как и для философа, учёного или государственного деятеля калибра Льва Николаевича Толстого – вопрос завершения жизненного пути порой является мучительным и сложным не только в духовном, но и во вполне материальном отношении. Трудно не согласиться с утверждением о том, что проповедовать непротивление злу насилием и при этом быть домашним тираном просто невозможно, впрочем, как и призывать к свободе, равенству и братству, оставаясь при этом «владельцем нищих мужиков». Возможно, с этими размышлениями о необходимости гармонии собственного учения и естественного ухода из жизни были связаны попытки Льва Николаевича найти такую форму духовного завещания, которая бы в полной мере соответствовала его жизненной философии. В своей маленькой комнате – убежище, где все вещи выглядели

Как известно, в своей последней просьбе Николай Семёнович Лесков[93] – известный писатель и публицист – просил похоронить его «самым скромным и дешёвым порядком», «по самому низшему, последнему разряду»; не устраивать церемоний и не произносить никаких речей; не ставить на могиле

Впрочем, о том же писал опекаемый Толстым молоканин Тимофей Бондарев в последней главе своего сочинения «Торжество земледельца, или Трудолюбие и Тунеядство» – книге, высоко ценимой Львом Николаевичем:

В этом катастрофическом по своим последствиям, но чрезвычайно важном для всех деле Толстой готов был пойти на самые неожиданные решения, в том числе грозящие серьёзными финансовыми проблемами его большой семье после его кончины. Софья Андреевна Толстая как-то написала по этому поводу:

Сам Лев Николаевич совершенно отчётливо представлял себе, в какое масштабное мероприятие, скорее всего, превратят его похороны верные толстовцы вместе с рядовыми обывателями. Недавнее прощание многотысячной московской толпы со скончавшимся в немецком Баденвейлере Антоном Павловичем Чеховым уже вызвало совершенно неоднозначную реакцию его коллег и невероятный шум в прессе.

Максим Горький жаловался в письме Е.П. Пешковой: «Газеты полны заметками о Чехове – в большинстве случаев – тупоумно, холодно и пошло. Скверно умирать для писателя. Всякая тля и плесень литературная тотчас же начинает чертить узоры на лице покойника (…) Что это за публика была? Я не знаю. Влезали на деревья и смеялись, ломали кресты и ругались из-за мест, громко спрашивали: «Которая жена? А сестра? Посмотрите – плачут! – А вы знаете – ведь после него ни гроша не осталось, всё идёт Марксу – бедная Книппер! – Ну что жалеть, ведь она получает в театре десять тысяч».

Гениальный актёр МХТ Михаил Чехов тоже оставил воспоминания о похоронах своего родного дяди: «Несметные толпы народа сопровождали гроб, причём на тех улицах, по которым его несли, было прекращено движение трамваев и экипажей, и вливавшиеся в них другие улицы и переулки были перетянуты канатами. Нам удалось присоединиться к процессии только по пути, да и то с трудом, так как в нас не хотели признавать родственников покойного и не пропускать к телу».

Ещё один участник траурной церемонии писатель Александр Куприн: «Точно сон, припоминаются его похороны. Холодный, серенький Петербург, путаница с телеграммами[94], маленькая кучка народу на вокзале, “вагон для устриц”[95], станционное начальство, никогда не слыхавшее о Чехове и видевшее в его теле только железнодорожный груз. Потом – как контраст – Москва, стихийное горе, тысячи точно осиротевших людей, заплаканные лица. И, наконец, могила на Новодевичьем кладбище, вся заваленная цветами… Далёкие и грядущие потомки, о счастье которых с такой очаровательной грустью мечтал Чехов, произнесут его имя с признательностью и с тихой печалью о его судьбе» (Куприн А. Сочинения. Во славу живым и умершим. Памяти Чехова. Московское книгоиздательство. 1911).

Ну и на десерт – Алексей Максимович Горький упоминал двух особенно запомнившихся ему в похоронной процессии адвокатов: «оба в новых ботинках и пёстрых галстуках – женихи. Идя сзади, я слышал, что один (…) говорил об уме собак, другой, незнакомый, расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях её».

Поэтому стоит ли удивляться тому, что Лев Толстой вослед за своим не менее гениальным собратом Николаем Лесковым просит своих наследников:

«1) Похоронить меня там, где я умру, на самом дешёвом кладбище, если это в городе, и в самом дешёвом гробу – как хоронят нищих[96]. Цветов, венков не класть, речей не говорить. Если можно, то без священников и отпевания. Но если это неприятно тем, кто будет хоронить, то пускай похоронят и как обыкновенно с отпеванием, но как можно подешевле и попроще;

2) В газетах о смерти не печатать и некрологи не писать;

3) Бумаги мои все дать пересмотреть и разобрать моей жене, Черткову В.Г., Страхову и дочерям Тане и Маше (что замарано, замарал сам. Дочерям не надо этим заниматься), тем из этих лиц, которые будут живы. Сыновей своих я исключаю из этого поручения не потому, что я не любил их (я, слава богу, в последнее время всё больше и больше любил их), и знаю, что они любят меня, но они не вполне знают мои мысли, не следили за их ходом и могут иметь свои особенные взгляды на вещи, вследствие которых они могут сохранить то, что не нужно сохранять, и отбросить то, что нужно сохранить. Дневники мои прежней холостой жизни, выбрав из них то, что стоит того, я прошу уничтожить, точно так же и в дневниках моей женатой жизни прошу уничтожить всё то, обнародование чего могло бы быть неприятно кому-нибудь… Дневники моей холостой жизни я прошу уничтожить не потому, что я хотел бы скрыть от людей свою дурную жизнь: жизнь моя была обычная дрянная, с мирской точки зрения, жизнь беспринципных молодых людей, но потому, что эти дневники, в которых я записывал только то, что мучило меня сознанием греха, производят ложно одностороннее впечатление и представляют… А впрочем, пускай остаются мои дневники, как они есть. Из них видно, по крайней мере, то, что, несмотря на всю пошлость и дрянность моей молодости, я всё-таки не был оставлен богом и хоть под старость стал хоть немного понимать и любить его.

Из остальных бумаг моих прошу тех, которые займутся разбором их, печатать не всё, а то только, что может быть полезно людям.

Всё это пишу я не потому, чтобы, приписывая большую или какую-либо важность моим бумагам, но потому, что вперёд знаю, что в первое время после моей смерти будут печатать мои сочинения и рассуждать о них, приписывая им важность. Если уже это так сделалось, то пускай мои писания не будут служить всем людям.