Книги

Крушение империи Наполеона. Военно-исторические хроники

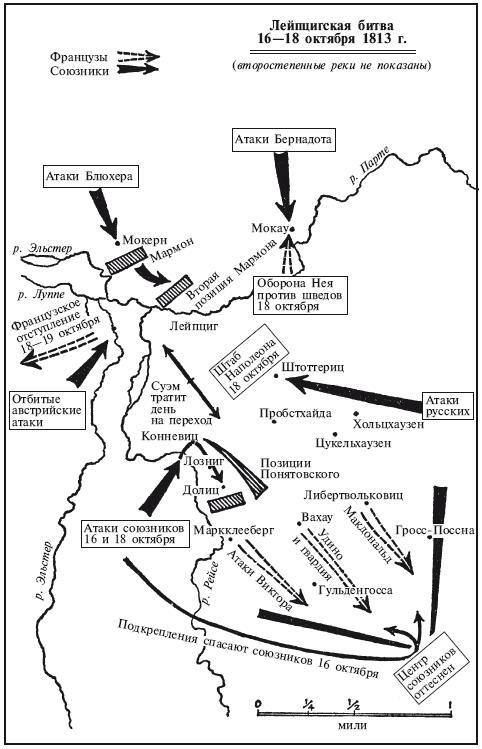

Оба пункта имели для французов важнейшее значение. Если бы Бертран был разбит в Линденау, враг бы захватил мост, перерезав единственный путь отступления во Францию; если бы Мармон поддался, пруссаки Блюхера хлынули бы в город, появившись в тылу у сражающейся главной армии. Бертран заслуживал всяческих похвал. После семи часов отчаянной борьбы австриец Гюлэ захватил и какое-то время удерживал Линденау, но Бертран отбросил его штыковой атакой, после чего не отступал ни на шаг, обороняя жизненно важный мост через Эльстер.

В северной части дела обстояли хуже. Под яростными атаками численно превосходящего корпуса Йорка Мармон отступал, но сохранял боевой порядок, медленно отходя к пригородам Халле и Голису. Ней, отвечавший за северный сектор Великой армии, сделал ошибку, отослав одну из дивизий Суэма, которая чрезвычайно пригодилась бы Мармону, в Вахау, где сложилась угрожающая ситуация. Люди Суэма потратили весь день на переход из одной части поля в другую и не сделали ни одного выстрела. А с их помощью Мармон мог бы удержать Мокерн*.

Когда на поле опустились осенние сумерки, стрельба начала затихать, и постепенно бой прекратился. Обе армии остались практически на тех же самых позициях, которые занимали накануне. Пруссаки были в Мокерне, но Чешская армия Шварценберга, понесшая тяжелейшие потери, едва ли продвинулась хоть на ярд. Оглушенные грохотом битвы бойцы враждующих сторон разожгли костры и мешали друг другу отдыхать, периодически поднимая тревогу. Бертран держался за мост в Линденау, оглядываясь через плечо на путь отступления. Наполеон в надежде подбодрить поляков, доблестно сражавшихся на берегах Плейсе, вручил маршальский жезл их вождю князю Понятовскому*. Повсюду на обширном поле люди бинтовали собственные раны и раны товарищей, а некоторым, как, например, кавалерийскому командиру Латур-Мобуру, пришлось перенести ампутацию без всякой анестезии.

Капитан Барре из 47-го полка, находившийся на крайнем левом фланге Великой армии, провел беспокойную ночь после крайне утомительного дня. Сражаясь на левом крыле корпуса Макдональда в окрестностях Хольцхаузена, он атаковал рощу, которую обороняли хорваты, но на подходе к ней был остановлен криками: «Не стреляйте, мы французы!» Он приказал прекратить огонь, и сразу стал мишенью для ружейных залпов, после чего, ворвавшись в лес, обнаружил отряд хорватов с несколькими пленными французами, один из которых окликнул: «Ко мне, Барре!» Это был капитан его собственного батальона, которого хорваты использовали как приманку. Те враги, которые бежали, мгновенно исчезли, и, выйдя из чащи, Барре нигде не увидел врага. Прямо перед ним и слева простирался пасторальный пейзаж. Но справа, говорит он, «стоял такой грохот, будто все черти вырвались на свободу». Он ограбил деревню Кляйн-Поссна на предмет продовольствия и встал лагерем на перекрестке. Он не имел понятия, куда попал, и никто не мог сказать ему, где находится его часть. Весь день он сражался как простой пехотинец, действуя исключительно по собственной инициативе, и потерял восьмерых солдат ранеными. «Мы таем день ото дня», — записывает он. На следующее утро проезжавший мимо кавалерийский генерал Рейзе предложил проводить Барре и его сорок уцелевших боевых товарищей до основных частей армии, но Барре со своим многолетним боевым опытом вежливо отклонил предложение. «Спасибо, генерал, — сказал он, — но, если бой начнется, пока мы будем на равнине, ваши лошади нас затопчут». Рейзе, пораженный ответом, согласился и поехал прочь. Через несколько часов Барре нашел свой батальон в Хольцхаузене, и товарищи встретили его с радостным изумлением, так как считали, что он убит или попал в плен вместе со всеми своими солдатами.

Для Марбо, сражавшегося под началом Макдональда и Лористона, день тоже выдался богатым на события. Его егеря, получившие приказ занять Университетскую рощу в Гросс-Поссне, слева от боевой линии, подверглись массированной атаке русской и австрийской кавалерии. В контратаке, возглавленной Себастиани, они отбили нападение. Марбо в этом сражении потерял несколько человек, а его майор был ранен в грудь казачьей пикой «…вследствие пренебрежения уставной защитой в виде скатки», — отмечает полковник, приверженец армейской дисциплины.

Однако, несмотря на то что позиции удалось удержать, французских рядовых той ночью одолевали предчувствия. Более сообразительных из их числа тревожило очевидное пренебрежение генерального штаба к путям возможного отхода, особенно в смысле мостов через различные водные препятствия между полем боя и дорогой на Вейсенфельс, ведущей к французской границе. Нижним чинам казалось, что конца не будет всем этим переходам и боям с врагом, который превосходил их числом едва ли не в каждом сражении. Эркман и Шатриан передают уныние этих людей в отрывке, где их герой Жозеф Берта наблюдает за переездом императорского штаба по Лейпцигу. Путь расчищали конные гренадеры-гвардейцы, «…люди-гиганты в огромных сапогах и высоких киверах. Все восторженно восклицали: „Эти парни — могучие бойцы, и они на нашей стороне!“» Затем показался императорский штаб — от 150 до 250 генералов, маршалов и офицеров, «верхом на чистокровных лошадях. Цвет их формы с трудом можно было различить под золотыми галунами и бесчисленными наградами; одни из них были высокие и худощавые, с надменными лицами, другие приземистые, коренастые и румяные; третьи молодые, сидевшие на конях как статуи, со сверкающими глазами и носами похожими на орлиные клювы. Зрелище было великолепное и одновременно устрашающее. Но больше всего меня поразило среди всех этих офицеров, двадцать лет державших в страхе всю Европу, появление самого Наполеона в его старой шляпе и сером сюртуке. Кажется, я и сейчас вижу, как он проезжает мимо меня, крепко стиснув мощные челюсти и опустив массивную голову на грудь. Все кричали „Да здравствует император!“, но он не проронил ни слова; он обращал на нас внимания не больше, чем на моросящий дождь, пропитавший воздух».

Описание совершенно достоверное. Сотни и тысячи людей, ставших свидетелями этого мрачного, потрясающего зрелища, вспоминали его в старости, когда Францией правили ничтожества и слава была не в моде. Именно из подобных воспоминаний выросла легенда о Наполеоне, и именно они в конечном счете одержали более решительную победу, чем та, что выиграли самодержцы под Лейпцигом.

Но сейчас, когда бой начался снова, Наполеон был согласен на компромисс, чтобы спасти хотя бы какие-нибудь остатки своих весенних планов. Он послал за генералом Мерфельдом, плененным вчера в Долице, вернул изумленному военачальнику его шпагу и велел ему возвращаться в лагерь союзников с новыми условиями перемирия. Император уступал Польшу и Иллирию, соглашался на независимость Голландии, ганзейских городов, Испании (уже и так потерянной) и объединенной Италии. Мерфельд поехал прочь, поздравляя себя с такой удачей, но Наполеон не дождался никакого ответа, хотя бы из вежливости. Союзники были полны решимости воевать до тех пор, пока последний француз не уберется за Рейн.

Весь день 17 октября продолжалось необъявленное перемирие. Стрельба, и то нерешительная, шла лишь в северо-западных пригородах, где Мармон противостоял Блюхеру. Тем временем прибыл Бернадот со своими шведами, а поредевшие армии союзников получили значительное подкрепление — русский генерал Беннигсен привел две колонны численностью примерно 100 тысяч человек. Пополнение же французских сил ограничилось лишь корпусом Рейнье, насчитывавшим около 10 тысяч бойцов. В полночь 17 октября, не получив от противников никакого ответа, Наполеон отозвал свои аванпосты и отдал приказ возобновить битву.

У него на уме было отступление. Для французов, вставших дугой вокруг плотно обложенного города, когда единственная ведущая на запад дорога была под угрозой, едва ли оставался иной выход. Правое крыло, где командовал Мюрат, закрепилось в деревнях Конневиц и Долиц на Плейсе. Выдвинувшийся вперед центр позиций в Пробстхайде удерживали надежные Макдональд и Удино. Левое крыло под командованием Нея вытянулось на север до Голиса, где был поставлен отражать пруссаков Мармон. Наполеон, потративший почти всю ночь на разъезды, в ходе которых забрался на восток до самого Рейдница, чтобы переговорить с Неем, и на запад до Линденау, где совещался с Бертраном, устроил свой штаб в Штоттерице, неподалеку от опасного центрального выступа в Пробстхайде. В восемь утра начался артиллерийский обстрел, и Бертрану был послан приказ постепенно выходить на вейсенфельсскую дорогу, но любой ценой удерживать мост через Эльстер.

Борьба снова сосредоточилась в трех местах, но сейчас их разделяли меньшие расстояния, чем 16 октября. Примечательной чертой этого кровавого дня была успешная оборона почти в каждом секторе дуги, несмотря на тающие в результате непрерывной стрельбы боеприпасы, из-за чего пушки и ружья становились бесполезными, подавляющее численное превосходство неприятеля, измену в рядах французов и неистовые атаки союзников, особенно в центре, где войска коалиции сражались с огромной решимостью, не обращая внимания на колоссальные потери.

В районе Линденау Бертран легко отбил все атаки Гюлэ и начал планомерный отход. В течение утра и в середине дня Ней и Мармон сдерживали пруссаков и шведов на Парте, но бои в центре, между рекой Плейсе и французским выступом в Пробстхайде, достигли крайнего накала ярости. Шварценберг десять раз штурмовал Конневиц, Пробстхайду и местность между ними и десять раз был отброшен — поляками в Конневице, пехотой Виктора и Лористона в центре. Здесь противоборствующие стороны так переплелись, что бой потерял всякий порядок и превратился в сотню отчаянных штыковых схваток, но ближе к вечеру Барклай-де-Толли, командовавший союзными войсками в центре, был вынужден перейти к обороне, а Понятовский намертво остановил Шварценберга в Конневице.

Однако союзники достигли некоторого успеха на своем правом крыле: Беннигсен с довольно свежими отрядами взял Хольцхаузен и подошел почти к самому Штоттерицу, где стоял с гвардией Наполеон. Контратака ветеранов остановила напор союзников по всему фронту до крайне левых французских позиций, где Ней отчаянно сражался с Бернадотом и Блюхером, не давая последним прорваться и вести продольный обстрел всей французской линии.

В середине дня на левом крыле французов положение снова обострилось. Тысячи саксонцев, главным образом из корпуса Рейнье, стоявшего против Бернадота, неожиданно перебежали к врагу, прихватив с собой сорок пушек. Измена произошла так быстро и неожиданно, что французские кавалеристы приветствовали саксонцев, считая, что те идут в атаку. Такой потери левое крыло, державшееся изо всех сил, не могло пережить, и Ней сразу же сократил линию обороны, отправив всех недезертировавших саксонцев в тыл. Дерзкий саксонский сержант, намеревавшийся дезертировать, кричал, проходя сквозь ряды бойцов: «В Париж, в Париж!» Французский сержант, разъяренный этой откровенной демонстрацией предательства, прокричал в ответ: «В Дрезден!» — и застрелил его на месте. Массовое дезертирство, вероятно, было задумано и организовано заранее, при приближении Бернадота, потому что именно шведский кронпринц возглавлял корпус саксонцев в 1809 году, в битве при Ваграме, когда они, поддавшись панике, бежали*.

Давление в этом секторе усилилось в прямой пропорции с затруднениями французов, но пока что до разгрома было далеко, даже после того, как Бернадот с помощью массированного артиллерийского огня и новых ракет Конгрива*, обслуживаемых британским персоналом, занял деревню Паунедорф. Наполеон тут же отбил ее силами Молодой гвардии, но поняв, что удержать деревню не удастся, отступил с Неем на линию Шёнефельд — Зеллерхаузен — Штунтц.

По словам лорда Лондондерри, одного из англичан, находившихся в Лейпциге, ракеты Конгрива произвели колоссальный эффект на пехоту, «застывшую в плотном каре, которое после нашего огня рассыпалось, словно охваченное паникой». К несчастью для ракетчиков, их командир, капитан Брог из королевской артиллерии, вскоре после этого успеха получил смертельную рану, и командование над батареей, носившей в основном экспериментальный характер, перешло к лейтенанту Стрэнджуэйзу*.

На Марбо, принимавшего участие в чудовищной схватке вокруг Пробстхайды, налетела орда врагов, не представлявших бы ничего особенного для галлов, защищавших в V веке Запад от Аттилы, но поразивших полковника 23-го егерского полка. На его егерей, успешно отбивших бешеные атаки австрийцев Кленау и русской кавалерии Дохтурова, навалились бесчисленные эскадроны казаков и башкир, причем последние выпускали тысячи стрел. «Причиненные ими потери были небольшими, — записывает полковник, — потому что абсолютно недисциплинированные башкиры имели о боевом порядке понятия не больше, чем стадо овец. Поэтому они не могли стрелять горизонтально, не попадая в собственных товарищей, и были вынуждены выпускать стрелы в воздух по параболе, с большим или меньшим наклоном в соответствии с тем, как оценивали расстояние до врага. Поскольку этот способ не позволял точно прицеливаться, девять из десяти стрел пролетали мимо, и лишь немногие, попадавшие в цель, расходовались не зря, падая под тяжестью собственного веса… Так или иначе, они налетали на нас неисчислимыми толпами, подобно осам — одну убьешь, а вместо нее прилетает много новых, — и стрелы, в гигантском количестве наполнявшие воздух, рано или поздно должны были причинить тяжелые раны».

Одного из сержантов Марбо стрела пробила насквозь. Бедняга ухватился за оба конца стрелы, сломал ее и вырвал оба куска, но через несколько минут умер. Сам Марбо тоже был ранен, но сперва даже не ощутил этого и, лишь вытаскивая саблю, заметил, что ему что-то мешает, и, опустив глаза, увидел четырехфутовую стрелу, торчащую в правом бедре. Полковой врач вытащил стрелу — рана оказалась пустяковой, но Марбо жалел, что потерял этот любопытный сувенир в последующем отступлении.

Капитан Барре, сражавшийся в тот день на левом крыле, был одним из многих, вставших в строй на место дезертировавших саксонцев, бегство которых он видел своими глазами. Под Шёнефельдом он сошелся лицом к лицу со шведами, сражаясь в отрядах Мармона и генерала Компана, которые полегли почти до единого. Под ужасающим огнем немедленно прибыло подкрепление. «Офицеры и солдаты падали, как колосья под серпом жнеца», — говорит он. Пушечные ядра, иногда попадавшие прямо в колонну, убили тридцать человек, а офицеры почти ничего не могли сделать — лишь метаться туда и сюда, сплачивая ряды и не давая батальону повернуть в обратную сторону. Был ранен Мармон, затем Компан, после чего перед защитниками Шёнефельда появился сам Ней, чтобы подбодрить их, но вскоре и в него попали, и наконец потрепанные французы отступили к городу, задержавшись на правом берегу Парте. «Это было тоскливо, мучительно, жестоко!» — вспоминает Барре, записывая то, что осталось в его памяти от самой ужасной из всех наполеоновских битв. «Печаль поражения в великой и кровавой битве, пугающие мысли о завтрашнем дне, который может оказаться еще более несчастным, пушечный огонь, бьющий по всем нашим бедным линиям, измена трусливых союзников и, наконец, всякого рода лишения, которые вот уже сколько дней обрушивались на нас». За один этот день Барре потерял большинство своих офицеров и более половины солдат. От тех двухсот, что встали под ружье в начале кампании, не осталось и двадцати. Армейский корпус, прибавляет он, существовал только на бумаге. Более двух третей его генералов было убито и ранено*.

Третью ночь подряд противоборствующие армии ночевали на поле среди мертвых тел многих своих товарищей. Сгустились сумерки, замерцали сторожевые костры, взошла луна. Кто-то принес императору деревянный стул, и он сидел, задумавшись, под открытым небом, узнав позже, что Ней, раненный в плечо, покинул поле боя и что многие его друзья погибли или увезены ранеными по вейсен-фельсской дороге, куда уже отступили Бертран и часть армии. По каменному мосту тянулась длинная вереница обозов. Сам мост был заминирован, чтобы взорвать его и дать французам время отступить, когда враг ворвется в город. Сейчас это уже стало неизбежностью. Еще один день сражения с таким же размахом — и Великая армия будет уничтожена. Однако казалось, что Наполеон не торопится. Вскоре он поднялся и отправился в город, где остановился в гостинице с вывеской, изображавшей герб королевского дома Пруссии.