Книги

Китай при Мао. Революция, пущенная под откос

Все более скудным семейным бюджетам сопутствовали как нехватка объемов, так и недостаточно высокое качество потребительских товаров. Система квотирования промышленной продукции все еще действовала и продержится последующие десять с лишним лет. Самые желанные товары представлялись весьма примитивными по стандартам рыночных экономик соседних государств. Любой городской житель того времени мог по памяти привести список самых востребованных товаров длительного потребления: швейная машинка, наручные часы, радио и велосипед определенной марки. Швейные машинки с ножным приводом были копиями советских швейных машин 1950-х гг., которые в свою очередь воспроизводили модель Singer, продававшуюся в США еще в 1920-х гг. Наличие швейной машинки позволяло максимально эффективно использовать ежегодный отрез ткани. Китайские радиоприемники все еще работали на электровакуумных лампах. Велосипеды представляли собой крепкие модели с одной скоростью и выступали в городах основным средством передвижения.

Система нормирования товаров исключила необходимость стояния в очередях за основными видами промышленных товаров, однако проблема дефицита не была решена. Всегда обнаруживались некие товары, приобрести которые представлялось проблематичным: ботинки и готовая одежда надлежащего размера и стиля, мебель, туалетная бумага, кухонные ножи, которые бы не тупились после нескольких применений, кастрюли и сковороды, которые не трескались бы при нагревании, и так далее. Недовольство доступностью, качеством и размерами товаров было обычным явлением. Государственные магазины периодически не справлялись со спросом на свежие фрукты, овощи, рыбу и свинину, а когда продовольственных товаров было вдоволь, они зачастую были увядшими, поврежденными или зловонными. Покупателям приходилось постоянно быть во всеоружии. Нехватка потребительских товаров должного размера или надлежащего качества спровоцировала между друзьями и всеми, с кем можно было наладить полезные «связи», формирование полноценной культуры взаимовыручки и взаимодействия. Иностранные путешественники, посещавшие Китай в первые годы после кончины Мао, ожидали увидеть аскетичное и эгалитарное общество, которое избежало поднявшейся на Запада волны свирепствующего потребительства. Вместо этого сразу по их прибытии китайские знакомые немедленно начинали осаждать их просьбами купить что-то в специализированных магазинах для иностранцев. Приезжие зачастую поражались той обостренной целенаправленности, которую китайцы проявляли в своем стремлении приобрести дефицитные потребительские товары, и агрессивности городской культуры постоянного обмена взаимовыгодными одолжениями [Ibid.: 179–186, 194–205].

Наиболее заметным символом спада качества жизни в городах представляется жилищный фонд. Уже в 1950-х гг. жилья катастрофически не хватало, и в последующие 20 лет ситуация лишь усугублялась. В 1953 г. на жилье приходилось 12,5 % общенациональных расходов на капитальное строительство. Этот показатель в дальнейшем постепенно снижался по мере того, как нарастали инвестиции в товары производственного назначения. За десять лет после 1966 г. на жилье приходилось от 2,6 до 6,5 % национальных затрат на строительство [State Statistical Bureau 1983: 339]. Все это выражалось в необходимости для молодоженов долгие годы ожидать своей очереди на получение квартиры, еще больше приходилось ждать семьям, которые хотели улучшить свои жилищные условия. Эксплуатационно-техническое обслуживание существующих зданий, которые постепенно приходили в негодность, производилось крайне нерегулярно. В 1956 г. на городского жителя приходилось в среднем около 4,3 квадратного метра жилой площади. К 1976 г. этот показатель сократился до 3,6 квадратного метра. Даже по официальным стандартам 50 % жилья находилось в «ненадлежащем состоянии», а 10 % – в «аварийном состоянии» [Walder 1986: 194–196].

В середине 1970-х гг. семьи из четырех человек зачастую проживали в одной комнате. Один и тот же письменный стол использовался для приемов пищи, выполнения учебных заданий и работы на дому после ужина, а также в качестве спального места на ночь. Недостаток пространства был лишь одним из аспектов более универсальной проблемы. Городские квартиры не имели базовой жилой инфраструктуры. Редкостью были отдельные туалетные и душевые комнаты. В многоквартирных домах уборные размещались на этаже, в более старых районах – иногда даже во дворах или на улице. В некоторые квартиры вода поступала централизованно, однако большинству семей приходилось пользоваться умывальниками общего пользования. Редкостью были кухни для отдельных семей. Обычно предусматривалось общее пространство для приготовления пищи. Чаще всего для отопления использовались печи, работающие на угле. Тепло и приготовление пищи обеспечивались угольными брикетами. Плохая вентиляция могла привести к смерти от отравления угарным газом. Электрические вентиляторы были мало распространены, а бытовые кондиционеры воздуха еще неизвестны. Лишь высокопоставленные кадры имели доступ к личным телефонным линиям. В жилых районах позвонить можно было с общественных телефонов, которые размещались неподалеку от жилищно-эксплуатационных контор или непосредственно в их помещениях. Когда человеку звонили, то его приглашали к телефону соседи – как правило, люди на пенсии, которые добровольно вызывались помогать в своем районе. Звонки за рубеж были просто немыслимы, и еще долгое время после кончины Мао на междугородний звонок нужно было записаться в муниципальном отделении почтового управления и отстоять в очереди.

Последний штрих пренебрежения жилищными условиями рядовых граждан заключался в крайне ограниченных объемах услуг, предоставляемых городским жителям. Вплоть до ликвидации в середине 1950-х гг. частного сектора китайские города были заполнены небольшими семейными предприятиями: буквально на каждом шагу располагались продовольственные лавки, рестораны, гостевые дома, чайные, бары, всевозможные розничные магазины, парикмахерские, ремонтные мастерские, кабинеты стоматологов и специалистов традиционной китайской медицины, мастерские точильщиков ножей, бани и многое другое. К началу 1960-х гг. вся эта инфраструктура практически исчезла. Из-за постоянных нападок на частный сектор предпринимателям приходилось либо закрываться, либо вступать в немногочисленные коллективные или государственные предприятия, которые предоставляли подобные услуги. После этих потрясений китайский сектор услуг долго не мог восстановиться. Работало лишь незначительное количество огромных государственных ресторанов, которые обычно были переполнены и заслужили себе дурную славу низким качеством еды и плохим обслуживанием. Восполнить нехватку услуг пытались на уровне рабочих ячеек, которые как раз в силу указанного дефицита предлагали своим сотрудникам наборы продовольственных товаров и доступ в банные комплексы. Рабочие ячейки пробовали взять на себя те функции, которые прежде осуществляли частные предприятия, однако они не могли полностью компенсировать потребителям утрату очень многих услуг, доступных прежде. В особо печальном положении оказывались люди, которые были вынуждены работать в рабочих ячейках с плохим снабжением товарами и услугами.

Было бы слишком просто списать невысокое качество жизни на особенности экономической системы, в которой равенство ценилось выше процветания. По мере нарастания экономического разрыва между различными группами населения в Китае после Мао часто приходилось слышать о том, что при «великом кормчем» было достигнуто самое эгалитарное распределение доходов в мире. Хотя в наше время неравенство в уровне доходов в КНР существенно выше, чем в 1976 г., предполагаемый эгалитаризм Китая при Мао – лишь отчасти правдивое утверждение.

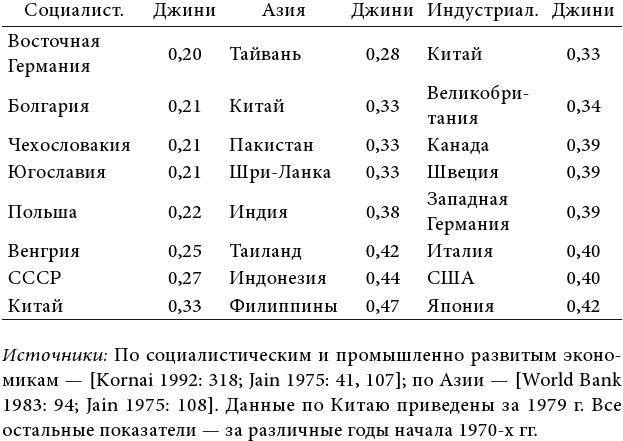

Обычно для оценки неравенства доходов используется индекс Джини. Показатели ранжируются от 0 до 1. Чем выше значение, тем более обострено неравенство. С учетом этого, самыми эгалитарными в распределении доходов экономиками мира в 1970-е гг. были признаны промышленно развитые социалистические страны (см. таблицу 14.2). У некоторых из этих экономик индекс Джини составлял 0,20 или 0,21 – значительно ниже показателя в 0,33, которого к 1979 г. достиг Китай. Даже СССР, который в качестве цитадели ревизионистского восстановления капитализма так поносили идеологи маоизма, показывал значительно более низкие значения неравенства доходов, чем КНР. Китай был самой неравноправной социалистической экономикой мира.

С другой стороны, Китай находился на нижних строках рейтинга азиатских экономик по уровню распределения доходов. КНР была более эгалитарной страной, чем Индонезия и Филиппины, и почти такой же эгалитарной, как Индия. Однако показатели неравенства доходов Китая были практически сопоставимы со значениями, которые мы видим у Шри-Ланки и Пакистана. Тайвань был более эгалитарным в распределении доходов, чем КНР. Сходным образом соотносится Китай с индустриализированными рыночными экономиками: КНР была более социально сбалансированным государством, чем США и Япония, с более справедливым распределением, чем Канада и Западная Германия, но сопоставимым с Великобританией.

Эти показатели всегда поражали людей, посещавших китайские города в конце эпохи Мао. Города Китая не выделялись какой-либо заметной роскошью. На первый взгляд казалось, что у всех в значительной мере равные (и достаточно скромные) условия жизни. Люди одевались во многом схожим образом и использовали по большей части один вид транспорта (велосипеды). Система нормирования обладала удивительным выравнивающим эффектом. На госпредприятиях не было заметно сильных разрывов в уровнях заработной платы. Нельзя сказать, что все эти впечатления не соответствовали действительности. Китай на самом деле лидировал в области равномерного распределения доходов в городах. Согласно индексу Джини, уровень распределения доходов среди китайских горожан демонстрировал в 1981 г. поразительные 0,16. Сопоставимые показатели в других азиатских экономиках в 1970-е гг. варьировались от 0,36 по Пакистану до 0,52 по Малайзии [Riskin 1987: 249]. Каким образом при таком удивительно равномерном распределении доходов в китайских городах в целом по стране мы имеем такие показатели неравенства, которые не являются ничем удивительным для рыночных экономик Азии и промышленно развитого мира в целом, но оказываются весьма высокими для социалистической страны?

Ответ кроется в разительном разрыве в доходах между городскими и сельскими районами, а также ранее процветавшими и бедными сельскими районами Китая. Этот феномен объясняется двумя причинами. Первая, как мы уже отмечали, заключалась в том, что советская модель развития была разработана для изъятия из коллективных фермерских хозяйств максимальных объемов зерна при сохранении низких закупочных цен и для удержания доходов и даже потребления основных продовольственных товаров в сельской местности на гораздо более низких уровнях, чем в городах. Вторая причина, которая лишь усиливала первую, состояла в крайне жестком контроле систем регистрации домохозяйств и нормирования зерна. Крестьяне не могли даже временно переехать в городские или процветающие сельские районы, чтобы иметь доступ к лучше оплачиваемой работе[211]. Гораздо более высокие показатели неравенства в других азиатских городах объяснялись миграцией безземельных нищих в городские трущобы. В Китае при Мао такого явления просто не существовало.

Регистрация домохозяйств и нормирование зерна исключали для беднейших китайцев возможность перебираться в города и полностью привязывали их к отдаленным сельским районам, в которых все еще царила всеобъемлющая нищета. В условиях рыночной экономики рабочая сила мигрирует в города и другие регионы с более мощной экономикой. Такие передвижения – переезды сельской бедноты в крупные центры – обычно выравнивают уровни дохода между городами и деревнями. Это делает бедность гораздо более заметной именно в крупных поселениях, где нищие стекаются в трущобы, омрачающие вид многих городов в развивающихся странах. Именно поэтому могло создаться впечатление, что неравенство и бедность более явно проявлялись в Индии и Пакистане, а не в Китае. Этот вывод имел под собой основания, но фактически ограничивался пределами крупных городов. Здесь мы видим, сколь эффективной была система регистрации домохозяйств КНР: она позволяла удерживать нищету в пределах отдаленных сельских районов. Говорить о большем эгалитаризме экономики Китая или ее предположительно большей способности к искоренению бедности здесь не приходится.

Скорее всего, самым поразительным фактом, проявившимся в конце 1970-х гг., было отсутствие прогресса в деле искоренения наиболее крайних форм бедности. Это стало самым убийственным аргументом против маоизма. Казалось бы, новое государство, обладавшее столь невероятными организационными возможностями, смогло бы обеспечить базовое пропитание сельскому населению в любом уголке Китая. Разве не способен режим, который умудрился заставить сотни миллионов человек день ото дня работать ради «большого скачка» и убедить миллионы

Результаты проведенных в конце 1970-х гг. опросов относительно качества жизни в деревне производят гнетущее впечатление. Одна пятая сельского населения Китая потребляла меньше калорий, чем предполагал обозначенный правительством КНР нижний предел жизнеобеспечения, который, в свою очередь, был ниже международных стандартов того времени. Средние показатели ежедневного потребления калорий в Китае по состоянию на 1976 г. были сопоставимы с уровнем бедных стран того же региона: выше, чем в Бангладеш, чуть больше, чем в Индии, но ниже, чем в Пакистане и Индонезии [World Bank 1983: 101][212]. При этом среднестатистическое качество питания членов коллективных фермерских хозяйств было весьма низким. Коллективизация сельского хозяйства вынудила китайских крестьян питаться в основном зерновыми продуктами и постепенно свела на нет потребление растительных жиров, мяса и в целом белковой пищи. Сельские жители Китая получали завышенную по международным нормам долю калорий от базовых зерновых культур. Когда после кончины Мао правительство КНР приступило к изучению вопроса качества жизни в стране, было выявлено, что по состоянию на 1978 г. 30 % деревенского населения – 237 миллионов человек – жили ниже официально установленного китайскими властями уровня нищеты, который по сравнению с международными стандартами был и без того занижен [Oi 2008: 3]. Сама собой напрашивается мысль о том, что эпоха Мао являлась многолетней напряженной борьбой, которая завершилась достижением результатов, весьма нереволюционных по своей сути. Земельные реформы на Тайване, в Японии и Южной Корее в течение 1950-х гг. реализовывались вне революционных подходов и основывались на сельском хозяйстве на приусадебных участках. Во всех трех случаях властям удалось добиться повышения качества жизни и стремительного экономического роста без необходимости проливать кровь, в отличие от Китая во времена «земельной революции». После 1978 г. Китай отказался от коллективного сельского хозяйства и существенно сократил уровень бедности в сельской местности. Это еще одно свидетельство тому, что маоисты сами были повинны в своих неудачах.

Все описанные скромные достижения оказались результатом огромных человеческих жертв. Самым крупным «жертвоприношением» стала гибель от голода в результате «большого скачка» 30 миллионов человек. Недавние исследования указывают на то, что значительная их доля приходится на казненных или избитых до смерти во время региональных кампаний против «правого уклона» и «утаивания» зерна, а также заморенных, которых в разгар голода наказывали лишением продовольствия. Столь колоссальный уровень смертности остается сравнивать только с не менее страшными событиями на протяжении истории Китая. По общему согласию, за время полномасштабного сопротивления японским агрессорам с 1937 по 1945 г. погибло до 12 миллионов китайских военных и рядовых граждан. Сюда входят два миллиона человек, погибших на поле боя, и около четырех миллионов человек, скончавшихся в результате голода 1943 г. в провинции Хэнань [Mitter 2013: 5–6]. Очевидную аналогию с продовольственной катастрофой во время «большого скачка» мы находим в голоде, который вследствие форсированной коллективизации охватил с 1932 по 1933 г. Россию, Украину и Казахстан. Число жертв этого бедствия обычно оценивается в пределах от 5,7 до 8,5 миллиона человек. Таким образом, от голода в СССР пострадала примерно та же доля советского населения, что и от голода «большого скачка» в КНР [Davies, Wheatcroft 2004: 414–415][213].

Человеческие потери в результате «большого скачка» значительно превосходят масштабы смертности от случаев преднамеренного кровопролития, которые имели место в Китае после 1949 г. Голод оказался значительно более убийственным, чем волны казней, которые сопровождали революционную земельную реформу и кампанию по подавлению контрреволюции в начале 1950-х гг. и на которые приходится, по наиболее распространенным расчетам, гибель от одного до двух миллионов человек. В равной мере на фоне голода меркнут показатели смертности, напрямую связанной с конфликтами и политическими кампаниями, имевшими место в ходе «культурной революции». Осторожный статистический расчет на основе практически полных данных из обнародованных местных исторических материалов позволяет нам сделать вывод, что жертвами таких событий за период с 1966 по 1971 г. стали от 1,1 до 1,6 миллиона человек. Те же самые источники свидетельствуют, что три четверти этих смертей были результатом действий революционных комитетов или вооруженных сил в прежде всего в первые месяцы 1968 г., а более половины – по меньшей мере 600 тысяч смертей – приходятся на кампанию по зачистке классовых рядов. Это в три раза больше предполагаемого числа смертей по вине повстанцев, когда случаи смерти оказывались связаны в основном с вооруженными столкновениями между фракциями [Walder 2014]. Существенная часть смертей «на поле боя» была обусловлена бессмысленным распоряжением Мао раздавать вооружение повстанцам летом 1967 г. Очень отрезвляет осознание того, что безжалостная кампания по восстановлению порядка во время общенационального мятежа, который был инициирован самим Мао, оказалась гораздо более губительной, чем первоначальный бунт. Как и в случае с «большим скачком», люди оказались принесены в жертву плохо продуманной затее, которая не увенчалась чем-то действительно стоящим[214].

Очень многие как в Китае, так и за его пределами полагают Мао бесстрашным и оригинальным мыслителем, который отошел от марксизма-ленинизма, отступив от советской доктрины, и нашел удачные меры противодействия будто бы неизбежной тенденции коммунистических революций постепенно трансформироваться в ригидные бюрократические автократии под руководством крепко держащихся за власть элит. Мао во главе КНР на самом деле можно назвать бесстрашным – до безрассудства. В то же время мятеж, который он учинил против своего собственного партийного государства в течение 1960-х гг., определенно выглядит ошеломительным отступлением от теории и практики Советского Союза, которое будто бы указывает на гибкость и пытливость ума лидера, что выводит его за рамки господствующей коммунистической доктрины, навязываемой СССР.

Однако будет ошибкой рассматривать действия Мао и их последствия как результат работы творческого и мыслящего в категориях смелых инноваций политика. Как раз наоборот, все имевшие место события указывают нам на ограниченность мышления Мао, его зашоренность и склонность догматизму в отстаивании старых и ушедших в прошлое идей, его неготовность учиться и адаптироваться к изменениям в мировом социалистическом учении. По сути, в своих основных обязательствах Мао придерживался базовых идеалов, которые он усвоил еще в 1930-х гг. во время пребывания в Яньане. Значительная часть ментальности Мао восходит к сталинистскому подходу к описанию истории партийных движений и, в частности, к «Краткому курсу истории ВКП(б)», в котором Мао нашел отражение собственных представлений о классовой борьбе и деле строительства социализма. Эти доктрины удачно наложились на ранние воззрения Мао, который еще в 1920-х гг. рассуждал о существенной роли насилия и борьбы в реализации революционных общественных сдвигов и необходимости наличия единой и вооруженной партийной структуры, которая повела бы за собой народные массы. Подобные выводы выкристаллизовались в ходе гражданской войны и в особенности во время всеобщей мобилизации в конце 1940-х гг., которая позволила добиться на первый взгляд невозможной победы над националистами.

Мао неуклонно следовал этим воззрениям вплоть до конца своей жизни. Его действия в последние 20 лет пребывания на земле представляли собой, в сущности, ведущуюся в Китае и за его пределами борьбу против коммунистов, которые давно демонстрировали готовность отступить от главных идеалов лидера, с течением времени становившихся все более отсталыми, анахроничными и контрпродуктивными. С этой точки зрения сам Мао во многом выступал реакционером, цеплявшимся за отживавшую сталинистскую доктрину.