Книги

Джентльмен Джек в России

Потом потянулись деревни — Чугуны, Криуши, Осинки. В Васильсурске остановились позавтракать. Симпатичная молодая крестьянка принесла яиц, хлеба, масла, молока, сделала чай — и все говорила и говорила о чем-то, распахивая лучистые синие глаза. Анна улыбалась, не понимала ни слова и любовалась ее плоским детским лицом с золотистыми веснушками, такими же озорными, как морозное солнце за окном…

Снова ледяная дорога, сугробы и тонкая черная струйка крестьянских лачуг. К вечеру стеклянное небо зафиолетилось, помрачнело. Показалась бледная тень еще нерожденного месяца. В полночь заехали в Чебоксары на пару часов — вздремнуть. Около трех поднялись. Георгий трусливо предупредил — места, говорят, кругом опасные, придется проехать через деревню убийц и воров. «

Осторожно вслушиваясь в неспокойную лесную тишину, со взведенными курками, они проехали два мирно спавших села: «

Днем, в Свияжске, окончательно разломалась кибитка прислуги — ее оставили на попечении Георгия и Гросса, благо до следующей большой остановки было рукой подать. В шесть вечера, рассерженные и замерзшие, они добрались до Казани. Термометр показывал –25 °C.

Глава 6. Казань — Сарепта — Астрахань. 15 февраля — 23 марта 1840 года

Кибитка остановилась на сумрачно-синей вечерней Воскресенской улице, возле двухэтажного каменного доходного дома с ампирным лепным поясом под самой крышей. Им владел местный туз, купец Акчурин. Отель, здесь работавший, назывался в его честь — Акчуринским. Англичанки разместились недурственно — в просторных номерах на втором этаже. Мгновенно поужинали и легли спать. За несколько бессонных морозных дней они очень устали.

Поутру Казань разбудила остро-золотым задорным колокольным перезвоном. Повсюду были церкви. Дотошные краеведы сообщали в путеводителях их точное количество — 58. Скрупулезный ученый Федор Эрдман подсчитал остальное: жителей — 50 тысяч, православных — более 30 тысяч, магометан — 15 тысяч, улиц — 980, домов — 4300, мостов — 10, монастырей — 4, мечетей — 10.

Казань была городом точных чисел — коммерческих и математических. Они ее основали, вытесали, выстроили из камня, обеспечивали ее земное процветание и духовное благоденствие. Анне пришлась по душе стройная европейская логика, привитая городу Екатериной II (после пожара, устроенного Пугачевым) и Александром I, при котором улицы выпрямились по линейке, а соборы обрели изящество евклидовых формул. В Казани самозабвенно трудились гениальный геометр Николай Лобачевский и его талантливый ученик Александр Попов. Их родной физико-математический факультет считался лучшим в местном университете.

Жившие в городе торгаши-татары выучивались считать прежде, чем говорить, и в молодые годы перенимали от старших искусство тонкого обсчета и виртуозного обмана. Дикую древнюю золотоордынскую Казань, черты которой проступали на затейливых фасадах церквей и мечетей, тоже выстроили цифры — древние, загадочные арабские символы божественной гармонии, бесплотной красоты и узорчатой космической бесконечности. Казань была умной, расчетливой и двуликой, словно женщина. Анне не терпелось ее изучить.

Утром они помчались в собор посмотреть на икону Казанской Божьей Матери. «

Потом заехали в Татарскую слободу посмотреть на красавицу мечеть аль-Марджани с пухлыми барочными кренделями на фасадах и стройным, как султанская наложница, минаретом. Проехались немного по набережной и через башню, «

Башня Сююмбике. Литография по рисунку Э. П. Турнерелли. Из собрания Национального музея Республики Татарстан

Мороз въедался в самые кости. Энн даже не плакала — она онемела от холода. Анне тоже было не по себе: «

Утром 17 февраля к ним постучался профессор Эдуард Эверсман, орденоносный ученый, зоолог, ботаник, большой друг московского профессора Фишера. Тот в письме просил его стать англичанкам верным Чичероне, проводником в мир казанской науки. И вот он здесь, несмотря на мороз, ветер и прескверное самочувствие, — голова Эдуарда Александровича была перебинтована, из-под марли неопрятно торчали куски ваты. Третьего дня он снова застудил лицо, правая сторона распухла, глаз заплыл и слезился, рот открывался на сторону — Энн и Анна подумали, что это флюс. Нет, mesdames, это не зубы — это свирепый безжалостный русский мороз. Здешний климат Эверсману категорически не подходил. Но уже двадцать лет он жил в Казани и, влюбленный в местную природу, исправно ее изучал. Впрочем, не только ее. Профессор знал Урал, как свою родную вестфальскую деревню Верингаузен. Изъездил Среднюю Азию, исходил киргизские степи, был в Бухаре, на Каспии и на Кавказе. Пытался пробраться в заветный Кашгар — для этого даже переоделся бухарским купцом, надеясь пересечь границу с караваном. Но торговцы его раскрыли, объявили шпионом, порешили зарезать, и Эверсман дал деру. Он мечтал об Индии, но тогда не получилось, а нынче уж годы не те. Здоровье подводило, да и работы невпроворот, объяснил он и улыбнулся левой половиной лица. Они поговорили еще немного и условились завтра вместе поехать на прогулку.

Потом у них были генерал-губернатор с супругой, потом к ним приехал филолог и даровитый художник Турнерелли, а после — госпожа Лаптева, которая (как чудесно!) пригласила на обед: «

Лаптева принимала Энн и Анну запросто, как добрых друзей. Из письма своей подруги Александры Паниной она уже кое-что знала о сложном маршруте и необычных научных интересах британских леди. Понимая, что женскими разговорами их не развлечь, хозяйка позвала на помощь своего большого друга профессора Александра Казем-Бека, востоковеда, переводчика, историка религий, большого умницу.

Мирза Мухаммед Али (таково его настоящее имя) был персом. Его отец, шейх-уль-ислам, служил духовным главой Дербента. За неугодные речи его сослали в Астрахань. Сын пошел по отцовским стопам: изучал восточные языки, переводил, много размышлял о сути слов Мухаммеда. Быстро приобщился к мусульманству, но столь же быстро к нему охладел, встретившись с шотландскими миссионерами и став пламенным христианином. Британцы уже готовились переманить гениального полиглота к себе, на туманный Альбион, но вмешались русские власти, и Казем-Бек остался в России. А чтобы впредь он не помышлял об отъезде, его приговорили к учительству в замшелой омской гимназии. Впрочем, изворотливый Бек умудрился остаться в Казани, сблизился с ректором университета, Карлом Фуксом, занялся преподаванием и переводами. Его ненасытный мозг постоянно требовал новых знаний, и Казем-Бек добывал их в запыленных, забытых всеми богами фолиантах, которые он толково перекладывал на современные языки, а еще составлял учебники по грамматике, литературе, славистике, истории культуры восточных народов.

А. Казем-Бек. Литография с фотографии. © «Государственный музей Л. Н. Толстого»

Персидский лев был львом светским. На балах — лучший танцор и кавалер, в кулуарах — лучший рассказчик, знаток пикантных и политических анекдотов, изрядный шутник и дамский угодник. Женщины приходили в восторг — от его искристых речей, фантазийных красно-черно-золотых костюмов, роскошной ассирийской бороды, но больше от его черных как уголь, огненных, месмерических, насквозь пронзавших глаз. Их было трудно забыть — говорили, что иные дамы падали от них в обморок. А одна петербургская особа вовсе отказалась смотреть на Казем-Бека, боясь «магнетизма его взора». За обеденным столом Анна перебросилась с ним лишь парой слов, но даже их хватило, чтобы попасть под очарование ученого перса.

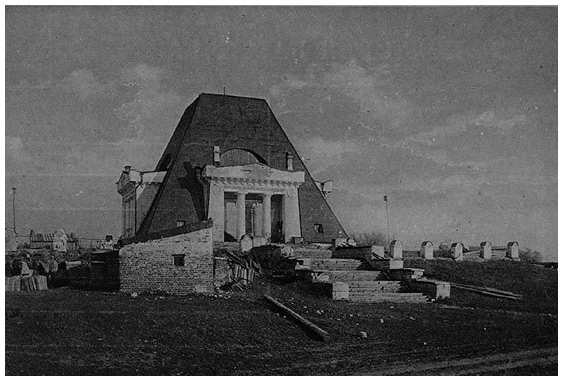

Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани в 1552 г. Открытка начала XX в.