Книги

Большой театр. Секреты колыбели русского балета от Екатерины II до наших дней

Гедеонов заказал две независимые инспекции Большого и Малого театров и театрального училища и вскоре оказался ответственным за весь театральный комплекс вместе с летним театром в Петровском парке в Москве. После этого он договорился об уплате долга театров в Опекунском совете. Поскольку директор также должен был наблюдать за Санкт-Петербургскими Императорскими театрами и не мог присутствовать в двух городах одновременно, он сначала полагался на Васильцовского, а затем Верстовского, регулярно предоставлявших отчеты о ситуации в Москве. Московские администрации находились в каменном здании на Арбате, а позднее переехали в помещение на Большой Дмитровке, в нескольких шагах от Большого театра. Согласно одному источнику, там выделили небольшую комнату, известную как «арестный дом», где содержались артисты и сотрудники, подозреваемые в совершении должностных преступлений[173]. Таким образом обеспечивалось соблюдение дисциплины.

Первым важным пунктом в отчетах Гедеонов считал финансовый вопрос: учет кассовых чеков. Затем следовали объяснение успеха или неудачи отдельных постановок, после чего, в случае с Большим театром, упоминание о здоровье танцовщиков, незначительные или крупные аварии и состояние ремонта. Когда Васильцовского или Верстовского хвалили за работу или спрашивали о личных делах, оба приходили в полный восторг, благодаря за такое внимание начальства. У Гедеонова был вспыльчивый нрав, и он часто хмурился, но заботился о сотрудниках, гарантируя зарплату исполнителям первого и второго разрядов, и предоставлял особые привилегии после двух десятилетий службы. Жилье было извечным вопросом как для артистов, так и для других работников театра, а также их семей. То, насколько добрым был директор, знала старшая дочь Верстовского, жившая напротив «грязной кухни в комнате рядом с прачечными». Композитор спас ее, попросив Гедеонова о помощи. Именно за такое отношение тот заслужил любовь и привязанность подчиненных, называвших его «отцом и благодетелем рода человеческого»[174].

Гедеонов ушел с головой в работу над проблемами Большого театра, подойдя к ним с заботой и полной отдачей, — лично участвовал в продаже билетов (и отказался предоставлять пригласительные даже высокопоставленным дворянам). Он курировал дело со злоумышленником, бросившим в ноябре 1845 года яблоко на сцену во время спектакля, а однажды приложил все усилия, чтобы вернуть любимую трубку, забытую немецким графом в ложе, и лично торговался за провоз ковров из Шотландии. В дополнение к установленным зарплатам, директор поспособствовал предоставлению отпусков и медицинских листов артистам Императорских театров.

Получив должность директора, Верстовский пытался доказать, что он справится с задачей сохранения театральных сцен Москвы, рассказывая Гедеонову о работе Большого и Малого театров и уделяя основное внимание балетным и оперным постановкам, а не концертам, хотя и упоминал Ференца Листа, композитора и пианиста, которым он глубоко восхищался и чьи концерты в Москве оказались довольно прибыльными.

Верстовский подключился ко всем процессам, связанным с оркестром Большого театра, настаивая на прослушивании и точной настройке инструментов, проверке целостности смычков и наличия канифоли. Музыка звучала замечательно, как отметил Гедеонов во время проверки в апреле 1842 года. Композитор был явно заинтересован в том, чтобы его собственные произведения оставались на сцене, и беззастенчиво рекламировал «

Верстовский также проявил личную заинтересованность в улучшении уровня образования в Императорском театральном училище, жалуясь в 1841 году на то, что «учитель пения, г-н Геркулани, еще не заставил студентов открывать рот на уроках и преподает сольфеджио на клавире, что весьма любопытно. Куда забавнее то, что у учителя танцев, г-н Пейсаре, крайне слабые конечности. Сидя, он демонстрирует руками то, что хочет, чтобы его ученики делали ногами»[175]. На самом деле ситуация никогда не была настолько плохой, и выявленные проблемы решились после реструктуризации. В штат приняли энергичных молодых преподавателей, следивших за тем, чтобы обучение соответствовало потребностям училища и театров.

Верстовский культивировал образ сердечного доброго человека для начальников, но не для подчиненных, находивших его безучастным и отчужденным. Давний декоратор и механик-машинист Большого театра Карл Вальц вспоминал, что «директор всегда присутствовал за кулисами перед спектаклем, и все должны были подойти к нему, чтобы поклониться. В то время он не носил обязательную униформу, надевал короткий пиджак и темно-серые брюки. Он был почти лысым, но несколько непокорных волос оставались прилипшими к его макушке, как у Бисмарка. При разговоре с артистами держал руки в карманах и обращался к ним бесцеремонно. Рядом с ним, как тень, присутствовала фигура инспектора театрального училища»[176].

Хотя сам чиновник относился к артисткам с холодной насмешкой, ради одной из них мужчина был готов на многое: прекрасная, талантливая и высокомерная певица Надежда Репина покорила его сердце. Она была младшей в семье, дочь крепостного музыканта, но с успешной карьерой примадонны на сцене Малого театра, женщина стала его музой и вдохновила Верстовского на написание нескольких песен и романсов. Композитор женился на ней.

Однако, учитывая обычаи того времени, сохранить брак было непросто. Ходили слухи, что по политическим причинам Репиной пришлось бросить карьеру в 1841 году. Верстовский подписал прошение об отставке за ее спиной, как раз перед тем, как контроль над Московскими Императорскими театрами перешел к Гедеонову. Мысли самой Репиной по этому вопросу неизвестны, но когда она вернулась домой с триумфального выступления, чтобы узнать от мужа, что ее карьера закончилась, певица упала в обморок, а вскоре начала пить.

Верстовский, вероятно, тоже был в смятении от того, что его вынудили сделать. Он обожал жену и не хотел расставаться с ней, как и не хотел расставаться со своим истинным «я» — артиста, композитора, а не бюрократа. Будучи разочарованным собственной участью, бумажной работой и интригами, которые сам же и раскручивал, он сокрушался, что Большой вообще когда-то был создан.

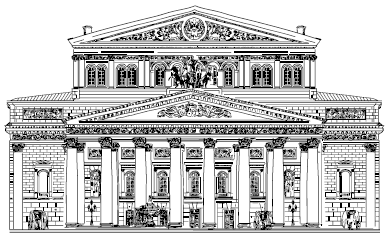

Однако театр теперь был не просто зданием. Он служил символом стремлений — борьбы за национальную идентичность посредством культурной самобытности. Москва приняла на себя удар Наполеона, она отстраивалась после пожара, ее население выстояло, и потому в конце концов бывшее захолустье победило имперскую столицу. В бюрократических препирательствах Москва одержала над ней верх. Ее удаленность — от Петербурга и Европы — оказалась скорее преимуществом, чем помехой. Прежде чем стать центром власти в XX веке, в XIX столетии после войны с Наполеоном город начал приобретать важное значение. Кремль и Большой театр коротали время в излучине реки вдоль торговых путей, тогда как правительство могло лишь притворяться, что управляет ими.

Борьба за то, чтобы представлять Россию на арене мирового искусства, велась в имперскую и советскую эпоху и продолжается по сей день. Это, безусловно, бесконечный процесс, романтический по своей сути, поскольку основан на идеалах народа и нации.

И все же Большой театр всегда мог претендовать на самое главное клише: воплощение «русской души».

Глава 3. Словно отблеск молнии. Карьера Екатерины Санковской

Алексей Верстовский оставил за собой длинный бумажный след в качестве сначала инспектора, а затем директора Московских Императорских театров. Подконтрольные ему артисты — нет. Не сохранились и спектакли. С первой половины XIX века до нас дошли музыкальные партитуры, либретто, воспоминания очевидцев и картины, собранные такими почитателями, как Василий Федоров, искусствовед и директор музея Малого театра в сталинские времена.

Однако любые коллекции обрывочны, и, хотя представляют собой труд любви, в них есть огромные хронологические пробелы, которые практически невозможно восполнить в результате поисков в архивах, хранилищах и библиотеках. Первая половина XIX века — эпоха Большого Петровского театра — представлена еще менее подробно, чем период руководства Медокса. Это коснулось и творчества московской танцовщицы Екатерины Александровны Санковской (1816–1878), чья карьера длилась с октября 1836 года по ноябрь 1854 года.

Ставшая дивой до того, как появился сам этот феномен, Санковская конкурировала с прославленными европейскими современницами Марией Тальони и Фанни Эльслер и в легкости, и в точности исполнения. Однако ее имя исчезло из анналов балетной истории, тогда как подробности выступлений Тальони в Санкт-Петербурге с 1837 по 1842 гг. и Эльслер в Санкт-Петербурге и Москве с 1848 по 1851 гг. известны куда лучше, несмотря на то что карьера Санковской была не менее выдающейся — и не менее противоречивой, — чем их.

Русские критики восхищались Тальони; один из них, Петр Юркевич[177], даже относил ее к петербургским танцовщицам. «Наша несравненная сильфида одним движением своей крошечной ножки разрушает все тяжеловесные теории энциклопедического построения», — восхищался он, добавляя, что балерина была «красивой и недостижимой, будто мечта!»[178]. На улицах столицы появились изображающие ее безделушки, а в одной из кондитерских в ее честь создали особое пирожное. Самым знаменитым и даже печально известным свидетельством гастролей Тальони в Санкт-Петербурге стал случай, когда поклонники купили ее балетные туфли на аукционе за 200 серебряных рублей, а затем приготовили в качестве кушанья к праздничной трапезе[179].

Поведение окружающих было странным, но не беспрецедентным и для самой Санковской. От своих европейских кумиров танцовщица переняла романтические балетные приметы — полностью белое простое платье с пачкой и танец на цыпочках. Для хореографической экзотики она надевала панталоны и турецкие тапочки. До нее танец на пуантах или на кончиках пальцев ног считался акробатическим элементом, изобретенным итальянскими гимнастами и перенятым в качестве выразительного средства такими французскими танцовщицами, как Фанни Биас и Женевьева Госселен[180]. За исключением красивого портрета маслом, выставленного в музее Бахрушина в Москве, сохранившиеся изображения Санковской причудливы и показывают ее словно парящей или плывущей. Сохраненная Федоровым литография относится к постановке «

Ее сравнивали с «отблеском молнии» — сверкнувшей на мгновение и исчезнувшей навсегда[181]. О жизни балерины известно мало, — не считая упоминаний о матери и сестре, тоже танцовщице, и ссорах с соперницами в зазеркальном балетном мире.