Книги

Альбрехт Дюрер

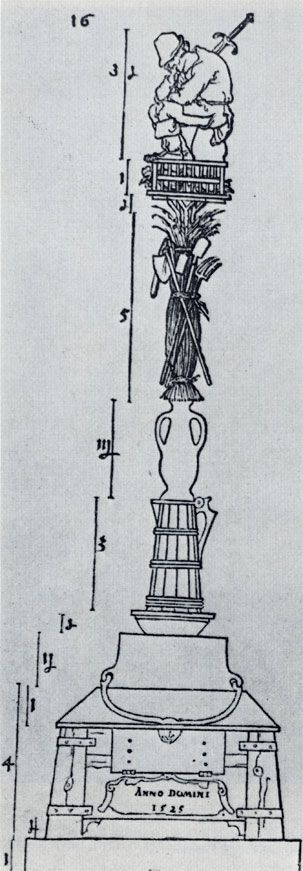

Памятник крестьянину. Гравюра на дереве. Из трактата «Руководство к измерению». 1525

И все-таки нам неясно, как в эти смутные годы относился Дюрер к тому, что происходило вокруг. Пожалуй, это и ему самому было не до конца ясно.

Иногда говорят, что в ту самую пору, когда готовился процесс «безбожных художников», над Дюрером тоже собирались тучи. В одном из его писем есть загадочные строки. «Из — за христианской веры мы должны подвергаться обидам и опасностям, ибо нас поносят, называют еретиками» [39], — написал он знакомому.

Кого имел в виду Дюрер под словом «мы»? Неизвестно. Цитируя это письмо, нельзя твердо сказать, о чем идет речь. Может быть, о нападках на Дюрера и его друзей, как на сторонников «еретических» взглядов, которые были официально осуждены в Нюрнберге. А может быть, о нападках на нюрнбержцев со стороны тех, кому греховной казалась даже умеренная реформа.

Записи в «Дневнике» художника могут быть красноречивыми, намеки в его письмах — очень многозначительными, но главный; источник для суждения о его взглядах — всегда его работы. В них и поищем ответы.

Портрет Филиппа Меланхтона. Гравюра на меди. 1526

Спустя два года после возвращения на родину Дюрер награвировал новый портрет курфюрста Альбрехта Бранденбургского, бывшего архиепископа, ныне кардинала. На эту гравюру художник возлагал большие надежды. Он отпечатал пятьсот оттисков — огромный тираж! — отправил с почтительным письмом и доской кардиналу и подал награды. Альбрехт, однако, не удостоил его ответом. Дюрер напомнил о себе письмом, увы, очень искательным. Получить портрет его работы домогаются многие знаменитые люди, а он робко спрашивает у кардинала: «...портрет, может быть, не понравился Вашей милости?» Дюрер тревожился не зря. В надписи на гравюре он упустил указать новый церковный сан Альбрехта. Того это прогневало. Но еще больше его рассердило не упущение в тексте, сколько сам портрет. Дюрер мог простодушно полагать, что не будет большой беды, если он сохранит добрые отношения с влиятельнейшим противником Реформации, но солгать в портрете не смог. В кардинале, каким его запечатлел Дюрер, нет ни мудрости, ни величия. На лице застыла брюзгливая спесивость, глаза невыразительны и пусты. Кардинал почувствовал: всего обиднее — безошибочное сходство. Он и не подумает вознаграждать художника за этот подарок.

От Альбрехта Бранденбургского Дюрер мог ждать награды. От Филиппа Меланхтона, одного из самых образованных деятелей Реформации, ждать награды не приходилось. Единственным богатством Меланхтона были книги. Меланхтон не раз приезжал в Нюрнберг. Жил здесь подолгу — хлопотал об устройстве гимназии в новом духе. Его с почетом принимали нюрнбергское гуманисты. Непрактичный, мечтательный Меланхтон очаровал Дюрера. Они проводили много времени вместе и обсуждали сокровенные проблемы творчества. Меланхтон навсегда запомнил эти беседы. Спустя много лот он рассказал о них в письме другу, сохранив для потомков важное признание Дюрера: «Я вспоминаю, как выдающийся умом и добродетелями муж, живописец Альбрехт Дюрер, говорил, что юношей он любил пестрые и многофигурные картины и при созерцании своих собственных произведений всегда особенно ценил в них многообразие. В старшем возрасте, однако, он стал присматриваться к природе и воспроизводить ее истинную красоту и понял, что простота — это высшее украшение искусства»[40].

Есть в наследстве Меланхтона и другие высказывания, которые ясно показывают, что он был близок к Дюреру, толковал с ним о сложных проблемах искусства, связывая их со сложными духовными исканиями.

Дюрер награвировал портрет Меланхтона. Если бы мы ничего не знали о близости Дюрера к Меланхтону, гравированный портрет сказал бы нам об этом со всей определенностью. Молодой ученый необычайно привлекателен на этой гравюре: умное одухотворенное лицо, высокий лоб мыслителя, глаза излучают свет, на губах прелестная застенчивая улыбка.

Награвировал Дюрер и портрет Эразма Роттердамского. С ним все оказалось сложно. Недавно на самой страстной странице нидерландского «Дневника» Дюрер призывал Эразма продолжить дело Лютера. Возможно, что в Брюсселе, когда они часто встречались, вместе обедали, подолгу беседовали, Дюрер высказывал Эразму мысли, подобные тем, что занес в «Дневник». Эразм был мудрее и проницательнее Дюрера. Он рано почувствовал, что новый догматизм, догматизм протестантский, будет еще враждебнее идеям гуманистов, чем догматизм католический. Но он знал, Дюрер — художник, а не философ и уж ничуть не политик. Своих сомнений и своей программы он ему до конца не раскрывал и остался для Дюрера загадкой, видимо, даже разочаровал его — совсем непохож оказался он на рыцаря духа, который движется по избранному пути с поднятым забралом, не оглядываясь по сторонам.

Дюрер, охотно переписывавшийся со многими современниками, вернувшись из Нидерландов, Эразму писать не стал — ни прямых, ни даже косвенных следов такой переписки не сохранилось. Недаром, когда Эразм решил обратиться с просьбой к Дюреру, он не стал писать ему самому, что было бы естественно, если бы их отношения сохранили дружескую теплоту.

Эразм был бесконечно умен, но охлаждения художника не почувствовал или пренебрег им. Ему очень хотелось, чтобы Дюрер сделал его портрет. Заботясь о прижизненной и посмертной славе, Эразм заказывал художникам свои изображения. Он написал о своем желании Пиркгеймеру. Пиркгеймер передал Дюреру, что их знаменитейший и ученейший собрат мечтает получить гравированный портрет его работы. У художника были брюссельские наброски Эразма. Он попробовал превратить их в гравюру и скоро увидел — ничего не получается. Прошло полтора года. Эразм снова написал Пиркгеймеру: «Я желал бы, чтобы Дюрер сделал мой портрет. Кто не мечтает о портрете работы столь великого художника? Но как это осуществить? Он начал в Брюсселе рисовать меня углем, но, вероятно, я уже давно изгладился из его памяти. Если он может сделать что-нибудь по памяти и с помощью медали, тогда пусть он сделает для меня то же, что он сделал для тебя, которого он изобразил слишком толстым» [41]. Пропустив мимо ушей шпильку, Пиркгеймер принялся уговаривать Дюрера — повторную просьбу такого человека нельзя оставлять без внимания. Потомки должны видеть портрет великого мудреца, выполненный великим мастером! Отказаться было невозможно. Дюрер принялся за работу, но воодушевиться ею не смог. На этом самом большом из всех гравированных портретов в глаза бросаются толстые фолианты, пюпитр, книжечка с заметками, надпись латинскими и греческими буквами. А лицо Эразма невыразительно, черты его мелки, глаза опущены, их взгляд не виден. Ученый не воодушевлен работой, она выглядит механической. Складки одежды мертвы, линии не живут. Безупречная чистота гравировки только подчеркивает сухость портрета.

Эразм не смог скрыть своего разочарования. Писать Дюреру он не стал. Осуждать портрет за недостаточное сходство было неловко. Благодарить за понимание внутренней сущности модели? Он не мог заставить себя сделать это, так же как Дюрер не смог сделать Эразма на своей гравюре окрыленным и вдохновляющим. «Дюрер сделал мой портрет, но без тени сходства» [42] , — написал Эразм общему знакомому. И, видимо, был прав. Это особенно ясно, если от его портрета перевести взгляд на портрет Ширкгеймера. Когда Дюрер гравировал его, Вилибальд был тяжко болен. Его мучила подагра, отравившая последние годы его жизни. Лекарства, которые присылали ему друзья, мучительные кровопускания, массажи и обертывания — ничего не помогало. Его терзали страшные боли. Он был мрачен и желчен. Но в нем жил могучий дух. Даже свою болезнь он превратил в повод для сочинения сатиры «Похвальное слово подагре». Тучное, тяжелое лицо Вилибальда под шапкой густых волос, бугристый лоб, большие глаза под набрякшими веками полны живого своеобразия. Красноречива латинская надпись: «Живы духом. Прочее смертно».

Чем старше становился Дюрер, тем больше занимал его портрет не только гравированный, но и живописный, а в портрете — жизнь человеческого духа: ум, воля, явные и скрытые страсти. Портреты, нарисованные карандашом, углем, водяными красками, награвированные на дереве и на меди, наконец, написанные маслом, составляют огромную часть дюреровского наследия. Среди них есть такие, в которых его больше всего привлекает резкая характерность. Таков, например, «Мужчина с кривым носом». Есть такие, где он более всего озабочен официальным предназначением портрета. Таков был портрет Максимилиана. Были у него портреты, запечатлевшие скоротечное состояние, — таков набросок портрета «Арнольд из Зелигенштадта». Так и кажется, он только что отсмеялся вольной шутке и уже готов к новой. Но больше всего, особенно в последние годы, было у Дюрера портретов тех людей, чей облик определило, отчеканило, выгравировало время. Среди героев его лучших портретов были люди веселые и угрюмые, открытые и замкнутые, добрые и нет, не злые, а твердые и жесткие. Среди них не было людей мелких и незначительных. Вглядываясь в их лица, всматриваясь в их глаза и руки, мы представляем себе, среди каких людей жил Дюрер, с кем встречался, с кем разговаривал и спорил. Чтобы быть вровень с такими моделями и выше них — выше не в смысле положения, а духовно, — нужно быть личностью. Вот «Неизвестный». Дюрер написал его на темном ровном фоне, который ничем не отвлекает взгляда. Это мужчина средних лет. Его лицо полно угрюмой силы. Седеющие брови нахмурены над пристальными глазами. Недобрым взглядом смотрит он на окружающее: не ждет от него ничего хорошего, всегда готов к опасности. На щеках перекатываются желваки. Поза такая же, как на «Портрете молодого человека», но нет и следа той доброжелательной открытости, которой был проникнут облик молодого Бернгарда.

Портрет Иеронима Хольцшуера. 1526

Совсем по-другому написал Дюрер Иеронима Гольпнуэра, одного из нюрнбергских советников, человека богатого, образованного, которому принадлежала одна из лучших библиотек в Нюрнберге, доставшаяся ему по наследству и умноженная его стараниями. Между прочим, он был когда-то одним из злейших противников Пиркгеймера, сам прямо не выступал, но стоял за кулисами всех действий против Пиркгеймера. Знал ли Дюрер об этом? Источники не дают возможности для ответа. В отличие от других Дюрер написал Гольцшуэра на холодном голубовато — сером фоне. Ткань и мех одежды светлые и весь портрет холодно светел. Гольцшуэр совершенно сед. Седые волосы, усы, борода выхолены. О таких сединах говорят — «душистые». С сединой резко контрастирует свежая кожа, румяные щеки, сочные красные губы. Этот человек не чуждается никаких радостей жизни, живет всеми страстями. Гольцшуэр на портрете отводит глаза в сторону, словно не хочет слишком открывать себя собеседнику. Несмотря на этот ускользающий взгляд, ничто не осталось скрытым от художника — ни явное, ни тайное. Недаром об этом портрете было сказано, что лицо на нем кажется обнаженным.