Книги

Иван Николаевич Крамской. Религиозная драма художника

Священник Павел Флоренский, посвятивший немало страниц философии и богословию живописи, пишет в «Иконостасе»: «Всякая живопись имеет целью вывести зрителя за предел чувственно воспринимаемых красок и холста в некоторую реальность, и тогда живописное произведение разделяет со всеми символами вообще основную их онтологическую характеристику – быть тем, что они символизируют. А если своей цели живописец не достиг, вообще ли или применительно к данному зрителю, и произведение никуда за самого себя не выводит, то не может быть и речи о нем как о произведении художества; тогда мы говорим о мазне, о неудаче и т. п.»[24]

Священник Павел Флоренский

«Живописное произведение выводит за свои пределы…» В богословии православной иконописи такое понимание символичности изображения, соотнесения его с первообразом, с сущностями невидимого мира имеет онтологическое значение. Но искусство всегда символично, произведение искусства, творение художника всегда приглашает нас к погружению в другой мир – мир, наполненный смыслом и значением. Даже если речь идет о так называемом реалистическом искусстве, по обывательскому пониманию, изображающем все «как в жизни». Но обычная жизнь со своей суетой и поверхностностью не позволяет нам, как правило, видеть истинные, глубинные смыслы происходящего. Своим произведением художник как бы ставит перед нами лупу, через которую мы рассматриваем действительность, открывает зрителям истинную реальность происходящего[25]… Это касается любого живописного произведения – портрета, пейзажа, натюрморта, анималистики и т. д. Но тем более загадочно тогда, когда художник рисует нечто воображаемое. Что за реальность открывает он нам? Каков ее смысл? Как связан он с этой реальностью? Именно поэтому так важны для исследователя рассказы авторов о своих видениях, предшествовавших созданию картин.

Поэтому так интересен рассказ Крамского Васильеву о той «фигуре», «статуе», которая преподносилась художнику, когда тот настойчиво пытался осознать, что же в действительности хочет нарисовать. И почему он заявляет, что «совершил, быть может, профанацию»?.. Почему утверждает, что не может написать Христа?.. При всей своей нецерковности Крамской был, конечно, верующим человеком. И его отношение к искусству вообще, а к живописи особенно, никогда не было чисто эстетским, хотя как профессионал своего дела он постоянно обсуждал, критиковал и преподавал технику художественного мастерства. Помимо техники его всегда интересовал смысл художественного произведения, его философское и нравственное значение. В 1875 году Крамской писал Репину: «Вы теперь уже не ищете смысла и значения, а если иногда поймаете себя на этом, то смеетесь. Хотя я это понимаю как возможное и естественное, только не во всех и не всегда, т. е. не как общее правило. Стараться о смысле, искать значения – значит насиловать себя, вернейшая дорога не получить ни того, ни другого, надо, чтобы это лежало натуральным пластом в самой натуре. Надо, чтобы эта нота звучала естественно, не намеренно, органически, оно так, и баста! Не могу иначе. Мир для меня так окрашен; причем же тут рассуждения? Я утверждаю, что это в славянской натуре. Я утверждаю, что в искусстве русском черта эта проявилась гораздо раньше, чем было выдумано направление. И когда оно натурально (а оно натурально), оно неотразимо, роковым образом разовьется. Хотите ли Вы этого или не хотите, а оно будет так, так должно быть. Хотя бы весь свет твердил иначе!»[26] И далее в письме: «Вы видите, дорогой Илья Ефимович, что я все тот же наивный человек, все еще о Боге помышляю и признаю – еще нужно молиться. Я понимаю, что я очень отстал от века…»[27]

Картина «Христос в пустыне» была для Крамского не просто приложением его мастерства и художественного опыта, но значимым жизненным событием, встречей с идеалом – идеалом смутно предчувствуемым, одновременно влекущим и скрывающимся… Таково художественное творчество: в своих лучших произведениях автор всегда совершает не только акт творчества, но и акт самопознания, открывая нередко в себе то, чего не мог даже предположить. Это самопознание художника есть одновременно и самопознание общества, к которому он принадлежит, и познание духа времени – оно не субъективно, но выражает глубинные интенции современной ему жизни. «Христос в пустыне» был именно таким произведением, почему Крамской, с его сознательным аналитическим пафосом, постоянно возвращался к картине в своей переписке, желая лучше уяснить самому себе, что же он все-таки создал… В этом смысле, наряду с вышеприведенным письмом к Васильеву, необыкновенно значимо письмо к писателю В. М. Гаршину «Художников существуют две категории, – пишет Крамской, – редко встречающихся в чистом типе, но все же до некоторой степени различных. Одни – объективные, так сказать, наблюдающие жизненные явления и их воспроизводящие добросовестно, точно; другие – субъективные. Эти последние формулируют свои симпатии и антипатии, крепко осевшие на дно человеческого сердца, под впечатлениями жизни и опыта. Вы видите, что это из прописей даже, но это ничего. Я, вероятно, принадлежу к последним. Под влиянием ряда впечатлений, у меня осело очень тяжелое ощущение от жизни. Я вижу ясно, что есть один момент в жизни каждого человека, мало-мальски созданного по образу и подобию Божию, когда на него находит раздумье – пойти ли направо, или налево?.. Мы все знаем, чем обыкновенно кончается подобное колебание. Расширяя дальше мысль, охватывая человечество вообще, я, по собственному опыту, по моему маленькому оригиналу, и только по нему одному, могу догадываться о той страшной драме, какая разыгрывалась во время исторических кризисов. И вот, у меня является страшная потребность рассказать другим то, что я думаю. Но как рассказать? Чем, каким способом я могу быть понят? По свойству натуры, язык иероглифа для меня доступнее всего. И вот я однажды, когда особенно был этим занят, гуляя, работая, лежа и проч, и проч., вдруг увидал фигуру, сидящую в глубоком раздумье. Я очень осторожно начал всматриваться, ходил около нее, и во все время моего наблюдения, очень долгого, она не пошевелилась, меня не замечала. Его дума была так серьезна и глубока, что я заставал его постоянно в одном положении. Он сел так, когда солнце было еще перед ним, сел усталый, измученный, сначала он проводил глазами солнце, затем не заметил ночи и на заре уже, когда солнце должно подняться сзади его, он все продолжал сидеть неподвижно. И нельзя сказать, что он вовсе был нечувствителен к ощущениям: нет, он, под влиянием наступившего утреннего холода, инстинктивно прижал локти ближе к телу, и только, впрочем; губы его как бы засохли, слиплись от долгого молчания, и только глаза выдавали внутреннюю работу, хотя ничего не видели, да брови изредка ходили – то подымется одна, то другая. Мне стало ясно, что он занят важным для него вопросом, настолько важным, что к страшной физической усталости он нечувствителен. Он точно постарел на 10 лет, но все же я догадывался, что это такого рода характер, который, имея силу все сокрушить, одаренный талантами покорить себе весь мир, решается не сделать того, куда влекут его животные наклонности. И я был уверен, потому что я его видел, что, чтобы он ни решил, он не может упасть.

Любопытный документ. Прежде всего, поражает весомость, сила и осязаемость, так сказать, видения. Крамской «ходит вокруг» этой фигуры, она «не замечает» его. Художник наблюдает фигуру на закате, потом при раннем рассвете; разглядывает ее, видит руки, губы, лицо, брови… Что это было? Привидение?.. Для нашего «постсекулярного», но во многом еще позитивистского времени, странно говорить о действительности этой фигуры. Позитивизму причастен и сам Крамской: «Кто это был? Я не знаю. По всей вероятности, это была галлюцинация; я в действительности, надо думать, не видал его». Но поразительна значимость видения для художника! Оно «преследует» Крамского, преследует до тех пор, пока он наконец не «отделался» от него. «Напав случайно на этого человека, всмотревшись в него, я до такой степени почувствовал успокоение, что вопрос личный для меня был решен». Крамской знает, «чем все это кончится». Он связывает явившуюся ему фигуру со Христом и драмой Его земной жизни. Желание рассказать «о той страшной драме, какая разыгрывалась во время исторических кризисов», желание, порожденное тяжелым личным опытом, находит свое выражение в «видении». Казалось бы, все решено.

Однако,

И, тем не менее,

Христос Крамского двоится. Тот вопрос, о котором художник говорит в начале своего письма: «пойти ли направо, или налево», – в общем, очевиден. Тяжелый опыт жизни – опыт зла, разлитого в мире, – предполагает два варианта решения. Один – насильственное устранение зла, второй – нравственная проповедь. Обсуждение первого пути – идеи революции, ниспровержения несправедливого общественного строя, социализма, – кипят и бурлят в жизни демократической интеллигенции России 1860-70-х годов. «Рахметовские» идеалы разночинцев (1863), подпольные революционные организации, покушение Д. Каракозова на императора Александра II (1866), убийство студента И. Иванова «нечаевцами» (1869), «Колокол» А. И. Герцена, анархические учения М. Штирнера и М. А Бакунина, – вот фон и атмосфера современной Крамскому общественной жизни, которую он осмысляет, делает грустные выводы; и только боязнь цензуры не позволяет художнику пространно рассуждать об этом в письмах.

Второй путь – путь нравственной проповеди. Здесь Евангелие и сам образ Христа предлагали идеал для ищущих людей. Именно на этом идеале, как ему кажется, и сосредотачивается Крамской. Но необходимо подчеркнуть, что делает это Иван Николаевич лишь в меру собственного понимания евангельского образа – так же, как и многие его товарищи, друзья и знакомые, обращавшиеся к данной проблематике: Н. Н. Ге, В. Д. Поленов, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой и т. д. Для Крамского Христос, в первую очередь, – не Искупитель и Основатель Церкви, а именно (и всего лишь) Учитель нравственности. Крамской, как и многие представители интеллигенции его времени, хотя и был крещен в Православной Церкви, далеко отошел от духовной жизни в понимании этой Церкви. Веяния времени, дух секуляризации, грехи самой Православной Церкви России, связанной с государственной властью, западные властители дум, которых так внимательно читали в России (об этом речь будет ниже), – все это оторвало от Церкви целые поколения русских интеллигентных людей, толкнув их к нравственным блужданиям. Диапазон этих трагических жизненных устремлений велик: от анархизма и революционного терроризма до опрощенного народничества и религиозного сектантства.

Кто-то, как Крамской, выбирал в качестве идеала Христа – но то был не Христос Церкви, а Христос, вычитанный в Евангелии через очки позитивистского мировоззрения, протестантской критики, анархистских течений. От некоторых подобных интерпретаций Христа просто оторопь берет!.. Какие экстравагантные мнения был способен высказать Крамской, показывает, в частности, его дискуссия с Репиным в начале 1874 года. Автор «Христа в пустыне» пишет: «Мой Бог – Христос, величайший из атеистов, человек, который уничтожил Бога во вселенной и поместил его в самый центр человеческого духа, и идет умирать спокойно за это»[29]. В ответном письме Репин высказывает несогласие: «Христос не был атеист; это для него мелковато»[30]. Крамской продолжает настаивать на своем: «А ведь Христос все-таки атеист, как Вам угодно. Вы говорите: это для него мелковато. Значит, Вы недостаточно цените атеистов, настоящих, высоких. Если принимать атеизм в его ходячей и обыкновенной форме, то, разумеется, – Вы правы, но ведь что такое настоящий атеист? Это человек, черпающий силу только в самом себе. И если у Христа есть ссылки на “пославшего его”, то это только восточные цветы красноречия; посмотрите, как он запанибрата обходится с Богом – он всюду отождествляет себя с Ним. А ведь он не больше как человек – человек! Мало Вам этого?»

Вообще-то, было бы достаточно… Но не для идеолога, каким стремился быть Крамской. Он продолжает отстаивать атеизм: «Атеизм, как я понимаю (а может быть, это только мое личное измышление), есть последняя, высшая ступень развития религиозного чувства, и посмотрите – в истории человечества, у величайших умов есть неудержимое стремление сделаться, стать богами, но все как-то выходило как будто не совсем натурально, были отступления, колебания, и только миф о Прометее ярко выделяется на этом фоне, но и тут нет победы и торжества; тогда как для Христа нет сомнения, что он Бог. Это огромная разница…»[31]. В письме нет прямой ссылки на анархистов, но чувствуется, что бакунинская проповедь атеизма не обошла Крамского стороной[32]…

Здесь же Крамской дает свое – магическое, а не христианское – понимание молитвы: «Вы скажете – он молился! Еще бы – это и необходимо. Его молитва – стихийное состояние человеческого духа в трагические моменты. Это самоуглубление, беседа Бога с самим собой. Недаром хорошие люди говорили, что молитва творит чудеса. Молитвенное состояние – это одна из самых таинственных лабораторий в человеке. Когда горы несправедливостей, эгоизма, тупости и зверства людского опрокидываются на благороднейшие побуждения наши, человеческий дух как бы стихает, не противоречит и только ищет места, где бы спокойно можно было заплакать, чтобы никто не видал этого, и два-три часа такого состояния достаточно для того, чтобы

Репин не согласен с толкованием атеизма Крамским. «Я понимаю атеизм иначе: по-моему, атеизм есть отрицание Бога полное; человек же ставящий себя Богом (как великие умы, говорите Вы) или объявляющий Ему открытую войну, как Прометей, – очень живо Его чувствует, чтобы отрицать. Настоящий атеист, если он не из детского каприза отрицает Бога, что бывает со многими даровитыми людьми, – есть холодный, мертвый человек, не видящий никакого смысла в жизни, верящий только в органическую жизнь и презирающий ее. Геологическая формация – вот его будущее, вот его глубокая идея; вместо теплой жизни, он исполняет печальный долг необходимости – жить; не есть ли это уже смерть»[34]. Не согласен Репин и с толкованием своим учителем образа Христа: «Вы можете быть каких Вам угодно убеждений на этот счет, но не навязывайте этого Христу. Евангелие, как всякая великая истина, дает материал самым противоположным партиям, взглядам, но почувствуйте сердцем это время, этих людей, и Вы сейчас увидите, что это натяжка с Вашей стороны; нет, к этим вещам надо относиться объективней, проще.

Главное же, мне кажется, что от этого может проиграть Ваша картина[35] <…> Христа же возвышает здесь глубокое религиозное чувство. Он знает, что на это послал Его Отец-Бог, чтобы сделать добро людям, чтобы направить их на настоящую дорогу в жизни. Он любит этих людей потому, что знает, что они добрые люди и горько восплачутся по Нем и будут мучиться совестью; насчет Себя Он спокоен, потому что Он твердо убежден, что Он в третий день воскреснет после смерти, для того, чтобы уже царствовать

Репин критикует также и индивидуалистическое и магическое понимание молитвы: «Я не думаю, что молитва есть “самоуглубление, беседа Бога с самим собою”, нет, это есть непосредственное, восторженное обращение к Богу, едва ли не высший момент в человеческом духе. И чем сильнее натура, тем больше призыва, тем полнее экстаз и тем несокрушимее воля, так как она уже есть Божья. Отсюда и происходит твердое убеждение в себе как посланнике Бога, как исполнителе Его воли. Он чувствует себя в Нем необъятном (и любящем, как Отце) и Его в себе, частицу Его, горящую в нем божественным огнем Св. Духа»[37].

В словах Репина, что нередко даровитые люди из «детского каприза отрицают Бога», есть некий скрытый упрек в неискренности Крамскому… Конечно, в его споре о Христе-атеисте и об атеизме вообще чувствуется некоторая воспаленность и сознательная эпатаж – ность. Тем не менее, для истинно верующего человека вряд ли возможны подобные кощунственные определения Христа. Откуда это в Крамском? Верует ли он в Христа-Богочеловека?.. Думается, это и был главный «камень претыкания» – и для Крамского-художника, и для Крамского-мыслителя. Именно потому, что данный вопрос не был решен в сердце самого живописца, – говорим «в сердце», ибо речь идет о вере, а не просто о знании, – потому никак и не мог он закончить своего «Христа в пустыне»; а выставив полотно для публики, дал ему название, которое сам же определял как «дерзкое». Ведь, по совести, Иван Николаевич так и не мог сказать, что же он на самом деле нарисовал…

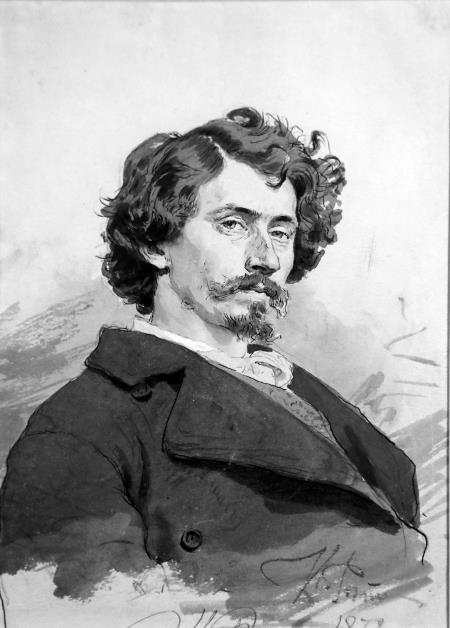

И. Е. Репин. Автопортрет. 1878 г.

Христос Крамского двоится. В письме к Гаршину художник говорит, что явившийся ему образ, «имея силу все сокрушить, одаренный талантами покорить себе весь мир, решается не сделать того, куда влекут его

Часть II