Книги

Доктор Захарьин. Pro et contra

Счастливый соперник

Потомок крупного оптового чаеторговца, Боткин никогда не испытывал нужды, не умел экономить деньги и не стремился разбогатеть. Он родился и вырос в Москве и учился не в провинциальной гимназии, а в частном пансионе, где служили замечательные преподаватели, часть которых заняла впоследствии профессорские кафедры. На формирование его характера и мировоззрения основное влияние оказал старший брат Василий Боткин – публицист, критик, переводчик, человек либеральных взглядов, друживший и с Грановским, и с Герценом, и с другими видными литераторами того времени. В результате последние годы сумрачного царствования Николая I (1848–1855) будущий знаменитый врач провёл, можно сказать, в самой гуще интеллектуальной жизни Москвы.

В отличие от Захарьина, в молодости одинокого и замкнутого, а в зрелости экспансивного и деспотичного, Боткин с юных лет и практически до конца своих дней выделялся добродушием и общительностью, ровным весёлым характером, беззлобным остроумием и необыкновенной, порой удивлявшей окружающих любознательностью, присущей людям от природы высокоодарённым, для кого творческая деятельность иной раз важнее хлеба насущного. Этот «баловень счастья», по выражению Сеченова, был моложе Захарьина на два с половиной года и Московский университет окончил тремя годами позже него; тем не менее он постоянно опережал своего антипода и в усвоении врачебных знаний, и в клинических исследованиях, и в карьерных достижениях.

Как только ему вручили диплом лекаря (1855), Боткин не стал домогаться ни должности ассистента терапевтической кафедры, ни прикомандирования к запасной дивизии, а отправился на Крымскую войну в отряде Пирогова и несколько месяцев заведовал лазаретом в Бахчисарае. Между тем со смертью императора Никола. I кончилось «мрачное семилетие» и началась пора, удачно названная Тютчевым «оттепелью», когда, по словам Белоголового, «и правительство, и общество, убеждённые наглядно неудачной войной в пагубном влиянии невежества и отсталости, признали обособленность России от остальной Европы за главную причину своих бедствий и поспешили её исправить».

В этот период неожиданного потепления государственного климата отчётливо проявилось влияние наставников Захарьина и Боткина. Первый целиком воспринял одни лишь дурные черты Овера, не сделав даже слабой попытки перенять его бесспорный диагностический талант и расточив свои способности на биржевые спекуляции и банковские операции. Второй же и тогда, и всю последующую жизнь руководствовался напутствием Иноземцева, полученным выпускниками медицинского факультета по случаю окончания Московского университета: «Не оставляйте книг, в которых вы, конечно, будете почерпать много пользы; но ещё с бóльшим вниманием читайте открытую перед вами книгу и старайтесь понимать её смысл; эта книга – больной человек. Вы обязаны одинаково служить, как богатому, так и бедному. не отказывайте первому в вашей помощи, но, принимая гонорар, не смотрите на его ценность, ибо степень вашего внимания должна согласовываться не с величиной платы, а с важностью болезни».[253]

В декабре 1855 года Боткин, получив в наследство от умершего отца 20 тысяч рублей, решил истратить эти деньги на приобретение не земельной, а интеллектуальной собственности и по совету Иноземцева укатил в Германию. Ему не надо было соблюдать инструкции медицинского факультета и регулярно посылать в Москву отчёты о самоусовершенствовании «во врачебных науках»; поэтому он около двух лет провёл в Берлине, усердно посещая клинику Траубе и занимаясь под непосредственным руководством Вирхова, а Веной остался недоволен. «

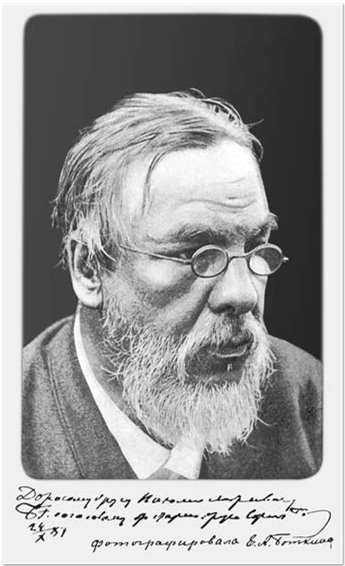

5.1. Фотопортрет заслуженного ординарного профессора С.П. Боткина (начало 1880-х годов) с дарственной надписью Н.А. Белоголовому.

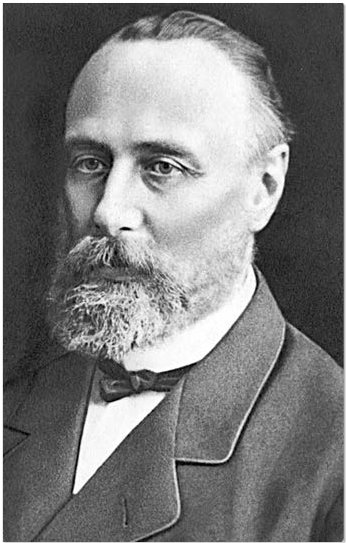

5.2. Профессор Ф.И. Иноземцев (начало 1860-х годов) – основатель Общества русских врачей в Москве.

По утверждению профессора Голубова в Берлине Захарьин «свёл дружбу» с Боткиным и даже гулял с ним по Tiergarten (центральному району немецкой столицы), распевая русские песни «с риском привлечь внимание шуцманов» (полицейских). Познакомились они, по всей вероятности, ещё в Москве, поскольку покойный младший брат Захарьина учился на одном курсе с Боткиным и Белоголовым. Однако информация о дружеских прогулках Захарьина и Боткина, столь несхожих и по характеру, и по воспитанию, и по мировоззрению, выглядела, на первый взгляд, сомнительной и не подтверждалась из других источников. Ни в биографии Боткина, написанной его другом Белоголовым, ни в мемуарах Сеченова каких-либо упоминаний о Захарьине не содержалось. Жизнерадостный Боткин, любитель немецкой музыки, дважды в неделю «таскал» на концерты в Тиргартене Сеченова, а не Захарьина. По свидетельству Белоголового, в 1857 году в Берлине встретились физиолог Сеченов, офтальмолог Юнге и хирург Беккерс; «они тотчас составили дружеский кружок, связанный общностью духовной жизни и интересов, и стали неразлучно проводить время, свободное от медицинских занятий».[255]

Тем не менее Захарьин и Боткин действительно могли иногда фланировать в центре Берлина, так как в ноябре 1857 и в мае 1858 годов вместе посещали клинику Траубе и слушали лекции Вирхова. Ни Белоголового, ни Сеченова в Берлине тогда просто не было; поэтому никаких воспоминаний о приятельских взаимоотношениях на чужбине двух будущих лидеров клинической медицины они и не оставили. По возвращении в Москву Захарьин поддерживал нерегулярную переписку с Белоголовым, но, скорее всего, недолго.

Завершив, по сути, повторно «курс наук» у первоклассных европейских учёных, Захарьин вернулся в Москву в феврале 1860 года таким же внутренне закрепощённым, как и раньше. Боткин же, пробыв за границей около четырёх с половиной лет, приехал в Петербург на исходе лета того же 1860 года человеком свободным и независимым. Он защитил докторскую диссертацию, основанную на одном из его зарубежных исследований, и тотчас же был назначен «исправляющим должность» адъюнкта при терапевтической клинике для четвёртого курса Медико-хирургической академии (с 1881 года переименованной в Военно-медицинскую академию). за время их отсутствия на медицинском факультете Московского университета и в Медико-хирургической академии почти ничего не изменилось. Профессура по-прежнему читала заученные годами лекции, кое-кто продолжал рассматривать печень как «многажды свёрнутый кишечный канал», а хирургия сводилась к трём главным правилам: «

Приступив к самостоятельной работе, Боткин учредил прежде всего клиническую лабораторию и внедрил в практику такой рутинный теперь метод исследования, как ежедневное измерение температуры тела у каждого больного. По воспоминаниям одного из его бывших ординаторов, «перкуссия, аускультация, осмотр больного, словом, все способы исследования вырабатывались до тонкости; данные собирались с беспристрастием судебного следователя, а сопоставление их и строго логические выводы давали слушателям стройную картину болезненного процесса».[256] Вскоре он завоевал такую популярность среди врачей и студентов, такую признательность своих слушателей, что они подали начальству прошение, изъявляя «искреннее желание видеть» Боткина профессором терапевтической клиники.[257] Уже на втором году службы (в конце 1861 года) его избрали сразу ординарным профессором, тогда как Захарьину пришлось дожидаться утверждения в том же звании свыше десяти лет.

С тех пор как Захарьину и Боткину предоставили возможность, по сути, автономной (разумеется, в пределах соответствующих уставов) клинической деятельности, их жизненные пути и взгляды постепенно расходились в диаметрально противоположных направлениях. Захарьина всё более прельщали бесцеремонная риторика и печатные доносы Каткова, тогда как Боткин сохранял верность либеральным взглядам своей молодости и осенью 1862 года, когда возвращался в Петербург после очередной зарубежной поездки, даже подвергся унизительному обыску на границе (предполагалось, очевидно, что он везёт с собой запрещённые сочинения Герцена). Последний раз коллеги встретились как добрые знакомые не то в конце зимы, не то ранней весной 1864 года: Захарьин примчался тогда из Москвы в Петербург навестить заболевшего сыпным тифом Боткина.[258]

5.3. Редактор газеты «Московские ведомости» М.Н. Катков (1860-е годы).

К тому времени основные приоритеты каждого из них определились окончательно: Захарьин выбрал для себя ремесло обогащения, Боткин – искусство врачевания. Первый обернулся спесивым чиновником в маске самобытного доктора, второй – подлинным учёным, «естествоиспытателем человека», по выражению немецких клиницистов. Пока Захарьин утолял свою неутолимую потребность в стяжательстве и пестовал свои ипохондрические опасения, Боткин жил легко, свободно и в конечном счёте безоглядно – не на широкую ногу, но не хуже иных сановников, и дом его оставался всегда открытым для знакомых, а бумажник – для всяческой благотворительности. не в пример Захарьину с его молодцами, Боткин не стремился извлекать максимальную прибыль из своего врачебного диплома и профессорского звания, не скупал земельные угодья или доходные дома и не играл на бирже. Он зарабатывал немало, но деньги не ценил, на старость или «на черный день» не откладывал и полученные от братьев три солидных наследства истратил едва ли не полностью, почти ничего не оставив детям.[259] Более того, по воспоминаниям Чистовича, он рассматривал учеников как членов своей семьи, поэтому все выходившие из его клиники диссертации печатались за счёт профессора и даже чай для сотрудников доставляли даром со склада торговой фирмы «Петра Боткина сыновья».[260]

Он и работал как жил – непринуждённо и с удовольствием, поражая сотрудников своей неутомимостью, обусловленной, по их мнению, не столько крепким здоровьем профессора, сколько его «огромной нравственной энергией и страстным увлечением своим делом».[261] Помимо выполнения обычных профессорских обязанностей, связанных с чтением лекций и клиническими обходами, помимо бесчисленных консультаций и домашнего приёма больных (без предварительного осмотра их ассистентом и за весьма умеренный гонорар) Боткин был ещё издателем и редактором «Архива клиники внутренних болезней» (1869–1889) и «Еженедельной клинической Газеты» (1881–1889), автором трёх выпусков «Курса клиники внутренних болезней» (1867–1875), без промедления публиковавшихся за границей в немецком и французском переводах, и, главное, основателем самой крупной в Российской империи клинической школы – «школы врачей-бессеребренников».[262] Совершенно естественно, что клинику баронета Вилье, где он преподавал, стали называть клиникой Боткина, а свыше тридцати его бывших ординаторов занимали впоследствии профессорские кафедры.

«

Захарьин, в свою очередь, внимательно следил за успехами столичного коллеги, фиксируя в памяти каждое новое перемещение Боткина по иерархической вертикали: совещательный член Военно-медицинского учёного Комитета (1869), лейб-медик (1870), тайный советник (1877), председатель Общества русских врачей в Петербурге (1878), кавалер орденов Святого Станислава 2 степени (1865), Святого Владимира 2 степени (1872) и Святой Анны 1 степени (1874). Свои чувства по этому поводу московский авторитет не афишировал, но в отдельных его репликах слышалось глухое раздражение: «Я не могу, как Сергей Петрович (Боткин), осмотреть человека в какие-нибудь пятнадцать-двадцать минут и дать своё заключение, – объявил Захарьин одному из пациентов. – Мой мозг не так создан; чтобы разобраться и дать самому себе отчёт в болезни, мне необходимо два-три часа времени».[264] «

Осмотрев больного, профессор определил «лёгкий спорадический случай чумы» и счёл необходимым подвергнуть его строгой изоляции. Поскольку симптоматика патологического процесса у дворника чрезвычайно напоминала чуму, достоверной микробиологической диагностики которой в те годы ещё не существовало, Боткин имел все основания для выделения «своеобразной картины лёгкой инфекции». Через несколько десятков лет Плетнев пришёл к заключению, что Наум Прокофьев страдал «доброкачественным чумоподобным заболеванием» – туляремией.[267] Но тогда, как только слухи о «чёрной смерти» просочились за стены клиники, обывателей столицы охватила паника. Одновременно в петербургском высшем свете поднялась волна негодования против Боткина: его объявили «шарлатаном», действующим на руку правительству Великобритании и разоряющим Российскую империю.[268] Когда же дворник совершенно оклемался, а две медицинские комиссии для успокоения публики назвали его болезнь «идиопатическим бубоном», разгорелся невероятный скандал, капитально раздутый прессой: «

Действительно, Катков проявил незаурядное усердие в поношении Боткина. Редактору «Московских Ведомостей» достаточно было порой только бросить на кого-либо свой мутно-серый взгляд, который Василий Боткин называл «стёртым пятиалтынным», чтобы уличить несимпатичного ему человека в неблаговидных помыслах. Он регулярно кропал печатные доносы на политических противников и просто неугодных ему лиц, а негласные изветы посылал непосредственно императору.[270] Теперь же он беспардонно утверждал, будто Боткин «напустил тревогу исключительно ради спекуляции», чтобы уронить на бирже курс рубля и сыграть на его понижение, и прогнозировал ужесточение торговых и таможенных правил со стороны европейских соседей Российской империи.