Книги

Доктор Захарьин. Pro et contra

Когда-то Клод Бернар предупреждал: преподаватели, полагающие рациональным «отвлечь ум молодых людей от всех теоретических занятий», стоят на ложном пути; такая точка зрения опасна, ибо «потворствует одновременно и невежеству и лени».[236] Но Захарьин, накопив огромный опыт извлечения максимальных доходов из своей профессии, утратил какой-либо интерес к гуманистическим воззрениям французского физиолога и мыслителя и предпочитал выпускать из высшей школы одних только похожих на него сноровистых практиков. Особое значение для него, издавна избегавшего в своих лекциях и публикациях какой-либо теоретической аргументации, приобретали рассуждения французского коллеги Юшара по поводу медицинских концепций: «Нужно иметь мужество сознаться в своём незнании, вместо того чтобы сегодня наскоро создавать теории, которые открытиями завтрашнего дня, наверное, будут опровергнуты. Лучше стоять на месте, чем блуждать в потёмках. В науке лучшее средство подвигаться вперёд – это идти методически, шаг за шагом, так как, по словам Бэкона, хромой по хорошей дороге идёт быстрее, чем курьер бежит по плохой».[237]

Было бы неправомерно, однако, считать, будто Захарьин чуждался любых клинических концепций или отвергал их из присущего ему консерватизма – он просто не испытывал потребности знакомиться с ними. Сколько бы профессор Голубов ни твердил, будто Захарьин постоянно штудировал медицинские журналы, монографии и руководства, принять уверения биографа за чистую монету было, в сущности, невозможно. Чтобы внимательно следить за медицинской литературой, Захарьин нуждался в свободном времени. Между тем он, мнивший себя человеком глубоко религиозным, не удосужился даже прочитать Евангелие, о чём без малейшего стеснения поведал как-то раз Льву Толстому.[238] Как же мог он выкраивать часы для изучения новых медицинских открытий и гипотез? Да и нужды в том особой не было, поскольку денежный поток от пациентов не иссякал. Скорее всего, сам Голубов регулярно просматривал медицинскую литературу, а потом пересказывал Захарьину содержание наиболее примечательных или показавшихся ему интересными статей.

Занимаясь преподаванием практической медицины студентам четвёртого курса, Захарьин старался максимально упростить не только диагностику, но и лечение, предпочитал терапию симптоматическую и паллиативную и использовал настолько ограниченное число лекарственных средств, словно придерживался боязливого суждения дремучей российской провинции:

Корреспонденты «Московских Ведомостей» не уставали восхищаться «необыкновенным богатством содержания и необыкновенной ясностью изложения» его «Клинических лекций» и всерьёз уверяли доверчивую публику, будто трактат Захарьина о каломели «произвёл сенсацию в европейском медицинском мире и переворот в лечении нескольких болезней». Однако спустя всего четверть века после выхода в свет его «Клинических лекций» уже нельзя было, по выражению Плетнёва, «без улыбки читать» рекомендации Захарьина о применении ртутного слабительного каломели при крупозной пневмонии или предельно схематизированные показания и противопоказания к употреблению западноевропейских минеральных вод. Тем не менее непоколебимая вера самого Захарьина в непременную результативность его предписаний оказывала несомненное суггестивное воздействие, и его авторитетное внушение принесло больным, может быть, не меньше пользы, нежели усилия «многих из современных специалистов-психотерапевтов, шаблонно практикующих свои методы».[240] Так что безымянный корреспондент газеты «Одесские Новости», назвавший Захарьина «сатрапом московской медицины», был совершенно прав в своей оценке его врачебных достижений: «Он ведь не лечил, а повелевал быть здоровым».[241]

Провозглашать этого оригинального психотерапевта видным представителем российской науки, как предлагали сначала редакция газеты «Московские Ведомости», а потом профессор Гукасян, было совершенно неоправданно. Кстати, та же газета «Московские Ведомости» отмечала: «Он выше всего ценил свою преподавательскую деятельность и терпеть не мог учёного буквоедства и схоластической теоретичности». Даже непоколебимые его сторонники признавали, что Захарьин «при всей его научной подготовке есть чистый эмпирик» (разумеется, «в лучшем смысле этого слова»). Да и сам Захарьин к учёным себя не причислял и «всегда оставался сугубым эмпириком».[242] Вместе с тем нельзя было отрицать его незаурядной врачебной наблюдательности, хотя по мере расширения своей частной практики он набирался не столько клинического опыта, сколько апломба.

Именно «эмпирическая чуткость», как писал Плетнёв, позволила Захарьину подметить несколько клинических феноменов, например: рак и диабет у пожилых людей развиваются нередко «от огорчения»; патология внутренних органов может сопровождаться гиперестезией определённых участков кожи, названных когда-то зонами Геда (H.Head), а в разгаре борьбы за отечественные приоритеты в науке переименованных в зоны Захарьина-Геда; болезненность при надавливании в проекции желчного пузыря может свидетельствовать о холецистите; этот признак, долгое время считавшийся симптомом Кера (H.Kehr), в начале XXI века стал вдруг симптомом Захарьина.[243] Но какое отношение имели такие и подобные им отдельные замечания к научному поиску. К несомненным творческим удачам маститого профессора его биографы причисляли статьи о сифилисе лёгких и сердца.[244] Но о каких научных достижениях можно было при этом говорить, если диагноз патологического процесса базировался главным образом на заболевании сифилисом в прошлом и позитивном действии серой ртутной мази при так называемой сифилитической пневмонии и препаратов йода – при сифилитическом поражении сердца?

И никак уж нельзя было назвать научными его размышления о неврастении у гимназистов и её профилактике, изложенные им в статье «Переутомление и классицизм».[245] Чтобы избежать переутомления, представлявшего собой, по Захарьину, «один из видов неврастении», маститый профессор считал необходимым увеличить число уроков по древнегреческому и латинскому языкам, сократив, соответственно, занятия русским языком, математикой, физикой, историей и другими предметами. Учащимся надлежало также не употреблять чай или кофе и расходовать свободное время «на телесные движения и пребывание на воздухе, а не на бесполезное и потому уже вредное чтение, посещение театров и т.п.» Педагогические предложения Захарьина относительно повышения «дозы классицизма» напоминали не то распоряжения уездного полицейского начальника, не то суждения щедринского губернатора Угрюм-Бурчеева, у которого «мысль о сочетании идеи прямолинейности с идеей всеобщего осчастливливания была возведена в довольно сложную и не изъятую идеологических ухищрений административную теорию». Но редакция газеты «Московские Ведомости» опубликовала сочинение верноподданного профессора с явным удовольствием.

Чрезвычайная амбициозность и шумный успех не помешали профессору задуматься о снижении его квалификации. Он отчётливо понимал, что стоило кому-нибудь пустить слух о более высокой компетенции других докторов, как его частная практика неминуемо перейдёт в руки конкурентов. Поскольку основная угроза потери блестящего реноме исходила, с его точки зрения, от коллег, Захарьин объявил во всеуслышание о своём категорическом отказе, даже за двойной гонорар, консультировать лиц, получивших медицинское образование.

Ошеломлённые коллеги сначала усмотрели в этой выходке новую причуду общеизвестного самодура, окончательно утратившего элементарные этические представления. Немного погодя заговорили о том, что взимать деньги с врачей он считал всё-таки непристойным, а давать рекомендации даром был просто не в состоянии. Один периферийный врач попробовал всё же пробиться к нему на приём, но был остановлен ординатором на пороге святилища. На жалкий вопрос провинциала: «

Для современников так и осталось непостижимым, почему, третируя других врачей (в том числе тех, кто обладал немалым клиническим опытом), он всецело полагался на давешних выпускников – собственных ординаторов и ассистентов. На самом деле у этой его особенности, как у других причуд, тоже имелась своя подоплёка. Виртуозно блефуя в маске искусного диагноста, Захарьин нуждался в преданных ему лично пособниках. Доверять же он мог лишь тем, кого он сам присмотрел среди студентов, кого сам выкроил по одному ему известным моральным лекалам, кого сам вырастил в тени своей славы. От этих избранников он требовал абсолютной покорности, а те в своём пресмыкательстве перед ним доходили до таких «добровольных унижений, от каких с презрением отвернётся самый покладистый чинуша петербургских канцелярий».[250]

«Я же их, любезный мой, лично покалечил, – говорил Дракон Ланцелоту. – Как требуется, так и покалечил. Человеческие души, любезный, очень живучи. Разрубишь тело пополам, человек околеет. А душу разорвёшь – станет послушный и только. Нет, нет, таких душ нигде не подберёшь. Только в моём городе. Безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепные души, легавые души, окаянные души».

Ординаторов и ассистентов именитого профессора наградили в Москве прозвищем «захарьинские молодцы» (по аналогии с «охотнорядскими молодцами» – мясниками, приказчиками и купцами, торговавшими мясом и птицей в Охотном ряду). Лишённые чувства ответственности за жизнь и здоровье каждого пациента, они не постигали различий между глаголами

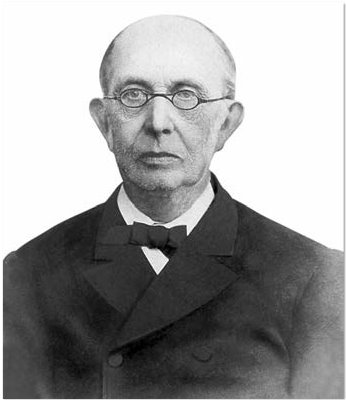

4.5. Обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев (1880-е годы).

Сам Захарьин выходил на сцену, только получив от молодца худо-бедно состряпанный диагноз болезни и схему предполагаемой терапии. Подвергнув больного повторному допросу и обследованию, он либо соглашался с позицией своего подчинённого, либо, публично пожурив молодца за нерадивость, дополнял его предложения собственными. Ординаторы и ассистенты перевирали обычно анамнез, но пациенты не смели их перебивать или поправлять, дабы не разгневать профессора. Если тот полагал, что у больного должен быть некий симптом, например, лихорадка, молодец с торопливой угодливостью подтверждал мнение шефа, ибо ртуть в термометре могла, закапризничав, не подняться до нужного профессору уровня, но сам Захарьин не мог ошибиться никогда. В заключение профессор давал больному директивы, что ему следует есть и пить, а что не положено, сколько часов ему надо спать, а сколько бездумно гулять и как ему вообще жить дальше. На другой день молодец доставлял больному от имени московского авторитета рукописные указания с подробным расписанием повседневного бытия.

Фактически именитый профессор занимался мародёрством, но изобретённый им способ выкачивания денег из простодушных пациентов исправно функционировал на протяжении многих лет. И робевшие перед ним больные, и бесхитростные студенты благоговели, в сущности, перед диковинной тужуркой, наивно полагая, что надета она на мудреца, и не догадываясь, что профессор, на которого они смотрели снизу вверх, был не велик, а всего лишь многозначителен. Важную роль играла здесь и российская автократическая традиция: чем хуже тот или иной чиновник исполнял свои прямые обязанности, тем дороже ценил он свои услуги и тем чаще искали его помощи многочисленные просители и подобострастные поневоле клиенты.

В сознании Захарьина, рождённого и воспитанного в условиях крепостного права, всегда существовал особый культ порядка, что означало беспрекословное повиновение вышестоящим. Придуманный им анамнестический метод исследования был предназначен прежде всего для лиц, с детства обученных трепетать перед всякой администрацией и ни в коем случае ей не перечить, ибо любая попытка возражения старшим по чину несла в себе семена крамолы. Он допускал только одну форму обращения с окружающими – взаимоотношения величавого руководителя и серой массы подчинённых. Превратив место службы в подобие собственного поместья, а сотрудников в челядь, Захарьин и вёл себя соответственно: с ординаторами и ассистентами он держался, как важный армейский начальник с денщиками, а с больными – как барин, заехавший за оброком в свои владения, с принадлежавшими ему крестьянами. не случайно во второй половине XIX века большим успехом у московских докторов пользовалось выражение: «

Немецкий философ Людвиг Фейербах в середине XIX века констатировал: «Совесть теснейшим образом связана с состраданием и покоится на ощущении или на убеждении в истинности положения: не делай другим того, чего ты не желал бы, чтобы тебе делали другие. Больше того, она есть не что иное, как сострадание, но обострённое сознанием того, что оно есть виновник страдания».[252] Однако в сатрапии Захарьина речь могла идти только о выгоде и выручке, а такие понятия, как сочувствие или соболезнование, были просто-напросто изъяты из обращения. для его молодцов, усердно подражавших своему шефу, старинный тезис, согласно которому занятия медициной принуждают к гуманности, представлял собою такую же абстракцию, как галактическая плоскость или космический ветер. Стремление к обогащению заменяло им врачебные идеалы, а лакейская кичливость – чувство собственного достоинства. Усвоив манеры своего наставника, его ученики (каждый в меру отпущенных ему способностей) старательно воспроизводили тактику Захарьина в иные времена, не уставая славить его имя и с присущей эпигонам напыщенностью повторять: «

V.

Бороться за свою славу – что может быть утомительнее?

Сколько бы ни глумился Захарьин над нижестоящими, позволить себе какую-нибудь резкость, какой-нибудь выпад против лиц, равных ему по социальному положению, или тем более против особ, превосходивших его по рангу, он не осмеливался даже в состоянии явной дисфории. С ними профессор, общепризнанный самодур, вёл себя как человек совершенно здравомыслящий и отменно любезный. Никто не знал, чего стоило ему стреножить свой необузданный нрав. Но иногда ему приходилось сдерживать себя годами. Какие бы противоречивые чувства ни возбуждал в нём коллега Сергей Петрович Боткин, формально взаимоотношения двух ведущих клиницистов Москвы и Петербурга оставались неизменно нейтральными.