Книги

Альбрехт Дюрер

Джовании Беллини не обладал такими титулами, как старший брат, да и жил поскромнее. Но Дюрера в нем привлекало многое. Джованни всю жизнь неутомимо изучал живопись, совершенствуя манеру, меняя образцы, которым он следовал. Когда-то он учился у своего отца Якопо, позже оказался под сильнейшим влиянием Мантеньи. С Мантеньей, который жил в Падуе, Джованни был в свойстве (тот приходился ему шурином), переписывался и часто виделся с ним, знал его работы.

Теперь Дюрер смог увидеть у Джованни рисунки Мантеньи, который привлек его внимание еще на родине. Он услышал, что тот стремится соединить искусство с наукой, что изучает физику, математику, оптику, читает ученые трактаты, занимается археологией. Дюрер слушал это с необычайным вниманием и волнением. Ему уже приходило на ум, что настало время художнику стать ученым. А он сам еще так мало знает. Удастся ли ему наверстать эти пробелы? Джовании Беллини заинтересовал Дюрера не только своими рассказами, но и своими работами. Это были картины на библейские сюжеты, с изображениями Христа на фоне одухотворенных пейзажей, проникнутые живым состраданием к страждущему. Дюрера пленила мягкость и светозарная сила красок на картинах Джованни. Потрясенный стоял Дюрер перед картиной «Оплакивание Христа», которую Джованни написал в сорок лет, когда Дюрер еще не родился на свет. Христос был таким, словно художник сам только что видел его снятым с креста: дыхание смерти заставило посинеть его кожу, хранившую зловещие следы истязания. Скорбь и отчаяние выражал взор Марии, которая тщетно пыталась согреть объятиями хладное тело. А в глазах Иоанна не только скорбь, но и неукротимый гнев. И все это на фоне невыразимо печальной пустыни.

На других картинах Джованни Беллини Дюрер изумленно любовался тем, как художник изображает, казалось бы, невозможное — воздух, напоенный светом, легкую дымку, окутывающую пейзаж. Дальние холмы таяли в ней. Мягкая дымка приглушала все цвета. Дюрер еще не знал: то, что он видит на картинах Джованни Беллини, назовут впоследствии ученым словом «воздушная перспектива». Но он видел — это прекрасно. Ведь он и сам не раз замечал, как воздух, казалось бы невидимый, меняет краски природы, становится завесой, прозрачной, но все же завесой. Как написать эту трепещущую, едва уловимую дымку, в которой живет само дыхание пейзажа?

В Венеции Дюрер много рисовал красками и пером. Он прилежно копировал работы обоих Беллини, Мантеньи, Антонио Поллайоло, Лоренцо ди Креди, упорно учился у них изображать обнаженное тело. Но он не только копировал, он рисовал сам, давая волю своей фантазии, часто веселой, даже озорной. Однажды на тесном листе он нарисовал семь пухлощеких и толстеньких голых мальчишек — не то ангелочков, не то амуров. Они дуют в трубу, трещат кастаньетами, бьют в бубен, играют на волынке, жонглируют, машут руками, подпрыгивают. В углу листа подпертые колышками и подвешенные на шнурках военные доспехи. Рядом с фигурками мальчишек доспехи и оружие кажутся маленькими, игрушечными. Веселые мальчишки пляшут озорной танец победы над воинственной сталью.

Дюрер обрадовался, когда на одной из площадей увидел каменных львов. Не без смущения заметил он, что эти львы непохожи на того — маленького и худого, которого он нарисовал для «Писем св. Иеронима». Дюрер принялся рисовать венецианских львов, он хотел, чтобы они были на его рисунке живыми. Это удалось ему лишь отчасти. Он не успокоился, покуда не узнал, что в Венеции есть зверинец, где содержится живой лев. Рисунок этого льва, беглый, точный, долгие годы находился в безвестности, пока в двадцатом веке не отыскался чудом в одной частной коллекции.

Дюрер хорошо помнил свой первый опыт рисования обнаженной натуры. Рисунок не без ехидства прозвали «Банщица». Дюрер понимал теперь, сколь несовершенен был этот рисунок. В Венеции он продолжил рисование обнаженной натуры. Сохранился рисунок кистью и пером — «Обнаженная со спины». Тонкими и смелыми мазками кисти и штрихами пера нарисована молодая женщина. Она опирается на копье. Ее тело чуть изогнуто, движение естественно, длинный шарф колеблется от ветра. Кажется, что она сейчас повернется к зрителю. Рисунок сделан уверенно и свободно. Робости перед обнаженной натурой нет и в помине.

Дюрера занимали наряды венецианских дам. Однажды он нарисовал венецианку в праздничном одеянии, а потом на том же листе по памяти женщину из Нюрнберга — любопытная получилась пара! Сверстницы и современницы оказались совсем разными.

Иногда его охватывало такое нетерпение, что он не доставал нового листа бумаги, а, сделав набросок в одном углу, продолжал рисовать на том же листе — в другом. Вот один такой лист: чего на нем только нет! Тут и похищение Европы: бык плывет по воде с Европой на спине, а ее подруги мечутся на берегу. В другом углу — Аполлон с луком и стрелой. Рядом алхимик в тюрбане. Он держит в руках череп, перед ним котел, на котором начертана магическая формула. Замыслы, разные, сложные, сталкивались в воображении Дюрера, торопили его руку. Вглядываться в этот лист все равно что пытаться прочитать стремительный поток его мыслей.

Все свободнее и смелее становились его копии с рисунков итальянцев. Пожалуй, они уже переставали быть просто копиями. Однажды ему в руки попала гравюра «Смерть Орфея». Он не знал, кто ее автор, но видел — штрих резок, негибок, невыразителен. Однако сюжет заинтересовал Дюрера. Орфей был музыкантом. Если он играл и пел, камни приходили в движение, деревья качались в такт его музыке, дикие звери покорно следовали за певцом. Когда он потерял любимую жену Эвридику, он не смог ее забыть. За его холодность ко всем другим женщинам вакханки растерзали Орфея. На рисунке полуобнаженный Орфей, упав на колени, напрасно старается закрыться от палок, которыми замахиваются на него разгневанные вакханки. В лице Орфея недоумения больше, чем ужаса. Он не может поднять руку на своих преследовательниц. Его лира валяется на песке. Пустынный берег... Острое ощущение: здесь никто не придет на помощь певцу. Он обречен. Движения вакханок полны слепой ярости. Лира уже отзвучала, сейчас навсегда замолкнет певец. Прекрасен на этом рисунке беззащитный Орфей. Но и вакханки в прозрачных развевающихся одеждах тоже прекрасны и потому особенно страшны. Прекрасны деревья, которые некогда приходили в движение, услышав музыку Орфея. Теперь они недвижны, спокойны, безучастны. Равнодушна природа: ей больше нет дела до певца. Всего лишь древняя легенда... Но Дюрер нарисовал все так, словно он сам незримо был на том пустынном берегу, сам слышал, как лопнули струны на оброненной лире, как свистели в воздухе палки. Художник может вообразить себя кем угодно, даже певцом, побиваемым палками.

От Венеции до Падуи совсем недалеко. Более чем вероятно, что Дюрер побывал здесь. Возможно, не один, а с Вилибальдом Пиркгеймером. По настоянию отца Вилибальд, хотя он смолоду мечтал посвятить себя военной карьере, изучал право в университетах Павии и Падуи. К тому времени, когда Дюрер приехал в Италию, Пиркгеймер провел здесь уже семь лет. Он прекрасно изучил итальянский язык, у него было много знакомых в университетах, и при итальянских дворах, и среди меценатов и ученых. Кроме юридических наук, которыми он занимался, повинуясь воле отца, он изучал греческий язык и классические древности, интересовался античными руинами, покупал книги древних и новых авторов. Старательно зарисовывал Пиркгеймер в свою записную книжку античные надгробия и надписи на них. Лучшего спутника для знакомства с Италией не придумать. Вероятности итальянской встречи Дюрера с Пиркгеймером посвящены специальные исследования, построенные на тонких сопоставлениях многих косвенных данных. Пожалуй, самое убедительное — все то же письмо Дюрера, посланное Пиркгеймеру в 1506 году, в котором он говорит о неких вещах, понравившихся ему одиннадцать лет назад, словно они видели их вместе.

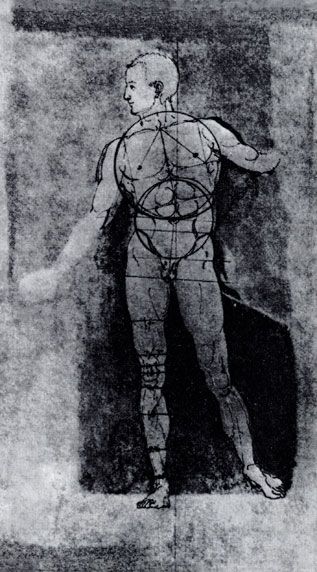

Построение фигуры (Адам). Рисунок пером. 1506

То, что рассказывал Пиркгеймер об Италии, об ее истории и ее искусстве, о памятниках древности на ее земле, было бесценно для Дюрера. Но и он мог на многое открыть глаза своему ученому другу.

Художнику дарован особый путь постижения. Открытия итальянского искусства, наследие искусства классического Дюрер постигал прежде всего глазами. Для художника это главный способ. И самый убедительный. Возможная встреча Дюрера с Пиркгеймером на итальянской земле была счастливой встречей огромного знания и острого зрения. Она обогатила обоих.

Зимой после рождества в Немецком подворье получили известие из Нюрнберга. Пожав страшную жатву, чума покинула город. Однако думать о возвращении пока что не приходилось. В это время горные перевалы были непроходимы. Дюрер отправился в обратный путь весной или ранним летом.

Глава IV

После чужих городов, после дальних дорог, после жизни, полной перемен, встреч, знакомств, непривычных впечатлений, он вернулся к жизни оседлой и размеренной. Странное и сладостное чувство возвращения. Дома, лица, наряды — все привычно. Весь день в ушах звучит родная речь. Каждое слово понятно... На улицах Нюрнберга на Дюрера оглядываются. Узнают не сразу. Он возмужал, одет по итальянской моде. У него гордый и независимый вид.

Пока Дюрер странствовал, отец сильно сдал. Жизнь больше не давала Дюреру отсрочек. Главную тяжесть забот о семье приходилось принять на свои плечи. Наступило время окончательно распрощаться с молодостью.

Дюрер после женитьбы так стремительно уехал из Нюрнберга, что не успел по-настоящему наладить собственную мастерскую. Откладывать больше нельзя. По обычаю, Дюреру предстояло жить еще некоторое время — год, может быть, два — в доме тестя. Помещение для мастерской ему отвели. Следовало нанять поначалу хотя бы одного подмастерья и одного ученика. Имена первых помощников Дюрера не сохранились. Иногда предполагают, что Дюрер вообще долгое время работал один. Маловероятно! Заказы на алтари, которые он скоро взял, но выполнишь без подручных. Но пока что об этих заказах следовало позаботиться. А прежде всего надобно было войти в быт родного города. Пока он путешествовал, на городском кладбище прибавилось могил. Они напоминали о чуме минувшего года. Умерло несколько детей и в семье Дюреров. Мать тоже болела чумой, выжила чудом. Поредели семьи соседей и знакомых. Среди умерших было немало его сверстников. В голову невольно приходили мысли о краткости и непрочности человеческого бытия.

Еще не все, кто покинул город, спасаясь от чумы, вернулись к родным очагам. Но жизнь постепенно налаживалась. Город приходил в себя после пережитого. Снова через Нюрнберг на юг, на восток, на запад, на север потянулись торговые обозы. Заработали полным ходом мастерские. Прибавилось станков в типографии Кобергера. Городские власти распорядились снова мостить улицы, достраивать больницы, укреплять стены. Казалось, город вышел из испытаний еще более уверенным в своих силах, чем был прежде. Но Дюрер стал старше, постранствовал, научился всматриваться, сравнивать, сопоставлять. Он почувствовал: в родном городе не все так прочно и не все так просто, как казалось в детстве. Знакомые мастера литейного, слесарного, токарного дела наперебой жаловались на строптивость подмастерьев. А то говорили, что мастера обращаются с ними плохо, заставляют работать сверх всяких сил, готовы высосать у них мозг из костей ради своей выгоды. Эпидемия принесла многим семьям большие убытки, им приходилось теперь брать деньги взаймы. По городу шел стон от неслыханных процентов, которые назначали ростовщики. Пошатнулись нравы. Сильнее всего это сказалось в ремесле. Раньше все, что делали мастера, они делали на совесть. Если среди обуви, сработанной на продажу, находили пару с изъяном, ее с позором под крики и улюлюканье сжигали на костре, и мастеру было впору убираться из города. Теперь доходили слухи о всяческой фальши в разных ремеслах. Люди перестали стыдиться того, что прежде было позором.