Книги

Возвратный тоталитаризм. Том 1

В ослабленном виде такие сюжеты исторических травм ежедневно разыгрываются современными СМИ, прежде всего телевидением, обладающим особой суггестией движущегося визуального образа.

Без ритуалов коллективной мобилизации массовое возбуждение не возникает. Пропаганда не создает новых представлений, она лишь активирует (и заново интерпретирует применительно к контексту текущих событий) слои давно сложившихся стереотипов и спящих предрассудков, образующих несознаваемые пласты национальной культуры, соединяя настоящее с фиктивным и воображаемым прошлым. В нашем случае (крымский синдром мобилизации) ресурсом такого рода являются, казалось бы, давно исчезнувшие коллективные представления советского времени, периода холодной войны или даже еще более ранних эпох.

Триггером мобилизации всякий раз выступает внешний фактор страха, кризис, дефицит ясности понимания и выбора стратегии действий, на фоне которых только и могут начать работать соответствующие коллективные процедуры производства возбуждения – эйфории или ненависти.

Утрата будущего разрушает определенность структур повседневной жизни, порождая массовую дезориентированность и множество необоснованных упований. Симптоматика «утраты уверенности в завтрашнем дне» может вызываться не только экономическим кризисом и ухудшением качества жизни (резким падением доходов, утратой работы и т. п.), но и политическими причинами: усилением репрессий, подавлением или значительным сокращением сферы общественных дискуссий. Все, что ослабляет возможности и средства рационализации текущих событий – ужесточение цензуры с нарастанием агрессивной демагогии, скандалы с авторитетными политиками, стойкое скрытое недоверие общества к власти или доминирующим источникам информации – становится фактором быстрой смены эмоциональных состояний и архаизацией массового сознания.

Иерархия страхов

В общем списке поводов для беспокойства можно выделить два основных вида источников (точнее, два типа обоснований) массовой тревожности.

Страхи первого рода имеют видимость вполне конкретных причин (болезни детей, старость, криминогенная обстановка, нестабильная экономическая ситуация и т. п.). Сюда еще могут быть включены навыки установления причинно-следственных цепочек и функциональных отношений взаимосвязи между разного рода явлениями, событиями или последствиями действий акторов; другими словами, в таких обстоятельствах возможны акты психологической рационализации или рационального объяснения происходящего людям.

В отличие от них, тревоги и страхи второго рода (стихийные бедствия, мировая война, произвол власти, потеря работы, СПИД, публичные унижения и т. п.), проявляемые гораздо большим числом людей, чем собственно «группы риска», как правило, не могут быть связаны с какими-то причинами и последствиями. Они принципиально непредсказуемы, иррациональны, непознаваемы. Этот вид фоновых страхов образует своего рода модус, тональность восприятия и интерпретации происходящего общественным мнением. Такого рода неопределенные и трудно локализуемые страхи являются «бессознательными» механизмами удержания того, что люди считают особо ценным в своей жизни или особо значимым. Они служат признаком отсутствия (то есть

Включение модуса «надо потерпеть» меняет всю систему временных ориентаций и оценок индивида (или общественного мнения, то есть групповых представлений), определяющих возможные стратегии действия. Их смена объясняется тем, что в массовом сознании в этот момент нет представления о силах, которые могли бы переломить негативный тренд и стагнацию в экономике и обществе: ни правительство, ни региональные власти, по мнению россиян, не в состоянии вывести страну из кризиса. Хотя число социальных конфликтов (трудовых споров, забастовок, акций обманутых дольщиков, «мусорных» протестов и т. п.) за последние 2 года заметно увеличилось, но, не будучи представленными на федеральных телевизионных каналах, они как бы не существуют в реальности. Подобные сведения, даже если они известны населению, не становятся значимыми социальными фактами, оказывающими влияние на общественное мнение.

То, что мы называем «социальной беспомощностью», является результатом адаптации к институциональному насилию и длительного воздействия пропаганды. Вытесняемое из сознания средовое принуждение означает отчуждение лишь от общественной повестки, но не полную «пассивность» населения. Поэтому отказ от включенности в общественные дела или отсутствие интереса к тематике общих проблем страны не совсем верно называть «апатией общества». Скорее, это перенос ангажированными, оппозиционно настроенными группами элиты своего разочарования поведением «народа» на всю массу населения, которому приписывают несвойственные мотивы действия и интересы.

Усиление репрессий против активистов общественных организаций, журналистов, блогеров[100] или отдельных представителей высшей бюрократии, цензура в сочетании с навязываемым «величием державы» поддерживают «стабильность» общества, что, собственно, и является целью новейших технологий господства и управления массовым сознанием.

Образ нынешнего российского государства в глазах населения сочетает в себе черты «стационарного (оседлого) бандита» (по выражению Мансура Олсона и Мартина Макгуайра) и патерналистской власти, обязанной «отечески заботится о простых людях и защищать их». Неисполнение правительством своих обязательств не меняет массовых представлений о том, как

«Крымская ситуация» (как и война с Грузией в 2008 году) в этом плане снижает негативные оценки власти (число недовольных властью сократилась в сравнении с началом 2000-х годов почти на треть), ослабляет критичные установки по отношению к руководству страны, но не меняет их принципиального характера (

В 2006 году доля тех, кто преисполнен «гордости за нынешнюю Россию», составляла 48 %, после Крыма это показатель вырос до 69 / 70 / 67 % (2014, 2015, 2017 год). Сегодня, в разгар конфронтации с Западом и пароксизма коллективного патриотического самоудовлетворении, 83 % опрошенных гордятся тем, что живут в России, несмотря на недовольство своей жизнью, властью (но не политическим режимом, который воспринимается как безальтернативный). Это заметно выше средних показателей за многие годы (они держатся на уровне 62 %). Неправильно полагать, что «гордятся» страной «несмотря на…», вопреки сознанию реального положения дел. Это не «гордость вопреки», а функциональное дополнение к пониманию реального положения дел – функция «патриотизма» такого рода как раз и заключается в том, чтобы вытеснять саму мысль о характере власти и государственного насилия, качествах власти[101].

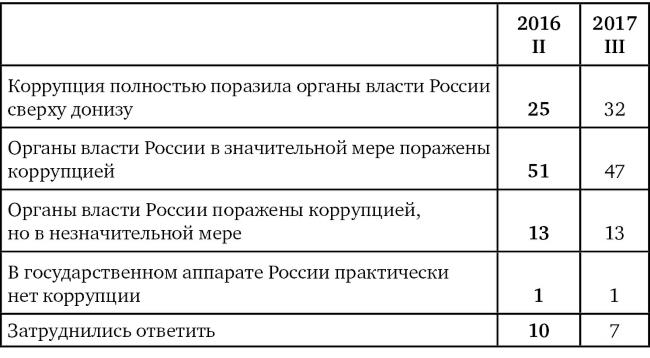

Как вы считаете, в какой мере органы власти России поражены сейчас коррупцией?