Книги

С нами или без нас: Естественная история будущего

Если речь заходит о городских птицах с большим мозгом, сразу вспоминаются врановые. Их много. Серые вороны в Копенгагене. Пегие вороны в Аккре. Большеклювые вороны в Сингапуре. Рыбные вороны в Роли, штат Северная Каролина. Как образно выразилась поэтесса Мэри Оливер, «плоть от плоти природы живой / затаившись в больших городах / ковыряется в свежем мусоре / по обочинам автодорог»{95}. В книге «Планета ворон» (Crow Planet) Лианда Хаупт утверждает, что сейчас на Земле живет больше ворон и других врановых, чем когда-либо раньше{96}. Так это или нет, мы не знаем, но некоторые из врановых, бесспорно, процветают у нас под боком.

Впрочем, пользуются преимуществами крупного мозга и процветают в городах не только врановые, а еще и совы и некоторые из попугаев. Распространение вокруг нас умных птиц – своеобразный показатель того, насколько непредсказуемым мы сделали мир, насколько распространены теперь природные условия, для большинства птиц неприемлемые. 12 января 1855 года Генри Торо записал в дневнике: карканье вороны «сплетается с приглушенным бормотанием деревни, голосами играющих детей, будто один ручей мягко вливается в другой, а дикое соединяется с домашним»{97}. Для Торо крик вороны говорит не только о ней, но также и о нем. Однако точнее будет сказать, что присутствие и обилие ворон говорит не о них и не о нем, а о нас.

Какие виды птиц в первую очередь страдают от усугубляющейся переменчивости? Как правило, это те, чьи специализированные приемы ноу-хау не согласуются с новыми условиями существования. Такие птицы пытаются пережить тяжелые времена, продолжая действовать по-старому. Вопреки всему они держатся привычной линии поведения. Так было, например, в случае приморской овсянки.

Я уже упоминал, что приморские овсянки жили на острове Мерритт и вокруг него, на оконечности полуострова Канаверал. В этих местах и вдоль близлежащей реки Сент-Джонс овсянки выбирали относительно сухие марши (сезонно осушаемые болотистые берега): они эволюционировали там на протяжении 200 000 лет. Устоявшиеся условия маршей позволяли птицам обходиться без интеллекта, требуемого для адаптации к переменам.

Но, рассказав об этом, я не упомянул о том, что в какой-то момент Мерритт стал еще и местом, где NASA решило построить Космический центр имени Джона Кеннеди. Остров был выбран в качестве стартовой точки для космических запусков ракет, из которых человечество могло наконец увидеть Землю. Например, именно с мыса Канаверал в составе миссии «Аполлон-11» в космос отправился астронавт Майк Коллинз, который позже сказал в интервью для документального фильма: «Я смотрел на Землю и думал о том, какой же маленькой и хрупкой выглядит наша планета отсюда [с Луны]»{98}.

Как до, так и после решения NASA сделать Мерритт центром реализации космической программы, своего рода пуповиной, связывающей Землю с космосом, люди не раз пытались приспособить его островную среду для своих нужд. И первой такой попыткой стало применение пестицида ДДТ: его распылили над островом, чтобы справиться с местными комарами. Эта акция имела два следствия. Во-первых, погибло большое количество насекомых, которыми питались приморские овсянки; а во-вторых, – непреднамеренно, но предсказуемо – люди сами подстегнули эволюционное появление комаров (и, вероятно, других видов насекомых), устойчивых к этому яду. По-видимому, сокращение живой массы насекомых привело к заметному сокращению здешней популяции овсянок. Распыление началось в 1940-х годах, а к 1957-му численность овсянок на острове сократилась на 70 %. У этих птичек не было изобретательного интеллекта, позволяющего найти иные источники пищи. Между тем, когда у комаров развилась резистентность к ДДТ, против них применили другое оружие. Новые мероприятия имели солидный размах – не в последнюю очередь из-за того, что к тому времени на острове поселилось множество людей, работавших на космодроме. На Мерритте соорудили запруды и отводные канавы; одни его участки затапливали, а другие, наоборот, осушали. Среда обитания, отвечающая ключевым потребностям овсянок, была сведена к минимуму: на острове сохранились лишь фрагментарные ее кусочки. Еще меньше их осталось после того, как была проложена автомагистраль, соединяющая Космический центр с парком «Мир Уолта Диснея». Вдоль шоссе развернулось жилищное строительство, а оно повлекло за собой еще больше затоплений и осушений. В результате инспекция 1972 года обнаружила всего 110 самцов приморской овсянки и около 200 птиц в целом. Через год специалисты насчитали 54 самца (и около 100 птиц). В 1978-м удалось найти 23 самца (около 50 птиц). А потом осталось только четыре самца и ни одной самки. Последняя приморская овсянка умерла в неволе в 1987 году. Самца этой птички забрали из естественной среды обитания в надежде, что он даст потомство с каким-нибудь другим видом овсянки и таким образом хоть и в измененном состоянии, но продолжит свою родословную. Как писали авторы одного из научных отчетов на эту тему, грустная ирония заключалась в том, что клетка этой последней овсянки, которая все еще пела, стояла в «Мире Уолта Диснея» – в том эфемерном «мире», который в каком-то смысле заменил собой реальный птичий мир{99}.

Приморская овсянка была маленькой птичкой и занимала во вселенной не так уж много места. Но зато после ее исчезновения многое было сказано о ее прелести и очаровании. Она сделалась героиней романов, стихотворений, бесчисленных научных работ. По словам писателя Барри Лопеса, «как нередко бывает, осознание ценности и чувство утраты пришли вместе»{100}. В конечном счете приморская овсянка пала жертвой собственной узкой специализации и могучих сил прогресса – технологического (ракеты), политического (гонка сверхдержав в космосе) и развлекательного («Мир Уолта Диснея»). Ее слабый умишко никак не мог предвидеть пришествие этих сил – для овсянки такое было бы равносильно способности предсказать падение метеорита.

Приморская овсянка отнюдь не единственная жертва той переменчивости и неустойчивости, которую приносит деятельность человека. Численность птиц, питающихся насекомыми, снизилась по всему миру – прежде всего из-за сокращения популяций насекомых. Если же рассуждать более широко, то все меньше становится тех птиц, которые, практикуя удивительные и причудливые специализации, умеют выживать лишь одним особым способом в одном и том же неизменном мире{101}. В настоящее время сотни птичьих видов оказались на грани вымирания из-за последствий «великого ускорения», запущенного человеком.

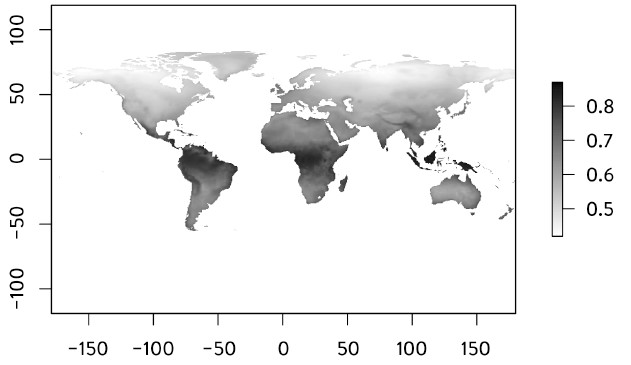

Рис. 6.2. Историческая предсказуемость температур (от года к году). В областях, закрашенных темным, температура меняется незначительно (а следовательно, она предсказуема). Животное, которое эволюционировало, откликаясь на динамику температуры в конкретный год, скорее всего, обладает всеми необходимыми свойствами, чтобы пережить следующий год. В областях более светлого цвета температура в конкретный год не всегда позволяет предсказать температуру следующего года. Птицы с самым изобретательным интеллектом намного чаще процветают именно в этих областях непредсказуемости: в Центральной Австралии, в Северной Африке, в умеренных климатических областях Азии и в Северной Америке.

Когда ребенок строит в ручье запруду из палок, он какое-то время управляет течением воды. Ручей останавливается. Все сухо и под контролем. Но потом вода начинает переливаться через маленькую дамбу. Вскоре бывший ручей уже несется по старому руслу и на миг превращается в бурный поток. Зачастую в своих попытках контролировать все и вся мы привносим в ход вещей переменчивость. Стремясь управлять миром и превратить его в менее вариативный, мы, напротив, в краткосрочной перспективе делаем его более нестабильным – по крайней мере, для некоторых видов. А в долгосрочной превращаем его в более непостоянный для самих себя, ибо множество наших частных решений – выбор машин, на которых мы ездим, путешествий, в которые отправляемся, еды, которой питаемся, количества детей, которых рожаем, – выливается в поток парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу и меняющих климат. И нам стоит задаться вопросом: как же мы собираемся реагировать на эту переменчивость – как ворона или как приморская овсянка?

Размышляя на эту тему, полезно для начала узнать, что, согласно недавним исследованиям, млекопитающие вроде нас не являются исключением из закона когнитивного буфера. Исследование, призванное выяснить, какие млекопитающие с большей вероятностью смогут выжить, оказавшись в регионах, отличающихся условиями от тех, где они эволюционировали, то есть в новых для себя, показало, что наибольшими шансами преуспеть в такой ситуации обладают животные с большим мозгом{102}. В результате оказывается, что млекопитающие, которых мы распространили по миру вместе с собой и которых невольно продвигаем вперед своим стремлением все контролировать, – это животные с изобретательным интеллектом.

Изучая приматов, ученые традиционно уделяют интеллекту особое внимание – во многом это объясняется тем, что люди таким образом пытаются лучше понять самих себя. Мы вопрошаем: «Кто я?» – и за ответами обращаемся к обезьянам. Когда дело касается приматов, все несколько сложнее, чем с птицами или млекопитающими в целом, но все же

Первая сложность состоит в том, что, за исключением видов нашего собственного рода, нельзя сказать, что приматы ушли за границы наиболее предсказуемых в климатическом плане областей Земли. (По этой причине, вероятно, многим видам приматов предстоит несоразмерно пострадать в ходе грядущего изменения климата.) Разумеется, люди – приматы с самым большим мозгом, причем мы живем в самых непредсказуемых климатических условиях. Но изучение самих себя – дело непростое. Четкости нашего восприятия мешает то, что мы выступаем частью истории, которую изучаем: мы рассматриваем предмет с излишне близкого расстояния. Изучение ключевых факторов, повлиявших на эволюцию крупного человеческого мозга, немного напоминает попытки рассмотреть в зеркале собственный затылок: в принципе это возможно, но ракурс будет искаженным. Поэтому гораздо проще анализировать нечеловекообразных обезьян.

У африканских нечеловекообразных обезьян, как и у мозговитых птиц, относительный размер мозга таков, что требует существенных затрат энергии. С учетом сказанного можно выдвинуть два конкурирующих объяснения того, как переменчивость и непредсказуемость климата могут соотноситься с размером мозга, а следовательно, и с изобретательным интеллектом. Первое предполагает, что у приматов, как и у птиц, в непостоянном климате мозг должен увеличиваться в размерах: большой мозг и его когнитивные мощности обеспечивают буфер, защищающий от напастей. Второе объяснение, напротив, исходит из того, что если неустойчивость климата оборачивается дефицитом пищи, то мозг приматов должен уменьшаться в объеме относительно всего тела, так как основательно вкладываться в него будет трудно. По этой версии, эволюция должна привести приматов к сокращению размеров мозга и повышению плодовитости.

Эти варианты можно рассмотреть, принимая во внимание не только размер мозга, но и то, какие возможности мозг открывает перед приматами: например, в какой мере он обеспечивает суточное потребление калорий и питательных веществ, невзирая на причуды среды и климата. Идея здесь в том, что примат, обладающий инновационным интеллектом, найдет способ наедаться досыта даже в трудные времена. Другими словами, умный примат теоретически способен к таким же трюкам, в каких поднаторели мои знакомые серые вороны из Копенгагена. Он ест картошку фри, когда в наличии картошка, и орехи, когда доступны орехи. Недавно ученые проверяли эту гипотезу: констатировав определенные отличия приматов от птиц, они также нашли и заметное сходство. На практике мозг приматов в переменчивом климате по сравнению с климатом устойчивым чаще всего оказывается небольшим – и, следовательно, требует меньше калорий. Такое наблюдение вполне согласуется с представлением о том, что «содержание» большого мозга – дело затратное и порой, когда условия жизни становятся совсем тяжелыми, игра не стоит свеч. Вместе с тем как раз приматы с крупным мозгом потребляют постоянное количество калорий независимо от климатических скачков{103}.

Иначе говоря, в переменчивых условиях приматом можно быть, имея либо небольшой и «недорогой в обслуживании» мозг (а зачастую и некрупное тело), либо же большой мозг, способный к изысканию все новых и новых способов добычи достаточного количества калорий. Среди наиболее склонных ко второму варианту – мартышки, павианы и шимпанзе. Возьмем для примера шимпанзе, о которых у нас больше всего данных: они способны, где бы ни находились, во влажном лесу или саванне, придерживаться одной диеты: они запоминают, где растут плодовые деревья и когда плодоносят. Также шимпанзе пользуются своим мозгом, чтобы изготавливать орудия, позволяющие добывать еду, до которой они иначе не добрались бы, – это водоросли, мед, насекомые и даже мясо. Моя коллега Эмми Келен из Института эволюционной антропологии общества имени Макса Планка недавно показала, что шимпанзе чаще всего применяют орудия там, где условия среды непредсказуемы{104}. Например, в сенегальской области Фонголи эти приматы приноровились добывать мясо даже там, где вообще нет излюбленной добычи: они изготавливали копья и загоняли их в дупла, где спали галаго[12].

Опираясь на такую же изобретательность и способность применять орудия, человеческий мозг эволюционировал, все увеличиваясь в размерах. Со столь крупным мозгом человеку удавалось нивелировать последствия изменчивости природных условий. Это, конечно, не означает, что на эволюцию нашего мозга влиял исключительно климат (точно нет); речь о том, что наша история, как представляется, похожа на истории многих других видов. Мы выбрали торную дорогу.

Закон когнитивного буфера имеет очевидную практическую значимость: он помогает разобраться в том, какие виды будут процветать в завтрашнем изменчивом мире. На фоне постоянного потепления преуспеют виды, которые способны справляться с такими условиями, – те, кто освоил правильные климатические ниши. Теплый и влажный климат будет благоприятствовать видам, чьи ниши предполагают тепло и влажность, а теплый и сухой – видам, ниши которых приспособлены к теплу и сухости. Очень холодный климат придется по душе видам, чьи ниши предполагают сильный мороз, – если, разумеется, в ближайшем будущем на Земле еще останутся зоны крайнего холода. (Но, скорее всего, их не останется.) Что же касается переменчивых условий, то они будут благоприятствовать широкому спектру видов, ниши которых допускают климатическое непостоянство. Новый мир все больше будет превращаться в место для ворон и крыс и все меньше – для приморских овсянок и тысяч им подобных.

Другое следствие этого закона связано не с животными видами, а с человеческими обществами. Как напоминают Марцлуфф и Энджелл, «в древней скандинавской мифологии вороны упоминаются в роли полезных информаторов»{105}, а первые жители северо-западного побережья Северной Америки видели в них «мотивирующую силу». Подобные воззрения разделяли и коренные народы Крайнего Севера. Возможно, проницательность этих мудрых птиц пригодится нам и сегодня. Но как может выглядеть исходящая от них мотивация? Как нам жить по-вороньи?