Книги

Конституция 1936 года и массовая политическая культура сталинизма

В лексиконе нашей словесности появилась новая фраза: идиотская болезнь – беспечность (цитата из Сталина. –

Он был настроен осторожно и скептически:

Ибо, чтобы я ни сказал, все будет истолковано в дурную сторону, во всем увидят стремление опорочить партию, окрестят вылазкой классового врага[177].

Он был прав в своей осмотрительности: за такой критикой часто следовали преследования. 9 октября, на совещании завода «Красное Сормово» в Горьком, когда районный совет докладывал о своей работе, четверо коммунистов раскритиковали работу совета. На следующий день председатель совета Калагаев вызвал этих коммунистов и угрожал репрессиями. Секретарь райкома партии поддержал коллегу по совету и вынес этим коммунистам официальный выговор[178]. Для простых людей, когда их заставляли высказываться на собрании, самым безопасным способом поведения было выражение их лояльности.

Однако послушание не гарантировало функционерам безопасности, поскольку приказы часто противоречили друг другу, партийная линия колебалась, и местные администраторы испытывали давление как сверху, так и снизу. Так что все они справлялись с вызовами как могли. Чечено-Ингушская область приложила максимум усилий для выполнения указаний и показала высокий процент отзывов: в Гудермесском районе 62 депутата совета были отозваны и заменены выдающимися колхозниками. В Левокумском районе 50 процентов депутатов были отозваны[179]. Не менее 559 депутатов были отозваны за плохую работу в Горьковской области, 18,2 процента депутатов в Узбекистане и 15 процентов в Грузии[180]. В целом в ходе кампании 80 процентов всех советов и около 85 процентов всех депутатов отчитались о своей работе избирателям, 21 край и область Российской Федерации отозвали 14 953 депутата; почти треть советов прошли ротацию[181].

Эпизод с инструктажем Калинина и официальной инспекцией был обычным делом. В сентябре 1936 г. одновременно с комиссией Бабинцева Московский комитет партии направил одного из своих секретарей, С. З. Корытного, для инспекции результатов проверки партийных документов в округах. Обеспокоенный вялостью чиновников Таганского района, которые проигнорировали доносы на некоторых сотрудников, он оказывал давление на партийные комитеты: «Если один из этих людей – враг, то твоя волокита – преступление». Таким образом, Центральный комитет подталкивал областные комитеты, которые, в свою очередь, подталкивали районные комитеты, к принятию политических мер – к чисткам[182].

Все эти три инициативы – проверка партийных документов, отчеты в советах и обсуждение конституции – провозгласили целью совершенствование работы системы. Они побуждали избирателей, местные советы и парткомы исключать бездействующих, неэффективных или политически ненадежных сотрудников. Это было частью советского этоса – вовлечение масс в поддержание порядка в новом социалистическом обществе, а донос был обязанностью всех лояльных граждан. Газеты призывали граждан бороться с бюрократизмом, выявлять «врагов» и сообщать о любых проявлениях волокиты или правонарушений. Лидеры партии «использовали… для этих мер язык антибюрократизма, социалистического обновления и массового контроля снизу – призывы получавшие сильный резонанс у населения… Лозунги репрессий тесно переплетались с лозунгами демократии»[183]. Под давлением и угрозами сверху прохладная реакция внизу постепенно набирала обороты и превращалась в оргию доносов и обвинений, которые служили доказательствами преданности. Этот мобилизационный элемент чисток, выраженный в термине «бдительность», имел решающее значение в механизме власти, как того требовал Центральный комитет: «чтобы каждый наш удар был заранее подготовлен политически, чтобы каждый наш удар подкреплялся действиями широких масс крестьянства»[184].

Избирательная реформа и канализирование народного недовольства на бюрократию были попытками очистить и оживить местный государственный аппарат, используя как демократическую ротацию, так и репрессии. Гетти видит избирательную реформу и последующие репрессии как эпизоды в борьбе центра и периферии, приводя собственные слова Сталина: «Выборы будут хлыстом в руках населения против плохо работающих чиновников органов власти»[185]. Как это работало?

Весьма показательным примером этой тенденции стала серия из 30 сельских показательных процессов над местными руководителями осенью 1937 года, описанная Фицпатрик. Тогда областных и сельских чиновников обвиняли в неудовлетворении не государственных, а крестьянских нужд, в злоупотреблении властью, в наложении непомерно высоких норм закупок зерна и произвольных штрафов, замаскированных под «налогообложение» или «государственные кредиты». Они обвинялись в подавлении колхозной демократии, предоставлении колхозникам возможности уехать в города в голодном 1936 году или в принятии возвращавшихся ссыльных кулаков обратно в колхоз, тем самым демонстрируя примирение с «классовым врагом». Тот факт, что на тот момент это была официальная политика интеграции бывших кулаков, никогда не упоминался[186]. Партия проводила контролируемую демократию, когда инициировала судебные процессы на местах для борьбы с произволом, коррупцией, некомпетентностью, а также неповиновением. Каков был результат? Шейла Фицпатрик считает, что это было относительно эффективно: крестьяне выпустили пар своего недовольства и «усиливали свое влияние на выбор и отстранение от должности колхозных председателей»[187].

Кампании 1936 года ставили своей целью улучшение функционирования политической системы. Государство манипулировало обсуждением конституции, направляя ее в желаемое русло, в том числе подстрекая население к борьбе с бюрократией.

6.3. Политическое участие: управляемое и добровольное

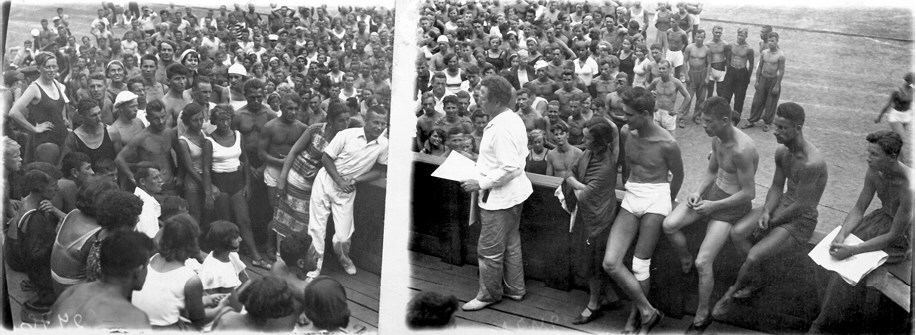

Ключевыми мобилизационными мероприятиями вокруг конституции стали публикация проекта в газетах 12 июня, митинги на предприятиях и в организациях, проработка текста в кружках и внеочередной VIII съезд Советов, открывшийся 25 ноября в Москве. Кульминацией съезда стал доклад Сталина о проекте конституции, транслировавшийся по радио на всю страну.

Историки обычно подчеркивают обязательный характер участия в советских мобилизациях. В 1980-х годах политологи пришли к выводу, что политическое участие в СССР было преимущественно ритуальным как для правителей, так и для граждан, поскольку оно не влияло на решения правительства, а выполняло функции по воспитанию лояльности и интеграции. Тем не менее, уже тогда некоторые авторы признавали, что осмысленное участие все же имело место, часто поперек мэйнстрима[188]. Позднее исследования в области культуры, антропологии и школа субъектности поставили под сомнение представление об участии в политической жизни как о чистом маскараде: они нарисовали более нюансированную картину. В научных дебатах о практике сопротивления и социальной мимикрии школа субъектности указала на практики потребления идеологии и сознательного построения советской идентичности[189]. Алексей Юрчак смещает акцент с содержательного измерения избирательного ритуала (наличие одного или нескольких кандидатов) на перформативное измерение: участвуя в ритуальных актах, гражданин воспроизводил себя как «нормального» советского человека в системе политических отношений[190]. В стремлении государства контролировать поведение и мышление своих граждан Карен Петроне[191] и Сергей Екельчик также отмечают акцент не на содержании, а на форме участия (тотальность участия в случае конституционной кампании). В любом случае, партийное государство не могло контролировать убеждения граждан так же эффективно, как их присутствие на собраниях. Описывая различные формы участия и их мотивацию, я утверждаю в этой главе, что даже на фоне известной массовой пассивности, абсентеизме и контроле публичной сферы с организованными выступлениями, ритуалами и энтузиазмом, кампании позволяли некоторую степень автономного выражения – как публичного, так и скрытого. В 1930-х годах первое советское поколение в силу молодости еще не исчерпало свои резервы доверия и энтузиазма. Старшее поколение еще не устранилось от дискуссии, так как не воспринимало государственный официальный дискурс как должное и единственно возможное; для народа авторитарный дискурс еще не окаменел, как в эпоху позднего сталинизма. Сохранялась еще вера в изменения. Все это оставило возможность для конструктивного участия, переговоров и заинтересованного вклада в дискуссию о конституции.

Характерной чертой этих мероприятий был чрезвычайный режим мобилизации, свойственный всей советской межвоенной политике. Большевики, противостоявшие всему миру своим социалистическим проектом, даже после окончания гражданской войны воспринимали свое положение как постоянную чрезвычайную ситуацию, которая легитимировала в мирное время такие практики военного времени, как мобилизация, приостановление действия законов, массовые операции, экспроприации, захват заложников, депортации и концлагеря. Признаком такого чрезвычайного или аварийного режима стали массовые митинги в ночное время. Выступление Сталина о конституции на VIII съезде началось в 17 часов 25 ноября в Москве и транслировалось в прямом эфире во Владивостоке в полночь 26 ноября (с семичасовой разницей во времени). Газеты сообщали, что жители Советского Дальнего Востока в ту ночь не спали и слушали голос любимого вождя на своих предприятиях, на уличных митингах или дома[192]. Ленинградские и киевские рабочие организованно прослушали текст конституции, переданный по радио в 11 часа вечера. Это не было уникальным случаем. Объявление о новой кампании государственного займа транслировалось по радио в 19:00 1 июля 1936 года, после чего последовали митинги на заводах и фабриках. В 11 часов вечера работники вечерней смены, вместо того чтобы идти домой спать, демонстрировали свой энтузиазм в актовых залах предприятий, внося в фонд государства свою месячную зарплату. Собрания комсомольцев иногда созывались в государственные праздники – в личное время работников. Очевидно, что этот ночной режим был для организаторов митингов способом продемонстрировать свое усердие в мобилизации. В более общем культурном плане это было драматическое вторжение государства в частную сферу и в личное, даже интимное, время. Такой стиль соответствовал модели военизированных отношений между советским государством и обществом и пароксизмальным попыткам большевиков установить контроль над обществом – даже над временем сна и отдыха.

В 1920–1930-х годах правительство решало любые кризисные ситуации так, как если бы оно находилось в состоянии войны и воспроизводило постоянное чрезвычайное положение. Опасения иностранной интервенции практически в любой момент порождало регулярные военные тревоги, наиболее значительные в 1923 и 1927 годах, и милитаризацию экономики, сознания и всего уклада жизни. Массовая мобилизация относится к тем методам военного времени, с помощью которых государство управляло обществом теперь уже в мирное время – экспроприация, надзор, каталогизация и, наконец, внеправовая практика и массовые репрессии. В атмосфере осажденной крепости важной функцией всех мобилизационных кампаний было перенапряжение всех ресурсов, в том числе и человеческих, и направление их на достижение главной цели – построение сильного социалистического государства в кратчайшие сроки. Джон Скотт, молодой американец, работавший в Магнитогорске сварщиком в 1930-х годах, передал в мемуарах атмосферу чрезвычайщины:

С 1931 года и позже, Советский Союз находился в состоянии войны, и люди проливали кровь, пот и слезы. Были жертвы – раненые и убитые, женщины и дети замерзали до смерти, миллионы голодали, тысячи были приговорены военным трибуналом и расстреляны в ходе кампаний по коллективизации и индустриализации. Могу поспорить, что только в битве за черную металлургию Россия понесла больше потерь, чем погибло в битве при Марне. Все тридцатые годы русский народ жил в состоянии войны[193].

Основным требованием любой мобилизации было массовое активное участие в кампании. Активное, информированное и ответственное участие граждан в общественной жизни является необходимым условием демократии[194]. В России массовое политическое участие достигло своего апогея в 1917 году во время выборов в Учредительное собрание. Хотя демократия подразумевает добровольный характер участия, в СССР в условиях давления и манипулирования сложился особый формат участия. Эффективное массовое участие в принятии решений изменило свой характер в 1920-х годах, шаг за шагом ограниченное и подавленное партией, по мере того как демократические органы, такие как советы, профсоюзы и заводские комитеты, были лишены возможности принимать решения. Сложилась новая система отношений партии и общества: публичная демонстрация поддержки режима в обмен на определенные вознаграждения, привилегии или продвижение[195]. В итоге, в течение десятилетия наблюдалось снижение явки избирателей на выборы советов, особенно в 1922–1924 годах, рост абсентеизма, упадок сельского самоуправления и закрытие общественных объединений. Когда политическое участие принимало оппозиционный или независимый от государства характер – например, забастовки рабочих, крестьянское движение за создание союзов[196], неблагоприятные для большевиков результаты выборов в советы в 1927 году (которые были в конечном итоге отменены) – такая политическая деятельность подавлялась либо путем репрессий, либо путем насаждения подконтрольных государству псевдо-образований. Такими псевдоорганизациями были комитеты взаимной помощи в селах вместо традиционной сельской общины, обновленческое течение в православной церкви для раскола и ослабления ее иерархии, а в культурной сфере – творческие союзы или заказное производство псевдофольклора[197]. В 1930-е годы, когда общественные объединения перешли под государственный контроль, некоторые острова низовой политики все же выжили, хотя и в ограниченных полуподпольных формах.

Когда проект конституции был опубликован 12 июня для общенародного обсуждения, граждане уже были хорошо вышколены и подготовлены к советскому режиму участия. Согласно советскому этосу, каждый истинный советский гражданин, Новый Человек, должен «проявлять активность и гражданское участие»; неучастие было признаком нелояльности[198]. Давление сверху переплеталось с тактикой социальной мимикрии и конформизма внизу. Рабочие и крестьяне осваивали правила повседневной политической жизни и принимали как повинность участие в массовых общественных мероприятиях. Но, как мы увидим, вместе с карьерными и личными интересами и послушанием, мотив осознанного заинтересованного участия в принятии государственных решений у граждан также присутствовал.

Кто был авторами комментариев в ходе дискуссии? Определить, к каким социальным, возрастным, гендерным и этническим группам они принадлежат, нелегко. Положение авторов не всегда указывались в отчетах ЦИК или ОГПУ и отсутствовали в скудной статистике, хотя обычно указывались в письмах. Текучесть социальной идентичности в этот период способствовала возникновению неопределенности: например, в социальном статусе автора дневника Андрея Аржиловского – крестьянина, узника, рабочего. Создается впечатление, что большинство комментариев исходило от крестьян, отражая их преобладание среди населения и политическое пробуждение в 1920-х годах и до начала 1930-х. Интеллигенция и служащие также были хорошо представлены в дискуссии. Хотя рабочие были грамотнее крестьян, они были меньшей группой, и от них поступало гораздо меньше комментариев. Такой социальный состав тех, кто внес свой вклад в дискуссию, объясняется, во-первых, деклассированием рабочих в 1920-х годах, во-вторых, вхождением крестьян в рабочий класс в 1930-х годах с их низкой квалификацией и маргинальным сознанием. Рабочий Путиловского завода в Ленинграде в 1930 году жаловался: «Высококвалифицированных рабочих больше нет – куда они делись?»[199] Этот социальный процесс был назван Давидом Хоффманом «окрестьяниванием» городов, а Моше Левиным – «архаизацией» культуры. Мы также слышим голоса женщин, хотя и немногочисленные: домохозяйки, например, требовали права выдвигать кандидатов в советы. Женщины колхозницы были хорошо представлены на страницах газет, явно отражая политически корректные пропорции авторов, но гораздо меньше женских голосов было в сводках НКВД или ЦИК. До сводок дошло очень мало голосов советских национальностей, за исключением украинцев. Национальные вопросы практически отсутствуют в сводках, за исключением некоторого недовольства по поводу предоставленного конституцией права республик на выход из состава союза. Таким образом, среди комментаторов преобладали мужчины, русские и украинцы.