Книги

Колумбы росские

Моряки, вскочив, испуганно уставились в неузнаваемо искаженное муками лицо.

— Погодите, полежу… — Петр, задыхаясь, выдавил простые слова, кряхтя нагнулся за трубкой и, одной рукой прижимая к камзолу листок с недочитанной инструкцией, другой нетерпеливо махнул Апраксину. — Ступай с ними к Нартову… Покличу скоро…

Он проводил моряков страшным от обессиливающих страданий взглядом. Вот вразвалку, словно по корабельной палубе в непогоду, удалился Беринг… четко прошагал Чириков… медля, попятился к двери и скрылся за ней расстроенный генерал-адмирал. Так нехотя уходила жизнь.

Корчаясь громоздким телом, Петр сунулся на кровать.

За окнами кабинета угасал день.

Воскресенье, 7. Поутру, не доезжая до Вологды за 20 верст, получили известие о кончине Е. И. В. Петра Великаго чрез посланнаго из Санкт-Питербурха к генералу-лейтенанту Чекину…»

СЕКРЕТНЫЙ ВОЯЖ

«Юрнал бытности»

Семь раз прозвучало в окрестных сопках эхо прощального салюта двух корабельных пушек. Попутный ветер, певуче гудя в струнах такелажа, выгнул холщевые паруса, чуть накренил перегруженную лодию[22] и лениво повлек ее вслед за флагманским ботом. Нескончаемой, до горизонта, поймой раздались плоские берега Охоты. Радужно искрясь под солнцем, кое-где подернутые полуденным маревом, болотистые луга лавой малахита затопили приустьевую равнину. Волны некошенных от века трав вздымались к черным скалам снежного хребта, окаймляющего равнину на западе. Там, в излучинах, на грани лугов и стеклянной спирали реки затерялись древние строения Охотского острога, некогда заложенного опытовщиком Семеном Шелковниковым у выхода в загадочный Восточный океан: одиннадцать кособоких изб промышленных людей, царев амбар с мягкой рухлядью[23], тесное кружало, загороженный высоким тыном двор ясашного приказчика, два барака, возведенные служителями первой экспедиции Беринга, да часовенка с похилившимся крестом на ребристом, обомшелом в пазах, куполе. Блинчатые шатры чумов, раскинутых кочевыми эвенками и ламутами, разноцветными кочками пестрели на пойме. Рыжими лишаями расползлись по ней стада оленей. Их ветвистые рога были похожи издали на затейливый частокол, коим кочевники обнесли свои походные жилища.

Несколько диковинных вершников провожали экспедицию до устья. Служители, приводя в походный порядок загроможденную пожитками палубу, с любопытством разглядывали восседающих на оленях ламутов, их прокопченные солнцем безбородые лица, одежды из звериных шкур, островерхие шапки, отороченные яркой камкой.[24] Дикое гиканье неслось навстречу нарастающему шуму морского наката. Олени, мотая рогами и задрав куцые хвостики, гуськом мчали всадников вдоль берега наперегонки с лодией до тех пор, пока путь им не преградила дресвяная коса.

На ней, разделяя реку и море, клокотали вечные буруны. В неумолчном гуле прибоя на миг потонули все звуки; когда же лодия, повинуясь кормщику, проскользнула в неприметный глазу коридор меж бурунами и, обогнув косу, выбралась на простор Ламского[25] моря, истошные вопли всадников затерялись в хоре голосов, рожденных водным раздольем.

Дощатые борта лодии тягуче заскрипели. Шальная волна гулко ударила в бушприт, взметнулась над ним и каскадом освежающих капель брызнула в позеленевшие лица служителей.

— Держи гардевинд[26], Андрей Буш! Аль не протер зенки и Бахуса зришь?! — вспомнив пьяную предотвальную ночь в острожном кружале, сурово прикрикнул на кормщика из пленных шведов седоусый мореход Кондратий Мошков.

Буш виновато заморгал белесыми ресницами и всем телом налег на румпель.

Лодия плавно свернула и, переваливаясь с волны на волну, взбираясь, падая и снова карабкаясь на подвижные холмы зыби, поплыла прежним курсом в кильватер флагманскому боту.

Гигантской чашей расплавленного олова дымилось вокруг кораблей серое море. Неподалеку от лодии играл кит. Он пускал высоко в небо прозрачные фонтаны и, шумно вздыхая, без устали сверлил волны черной, словно отполированной, тушей. Над китом, картаво галдя, вели хоровод охрипшие чайки.

Томясь и страдая от качки, служители хватались за все, что попадалось под руку, шептали молитвы и тоскливо поглядывали за корму. Земля быстро таяла в солнечном блеске, еще близкая и уже недосягаемо далекая, постылая до минуты разлуки с ней, а теперь недоступно желанная каждому из служителей, несмотря на терпкую горечь воспоминаний: слишком много неизгладимых до смерти больших бед и маленьких радостей было связано с этой неровной молочно-синеватой полоской на горизонте. Она вобрала в себя бытие знакомого мира, девственную глухомань таежных джунглей величайшего из материков, бесконечные плесы пустынных сибирских рек, заросшие старинные тропы казаков-опытовщиков к берегам Восточного океана, уставленный могильными вехами тернистый путь, о котором Витус Беринг, рапортуя перед отплытием, кратко отписал в Адмиралтейств-Коллегию: «… идучя путем, оголодала вся команда, и от такого голоду ели мертвое лошадиное мясо, сумы сыромятныя и всякия сырыя кожи, платья и обувь кожаныя…» У перевала близ реки Юдомы навсегда остались лежать в мерзлой земле северо-востока заезжий искатель фортуны штурман Моррисон, геодезист Лужин, восемь якутских солдат и два плотника с Адмиралтейской верфи Санкт-Питербурха. Шестьдесят пять новых крестов желтели на таежных пригорках между Якутском и устьем Охоты — недолговечные памятники жертвам голода и цынги, принесенным Первой Камчатской экспедицией задолго до начала морского вояжа к таинственному Анианскому проливу. Никому не довелось сосчитать тех, кто не выдержал испытаний, положенных на долю исследователя, и предпочел бежать из экспедиции на верную гибель в тайгу, нежели плыть на край света в неведомый океан за Камчаткой и судорожно изгибаться над бортом в жесточайшем припадке морской болезни.

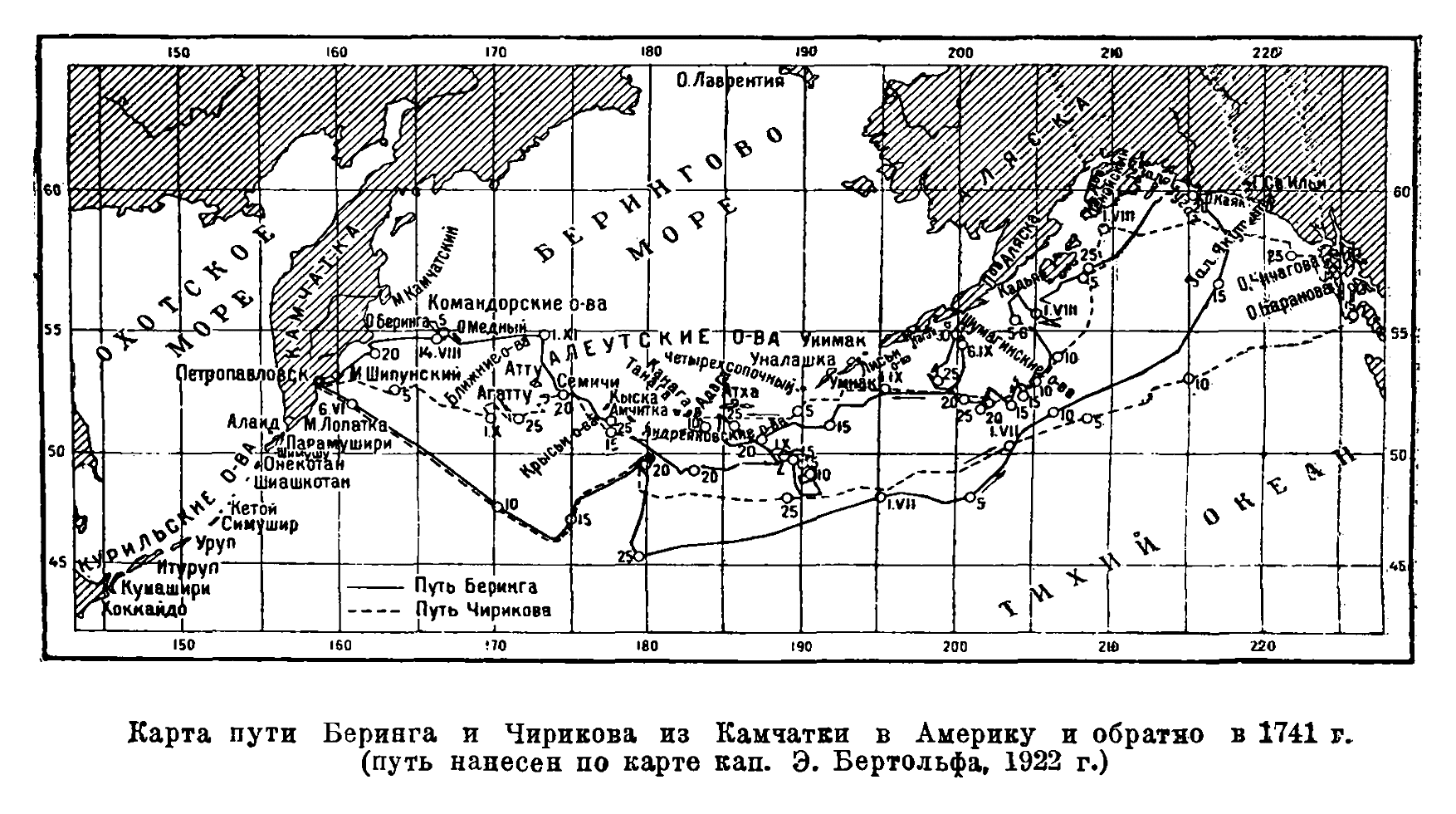

Карта пути Беринга и Чирикова из Камчатки в Америку и обратно в 1741 г. (путь нанесен по карте кап. Э. Бертольфа, 1922 г.)