Книги

Джентльмен Джек в России

На станции Дарьял солдаты проверили паспорта. Пришлось накинуть четыре рубля за двенадцать лошадей (вместо шести, записанных в подорожной). Потом немного погуляли. Места были древние, описанные еще Плинием. Напротив поста, на скале, разглядели обломки той самой сказочной крепости, в которой жила Дариала, прекрасная царица и жестокая атаманша. Она устраивала набеги и держала в страхе округу.

Оставшийся путь до ночевки был спокойным, приятным, располагавшим к научным наблюдениям: «

Пока Анна строчила геологические заметки, Георгий, взобравшись на телегу, груженную багажом, уютно растянулся, закрыл глаза от удовольствия и теплого солнца и замурлыкал что-то протяжно русское. Домна хохотала, сидя рядом. Последнее время она вообще часто смеялась или вдруг беспричинно срывалась на плач — Листер думала, что виной кавказские горы, усталость и страх черкесов. Погода была как Домна — нервная, капризная и переменчивая. Солнце вдруг скрылось, подул ветер, заморосил дождь. Острые снежные льдинки неприятно покалывали лицо. Буйный воинственный Терек притих. Горы спрятались под шапкой плотного сизого тумана. Цвета потухли. Все стало сырым и серым, даже воздух. Было тяжело дышать.

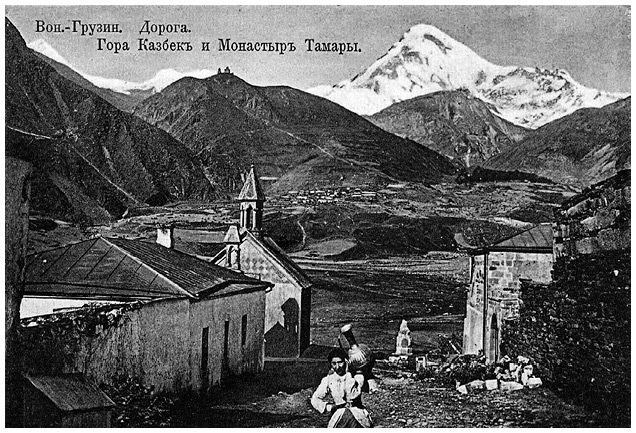

В напряженной гулкой тишине, едва разбирая в сумерках путь, они добрались до Казбеги. Село и знаменитая вершина, о которой Анна пока только мечтала, носили имя князя Казибега, хозяина этих мест. Здесь обыкновенно останавливались на пути из Владикавказа в Тифлис. Станция была чистой, ухоженной, с несколькими деревянными домами в европейском стиле (косые дорические колонны, мезонин, белые оконные рамы). В духанах поблизости жарили шашлык из баранины и в прокопченных черных казанах готовили жирный пилав.

Энн и Анна заняли крохотные теплые комнатки. Хозяйством управляла дама средних лет, бледная, бесцветная, неулыбчивая, но работящая — согнувшись и заложив по-кавказски руку за спину, она с утра до ночи мела и намывала полы. Ее мужа, распорядителя гостиницы, все величали «наш маршал», хоть был он всего лишь унтером. Вечером хозяйка принесла самовар, приготовила чай. От нечего делать разговорились. Оказалось, она полячка, приехала сюда с мужем, тяжелой работы не боялась, места эти полюбила. Все было хорошо, покуда она не попала в плен — в самое логово кровожадных черкесов… В дальней комнате упала миска — Домна охнула, запричитала. Анна ее уняла, прикрикнув, а хозяйке быстро налила чашечку чая, пододвинула сахар — ей хотелось послушать о плене. Рассказ женщины Георгий перевел слово в слово: «

Пока хозяйка говорила, Домна тихонько выползла из закутка, встала у дверного проема и, приложив ладонь ко рту, слушала — качала головой, вздыхала, всхлипывала. Под конец не выдержала — расплакалась: она хотела домой, в Москву, ей было здесь страшно, тошно, всюду горцы, ее непременно схватят где-нибудь по дороге, и никто, никто не защитит. Беда, беда, ой беда. Георгий ее увел. Анна перевела разговор на местные лавки, цены, пейзажи. А вот еще им говорили, что церковь где-то здесь старинная есть…

Утро началось с чистого листа в дневнике, серебристого тумана за окнами, семи градусов тепла на термометре Анны и бодрого кавказского завтрака — лепешек, сыра, горячего чая. До отъезда оставалась пара часов. Одевшись, подруги вышли на прогулку. Слева, за речкой, сутулились серые сакли. Под ними, над ними, сквозь них пробивалась трава, на крышах лежал буро-мшистый гравий. В утренней сырой полумгле лачуги казались доисторическими пещерами. В них жили люди-троглодиты, дикие, боязливые, в мезолитическом оборванном рубище. «

Снег, казавшийся здесь белее, чище, стеснительно прикрывал нагую бедность Казбеги. Живописные виды отвлекали педантичных туристов от смрадного сельского быта. При Александре I в селе поставили кирпичную церковь в честь святого Николая. Окруженная печальными серыми саклями, она была похожа на опрятную холеную барыньку, у которой послушные нищие робко просили подаяние.

Подруги поднялись по тропинке выше — на заснеженное каменное плато, откуда в хорошую погоду открывался вид на башню Гергети и церковь Святой Троицы времен царицы Тамар. Было тихо. Где-то внизу шелестел присмиревший Терек. Горы спали, и в такт их дыханию медленно плыли, от вершины к вершине, туманные легкие облака, счастливые сны Кавказа.

Анна ждала, щелкала крышкой часов — к полудню туман разойдется, они увидят храм. И облака расступились строго по расписанию. Солнце выглянуло. Вытянулись дремотные изумрудные тени. Вдали, на крутом холме у снежного нежно-голубого Казбека, замаячили два черных силуэта — церкви Святой Троицы и колокольни.

Энн открыла альбом, зашуршала карандашом. Она спешила — кавказская природа капризна, иллюминация скоро закончится. Анна поднялась выше и в блаженном одиночестве наслаждалась дивными, торжественными, печальными минутами абсолютной, совершенной вселенской красоты. Кругом — сизые, синие горы в быстрых тенях облаков, в золотистых бликах нездешнего солнца — суровые, мудрые, тихие, изрезанные каменными морщинами, бесконечными ломаными линиями своей заоблачной, вечной жизни. Как среди них было хорошо, как покойно и тихо.

Энн стояла ниже. Она все еще рисовала — маленькая, хрупкая, беззащитная среди царственных, чужих ей вершин. Анне вдруг стало ее жалко до слез, эту милую, очаровательную, впечатлительную, терпеливую женщину, миниатюрную, трогательную, похожую на послушного, никем не любимого ребенка. Но был ли смысл в любви? Что вообще такое любовь? Наверное, ничто — фикция, фрикция, бесполезные действия, пошлый хаос, мельтешение блеющих людских стад у подножия вечного одиночества. Теперь Анне казалось, что и она была презренной слепой овцой — отдавалась страстям, примитивным инстинктам, похоти. К чему все это было — эти Элизы, Луизы, Марии, Марианы, Софьи. Ей уже пятьдесят. Она стареет, дурнеет. Она никому не нужна. Мариана — призрак. Княгиня Радзивилл — призрак. Она влюблялась в призраков. Они появлялись и исчезали, как неверные, губительные зеленовато-серые туманы. Настоящими были только горы — грубые, безразличные, беспощадные — как жизнь. И посреди этой жизни, словно эта церковь и звонница, стояли они, Анна и Энн, трагично одинокие, вместе, но врозь. Между ними всегда было расстояние. Впрочем, быть может, именно в этом расстоянии сокрыта божественная гармония с ее глубокой печалью и неизъяснимой, неразгаданной певучей меланхолией, столь созвучной хрупкой, беззащитной фигурке Энн? Анне вдруг так захотелось подойти к ней, крепко прижать, не отпускать. Но она заглушила подступавшие слезы, тяжело вздохнула и осталась упрямо стоять там, где была, — одна, на вершине, на вечном, неразрешимом, фатальном расстоянии от той, которую она любила, возможно.

Монастырь Тамары

Энн закончила рисунок. Солнце потухло. Церковь исчезла в облаках. Они вернулись в гостиницу. Анна ничего не сказала подруге. И не обняла. И даже не призналась, что прошлой ночью снова позорно «

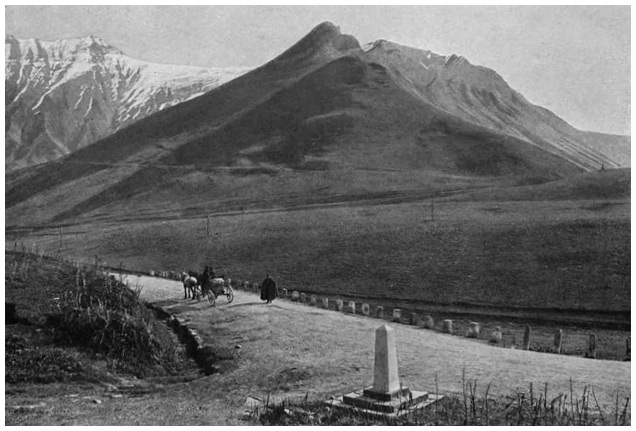

Из Казбеги выехали в два часа дня. Энн снова клевала носом над какой-то глупой книжкой. Анна, распахнув дверь кибитки, ловила на карандаш живописные виды и считала деревни: «

«

От Коби начиналась дорога на Крестовый перевал, самую высокую и трудную часть пути. В шесть утра приготовились к отъезду — сани с багажом, за ними Энн и Анна в одной кибитке и прислуга в другой. Им назначили в проводники офицера и целых семнадцать казаков — в горах все еще лежал снег, недавно сошла лавина, и повозки, возможно, придется тащить волоком или переносить на руках. По дороге на пару минут остановились — офицер побежал к странной бело-рыжей залысине у подножия горы — лечебному травертиновому источнику. Анна осторожно глотнула из предложенной фляжки: «

Они поднимались по узкой скользкой дороге, между горами и пропастью. Лошади еле тянули, ямщики орали, проводники изо всех сил толкали повозки. Снег становился все глубже. Пришлось выйти из кибиток и брести пешком. Солнце скрылось. Ветер усилился, пронимал до самых костей, ослеплял, обсыпал колким ледяным крошевом. Чуть в сторону — и провалишься по колено в снег. Анна ерзала альпенштоком, выстукивала путь вперед, держа за руку закутанную в меха готовую расплакаться Энн. Все выше и выше. И ничего вокруг — ни лачуг, ни башен, ни реки. Лишь камни, снег и сиплые крики проводников. Листер чувствовала неприятное морозное покалывание в пальцах и ноющую усталость, как тогда, в Пиренеях, когда она шаг за шагом медленно двигалась к своей капризной красавице, Потерянной горе. Теперь Пиренеи казались картинкой с конфетной коробки леди де Ротзей. Кавказская природа была жестче, злее, честнее. Здесь шла настоящая война — люди люто бились с природой.

Крестовый перевал

В девять утра почти вслепую, обессиленные, дотащились до вершины. И погода снова переменилась. Ветер неожиданно стих. Показалось солнце. Сизые туманы, словно змеи, притаились у подножия гор, шипели, извивались кольцами. Слева от дороги Анна увидела крест с надписью, гласившей, что его поставили в 1824 году на самой высокой точке. Он дал название всему перевалу.