Книги

Джентльмен Джек в России

Над кривыми столиками сутулили ватные спины торгаши — грузины, армяне, персы, русские, турки. Хлебали бурду из глиняных плошек, опрокидывали в глотки обжигающую чачу, заедали лепешкой и сосали из мутных стаканов черное, как кровь, вино. Воздух был смраден и густ от горячей прогорклой еды, кислых распаренных тел, крепких напитков, от гогота и жирной увесистой брани.

Анну никто не заметил — все были заняты своим вином и харчами. Она продралась сквозь ватные спины, протиснулась через смрад в глубину преисподней, где призывно желтела свеча и дьявольского вида духанщик цедил из ноги бурдюка в кувшины тягучую магму, кровь Вакха. Она бросила по-грузински, взяв самую низкую, мужскую ноту: «Ghvino! Вина!» Духанщик вперил в нее острые, словно хевсурский кинжал, черные как уголь глаза. Его смуглое, бронзовое лицо рассекали морщины. Серебристая щетина доходила до самых бровей. Чертячьи острые уши покрывал белый пух. Из-под серой войлочной шапки свисали влажные от пота пепельные пряди и вились змейками по вискам и лбу. Он ничего не сказал — лишь презрительно, словно блуднице, кинул глиняную полную крови чашу. Анна отошла в спасительную тень, в углу нащупала валик, присела, прильнув к прохладной стене. Густое смолистое вино медленно колыхалось, было боязно его пригублять. Листер закрыла глаза, выдохнула и глотнула. Тяжелое, округлое, тягучее, словно смола, вино обволокло нёбо. Оно отдавало нефтью и кахетинской прелой землей. Едва справившись с тошнотой, Анна сделала еще глоток и еще. Теперь она почувствовала вкус терпкой крови, сладковатый, телесный, осенний. Еще глоток — и потек чистый мед, густой, пахучий, фруктовый, с острыми травами, жгучим аджарским перцем, сушеной персидской вишней, пряными ароматами раскаленного тифлисского солнца.

Вино раскрывало себя, медленно, словно танцовщица, сбрасывало одно за другим покрывала, все теплее, все изысканнее, все желаннее и слаще. Голова приятно гудела, мысли лились и кружились шелковым палантином, сплетались с телесными звуками сумрачного духана. Все было словно в дымке — где-то далеко гудели пройдохи-торговцы, кто-то тихонько пел. Споря с пискливой ореховой дудкой, заиграла вдруг скрипка и стихла. Ноги отяжелели, голова сильно кружилась. Анна тяжело поднялась, кивнула дьявольскому духанщику, кое-как завернулась в плащ и неуклюже потянулась к выходу, натыкаясь на столики, ватные спины, спотыкаясь о мягкие бурдюки, или то были кейфующие пропойцы — она не разобрала.

В воздухе сладко пахло южным вечером. Воздух тихо лиловел, звенел. Сиреневая пелена нежнейшей восточной органзы уже покрыла горные склоны. На западе рдел закат. Святая гора Давида и крепость Нарикала, древние тифлисские великаны, торжествовали над поверженным солнцем, и в их длинных пурпурных тенях засыпал упокоенный город. Анна нетвердо плелась в отель, и с каждым шагом, будто по волшебству, зажигались в домах фонарики, и в лиловеющем вечере охристыми вспышками повисали задорные крики игравших где-то в нарды торговцев.

Было 7 часов 46 минут. Стемнело. Стало загадочно и уютно, как в театре, когда в зале уже осторожно погасли огни, но еще не поднялся занавес. Город затих, будто ожидая чего-то. Анна шла на ощупь по мягкой, пыльной улице, туда, где в текучих шелковых складках южных сумерек мутно мерцали фонари Эриванской площади.

Стеснительная молодая луна пряталась в чадре из сиреневой органзы и мерно покачивалась в такт нерожденных еще, невыплаканных строф о любви. Голова легко кружилась. Приятно мутило от терпкого вина. Было больно, и грустно, и сладко от этой трагичной, бархатной, невыразимой ночи, бледной тихой луны, фиолетовых звуков засыпавшего города, от вспыхнувших вдруг первых звезд, серебряных слез вечно печального неба. Душа сладко ныла, душа пела в унисон заунывной, длинной, как восточная дрема, мелодии, которую тянула, гнусавя, захлебываясь от плача, персидская дудка-зурна где-то высоко, над домами, над заколдованным тихим Тифлисом. Душа, в раю рожденная, душа, для меня предуготованная, где ты? О тебе, бесценная, пою я. От тебя этой ночью ожидаю я жизни.

Звуки вытягивались, кружились, сплетались в танце, застывали в темнеющем теплом лиловом небе прихотливой серебряной вязью, в которой невидимый музыкант-зурнаджи скрыл невысказанные чувства, прозрачную, как горный ручей, светлую, как лунная ночь, печаль и нежную истому своей любви, вечной, как это небо, о бессмертная моя. От тебя, весна цветущая, луна юная, от тебя ожидаю я жизни.

Зурна стонала, срывалась на жалостливый фальцет. Зурна плакала, и ее медвяные слезы обращались в золотые фонарики — они вспыхивали один за другим на плоских крышах домов — это люди выходили послушать музыку, поговорить, вдохнуть пьянящий прохладный воздух тифлисской сказочной ночи. Так здесь поступали веками. Это была древняя традиция города.

Рядом с Анной, справа, над черным провалом заснувшего богатого дома, вдруг ожили и заиграли, словно светлячки, три пестрых стеклянных фонарика. Резвились, хохотали цветными стеклами — три молодые озорные грузинки выбежали на крышу, привлеченные далекой грустной мелодией и романтичной полной луной. Фонарики покружились и опустились на пестрый, вспыхнувший всеми цветами Востока, ковер. Девы расселись на подушках, скрестив по-турецки ноги. Они были очаровательно разоблачены — их хрупкие тела едва скрывали полуночные длинные шелковые рубахи. На плечи одной, самой юной, прекрасной и бледной, была наброшена легкая, словно счастливый сон, воздушная вуаль с тысячью блесток, тысячью тифлисских лун, переливавшихся острыми искорками и вторивших несдержанному смеху юной феи. Грузинки сидели, хохотали, щелкали пальцами и тихонько качались в такт вившейся по ночному небу мелодичной прихотливой мольбе. Роза заснеженных гор, свежая, юная. Сокровище Гулистана, богами возлюбленная. Приди ко мне. К тебе взываю. От тебя жду я жизни, любовь моя.

Плач зурны растревожил отзывчивое сердце барабана-дхола — в темноте загудели его удары, и в такт им запели глухие струны старинной скрипки-кемана. Три грузинские девы, хохоча, поднялись, раскинули руки и легонько, на цыпочках, оборачиваясь влево и вправо, закружились, бесшумно, покорные ритму любовного плача. Упоенная терпким вином, о красавица, с ума сводящая, звезда бессмертная, приди же ко мне, любовь моя.

Сердце дхола колотилось сильнее, слышнее. Надрываясь, ревела, стенала зурна, и ее арабская вязь серебряной лентой вплеталась в густые волны оранжевых звуков старинной скрипки-кемана. Все быстрее танцевали грузинские девы. Самая юная и прекрасная стала в центр, закрыла глаза и завертелась, все быстрее и быстрее, поднимая изящные руки к полуночному мудрому небу, к которому обращали свои исповеди и сердца невидимые музыканты. Твой образ светлый сияет, улыбка твоя пьянит, как вино. Ты луною взошла на небосводе, о любимая. Не мил без тебя белый свет. Не желаю богатств я, ни славы. Хочу лишь улыбки твоей, лишь прильнуть к устам твоим жажду. Жизни жду от тебя, о любовь моя.

Девы кружились быстрее, не касаясь земли, становились все легче, выше, бесплотнее. Гурии Гулистана, оборотни джаханнама, ангелы Боттичелли, любовь моя. Их одежды мерцали в лунном призрачном свете, наполнялись нежной прохладою ночи, дышали с нею единым дыханием, плыли по небу и медленно таяли в танце. Три девы, три тени поднимались все выше, над саклями, над старым спящим Тифлисом и притихшими черными скалами, над бренным, уставшим, отяжелевшим миром, давно разучившимся грезить. И танцуя, крутясь, возносились туда, где плакало звездами небо и луна по слогам разбирала арабскую вязь серебряных строф о любви. Богом избранная, Богом воспетая, звезда звезд, рисунок творца, с душой расстаюсь, когда о тебе мечтаю, так желаю увидеть тебя, о любовь моя. Напиток страсти пьянее вина и сладостнее щербета, все слезы в нем, все стенанья мира в нем. Возлюбленная, молю, приди же ко мне.

Ночной теплый ветер задул фонари. Гурии воспарили и вдруг рассеялись в фиолетовой мгле. Лишь дудка-зурна тихо ныла в ночи. И небо в шелковой туманной чадре мерцало тысячью блесток, тысячью лун, освещавших чело самой юной и самой прекрасной из дев.

Жизни жду от тебя, ты — любовь моя…

Голова приятно кружилась. Подташнивало от вина. Две луны, два тусклых золотых фонаря качались и множились вдали, над пыльной пропастью площади. Вместе с ними раскачивался циферблат карманных часов — один круг делился на два, на три, и цифры пускались в неистовый хоровод вокруг дрожавших сцепившихся стрелок. Анна с трудом разобрала, что уже двенадцать. Дьявольский город. Волшебный город. Пристанище бледноликих бестелых ангелов. Тифлис серебристо вздрогнул полуночными колоколами. И затих.

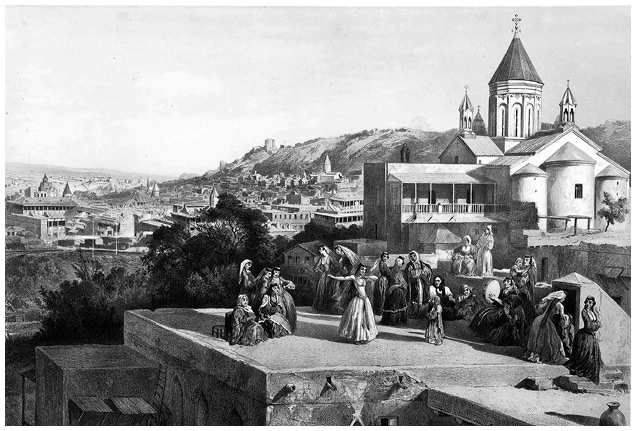

Тифлис, террасы. Грузинки на крыше. Рисунок Г. Г. Гагарина. © «Государственный музей Л. Н. Толстого»

Все это, впрочем, блажь. Фикция. Болеутоляющее для слабых сердец. Чертовски раскалывается голова и хочется спать. Нуль часов 22 минуты — вот непреложная истина, упрямый факт, заверенный хронометром жизни. Все остальное — вздор. С этими мыслями Анна доплелась до гостиницы, поднялась в номер, быстро по привычке разделась. И заснула по часам — в нуль часов 32 минуты.

В ту ночь ей снилась Персия.

«

Сопровождать их вызвался переводчик месье Каон: «