Книги

Джентльмен Джек в России

Там, наверху, Лачинова рассказала им одну историю. Три года назад ее друг Бестужев заказал на могиле Грибоедова панихиду по убитому на дуэли Пушкину. Когда иерей протяжно запел «упокой души боляр Александра и Александра», Грибоедова и Пушкина, Бестужев вдруг понял, что и он тоже «болярин Александр», и в тот момент остро почувствовал, что жить ему осталось недолго. Через три месяца он погиб в стычке с горцами. Каждый раз, когда Лачинова поднималась сюда, она вспоминала эту панихиду, своего неисправимого ловеласа и говорила о нем с нежной, трогательной щемяще-женской грустью. Лачинова была ему многим обязана: «

Могила А. С. Грибоедова

Анне было интересно с этой «

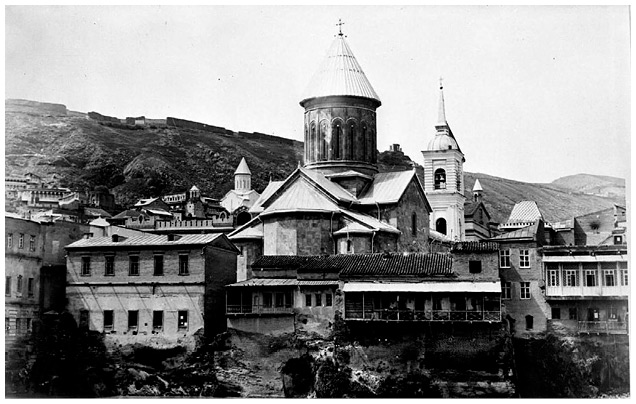

Сионский собор в Тифлисе. Фотография конца XIX в.

Екатерина остро чувствовала, что выходит на верный путь, твердо верила в свою литературную звезду. «

Вечером, когда Анна осталась наедине с дневником, она язвительно прибавила: «

Лачинова пока не думала публиковаться, считая тексты сырыми, неотделанными. Она боялась критики и родительского вердикта, но больше — реакции начальственного супруга. Екатерина не хотела подписывать его фамилией свои сочинения и подумывала о псевдониме. Между прочим она открыла Анне пикантную тайну: «

О религии, в отличие от литературы, Лачинова говорить не любила. Она верила тихо и глубоко, знала обряды, понимала их символику и молилась искренне, чувствуя каждое обращенное к Богу слово. По крайней мере, так показалось Анне. Они вместе ходили на церковную службу. 23 апреля, перед Пасхой, в Великий четверг, побывали в Сионском храме на обряде омовения ног. Там собралось все высокое общество Тифлиса: «

С Лачиновой было приятно говорить, особенно о путешествиях: «

Впрочем, не беда. Листер успела обзавестись влиятельными помощниками — сам генерал Головин и генерал Брайко обещали поделиться советами, связями, составить нужные письма нужным людям. Анна верила в успех экспедиции. Каждый вечер перед сном она вновь открывала карту Персии и уверенно шагала по ней вертким стальным циркулем: «

Время шло. Начался май. Стало жарко. Но о Персии никаких вестей — ни от кого. Генерал Головин сказался «ужасно занятым на службе». Его супруга с большими связями в Тебризе и Тегеране никаких бумаг не составила. Вице-губернатор Безак, хваставший безотказным другом-армянином, лишь грустно вздыхал и отмалчивался. Его приятель, чиновник Алексей Крузенштерн, высокомерно рассуждал о том, что весной в Персии выпало много снега, дороги размыло, они лишь к июню просохнут и посему англичанкам следует подождать. Вернувшийся из Тебриза родственник генерала Дюгамеля, полномочного министра при тегеранском дворе тоже их отговаривал — опасно, сложный переезд, дорога отнимет все силы. Полковник Брусилов, не робкого десятка, кавалерист, горячая голова, советовал им хорошенько все обдумать, а лучше отложить путешествие до сентября. Бумаг никто не дал. Письмами от влиятельных лиц не обеспечил. «

Кто и в каком разговоре помянул о Баку, она не помнила. То ли у Хвостова в гостях. То ли Брусилов сочувственно подал эту идею. Или, быть может, супруга генерала Головина… Но название прозвучало, и потянулись вязкие, словно сладкий виноградный сок, разговоры о ханстве, Шемахе, баснословных ширваншахах, огненных фонтанах, желтом песке, резных древних камнях Баку. Хвостов сказал, что ехать туда недолго. Брусилов добавил, что дорога безопасна и удобна, лошадей можно взять почтовых, на всем пути есть станции. И все в один голос уверяли: это путешествие — приятная увеселительная прогулка. А раз так, решено — они едут в Баку!

Глава 9. Баку. 13 мая — 2 июня 1840 года

Они видели спавший в лиловом тумане акварельный призрачный Коди, реку Храм с гибким, словно циркачка, мостом, три белые горы, три ватные шапки повелителей подземного царства. Они видели холмистые берега Куры с катышками кустарников, золотисто-зеленые равнины в изумрудной пенке вязов и фундука, сточенные резцы древних башен и маленькие церквушки меж ними, райских сине-оранжевых птичек, проворно взбиравшихся по шатким горбам дремавших у пыльной дороги верблюдов. Они видели бедняцкие соломенные сакли с крышами из дырявых корзин — в них коротали бесконечный свой век полуголые старухи с обвисшими сморщенными грудями. Старухи шамкали беззубыми ртами, улыбались и удивленно щупали их одежды.

Были пятнистые стада коз и овец, золотистая пыль пустынного вечера, сочившийся гранатовой кровью закат и дивный пестрый сон, похожий на ковер ширваншаха. Была ночь. Было нежное, словно миндальное молоко, утро. И был жаркий день. Бурные реки и переправы, горы, словно фараоновы пирамиды, Гянджа и Шемаха, сиренево-синие степи и черные хаты, бусами нанизанные на путаные нити троп. Были базары и караван-сараи, жемчужные горы риса и горы тысячи солнц, тысячи глянцевитых лепешек, янтарные финики и тяжелые фиолетовые пироги из переспелой медовой сливы, усыпанные миндальными мухами. Были дрожащие силуэты шелковых женщин и смуглые шоколадные старцы с огненно-красными бородами и ногтями оттенка шафрана. Были Мараза и Доренчи и упокоенный Каспий в молочно-зеленом тумане. Были неистовое синее небо, зной, жажда и обжигающий чай. В 15 часов 25 минут 18 мая англичанки добрались наконец до каменных древних ворот. За ними начинался Баку.

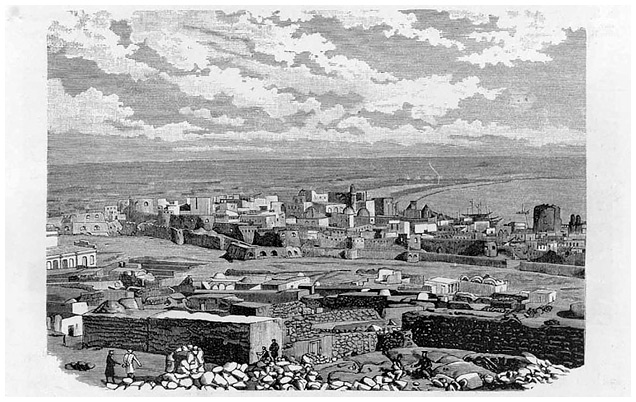

Этот город находился на 40°21’ северной широты и 67°30’ восточной долготы. Но остальное в Баку не подчинялось логике цифр. Никто не знал, когда он основан, сколько в нем улиц, домов и людей. Карманными часами здесь пользовались лишь комендант и начальник полиции. Остальные вставали с рассветом, ложились с закатом и жили по крикам муэдзинов, звеневших с ажурных резных «шэрэфэ», балконов мечетей.

Топографических планов жители не ведали — они лениво шаркали по изломанным каменным лабиринтам, видя свой путь сердцем, чувствуя, где повернуть и сколько еще осталось пройти. Расспросы потерянных иностранцев их пугали, лишали дара речи — они усердно и широко разводили руками, тыкали одновременно куда-то на север и куда-то на юг, потом сдавались, беспомощно махали и плелись дальше в ритме своих умных сердец, верных своих компасов.

Никто не знал названий улиц и площадей. Баку был так стар и столько раз менял владельцев, что давно уже перестал запоминать все те замысловатые восточные имена, которыми без конца одаривали его призрачные, полутемные глинобитные тропы. Когда сюда пришли русские, закоулки раззвонились колоколами, сделались николаевскими, михайловскими и александровскими. Но логичнее город не стал. И в этом была его восточная древняя прелесть. Баку открывался лишь тем, кто умел ждать, кто терпеливо и нежно, слой за слоем, смысл за смыслом его разгадывал — не умом, а легким, чуть влюбленным сердцем.

Но это был не ее город. Он показался Анне слишком непонятным, путаным, диким, слишком древним, чтобы стать просвещенным, слишком мудрым, чтобы жить по цифрам. Сюда, однако, следовало приехать хотя бы ради этих серо-желтых руин, погребенных под пеплом потухших солнц и основательно, от души замусоренных.

Вид города Баку с западной стороны. Ксилография Е. Гогенфе