Книги

Знание-сила, 2009 № 08 (986)

Ильенков, утверждает Толстых, — это философ par excellence, «в собственном смысле слова» — «мыслитель, обладающий определенным, именно философским складом ума, своеобразным подходом и видением проблемы, которую он ставит и пытается разрешить, используя специфические понятия и язык.» и «более того —.гуру, учитель жизни», с соответствующим образом жизни и даже судьбой и уж несомненно — со своим призванием. То, что он со всем этим умом и талантом угодил в позднесоветское время и вынужден был осуществляться на его специфическом материале — по меньшей мере драма, если не сказать — трагедия.

Это слово в сборнике произносится, но в особенном смысле. Произносящий его автор, Науменко, противопоставляет Ильенкова чуть ли не всей современной ему мировой культуре вообще. Трагедию своего героя Науменко видит в том, что места ему не было просто нигде: он был чуть ли не одиноко стоящим титаном, видевшим все лучше и адекватнее не только «целого поколения», но, пожалуй, и целых современных ему культур.

Между тем простое прочтение текстов, составивших книгу, ясно показывает: Эвальд Ильенков был советским философом, при всем своем бунтарстве, чудачестве и неортодоксальности очень плотно вписанным в контекст, то есть не противоречившим основным установкам ни советского философствования, ни советского отношения к жизни вообще. В его «социальной, гражданской» позиции, пишет совершенно разделяющий ильенковские ценности В. Толстых, «не было <.> даже намека на антисоветизм и антикоммунизм», что, добавляет он, «очень раздражает нынешних либералов и записных демократов».

Можно и без всякого раздражения заметить в такой позиции некоторое изначальное согласие на ограничения, задаваемые средой своего интеллектуального обитания (или — неумение их замечать?), отсутствие попыток критически взглянуть на эту среду, хоть сколько-то выйти за ее пределы или хотя бы задуматься о них, что, кстати, сделали некоторые его собратья по вольнодумству «из первой послесталинской генерации молодых философов», например Мамардашвили. Он был независимым («ему явно не нравились <…>, — пишет Толстых, — многие стороны и черты советского <.> образа жизни, о чем он часто и открыто писал и говорил, ссылаясь на факты, анализируя события, называя имена, не ожидая, как многие другие в ту пору, наступления эпохи «гласности»») внутри изрядной зависимости — так, ввод советских войск в Чехословакию в 1968-м ужаснул Ильенкова, симпатизировавшего «Пражской весне», тем, что виделся ему «политической ошибкой, дискредитирующей саму идею социализма».

Так вот стоило бы задаться вопросом, в какой мере была возможна самостоятельность мышления, а также подлинность и полноценность его результатов при вписанности в рамки диамата — и того нерушимого единства, который диамат, никуда не денешься, образовывал с официальной идеологией? Стоило бы проанализировать, в какой мере вообще и в слу чае Ильенкова в частности были возможны в таких условиях внеидеологические результаты интеллектуальной работы? Еще точнее: в какой мере возможна истина в такой, прости Господи, познавательной ситуации? А что трагичность в этой ситуации — именно в силу марксистской правоверности Ильенкова — была нешуточная, этого трудно не видеть: «Совесть убежденного творческого марксиста Ильенкова, — пишет Теодор Ойзерман, — вступила в конфликт с духовной атмосферой общества», что и стало, возможно, одной из причин его самоубийства.

Здесь вообще выходит на поверхность много тем, которым стоит — и, хочется верить, предстоит — быть тщательно продуманными. Среди них, скажем — особенности профессиональной, культурной, человеческой среды, частью которой был Ильенков: ее ценности, ее отношения с властью и официальной идеологией (которую эти люди — профессиональные философы на государственной службе — все-таки обслуживали и вырабатывали), особенности ее культурного поведения и интеллектуальных предпочтений, авторитетов, ориентиров. Философия, — справедливо пишет Толстых, — «это еще и некий образ жизни, способ существования, достаточно специфичный, со своими привычками, манерами и причудами». Ильенков — в качестве индивидуального явления представленный в книге весьма ярко — должен бы быть не просто обозначен, но именно понят как явление в своем роде типичное, характерное для своей среды и своего времени — его индивидуальность взаимодействовала с этой типичностью и во многом определялась ею. Материала для понимания этого уже и в сборнике вполне достаточно.

Речь о среде, референтных группах и оппонентах Ильенкова здесь заходит — но, скорее, на уровне указаний. Во времена «кризиса официальной советской идеологии», который Толстых отсчитывает с конца 1950-х (с тех, значит, пор, когда стало разрешено хоть как-то противоречить), Ильенков «в числе других молодых философов, хороших и разных» — Толстых называет среди них Александра Зиновьева, Георгия Щедровицкого и Мераба Мамардашвили, разошедшихся затем на очень разные пути, — «вступает в полемические, а затем и оппозиционные отношения с философами типа Молодцова и Митина».

Так и напрашивается в качестве задачи основательный анализ того, что у всех этих хороших людей, при всей их разности, было общего. Иными словами — та их марксистская база, от которой каждый из них так или иначе отталкивался — и которая, при определенных интерпретациях, давала основания для каждого из направлений этого отталкивания.

Толстых вспоминает, как Ильенков критиковал «директора Института философии Б.С. Украинцева, обвиняя его в «удушении» философии». Рассказывает о том, как он — сторонник «творческого марксизма» — спорил с «господствовавшими тогда представлениями механистического материализма», предлагая взамен того свою разновидность материализма: отношение к сознанию как к «условию существования и развития социальной связи людей» и, следовательно, как к «важнейшему фактору функционирования и развития общественного бытия, первому и наиболее значимому продукту общественного производства». «По отношению к свирепым ревнителям ортодоксии тех времен, — писал Михаил Лифшиц еще в 1984-м, — он был «аутсайдером», подозрительным дикарем-одиночкой, хотя его оригинальность состояла именно в обращении к марксистской классике» (то есть он был в некотором смысле более ортодоксален, чем сами тогдашние ортодоксы). Он, пишет Науменко, будто бы и самого Ленина не слишком почитал. («В работах Ильенкова мы не найдем каких-либо следов культового почитания Ленина».)

У него были свои, очень четкие представления о том, какова должна быть философия, которые как бы не очень вписывались в генеральную линию партии и правительства, что, однако, не мешало этому человеку работать в Институте философии, верховном учреждении советского философского официоза, и быть в числе авторов «Философской энциклопедии» — свода тогдашних официальных представлений на эту тему. Владислав Лекторский вспоминает, как в 1955 году Ильенкова выгнали с философского факультета МГУ, однако тогда же приняли на работу в Институт философии и даже «разрешили заниматься исследованиями», только преподавать запретили. Ничего себе дикарь-одиночка. Иными словами, он — при всех разногласиях — оставался не просто своим, а в самой сердцевине своего. Для разнообразия можно сравнить его биографию, хотя и кончившуюся так трагически, с судьбами таких мыслителей, как, скажем, Яков Друскин или Евгений Шифферс.

Отстаивая свои позиции, Ильенков, разумеется, был уверен, что защищает самое истину: аутентичнейшую версию самого марксизма, который в его — и не только в его — глазах был фактически синонимичен истине («.он всегда был готов к «драке», — пишет Толстых, — если она затевалась по делу и касалась истины». «Свою позицию в философии он от марксовой не отличал», — добавляет Науменко.) Это, конечно, добавляло его образу привлекательности и своего рода убедительности в глазах и современников, и авторов книги, которые тоже все — из их числа. Тем более полезен был бы взгляд извне: не обязательно оппонента (хотя тоже — почему бы и нет?), но, во всяком случае, человека, который не принадлежал бы ни к тогдашней ильенковской среде, ни к его поколению и не испытал бы формирующего влияния его харизматичной личности или идей — словом, того, кто не имел бы личных и понятных причин быть пристрастным. Во взгляде такого человека было бы что-то от суда по большому счету.

Роль, хоть сколько-то достойную названия роли взгляда извне, здесь выполняет один-единственный текст — но и тот не лишенный известной пристрастности. Это статья канадского философа Дэвида Бэкхерста, ведущего западного специалиста по Ильенкову, написавшего первую англоязычную книгу о нем. Именно он — единственный на всю книгу автор, рискнувший произнести в связи с Ильенковым слово «заблуждения» и упомянуть об ограничивающем влиянии условий работы его героя («Он не был мыслителем уровня Канта, Витгенштейна или даже Выготского и Бахтина (хотя, учитывая условия, в которых он работал, его достижения значительны)».

В книге осталась не проанализированной принципиальная, бедственная ограниченность советского культурного и интеллектуального опыта, которую само наличие таких «горящих», подвижнических личностей, какой явно был Ильенков — лишь подчеркивало. Из сказанного в сборнике яснее ясного: подвижники типа Ильенкова были целиком в том же горизонте базовых заданностей и ограничений, что и «философы типа Молодцова и Митина», с которыми те так искренне, не щадя себя, сражались. Да, они работали с этим исходным материалом несколько иначе, чем их противники. («В советской философии, — настаивает Вячеслав Степин, — не было унифицированной марксистской парадигмы, одной на всех. Было разнообразие идей, подходов, и были различные версии марксизма, которые использовали содержащийся в нем эвристический потенциал».) Однако общность горизонта и то, что из нее вытекало, проговаривается здесь минимально, если вообще. Людям, принадлежавшим к числу советских профессиональных философов, хочется оправдать свое время и свою среду, представить их как полноценную и в конечном счете не такую уж проблематичную разновидность человеческого опыта.

То есть, говоря о советской философии, они даже произносят слова «сложный» и «противоречивый»: «.такое сложное, противоречивое и многоразличное явление духовной культуры, как советская философия», — пишет Толстых. Но ни один из них не делает эту «сложность» и «противоречивость» темой рассмотрения — ни вообще, ни в качестве факторов, сформировавших особенности мышления Ильенкова. Так и хочется сказать: это нынче тема не модная. Сейчас в мейнстриме в основном примирение с советским опытом и срастание с ним в непротиворечивую целостность. Мы теперь имеем дело с активной и принципиальной нормализацией советского. Это можно объяснить разными потребностями — от идеологических и лично-биографических до культурных. Но при такой позиции, как ее ни объясняй, ни о каком объективном анализе исторического опыта и извлечении из него действительно конструктивных уроков просто не может быть речи.

ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ

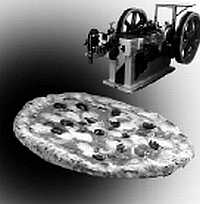

Итальянский бизнесмен Клаудио Торгеле изобрел автомат, выпекающий пиццу из свежих ингредиентов прямо на глазах у клиента. Весь процесс — от замешивания теста до посыпания зеленью — занимает около трех минут. Стоит такое блюдо всего 3,5 евро, то есть вполовину дешевле, чем в самой доступной итальянской пиццерии. За приготовлением блюда можно следить через специальное окошко, а готовый продукт упаковывается в картонную коробку. По желанию заказчик может выбрать наполнитель для пиццы — овощи, ветчину или сыр с помидорами.

В отличие от существующих автоматов, машина Клаудио Торгеле не разогревает уже готовое блюдо, а готовит его с самого начала. Для того чтобы превратить свое изобретение в успешный товар, Торгеле потратил около десяти лет. Сам он уроженец города Роверето на севере Италии и до тонкостей знает способы приготовления пиццы, что делает его опасным конкурентом для рестораторов.

Ученые под руководством Валита Дхилло из Империал Колледжа в Лондоне обнаружили гормон, способный вернуть фертильность бесплодным женщинам. Гормон под названием кисспептин (kisspeptin) способен восстановить репродуктивную функцию у женщин, общий гормональный фон которых не позволяет репродуктивной системе функционировать самостоятельно. Люди и животные, страдающие от недостатка кисспептина, не проходят через период полового созревания и на всю жизнь остаются бесплодными. Инъекции кисспептина позволяют стимулировать выработку гормонов, отвечающих за восстановление менструального цикла.

Исследование, проведенное в Империал Колледже, состояло из двух частей. В первой изучалось воздействие кисспептина на организм здоровых женщин, во второй — на женщин, страдающих бесплодием. Эффективность терапии кисспептином видна не только на фоне контрольной группы, которая получала плацебо, но и на фоне женщин, получавших лечение в первой части эксперимента.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире страдают бесплодием 60–80 миллионов женщин.