Книги

Жизнь Гогена

«Оставим взаимные упреки, — писал Гоген Метте. — Я похоронил прошлое и далек от мысли быть злым, хотя и не собираюсь быть любезным. Сердце мое высохло, как доска, закалившись против превратностей, я думаю теперь только о работе, о своем искусстве. Это единственное, что нас не предает. Слава богу, я каждый день делаю успехи и когда-нибудь сумею ими воспользоваться».

П. предоставил в распоряжение Гогена довольно просторную мастерскую, которую он занимал в старинной усадьбе Лезавен, расположенной на лесистом холме, позади церкви. Гоген часто ходил теперь туда кратчайшим путем — по тропинке, окаймленной стеной сухих камней и папоротников. Мастерская с большими светлыми окнами стояла среди каштанов и тополей. От нее к дороге вела липовая аллея. Тут Гоген мог работать в тишине.

Сентябрь… Октябрь… «Дни проходят так однообразно, что мне нечего рассказать тебе, чего бы ты уже не знала». Но пора было думать о возвращении в Париж — «к сожалению, чтобы искать работу». Потому что с возвращением в Париж должны были вернуться и заботы. «Будем надеяться, что керамическая скульптура, которую я буду делать, прокормит нас с Кловисом».

Гоген еще немного продлил свое пребывание в Понт-Авене. 13 ноября он выехал в Париж, где Шуффенекер снял ему «маленькую конуру» на улице Лекурб, 257.

В холодном и унылом осеннем Париже Гоген снова стал влачить нищенское существование.

Он начал работать у Шапле, но деньги это сотрудничество должно было принести не сразу. Гогену удалось продать за триста пятьдесят франков картину Йонкинда и рассчитаться с первоочередными долгами, в частности с долгом за пансион Кловиса, которым его сестра Мари совершенно перестала интересоваться.

У Гогена произошло бурное объяснение с сестрой. Мари, упрекая брата, что он не пытается заработать деньги, а упрямо занимается живописью, предложила ему ехать в Панаму, где ее муж Хуан Урибе собирался основать комиссионное и банковское дело. «Для Панамы подходящего человека не найдешь, — писал Гоген Метте, — никуда не годные служащие требуют две тысячи франков. Вот почему Мари решила устроиться со мной на даровщинку. И довольно об этом, — обрывал сам себя художник. — Противно!»

Гоген со всем пылом окунулся в свою работу над керамикой. «Вдохнуть в вазу жизнь фигуры, не нарушая при этом характера материала и законов геометрии» — вот какую цель он ставил перед собой[73].

Но если Бракмон был довольно сдержан в своих похвалах Гогену, Шапле его всячески поощрял. Он сомневался, что эти «слишком художественные» изделия сразу найдут покупателей. Но считал, что через какое-то время они будут пользоваться «бешеным успехом». «Да услышь его сатана!» — восклицал Гоген. Работа в новой для него технике керамики не прошла бесследно для его живописи. Изображая на керамической вазе сцену из бретонской жизни, он «синтезировал» ее, обводя четким, подкрашенным золотом контуром формы людей, деревьев и облаков, написанных небольшими цветовыми пятнами[74].

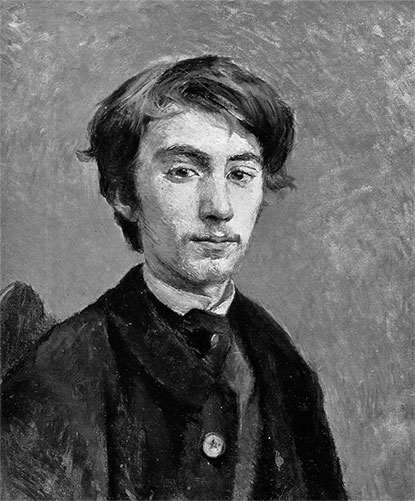

Примерно в это самое время он написал картину, в которой отчетливо видно, что он продвинулся вперед по избранному пути: на картине изображен в профиль последовавший за Гогеном в Париж Шарль Лаваль, который в лорнет рассматривает фрукты, лежащие на столе рядом с керамической вазой. Еще никогда Гоген не заходил так далеко в своем стремлении к «синтезу». Картина, для которой он использовал столь любимую Дега композицию со смещенным центром (край полотна по вертикали разрезает лицо Лаваля), производит сильное впечатление своей декоративностью. Здесь Гоген куда ближе к Дега или к Сезанну (фрукты натюрморта написаны с сезанновской плотностью), чем к Писсарро.

Кстати сказать, он теперь поддерживал постоянные сношения с Дега — ходил к нему в гости или встречался с ним в «Новых Афинах». Оба художника забыли свою прошлогоднюю ссору в Дьеппе. Впрочем, их могла бы примирить общая неприязнь к дивизионизму. Былая группа импрессионистов теперь разделилась почти на враждебные лагери. Гоген, влияние которого возросло и который знал, что к нему прислушиваются, непрестанно нападал на пуантилистов тоном, не допускающим возражений. Писсарро им возмущался. «Надо признать, — с досадой отмечал он, — что он стал пользоваться большим влиянием. Это, конечно, результат долгого, тяжелого и почтенного труда… Но в чем — не в искусстве ли сектантства?.. Само собой. Одно слово маклер!»

А тем временем «маклер» порой ел раз в три дня. Бракмон, всячески пытавшийся ему помочь, взял на хранение несколько его картин в надежде предложить их любителям — но без всякого успеха. Переговоры Гогена с торговцами картин также ни к чему не привели. «Спроси у Шуффенекера, — писал Гоген жене, — что думают о моей живописи художники, и все равно ничего».

Гоген стал прихварывать. Насморк, вскоре осложнившийся воспалением миндалин, вынудил его лечь в больницу. Там Гоген провел двадцать семь дней. Эти двадцать семь дней были своеобразной «передышкой», но Гоген предавался в больнице самым мрачным мыслям.

«Уж не думаешь ли ты, что по ночам в больнице мне весело было думать о том, как я одинок, — с раздражением писал он Метте. — В моем сердце скопилась такая горечь, что если бы ты и в самом деле приехала в это время (ты ведь, кажется, хотела на два часа повидать Кловиса), думаю, что вряд ли я согласился бы тебя принять, разве что с озлоблением. У тебя есть крыша над головой и почти верный кусок хлеба каждый день. Так береги это. Это рай в сравнении…»

Выйдя из больницы, ему не оставалось ничего другого, как заложить свои вещи и вернуться к Шапле формовать вазы, которых никто не покупал.

«Я узнал крайнюю нищету… — писал впоследствии Гоген в тетради, предназначенной для дочери Алины. — Но это не страшно или почти не страшно. К нищете привыкаешь и при наличии воли над ней в конце концов начинаешь смеяться. Ужасно другое — невозможность работать, развивать интеллектуальные способности… Правда, страдание обостряет твой талант. И однако, избыток страдания ни к чему, потому что тогда оно убивает… При большой гордости я приобрел в конце концов и большую энергию, и я хотел хотеть».

Было холодно. Шел снег. Иногда на улицах Монмартра Гогена можно было встретить в сопровождении невысокого, коренастого, рыжебородого человека с худым лицом, который, закутавшись в козью шкуру, в кроличьей шапке, шагал рядом с Гогеном и бурно жестикулировал. Этот тридцатитрехлетний голландец со сбивчивой речью был тоже художник — Винсент Ван Гог. Гоген познакомился с ним после возвращения из Понт-Авена на бульваре Монмартр, в художественной галерее Буссо и Валадона, управляющим которой был брат Винсента — Тео. Насколько торговец держался сдержанно и незаметно, настолько художник был шумным, вспыхивал и возбуждался по любому поводу. «Я человек страстей, способный совершить и совершающий более или менее безрассудные поступки, в которых мне случается более или менее раскаиваться…» Без поддержки брата, который его содержал, Винсент давно бы погиб. Ему тоже ничего не удавалось продать. Но одержимый неистовой страстью творчества, он писал полотно за полотном. Когда за год до этого он приехал в Париж, он слыхом не слыхал об импрессионизме. За несколько месяцев он приобщился ко всем тенденциям современного искусства. После разговора с Синьяком он стал дивизионистом, от чего Гоген решительно его отговаривал.

Всей своей личностью, категорической манерой выражать свое мнение, присущим ему сочетанием холодности и пыла Гоген произвел глубокое впечатление на Ван Гога, который считал его мэтром, и тем больше отчаивался, видя, как тот бедствует. Впрочем, нужда, на которую обречено большинство художников, была одной из навязчивых идей Ван Гога. Он пытался убедить брата уйти от Буссо и Валадона: Тео мог бы открыть собственную галерею и продавать картины, оказывая всяческую поддержку тем художникам, которых они с Винсентом ценят. Рискованный план! Но Винсент в своем великодушии не уставал строить подобные планы. Так, например, он мечтал о создании художественных фаланстеров. Хотел он также организовать «гигантские выставки», чтобы привлечь к ним внимание народа.