Книги

Пушкин. Духовный путь поэта. Книга первая. Мысль и голос гения

На другой день мы, друзья, положили Пушкина своими руками в гроб; на следующий день, к вечеру, перенесли его в Конюшенную церковь.

И в эти оба дня та горница, где он лежал в гробе, была беспрестанно полна народом. Конечно, более десяти тысяч человек приходило взглянуть на него: многие плакали; иные долго останавливались и как будто хотели всмотреться в лицо его; было что-то разительное в его неподвижности посреди этого движения, и что-то умилительно таинственное в той молитве, которая так тихо, так однообразно слышалась посреди этого шума.

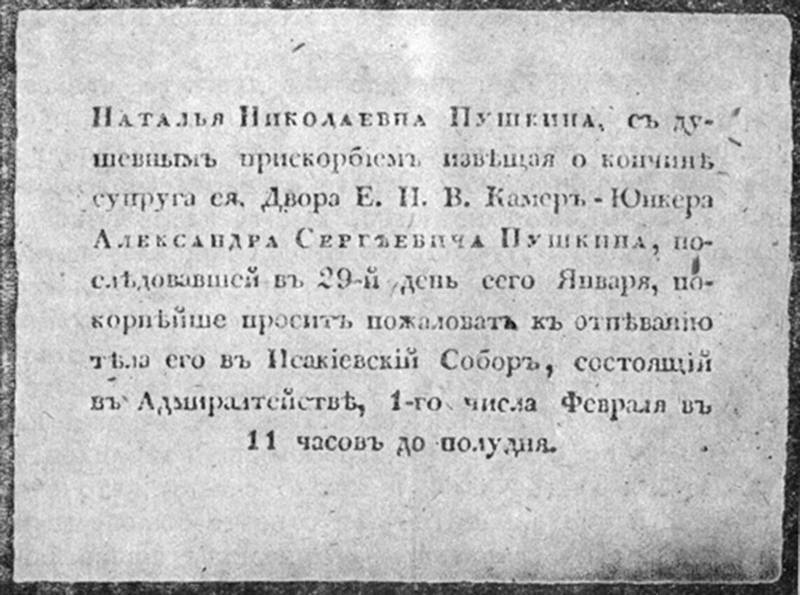

Траурная карточка

И особенно глубоко трогало мне душу то, что государь как будто соприсутствовал посреди своих русских, которые так просто и смиренно с ним заодно выражали скорбь свою о утрате славного соотечественника. Всем было известно, как государь утешил последнее минуты Пушкина, какое он принял участие в его христианском покаянии, что он сделал для его сирот, как почтил своего поэта и что в то же время (как судия, как верховный блюститель нравственности) произнес в осуждение бедственному делу, которое так внезапно лишило нас Пушкина. Редкий из посетителей помолясь перед гробом, не помолился в то же время за государя, и можно сказать, что это изъявление национальной печали о поэте было самым трогательным прославлением его великодушного покровителя.

Отпевание происходило 1 февраля. Весьма многие из наших знакомых людей и все иностранные министры были в церкви. Мы на руках отнесли гроб в подвал, где надлежало ему остаться до вывоза из города. 3 февраля в 10 часов вечера собрались мы в последний раз к тому, что еще для нас оставалось от Пушкина; отпели последнюю панихиду; ящик с гробом поставили на сани; сани тронулись; при свете месяца несколько времени я следовал за ними; скоро они поворотили за угол дома; и все, что было земной Пушкин, навсегда пропало из глаз моих.

Письмо князя П. А. Вяземского великому князю Михаилу Павловичу

Вяземский Петр Андреевич — 12 (23) июля 1792 — 10 (22) ноября 1878. Поэт, литературный критик, историк, мемуарист. Близкий друг А. С. Пушкина.

Ваше высочество!

По всей вероятности, ваше императорское высочество интересуетесь некоторыми подробностями прискорбного события, которое таким трагическим образом похитило от нас Пушкина. Вы удостаивали его своей благосклонностью, его доброе имя и его слава принадлежат родине, так сказать, царствования государя императора. При своем вступлении на престол он призвал поэта из изгнания, любя своей благородной и русской душой его талант, и принял в его гении истинно-отеческое участие, которое не изменилось (в нем) ни в продолжении жизни его, ни у его смертного одра, ни по ту сторону его могилы, так как он не забыл своими щедротами ни его вдовы, ни детей. Эти соображения, а также тайна, которая окружает последние события в его жизни и тем дает обширную пищу людскому невежеству и злобе для всевозможных догадок и ложных истолкований, обязывает друзей Пушкина разоблачить все, что только им известно по этому поводу, и показать, таким образом, его личность в настоящем свете. Вот с какою целью я осмеливаюсь обратиться к вашему высочеству с этими строками. Соблаговолите уделить им несколько минут своего досуга. Я буду говорить одну только правду.

Вашему императорскому высочеству небезызвестно, что молодой Геккерен ухаживал за госпожой Пушкиной. Это неумеренное и довольно открытое ухаживание порождало сплетни в гостиных и мучительно озабочивало мужа. Несмотря на это, он, будучи уверен в привязанности к себе своей жены и в чистоте ее помыслов, не воспользовался своею супружескою властью, чтобы вовремя предупредить последствия этого ухаживания, которое и привело, на самом деле, к неслыханной катастрофе, разразившейся на наших глазах. 4 ноября прошлого года моя жена вошла ко мне в кабинет с запечатанной запискою, адресованной Пушкину, которую она только что получила в двойном конверте по городской почте. Она заподозрила в ту же минуту, что здесь крылось что-нибудь оскорбительное для Пушкина. Разделяя ее подозрение и воспользовавшись правом дружбы, которая связывала меня с ним, я решился распечатать конверт и нашел в нем диплом. (Так называемый «диплом рогоносца» —

Вся эта болтовня, все эти мелочи растравляли рану Пушкина. Его раздражение должно было выйти из границ. 25 января он послал письмо Геккерену-отцу. Д’Аршиак принес ему ответ. Пушкин его не читал, но принял вызов, который был ему сделан от имени сына. Сам собою напрашивается вопрос, какие причины могли побудить Геккерена-отца прятаться за сына, когда он оказывал ему столько нежности и отеческой заботы; заставлять сына рисковать за себя жизнью, между тем как оскорбление было нанесено лично ему, а он не так стар, чтобы искать себе заместителя? Так или иначе, но день 26 и утро 27 января прошли в переговорах между д’Аршиаком и Пушкиным о секунданте, которого должен был представить последний. Пушкин отказался взять себе секунданта, не желая никого компроментировать, и боялся взять кого-нибудь из соотечественников, так как не хотел подвергать их неприятным последствиям своей дуэли. Противная партия настаивала на этом пункте. 26-го, на балу у графини Разумовской, Пушкин предложил быть своим секундантом Магенису, советнику при английском посольстве. Тот, вероятно, пожелал узнать причины дуэли; Пушкин отказался сообщить что-либо по этому поводу. Магенис отстранился. В отчаянии, что дело расстроилось, Пушкин вышел 27-го утром, наудачу, чтобы поискать кого-нибудь, кто бы согласился быть его секундантом. Он встретил на улице Данзаса, своего прежнего школьного товарища, а впоследствии друга. Он посадил его к себе в сани, сказал, что везет его к д’Аршиаку, чтобы взять его в свидетели своего объяснения с ним. Два часа спустя противники уже находились на месте поединка. Условия дуэли были выработаны. Пушкин казался спокойным и удовлетворенным. Бедняк жаждал в ту минуту избавления от нравственных страданий, которые испытывал. Противники приблизились к барьеру, целясь друг в друга. Геккерен выстрелил первый. Пушкин был ранен. Он упал на шинель, служившую барьером, и не двигался, лежа вниз лицом. Секунданты и Геккерен подошли к нему; он приподнялся и сказал: «Подождите, у меня хватит силы на выстрел». И Геккерен опять стал на место. Пушкин, опираясь левой рукой о землю, правой уверенно прицелился, выстрел раздался. Геккерен в свою очередь был ранен. Пушкин после выстрела подбросил свой пистолет и воскликнул: «браво»! Его рана была слишком серьезна, чтобы продолжать поединок: он вновь упал и на несколько минут потерял сознание, но оно скоро к нему вернулось и больше его уже не покидало. Придя в себя, он спросил д’Аршиака: «Убил я его?» — «Нет, ответил тот, вы его ранили». — «Странно, — сказал Пушкин, — я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет. Впрочем, все равно. Как только мы поправимся, снова начнем».

Когда его привезли домой, доктор Арендт и другие после первого осмотра раны нашли ее смертельной и объявили об этом Пушкину, который потребовал, чтобы ему сказали правду относительно его состояния. До 7-го часа вечера я не знал решительно ничего о том, что произошло. Как только мне дали знать о случившемся, я отправился к нему и почти не оставлял его квартиры до самой его смерти, которая наступила на третий день, 29 января, около 3 часов пополудни. Это были душу раздирающие два дня; Пушкин страдал ужасно, он переносил страдания мужественно, спокойно и самоотверженно и высказывал только одно беспокойство, как бы не испугать жены. «Бедная жена, бедная жена!» — восклицал он, когда мучения заставляли его невольно кричать. Идя к государю, Арендт спросил Пушкина, не хочет ли он передать ему что-нибудь. «Скажите государю, что умираю и что прошу прощения у него за себя и за Данзаса». Я попросил у Булгакова (московский почт-директор —

Эти события и смерть Пушкина произвели во всем обществе сильное впечатление. Не счесть всех, кто приходил с разных сторон справляться о его здоровье во время его болезни. Пока тело его выставлено было в доме, наплыв народа был еще больше, толпа не редела в скромной и маленькой квартирке поэта. Из-за неудобства помещения должны были поставить гроб в передней, следовательно, заколотить входную дверь. Вся эта толпа притекала и уходила через маленькую потайную дверь и узкий отдаленный коридор. Участие, с которым все относились к этой столь неожиданной и трагической смерти, глубоко тронуло все общество; горе смягчилось тем, что государь усладил последние минуты жизни Пушкина и осыпал благодеяниями его семью. Не один раз слышал среди посетителей подобные слова: «Жаль Пушкина, но спасибо государю, что он утешил его». Однажды, едучи в санях, я спросил своего кучера: «Жаль ли тебе Пушкина?» — «Как же не жаль? Все жалеют, он был умная голова: эдаких и государь любит». Было что-то умилительное в этой народной скорби и благодарности, которые так непосредственно отозвались и в царе, и в народе; Это, как я уже сказал, было самое сильное, самое красноречивое опровержение знаменитого письма Чаадаева. Да, у нас есть народное чувство, это чувство безвредное, чисто-монархическое. И в этом случае, как и во всех остальных, император дал толчок, положил начало. Так это и поняли все сердечные и благонамеренные люди. К несчастью, печальные исключения встретились и здесь, как и во всяком деле встречаются. Некоторые из коноводов нашего общества, в которых ничего нет русского, которые и не читали Пушкина, кроме произведений, подобранных недоброжелателями и тайной полицией, не приняли никакого участия во всеобщей скорби. Хуже того — они оскорбляли, чернили его. Клевета продолжала терзать память Пушкина, как терзала при жизни его душу. Жалели о судьбе интересного Геккерена, а для Пушкина не находили ничего, кроме хулы. Несколько гостиных сделали из него предмет своих партийных интересов и споров. Я не из тех патриотов, которые содрогаются при имени иностранца, я удовлетворяюсь патриотизмом в духе Петра Великого, который был патриотом с ног до головы, но признавал, несмотря на это, что есть у иностранцев преимущества, которыми можно позаимствоваться. Но в настоящем случае как можно даже сравнивать этих двух людей? Один был самой светлой, литературной славой нашего времени, другой — человек без традиций, без настоящего и без будущего для страны. Один погиб, как сугубая жертва врага, который его убил физически, убив его предварительно нравственно; другой — жив и здоров и рано или поздно, покинув Россию, забудет причиненное им зло. Впрочем, все эти слухи и споры происходят совсем от других причин, вникать в которые мне не годится, но факт тот, что в ту минуту, когда всего менее этого ожидали, увидели, что выражения горя к столь несчастной кончине, потере друга, поклонения таланту были истолкованы, как политическое и враждебное правительству движение. Позвольте мне, выше высочество, коснуться некоторых подробностей относительно этого предмета.

После смерти Пушкина нашли только 300 рублей денег во всем доме. Старый граф Строганов, родственник г-жи Пушкиной, поспешил объявить, что он берет на себя издержки по похоронам. Он призвал своего управляющего и поручил ему все устроить и расплатиться. Он хотел, чтобы похороны были насколько возможно торжественнее, так как он устраивал их на свой счет. Из друзей Пушкина были Жуковский, Михаил Виельгорский и я. Было ли место в нашей душе чему-нибудь, кроме горя, поразившего нас? Могли ли мы вмешиваться в распоряжения графа Строганова? Итак, распоряжения были отданы, приглашения по городской почте разосланы. Граф Строганов получил приказание изменить отданные распоряжения. Отпевание предполагалось в Исаакиевской церкви, в приходе дома, где умер Пушкин, вынос тела предполагался, по обычаю, утром, в день погребения. Приказали перенести тело ночью без факелов и поставить в Конюшенной церкви. Объявили, что мера эта была принята в видах обеспечения общественной безопасности, так как толпа будто бы намеревалась разбить оконные стекла в домах вдовы и Геккерена. Друзей покойного вперед уже заподозрили самым оскорбительным образом; осмелились, со всей подлостью, на которую были способны, приписать им намерение учинить скандал, навязали им чувства, враждебные властям, утверждая, что не друга, не поэта оплакивали они, а политического деятеля. В день, предшествовавший ночи, в которую был назначен вынос тела, в доме, где собралось человек десять друзей и близких Пушкина, чтобы отдать ему последний долг, в маленькой гостиной, где мы все находились, очутился целый корпус жандармов. Без преувеличения можно сказать, что у гроба собрались в большом количестве не друзья, а жандармы! Против кого была выставлена эта сила, весь этот военный парад? Я не касаюсь пикетов, расставленных около дома и в соседних улицах; тут могли выставить предлогом, что боялись толпы и беспорядка. Но чего могли опасаться с нашей стороны? Какие намерения, какие задние мысли могли предполагать в нас, если не считали нас безумцами или негодяями? Не было той нелепости, которая не была бы нам приписана. Разумеется, и меня не пощадили; и даже думаю, что мне оказали честь, отведя мне первое место. Я должен все это высказать вашему высочеству, так как сердечно этим огорчен и дорожу вашим уважением. Клянусь перед Богом и перед вами, что все, чему поверили, или хотели заставить поверить о нас, — была ложь, самая отвратительная ложь. Единственное чувство, которое волновало меня и других друзей Пушкина в это тяжелое время, была скорбь о нашей утрате и благодарность государю за все, что было великодушного, истинно-христианского, непосредственного в его поступке, во всем, что сделал он для умирающего и мертвого Пушкина. Боже великий! Как могла какая-нибудь супротивная мысль закрасться туда, где было одно умиление, одна благоговейная преданность, где характер государя явился перед нами во всей своей чистоте, во всем, что только есть в нем благородного и возвышенного, когда он бывает сам собою, когда действует без посредников? Кроме того, какое невежество, какие узкие и ограниченные взгляды проглядывают в подобных суждениях о Пушкине! Какой он был политический деятель! Он прежде всего был поэт, и только поэт. Увлекаемый своей пылкой поэтической натурой, он, без сомнения, мог обмолвиться эпиграммой, запрещенным стихом; на это нельзя смотреть, как на непростительный грех; человек ведь меняется со временем, его мнения, его принципы, его симпатии видоизменяются. Затем, что значат в России названия — политический деятель, либерал, сторонник оппозиции? Все это пустые звуки, слова без всякого значения, взятые недоброжелателями и полицией из иностранных словарей, понятия, которые у нас совершенно не применимы: где у нас то поприще, на котором можно было бы играть эти заимствованные роли, где те органы, которые были бы открыты для выражения подобных убеждений? Либералы, сторонники оппозиции в России должны быть по крайней мере безумцами, чтобы добровольно посвящать себя в трапписты, обречь себя на вечное молчание и похоронить себя заживо. Шутки, некоторая независимость характера и мнений — еще не либерализм и не систематическая оппозиция. Это просто особенность характера. Желать, чтобы все характеры были отлиты в одну форму, значит желать невозможного, значит хотеть переделать творение божие. Власти существуют для того, чтобы пресекать злоупотребление подобными тенденциями, — это их обязанность, но бить тревогу и бросать грязью в некоторые, хотя бы и слишком свободные, болтливые излияния, в какую-нибудь вспышку, которая и сама улетучится, как дым, — есть, в свою очередь, злоупотребление властью. Да Пушкин никоим образом и не был ни либералом, ни сторонником оппозиции, в том смысле, какой обыкновенно придается этим словам. Он был глубоко, искренно предан государю, он любил его всем сердцем, осмелюсь сказать, он чувствовал симпатию, настоящее расположение к нему. В своей молодости Пушкин нападал на правительство, как всякий молодой человек; такою была и эпоха, и молодежь, современные ему. Но он был не либерал, а аристократ и по вкусу, и по убеждениям. Он открыто бранил падение прежнего режима во Франции, не любил июльского правительства и сочувствовал интересам Генриха V. Что касается восстания Польши, то его стихи могут дать истинную оценку его либерализма, эти стихи не вызваны обстоятельствами, это исповедание его политических убеждений. 14 декабря застало его чистым от всякого участия в разрушительных проектах, занимавших головы его друзей и товарищей его юности и лицейских. Он был противником свободы печати не только у нас, но и в конституционных государствах. Его талант, его ум созрели с годами, его последние и, следовательно, лучшие произведения: «Борис Годунов», «Полтава», «История Пугачевского бунта» — монархические. Наши, так называемые монархические благонамеренные журналы, пользующиеся особым покровительством полиции, часто старались подорвать народную к нему любовь (и успевали в этом), объявляя, что талант его померк как раз в последних его произведениях, которые вменяли ему чуть не в преступление. Суть заключалась в том, что истинные его убеждения не сходились с доносами о нем полиции. Но разве те, кто их составлял, знали Пушкина лучше, чем его друзья? Разве наши должностные лица, обязанные наблюдать за общественным настроением умов, стараются вникнуть в истинные мнения (узнав их от них же самих) тех людей, чье доброе имя и благосостояние зависят от их суждения и предубежденности? Разве генерал Бенкендорф удостоил меня, хотя бы в продолжение четверти часа, разговора, чтобы самому лично узнать меня? А между тем целых десять лет мое имя записано на черной доске; своим же мнением обо мне он обязан нескольким словам, отрывкам, которые ему были переданы, клеветам, донесенным ему каким-либо агентом за определенную месячную плату.

Извините, ваше высочество, искренность и резкость моих жалоб, с которыми я обращаюсь к вам не с какою-либо скрытою целью, а потому, что я знаю вашу чуткость к правде, а я, повторяю, дорожу вашим благоволением и вашим уважением. Я хочу, чтобы вы меня знали таким, каков я есть на самом деле, а не таким, каким меня желают изобразить. Я должен еще просить ваше высочество извинить меня за чрезмерную длину моего письма, у меня не было времени его сократить.

Повергаю к стопам вашего императорского высочества свою глубочайшую почтительность и самую искреннюю преданность, с каковыми имею честь быть

Вашего императорского высочества смиреннейший и покорнейший слуга

С.-Петербург 14 февраля 1836 г. (описка — должно быть 1837 г.)

Избранные стихи и отрывки из поэм А. С. Пушкина

(1816–1836)