Книги

Жизнь Гогена

И до появления Техуры Гоген любил, вернее, хотел любить маорийцев. Но как он ни старался, он не мог проникнуть в душу этой расы. Он слушал песни на берегу или в хижинах, как слушают музыку другого мира. Но с тех пор как Техура вошла в его повседневную жизнь, все изменилось. Деревенские старики недаром твердили ему: «May тера» — есть порог, который нельзя переступить без физической близости. Любовь к Техуре и любовь к маорийцам слились в одно и равно расцветали в нем. Чувства проникают глубже, чем разум. Девушка была прекрасна, прекрасна своей первобытной красотой, прекрасна своей первобытной младенческой, капризной, но и серьезной, созерцательной душой, полной глубокой вдумчивости, какая присуща именно детям, и сквозь душу Техуры Гогену открывалась душа маорийской расы, она звучала в теле дикарки Техуры, как звучала в песнях на пляже, когда начинало смеркаться и в маленьких хижинах Матаиеа зажигались ночники.

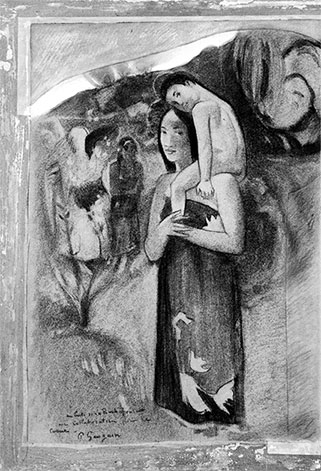

Гоген непрерывно писал девушку. Писал ее вдвоем с подругой на прибрежном песке. Писал ее в кресле, со склоненным, задумчивым лицом[138]. Во весь рост с маорийским мальчуганом на плече, в очень странной, проработанной композиции Аве Мария («Иа Орана Мариа»). Меньше десяти лет назад в биржевой конторе Галишона Гоген писал столбцы цифр. В час, когда с горы спускаются злые духи — «тупапау», элегантный биржевой маклер в цилиндре выходил на улицу Лаффит. Теперь он носил набедренную повязку. Но из-под зеленоватых век струился все тот же чуть косящий взгляд. Еще в те оседлые годы Гоген начал свое великое путешествие. Два года назад в Бретани в своем «Желтом Христе» он воздвиг в корнуоллской деревне грубое деревянное распятие — своего рода христианский тотем. Теперь, в конце 1891 года, он написал «Иа Орана Мариа» — картину, где он перенес в таитянскую обстановку сцену, вдохновленную христианством: две молодые маорийки, сложив руки, молятся Деве Марии, которую Техура одарила своим лицом, как два персонажа с барабудурского фриза одарили своими позами молящихся маорийских девушек, как впоследствии фигуры, написанные неизвестным фиванским художником эпохи XVIII династии, одарят своими позами сидящих на скамье маорийских женщин в праздничных одеждах на картине «Та матете». Перед взглядом Гогена — чуть косящим взглядом из-под зеленоватых век — все смешивается, перегруппировывается, все возрождается и начинает жить новой жизнью. Долгое путешествие на месте продолжается. Корабль-призрак плывет к раннему утру мира[139].

«Нет, у меня есть цель, — писал Гоген в ответ на одно из писем Метте, — и я все время иду к ней, накапливая материал. Конечно, каждый год что-то меняется, но все эти изменения совершаются в одном направлении».

Метте побывала в Париже. Там она убедилась, что муж ее в самом деле приобрел известность. Неужели за картины Поля и вправду можно выручить деньги? Метте отправилась к Жуаяну и Портье и у каждого взяла по нескольку картин. Она решила попытаться их продать. И верно — по возвращении в Данию ей удалось за девятьсот франков продать художнику Филипсену «Этюд обнаженной», которую Гоген написал когда-то с их служанки Жюстины. Но во Франции до Метте дошли также слухи, которые в некоторых кругах распространялись о Гогене, — что его путешествие в Океанию затеяно, мол, просто ради рекламы, что он хотел чем-нибудь выделиться и что, как сказал Ренуар, незачем скрываться на Таити — писать можно ничуть не хуже и на бульваре Батиньоль. Метте так и заявила Гогену: уж если он намерен делать карьеру на поприще искусства, пусть спокойно делает ее во Франции.

«Я художник — ты права, ведь ты не глупа, — писал Гоген жене. — Я великий художник, и я это сознаю. Именно потому, что я великий художник, мне пришлось столько выстрадать ради того, чтобы следовать собственным путем. Иначе я считал бы себя преступником, каким, впрочем, меня считают многие. Но не все ли равно! Больше всего меня огорчает не нужда, а постоянные помехи моему творчеству — мне не удается писать так, как я чувствую, как я мог бы писать, если бы нужда не связывала мне руки. Ты говоришь, что я поступаю неправильно, живя вдалеке от центра искусства. Нет. Я поступаю правильно, я давно уже знаю, что я делаю и почему. Центр моего искусства в моем мозгу, и больше нигде, в том и состоит моя сила, что другие не могут сбить меня с пути, ведь я пишу то, что во мне. Бетховен был глух и слеп, он был изолирован от мира, вот почему в его произведениях и чувствуется художник, живущий на своей особой планете».

То, что удалось продать «Этюд обнаженной», обрадовало Гогена. «Это доказывает мне, что в ту пору у меня был кое-какой талант, да и деньги у меня были. Ты в свое время немало бранилась, что я покупаю картины. Как обычно поступают мужья, в особенности биржевики? Ходят по воскресеньям на бега, или в кафе, или к девкам, потому что мужчине нужно развлечься, иначе работа у него не клеится, да и вообще так уж устроен человек. А я работал — и в этом было мое развлечение».

Поскольку Метте удалось продать картину, пусть попытается продать еще. Гоген уговаривал ее поискать любителей в Дании. «Иногда довольно прихоти какого-нибудь богатого и влиятельного человека, чтобы составить имя художнику. Но эта прихоть часто рождается оттого, что ее подготавливают исподволь, изо дня в день… Чем больше тебе удастся продать, тем больше денег ты выручишь и тем вернее обеспечишь будущее».

Метте получила от Филипсена девятьсот франков. Гоген знал об этом, был очень доволен, но ни гроша не требовал от жены. Но зато он не знал, что в мае, почти год назад, Шарль Морис, который так и не вернул ему пятисот франков, получил у Жуаяна еще восемьсот пятьдесят три франка двадцать пять сантимов. Морис уверил Серюзье, что послал Гогену два письма, причем одно из них ценное. Художник так и не получил этих писем по той простой причине, что они никогда не были отправлены. Представление «Театра искусств» в пользу Гогена и Верлена не только не принесло никаких денег, оно разрушило веру символистской школы в Мориса. «Херувим», о котором автор так восторженно рассказывал друзьям много месяцев подряд, смутил всех тех, кто заранее готов был им восхищаться. Писатель, прожигавший свою жизнь в любовных похождениях, попойках, болтовне в литературных кафе и носившийся с неимоверным количеством разных планов, осуществление которых постоянно откладывал, так и не оправился от этого удара. Он все больше увязал в беспорядочном богемном существовании, вечно искал у кого бы занять лишний франк, порой поступая весьма неблаговидно. Он уже давно растратил тысячу триста франков, которые должен был Гогену. Откуда ему было взять денег, чтобы вернуть долг?

А Гоген в Матаиеа сидел уже почти без гроша. Неужели ему придется вернуться в Европу? Питаясь одними фруктами, корнеплодами и рыбой, он сильно исхудал. Волосы его поседели. Он все не терял надежды, что очередная почта доставит письмо и деньги от Мориса. Но тщетно! Тревога снедала его. Что делать? Просить о возвращении на родину? Он не мог решиться на это, ждал очередной почты, цеплялся за любую призрачную надежду, чтобы отсрочить решение. Такая надежда забрезжила у него, например, когда в мае 1892 года капитан какой-то шхуны пообещал, что через несколько недель закажет ему портрет. Было бы слишком глупо прервать свое пребывание здесь, когда он еще только на подступах к своему таитянскому творчеству. Силой кипучего воображения («у меня от него голова лопается») ему только что удалось открыть старую островную религию. Перед ним мало-помалу вставала древняя таитянская страна, та, о которой он мечтал и которую наконец увидел увидел, так явственно, что запечатлевал ее на своих полотнах. Куда он идет? Он и сам этого не знал. Его картины «пугают» его, признавался он Серюзье. «То, что я сейчас пишу, уродливо, безумно. Господи, зачем ты создал меня таким? Надо мной тяготеет проклятие».

Адвокат из Папеэте, мэтр Гупиль, дал Гогену почитать книгу «Путешествие на Острова Великого океана», опубликованную за полвека до этого, в 1837 году, в Париже консулом Соединенных Штатов в Полинезии Жаком-Антуаном Моренхаутом. Этот консул сыграл решающую роль в деле колонизации Таити. В частности, он способствовал тому, что некоторые местные вожди согласились на французский протекторат. Уже в его времена древняя страна Таити переживала период агонии. Но искренний и глубокий интерес консула к туземцам позволил ему кое-чему научиться у последнего из таитянских жрецов, «харепо», которые в былые времена «в безмолвии ночного мрака» изустно передавали священную маорийскую традицию своим соплеменникам, которые по врожденной лености и беспечной готовности подчиняться ходу событий не пытались защитить ее от воли миссионеров.

Туземная религия исчезла с этим последним жрецом. Случилось это полвека назад. Воспоминание о ней сохранилось только в книге Моренхаута. Когда лейтенант Жено рассказал Гогену, что от статуй и священных памятников, которых раньше на острове было великое множество, не осталось почти ничего, что большая часть «мараэ» была разрушена, что, конечно, в джунглях кое-где еще прячутся скульптурные изображения — «тики», но их мало и они неинтересны, художник был горько разочарован. Лишенный своих богов, маорийский народ казался ему увечным, утратившим свои корни и свою душу. Первобытная раса Океании, которую Гоген надеялся найти в неприкосновенности, терялась в бездне времени. Читая Моренхаута, художник испытал то, что в свое время испытал американский консул, впервые познакомившись со священным текстом древних маорийцев. «Это удивительное открытие меня потрясло, и мне показалось, что перед моими глазами вдруг поднялась завеса, до той поры скрывавшая прошлое». Эта завеса поднялась и для Гогена. Варварские боги ожили, прошлое воскресло, человек предстал в своей первозданной цельности, врожденной чистоте, невинности, которая позволяла ему вступать в прямой контакт с великими космическими силами. То «обнаженное», «извечное», что так притягивало Гогена, чей зов шел к нему из глубины веков, из недр его памяти, где оживали характерные маски статуэток инков, он нашел в книге Моренхаута. Из книги консула он выписал отрывки, иногда переписывая их слово в слово, иногда делая выжимки, — в особую тетрадь, которую украсил акварелями и рисунками[140]. Этот атеист, который в Бретани кружил вокруг неуклюжих и трогательных распятий старых армориканских скульпторов, всегда испытывал тоску по святыням. Теперь для него в горах вновь возродились «мараэ». Гигантские идолы восстали среди зарослей кенафа и «бурао». Страна Таити вновь переживала свое прошлое, прошлое, которое сливалось с настоящим и поглощало его…

Теперь Гоген везде и во всем ощущал душу маорийской расы. Среди туземцев Матаиеа один он — он, европеец, — был посвящен в забытые тайны, и отныне все твердило ему об этих тайнах. Гоген слушал рассказы Техуры. И ему казалось, что все то, что он вычитал у Моренхаута, ему сообщила Техура. Бронза ее тела обретала слово.

«Древние боги нашли прибежище в памяти женщин», — невозмутимо утверждал художник-ясновидец. Похожая на идола, в которого вселился дух божества, Техура лежала, вытянувшись на кровати, возле которой по ночам зажигался ночник против злых духов «тупапау». «Таароа было имя его (то есть имя главного божества), и покоился он в пустоте…»

Гоген прислушивался к умолкнувшим голосам. Писал то, чего уже не существовало: места жертвоприношений, где высились ступенчатые пирамиды «мараэ», огромных каменных идолов со зловещими лицами, вокруг которых туземцы — сельская идиллия — сходились играть на дудочках («виво»). На синеватом фоне горы, на котором покачивали желтыми султанами кокосовые пальмы, он писал обнаженную Техуру в образе королевы ареойцев — секты, которая в древние времена устраивала на острове свои ритуальные оргии[141].

Со времени приезда на Таити Гоген написал тридцать две картины. Но сможет ли он прожить дольше в этой стране варварских богов? Без гроша в кармане, он с замиранием сердца ждал приезда капитана, который посулил заказать ему портрет. Если бы Гогену удалось написать этот портрет и получить за него такую плату, на какую он надеялся, он смог бы еще на год остаться в Океании и закончить задуманные картины. «Теперь, когда дело пошло на лад и я на коне, приходится уезжать — есть от чего взбеситься». В начале мая 1892 года мэтр Гупиль заплатил ему тридцать шесть франков семьдесят пять сантимов «за одиннадцатидневное хранение мебели и разных вещей», принадлежавших обанкротившемуся китайцу из Папеэте. Но этих денег не могло хватить надолго, хотя художник и свел к минимуму расходы на еду. И вскоре, «скрежеща зубами от ярости как безумный», он вынужден был обратиться к губернатору с просьбой о возвращении в Европу. К счастью, у дверей губернаторского двора он встретил некого капитана — из тех не лишенных авантюризма моряков, которые курсировали в прибрежных водах. Художник пожаловался ему на свои затруднения. «И вдруг этот малый, — в восторге рассказывал Гоген, — сует мне в руку четыре сотни франков со словами: «Дадите мне картину — и будем в расчете». К губернатору я уже не пошел и теперь снова жду денег из Франции». Но несколько дней спустя, 12 июля, Гоген все-таки направил дирекции Департамента изящных искусств в Париже просьбу о репатриации. Как видно, он считал, что пройдет много месяцев, прежде чем он получит ответ. Так или иначе, предосторожность была разумная.

«Мне сообщили из Парижа, — писал Гоген Метте, — что ты собиралась продать несколько картин в Дании. Если тебе это удалось, постарайся послать мне малую толику того, что ты выручила». Метте и в самом деле, после того как ей удалось продать «Этюд обнаженной», энергично занялась продажей картин — и тех, что были написаны ее мужем, и тех, что составляли его коллекцию. Кстати, и теми и другими весьма интересовался Эдвард Брандес из газеты «Политикен», за которого после развода с Фрицом Тауловым вышла сестра Метте, Ингеборг. Уверяя, что действует так из благотворительности, чтобы помочь несчастной свояченице, Брандес одну за другой приобретал у нее понравившиеся ему картины. За два года он купил у Метте на десять тысяч франков картин.

Гоген узнал об этом гораздо позже. А пока что почтовые пароходы прибывали в Таити, но от Метте не было ни строчки. Когда же она наконец написала мужу, то лишь затем, чтобы попросить его прислать картины, написанные на Таити. Ближайшей весной Метте собиралась устроить выставку в Копенгагене, и организаторы считали полезным, чтобы на выставке были представлены последние работы художника. Метте кратко упомянула, что продала еще четыре картины за полторы тысячи франков. «Вот вам и денежки, скажете вы, — писал Гоген Монфреду. — Но бедная женщина сама в них нуждалась. Ничего, в Дании дела мои идут на лад. — Он хорохорился. — В Дании уйма дураков, которые верят газетам, поэтому теперь они считают, что у меня есть талант». До конца года он обещал Метте прислать «несколько хороших картин» для выставки, если только «я не буду вынужден сам их доставить». Но пересылка стоила дорого. Где взять денег? До сих пор ему удалось — и то благодаря любезности жандарма, возвращавшегося в метрополию, — переправить во Францию только одну картину — «Женщина с цветком» («Вахине но те тиаре»). Монфред получил ее в июле. В сентябре Жуаян собирался выставить ее у Буссо и Валадона. Монфред нашел картину «великолепной». Тем лучше, отозвался Гоген. «Вы же понимаете, — писал он с иронией, — ее писал я, а не Бернар».

Гоген страдал от нужды, от болезни («Сердце у меня, как видно, никуда не годится. С каждым днем мне становится хуже. Любая неожиданность, любое волнение совершенно выбивают меня из колеи. Когда я еду верхом, при малейшем рывке я на четыре-пять минут замираю от страха»). И все-таки он продолжал «яростно и упорно» «идти против ветра», и когда у него не было красок, резал по дереву. Теперь он создал уже около пятидесяти картин. «Я затеял свое путешествие с серьезными намерениями, а не ради того, чтобы прогуляться, — писал он Метте. — Его надо довести до конца, чтобы мне сюда больше не возвращаться. И на этом моим странствиям конец», — уверял он жену, хотя тут же оговаривался, что, будь у него тысяча франков, он немедля отправился бы через весь Тихий океан за полторы тысячи километров от Таити, на Маркизский архипелаг, на остров Доминику — «маленький островок, где насчитывается всего трое европейцев и где островитянин не так загублен европейской цивилизацией…» На Маркизах он сможет есть досыта, объяснял Гоген, как всегда стараясь оправдать свои затеи вескими экономическими аргументами. «Там целого быка можно купить за три франка или просто подстрелить его на охоте».

Но в ожидании тех времен, когда ему представится случай пожить несколько месяцев среди татуированных туземцев Маркизских островов, Гоген продолжал писать Таити, царство Техуры. Однажды он уехал в Папеэте и задержался в дороге. Вернулся он в час ночи. В хижине было темно и тихо. Испугавшись, что Техура бросила его, он быстро чиркнул спичкой и увидел, что девушка, голая, неподвижно распласталась на кровати, и глаза ее расширены от страха. Так как Техуре нечем было зажечь ночник, она не могла защититься от «тупапау». Ужас во взгляде девушки, ее потерянность и оцепенение потрясли Гогена, который едва осмеливался шевельнуться. В трепещущем пламени спички девушка не сводила с него неподвижного взгляда. Преображенная первобытным страхом, она была хороша как никогда, но при этом, как никогда, далекая, чужая. Казалось, перед Гогеном разверзлись ночные бездны маорийской души. Полумрак наполнился зловещими тенями, миражами, живущими в подсознании племен. «В конце концов она очнулась, я делал все, чтобы успокоить ее, ободрить… И ночь была нежна — нежная, страстная ночь, ночь в тропиках».