Книги

Жизнь Гогена

Так как Бернар побывал у Шарлопена, Гоген просил его нажать на изобретателя. «В этих делах надо проявлять настойчивость, пока не добьешься толку…». Он просил его разузнать о стоимости плавания, о его продолжительности, когда отходит пароход и какие льготы предоставляет отъезжающим французское общество эмиграции. Ах, когда уже он уедет? «Когда Дикарь возвратится к дикарям?» Его воображение день ото дня разыгрывалось в предвкушении райской жизни на островах.

«Дивный край, — писал он Шуффу, — где я хотел бы прожить остаток своей жизни со всеми моими детьми. Позже я позабочусь о том, чтобы они могли приехать… Я живу теперь только надеждой на эту землю обетованную. Де Хаан, Бернар и я, да позже, может быть, моя семья, — при работе и настойчивости это может составить счастливый, цветущий кружок, вы ведь знаете, что Таити — самая здоровая страна на свете… В этой гнилой и злобной Европе наших детей ждет мрачное будущее, даже если у них будет несколько су… В то время как на одном краю земной планеты мужчины и женщины только ценой беспрестанного труда могут удовлетворить свои потребности, в то время как они бьются в тисках голода и холода, страдая от нужды и всевозможных лишений, таитяне, счастливые обитатели неведомых райских кущ Океании, наоборот, вкушают одну лишь сладость жизни. Для них жить — значит петь и любить. Вот о чем следовало бы поразмыслить европейцам, которые жалуются на судьбу».

Сентябрь… Сидя в скалистом гроте, Гоген прислушивался к гулу прибоя. Иногда он наигрывал на мандолине какую-нибудь грустную мелодию, отчасти навеянную воспоминаниями, отчасти сымпровизированную, а Филижер аккомпанировал ему на гитаре. Он вновь взялся за кисти и стамеску и временами начинал писать или резать по дереву. Но душой он был уже далеко от Ле Пульдю. Странные произведения рождались под его рукой: деревянная скульптура, напоминающая произведения первобытного искусства «Преисполнитесь тайны», парное к «Любите…», и еще более необычное полотно, — вспомнив мартиникскую флору, Гоген написал обнаженную Еву на фоне экзотического пейзажа. Острова южных морей, Эдем, детские грезы! Обнаженную Еву своего рая Гоген наделил чертами покойной матери…

К несчастью, дело с Шарлопеном затягивалось. Но Гоген решил в крайнем случае обойтись без изобретателя. Мечта о тропиках так завладела им, что он решил уехать, чего бы это ни стоило. Он должен уехать. Он не мыслил себе дальнейшей жизни вне Таити. «Не беспокойтесь, мы уедем, — заверял он Бернара. — Мое решение тверже, чем когда бы то ни было, и если Шарлопен не клюнет, я поеду в Париж и камня на камне не оставлю, но заключу другую сделку в этом роде». А когда они окажутся на Таити, все устроится само собой. «Возможно, де Хаан без большого ущерба для нашей свободной и примитивной жизни займется торговлей жемчугом, вступив в сношения с крупными голландскими торговцами». Но прежде всего надо раздобыть денег на дорогу. Где же статья, которую пообещал Орье? А что Тео Ван Гог? Гоген уже давно не получал от него ни гроша. Что с ним? Ведь он мог бы уже утешиться после смерти брата…

Неточно указав адрес на конверте Бернару, Гоген почти целый месяц не получал от него писем. Он возмущался. Непростительное молчание! И вдруг в начале октября Гогену и де Хаану вручили две телеграммы. Их послал Тео. «Поездка в тропики обеспечена. Высылаю деньги», — было сказано в первой. «Присылайте все ваши произведения. Есть надежные покупатели», — значилось во второй.

Телеграммы были настолько неожиданны, что Гоген не мог побороть сомнения. Может быть, кто-то над ним подшутил. Но кто? Бернар? Писсарро? Невозможно! Но тогда значит, значит… Мало-помалу Гоген воодушевился. «Если дело сладится, — писал он Шуффу, — моя поездка на Таити станет чудесным сном, еще более прекрасным, чем я предполагал. Наконец-то последние годы моей жизни пройдут счастливо, целиком отданные искусству и радости жизни, без денежных забот, на лоне таитянской природы!.. Там вечный отдых и радость жизни!»

Отрезвление оказалось жестоким. Хроническая болезнь, подтачивавшая организм Тео, внезапно приняла острую форму, и он впал в буйное помешательство. В бреду его преследовали воспоминания о брате. Может быть, укоры совести — в воскресенье, перед самоубийством Винсента, у братьев произошло тяжелое объяснение, во время которого были, как видно, произнесены непоправимые слова. Уволившись из галереи Буссо и Валадона, Тео решил создать ассоциацию художников, как мечтал Винсент, решил помочь Гогену, как мечтал Винсент, послал телеграммы в Ле Пульдю, а потом попытался убить молодую жену и грудного ребенка, появление которого внесло смятение в жизнь его брата, любившего Тео мучительной любовью собственника, и усугубило чувство вины, которое и прежде мучило Винсента. «Теперь, когда ты женился, мы должны жить не ради великих идей, а, поверь мне, только ради маленьких». 12 октября Тео был помещен в больницу, через два дня его перевели в лечебницу доктора Бланша… «Отверженные» — такую надпись сделал когда-то Гоген на автопортрете, который он послал Винсенту.

Получив эти известия, Гоген пришел в неистовство. Мало того что телеграммы были посланы сумасшедшим, в лице Тео он потерял единственного человека, продававшего его картины. Это еще ухудшит его положение. Чего ждать от преемников Тео? Наверняка ничего хорошего. Прощальное слово, каким Гоген помянул Тео, еще короче того, которым он отозвался на смерть Винсента. «Сумасшествие Ван Гога (Тео), — писал он Бернару, — здорово меня подвело, и если Шарлопен не даст мне денег для поездки на Таити, я пропал. Когда уж я наконец заживу на свободе в лесах? Господи, как долго ждать! Подумать только, каждый день собирают пожертвования на пострадавших от наводнения, — а художники? Никто о них не думает. Хоть с голоду подыхай!» Узнав от Серюзье, что Бернар пытается организовать выставку произведений Винсента, Гоген с жаром выбранил его за эту затею. «Вот некстати! Вы сами знаете, как я отношусь к работам Винсента. Но учитывая тупоумие публики, совсем не ко времени напоминать о Винсенте и его безумии как раз тогда, когда его брат очутился в таком же положении! Многие и так говорят, что наша живопись — безумна. Это нам повредит, а Винсенту пользы не принесет, и т. д. А впрочем, действуйте, но это ГЛУПО».

Вот уже несколько дней Гоген оставался у Мари Куклы вдвоем с Филижером. Над де Хааном — еще одна невеселая новость — нависла угроза лишиться ежемесячного содержания. Его семья перестала высылать ему деньги, и де Хаану пришлось выехать в Париж, чтобы повидаться с одним из его дядей. Гоген, терзаясь беспокойством, забрасывал друзей письмами. Ему надо «вырваться» из Ле Пульдю, надо ехать в Париж, чтобы «все уладить». Письмо Шуффа немного успокоило и обнадежило его. Вопреки опасениям Гогена, Буссо и Валадон, по-видимому, не собирались отказываться от его работ. Он приободрился. «Вы пишете, что моя известность сильно возросла за последнее время: я предвидел это в связи с тем, что произошло с Ван Гогом. Вот почему я и рвусь в Париж, чтобы подхлестнуть вспыхнувший интерес, пока он не угас, и попытаться им воспользоваться. Я убежден, что если мне когда-нибудь удастся уехать подальше, пристроив в разные места мои картины, чтобы их разредить, они сильно поднимутся в цене…»

Продажа пяти картин по сто франков каждая, которую помог устроить Бернар, развязала руки Гогену (купил картины художник, с которым Ван Гог встречался в Провансе, — наследник богатых владельцев фаянсовых заводов, из Люксембурга, — Эжен Бок), и 7 ноября он покинул Бретань.

В испачканной красками куртке поверх синей фуфайки, украшенной бретонской вышивкой, в старом плаще, в берете, деревянных башмаках и широких брюках, купленных за двенадцать с половиной франков в универсальном магазине дешевых товаров, Гоген, появившийся в Париже в эти ноябрьские дни, был отнюдь не похож на победителя.

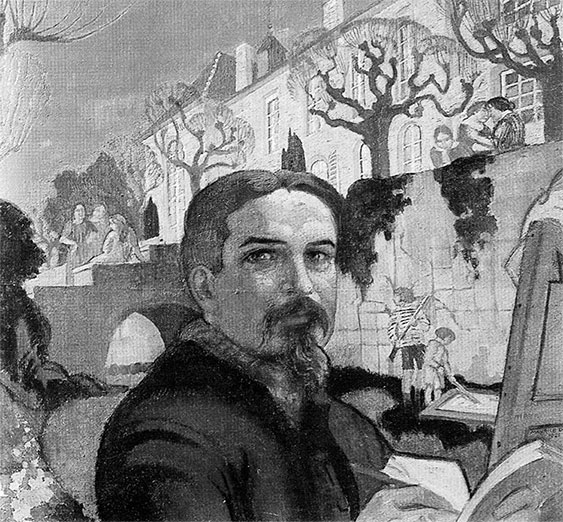

Прошло уже восемь лет, с тех пор как он бросил биржу. Все эти восемь лет его преследовали неудачи, всевозможные разочарования, он болел, иногда голодал, всегда нуждался и постоянно испытывал тяжкую нравственную муку, оттого что был изгоем, не имеющим ни дома, ни жены, ни детей. «Проклятый всеми близкими!» Эти восемь лет наложили свою печать на лицо Гогена, энергичное выражение которого омрачилось усталостью. Веки стали более тяжелыми, очерк рта более горьким. В минувшем году он написал картину «Христос в Гефсиманском саду», в которой хотел запечатлеть «крах идеала, муку в той же мере божескую, сколь человеческую», и этого Христа скорбей наделил своими чертами. «Вы же знаете, печаль это моя струна», — писал он Шуффу.

Нет, отнюдь не был похож на победителя сорокадвухлетний Гоген, деревянные башмаки которого тяжело стучали по парижскому тротуару. И однако, сам того не подозревая, он приближался к той поре, которая почти неизбежно наступает и всегда в сорокалетний полдень жизни великих творцов, когда их заслуги, мало-помалу завоевывающие признание, вдруг становятся очевидными для всех. Серюзье и другие «братья Наби» превозносили Гогена, пропагандируя его эстетические взгляды. Морис Дени, систематизировавший в статье, которая минувшим летом была опубликована в журнале «Ар э критик», принципы, извлеченные из наставлений Гогена, сформулировал определение искусства, названного им «неотрадиционализмом»[114], и указал на художника из Ле Пульдю как на «ведущую фигуру» новой школы. Шуффенекер, Бернар, Орье, Дега, каждый в своем кругу, также привлекали внимание к Гогену. Даже враги, возможно даже в первую очередь враги — и среди них Писсарро («негодяй Писсарро», — говорил о нем Гоген), который не простил своему бывшему ученику, что он пошел по иному пути, — своей хулой подогревали интерес к нему. Словом, хвалили его или бранили, Гоген стал художником, о котором спорят, художником, с которым нельзя не считаться.

Одним из создателей его славы был, несомненно, Орье. Став критиком «Меркюр де Франс», Орье начал осуществлять свои честолюбивые замыслы — он занял одно из видных мест в кругу молодых символистов, наставником которых в области искусства он и хотел стать. Осенью 1890 года литературное движение символистов было в расцвете. Основанный в январе этого года «Меркюр» способствовал объединению его сил. Сначала символизму недоставало театра — в ноябре восемнадцатилетний поэт Поль Фор создал такой театр под названием «Театр искусств». Но символизму по-прежнему не хватало великого художника, который мог бы достойно представлять это направление. По мнению Орье, таким художником мог стать только Гоген. Разве не совпадали с основными устремлениями символистов его взгляды: его антиимпрессионизм, то, что он отдавал пальму первенства душе и мысли, чувству и ощущению, его тяга к мечте, его чувство таинственного и его субъективизм?

Орье познакомил Гогена кое с кем из своих друзей, в том числе с поэтом Жюльеном Леклерком. Водил он его также в разные места, где обыкновенно собирались символисты, — в кафе «Франциск I», «Кот д’Ор» и в первую очередь в кафе Вольтера, на площади Одеон, где они встречались каждую субботу. Здесь можно было увидеть Верлена с его громадной головой фавна, директора «Меркюр» Альфреда Валетта, его жену Маргариту Рашильд, автора романа «Господин Венера» — женщину «с серыми глазами, опушенными длинными ресницами, пронзительно смеявшуюся и острую на язык»[115], Жана Мореаса, выпустившего за четыре года до этого Манифест символистов, Анри де Ренье — сдержанного господина с моноклем, американца Стюарта Мерилла, пробирного мастера Жана Долана, который в часы досуга чеканил продуманные фразы своих эссе о литературе и искусстве, и Шарля Мориса — «мозг символизма», на которого после публикации его труда о «Литературе завтрашнего дня» смотрели как на будущий столп символистского направления…

При первых встречах символистов с Гогеном их если не покоробили, то, во всяком случае, озадачили его грубоватые манеры, резкость его суждений, его высокомерие, прямолинейность, цинизм, который он на себя напускал (особенно при посторонних), наконец, его подчеркнутая напыщенность. Даже для того, чтобы дать кому-нибудь прикурить, он делал широкий, величавый жест — «этак впору размахивать факелом»[116]. Мощь, которой от него веяло, подавляла символистов — люди неохотно мирятся с чужим превосходством.

Со своей стороны Гоген испытывал некоторое недоверие и презрение к «теоретикам-златоустам». Все эти школы и теории — детские игрушки, считал он. «Художник должен быть свободным, иначе он не художник…» На керамической вазе, подаренной Филижеру, он написал: «Да здравствует синтез!» — исказив слово «синтез» таким образом, чтобы оно рифмовалось со словом «foutaise», что означает «вздор». И теперь он посмеивался, слыша, как Верлен кричит: «Ну их, этих цимбалистов, надоели!» Но поскольку эти господа старались угодить Гогену — бог с ними, «символизм так символизм!»

Тем не менее Гоген по-настоящему сдружился кое с кем из символистов, в частности с Шарлем Морисом, который сразу же начал восхищаться Гогеном. За два года до этого Морис в своем интересном очерке провозгласил гениальность Верлена, теперь он превозносил гений Гогена. Это была драгоценная поддержка, потому что с мнением пылкого эстета Мориса, от которого ждали крупных произведений, считались. Удивительная личность был этот литератор с пламенным слогом, который в буквальном смысле слова пьянел от собственного красноречия, больше чем от спиртного! «С головой пианиста-романтика на долговязом, изможденном теле» он ходил в кафе и в другие места, где собирались литераторы и художники, и неутомимо излагал им бесчисленные проекты, которыми поочередно загорался, выставляя перед аудиторией все их достоинства, причем хотя все они так и оставались мечтами, ему начинало казаться, что он их уже осуществил. На эти дискуссии Морис тратил немногие свободные часы, которые оставались у него от платной работы, помогавшей ему кое-как сводить концы с концами и удовлетворять ненасытную любовь к женщинам.