Книги

Жизнь Гогена

Этим портретом Гоген хотел выразить свою признательность молодой чете Сатр за их доброжелательность, за кредит, который мать Анжелы Сатр предоставила ему в своем маленьком кафе рядом с пансионом Глоанек. Анжеле Сатр, вышедшей замуж восемнадцати лет, теперь было двадцать один год. Ее считали самой красивой женщиной в Понт-Авене. Гоген решил подарить ей свою картину.

Но если прекрасная Анжела воображала, что художник постарается, передав на портрете сходство, изобразить хорошенькую женщину, она ошиблась. Гоген написал Анжелу в бретонском праздничном наряде, во всей ее монументальности и тяжеловесной невозмутимости. Есть нечто извечное в этом образе женщины без возраста, полукругом отделенной от декоративного заднего плана, на котором неожиданно возникает перуанская статуэтка — «Дух умерших бодрствует». Можно себе представить, какие вопли поднялись в семействе Сатр, когда художник открыл перед ним свое полотно! Пока Анжела позировала, Гоген категорически отказывался показать незаконченную работу, отговариваясь тем, что хочет сделать сюрприз. Но среди художников, врагов Гогена, поползли недоброжелательные слухи. Муж Анжелы, Фредерик, пришел в ярость: Гоген хотел посмеяться над его женой да и над самим Фредериком тоже, поместив рядом с изуродованной Анжелой статуэтку (Фредерик был мал ростом и некрасив). Растерянный Гоген пытался защищаться. «Ты ошибаешься, Фредерик. Я вложил в эту картину все что мог». Но Фредерик и прекрасная Анжела были так же непоколебимы, как низонский кюре. Пришлось Гогену оставить картину себе.

Неутомимый Гоген не ограничивался живописью. «Я сделал также большое скульптурное панно, — писал он Бернару. — Это самое лучшее и самое странное из моих скульптурных произведений. Гоген в образе чудовища берет за руку отбивающуюся женщину, говоря ей: «Любите и будете счастливы»[106]. Лисица — индейский символ порочности, и в промежутках — маленькие фигурки». Перуанские статуэтки, индейские символы: трудно было бы обозначить более четкими вехами путь, по которому следовал Гоген. Панно «Любите…» вводило в его творчество стиль, уже отнюдь не европейский.

Плодовитость Гогена, его неутомимая активность и вера в свои творческие силы вызывали зависть Бернара. «Счастливчик Гоген», — писал он Шуффу. Бернар уехал из Парижа в Бретань, но не в Понт-Авен, а в Сен-Бриак, потому что отец, который всеми силами противился его художественным склонностям, запретил молодому человеку ехать к Гогену. А Бернар переживал в эту пору глубокое смятение. Его удручало, что выставка в кафе Вольпини почти не вызвала отклика. Ни одна картина не была продана, отзывов в печати очень мало. О выставке пока написали только Феликс Фенеон и Альбер Орье[107]. Но главная беда была в другом. «Не знаю, что со мной, — признавался он Гогену, — но глядя на мои нелепые работы, я каждую минуту терзаюсь подозрениями, что я совершенно бездарен. Скажу вам по правде, то, что я делаю, кажется мне какими-то первоначальными набросками…» Самонадеянность чванливого мальчишки, его самоуверенность, самодовольство — все вдруг исчезло, уступив место мучительной тоске.

«Я мучаюсь тревогой не о своей жизни, а о своем предполагаемом таланте… Все художники, кроме вас, меня отвергли, одни по злобе, другие, может быть, по рассудку… В общем, мои неловкие опыты, может быть, были причиной вашей веры в меня, но теперь она должна была исчезнуть, — жалобно заканчивал Бернар. — Спасибо за дружбу, которую вы мне всегда выказывали. Может, это моя последняя надежда».

Гоген лучше чем кто бы то ни был знал слабости молодого художника, все, что было в его личности поверхностного, неустойчивого и чем объяснялись смены его настроений. Но быть может, Бернар теперь переживал просто болезнь роста, ощущал в себе недостаток зрелости? Бернар хорошо знал свое ремесло, тщательно изучал творчество великих мастеров. Может быть, даже слишком тщательно! Он слишком внимательно смотрел музейные работы и недостаточно вглядывался в самого себя. А техника — это еще не все. И Гоген в письме утешал Бернара:

«Слезы ребенка тоже кое-что значат, и, однако, это неразумно… — Вы молоды, и я считаю, что вам чего-то недостает, но эта пустота быстро заполнится с возрастом… Были, конечно, старые мастера, которые смолоду утверждались в своих верованиях, но в отличие от нас их верований ничто не смущало — ни трудности существования, ни картины других художников. Вы слишком много видели в слишком короткий срок. Отдохните от смотрения — и подольше».

Сообщив Бернару, что в конце сентября собирается вернуться в Ле Пульдю и что Лаваль и Море, вероятно, поселятся там с ним и с де Хааном, он приглашал Бернара присоединиться к их маленькой колонии.

У Мейера де Хаана в Ле Пульдю появилась теперь сердечная привязанность. Он влюбился в рослую брюнетку, крепкую и энергичную, в расцвете тридцатилетней деревенской красоты — Мари Анри, по прозвищу Мари Кукла. Она не отвергла де Хаана. Неподалеку от моря, посреди поля, Мари содержала небольшой трактир, где было несколько комнат — это была пляжная гостиница-лавчонка. 2 октября Гоген и де Хаан поселились у Мари. Голландец снял вдобавок на третьем этаже ближайшего дома, который стоял на самом берегу океана, громадное помещение — пятнадцать метров на двенадцать, которое должно было служить им мастерской. Как видно, Мари Анри мало беспокоили людские толки. В марте, за год до этого, она родила девочку, отец которой остался неизвестен. Не боялась она и огласки своей связи с де Хааном: голландец открыто жил в ее комнате на втором этаже. Гоген здесь же занимал маленькую комнатушку. Иногда ночами дверь его комнаты приоткрывалась — он навещал служанку Мари Куклы.

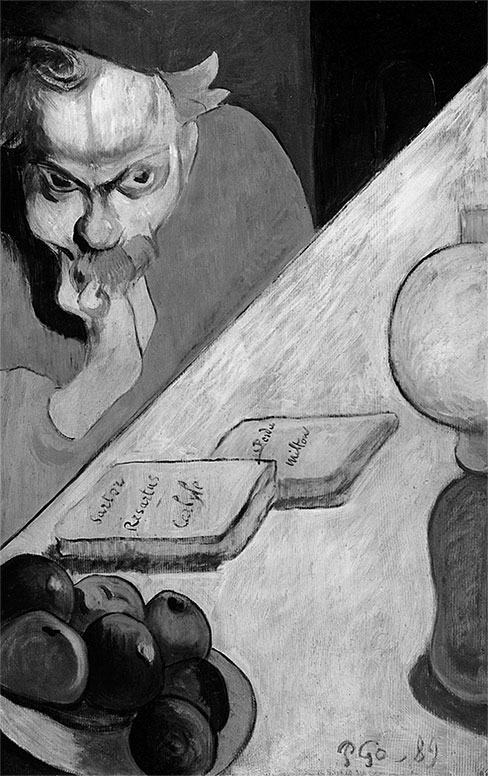

Оба художника — на некоторое время к ним присоединился и Серюзье — завладели столовой на первом этаже, которая дверью отделялась от буфетной[108]: они щедро разукрасили и расписали ее, покрыв росписью даже окна и потолок и повсюду развесив картины, рисунки и литографии. Вся эта декорация была выполнена полушутя-полусерьезно. На потолке Гоген изобразил «Женщину с лебедем», сделав надпись: «Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает», и связку луковиц с таким объявлением: «Люблю жареный лук». Натюрморт, написанный в манере Сера, носил название «Рипипуэн» — с намеком на одноименный персонаж, выдуманный Гогеном, Бернаром и их друзьями в насмешку над пуантилизмом[109]. Гоген написал почти карикатурный портрет де Хаана: выпуклый лоб, шаровидные глаза, нос картошкой, и автопортрет — стилизованный шарж с ореолом над головой и подчеркнуто резким профилем[110].

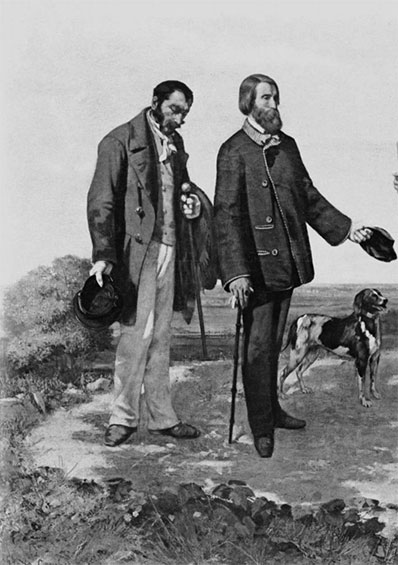

Воспоминанием о картине «Здравствуйте, господин Курбе», которую он видел с Ван Гогом в музее Монпелье, навеяна картина «Здравствуйте, господин Гоген». В росписях принял участие и Мейер де Хаан — он написал портрет «Мари Анри, кормящей грудью свою дочь» и большое панно — «Трепальщицы льна». Под панно лентой фриза тянулись упомянутые нами выше слова Вагнера.

Осенью Ле Пульдю покинули даже те немногие приезжие, которые здесь жили. Над деревней нависли низкие облака, море пенилось барашками и завывало в маленьких бухтах. Художники остались одни — наедине с собой и с природой. Гостиница Мари Куклы стала тем местом отшельнического уединения художников, о котором мечтал Ван Гог. Устав здесь был почти монастырский. Художники жили по строгому расписанию: вставали на заре, не позже семи уходили из дому, возвращались в половине двенадцатого, в половине второго или в два снова уходили, возвращались в пять, ложились в девять. Исключая те дни, когда непогода удерживала их в мастерской, они шли на песчаный берег или в поля. «Пошли писать Сезанна», — говорил Гоген. Вечером при свете лампы они спорили, рисовали или отдыхали, играя в шашки или в лото. Это однообразное существование временами нарушалось только встречами с Море, Журданом или Шамайаром, которые приходили к ним в гости. Лаваль уехал в Париж. Вялость, апатия Лаваля огорчали Гогена. «На этой земле надо исполнять свой долг» — говаривал он[111].

В широкополом зеленоватом плаще и в деревянных башмаках, украшенных золотыми, лазурными и пурпурными арабесками, Гоген и в самом деле был похож на «отца настоятеля» (так называл его Ван Гог) этой общины. Де Хаан и Серюзье почтительно слушали его, запоминая афоризмы, в которые он подчас облекал свои мысли: «Линия это и есть цвет, потому что она создается только контуром пятен», или «Квадратный сантиметр зеленого посреди зеленого сукна биллиарда зеленее, чем изолированный в пространстве», или «Уродливое может быть прекрасным, миловидное — никогда».

У Гогена был свой особый метод работы. Он часами созерцал какой-нибудь мотив, возвращался к нему снова и снова, но в блокнот заносил только несколько линий. К работе над картиной он приступал лишь тогда, когда «знал ее наизусть». «Писать надо за один сеанс, — утверждал он. — Иначе ничего не выйдет. Лучше писать картину заново, чем исправлять». Товарищи всегда как зачарованные следили за тем, как работает Гоген. Он писал медленно, без поправок, накладывая мазки «мягкими, гибкими, вкрадчивыми движениями». Спокойно и смело он создавал на холсте звучные аккорды. «Так как сам цвет загадочным образом воздействует на наши чувства, то, по логике вещей, мы и пользуемся им загадочно», — утверждал он. Суровое искусство Гогена становилось более мощным, мазок — трепетным, краски более звучными. Художник вступил на стезю великих свершений.

К росписям в столовой трактира он добавил еще одну. На дверной панели написал «Карибскую женщину с подсолнухами», вдохновленную осколком фриза, который он подобрал на Всемирной выставке. Тоска по далеким странам продолжала преследовать Гогена. В письме к товарищу министра по делам колоний он ходатайствовал о том, чтобы ему предоставили место в Тонкине, где, как он забавно выразился, «я полагаю, что смогу послужить правительству верно и умно, как подобает честному республиканцу». Но ему не торопились дать ответ. «Люди, которых посылают в колонии, — негодовал Гоген, — это, как правило, те, кто наделал глупостей, обчистил кассу и т. д. Но меня, художника-импрессиониста, то есть бунтаря, послать туда нельзя».

Конец года вообще принес ему одни только горькие разочарования: Метте, не писавшая ему несколько месяцев, вдруг сообщила, что их сын Пола упал с четвертого этажа и чудом не погиб. Гоген хотел бы в связи с этим послать Метте денег, но у него самого были одни долги. Жена и ее родные упрекали его в том, что он неудачник.

«Что вы хотите — что я могу? Разве я виноват? Я первый от этого страдаю. Поверь, что если бы понимающие люди сказали мне, что я бездарен, что я лентяй, я уже давно бросил бы это дело. Разве можно сказать, что Милле не исполнил своего долга и обрек детей на жалкое будущее?»